后台回复:

和六哥一起加油

,领取小六日签。

孙皓晖的《大秦帝国》是我非常喜欢的一部小说。共有11卷,前面10卷讲的是秦几代人呕心沥血的创业史,

春秋末年,面临亡国之祸的秦国于列强环伺之下,从秦孝公开始,筚路蓝缕,变法图强,经过几代君臣的不懈努力,最终扫六合而一统天下的艰辛悲壮历程。

第11卷《帝国烽烟》,一看名字就知道,讲的秦灭。

——我没看。有什么好看的呀!

这就好比你追海贼王追了十几年,好不容易看到路飞一伙人成了海贼王了,结果结局告诉你,他们团队要被一个吃了恶魔果实家伙给团灭了,你会不会看?

但秦灭是一个历史事实,中学读历史的时候,就盖棺定论了:丫的暴秦,自己作,活该!

可是为什么呢,因为残暴?那它统一六国的时候,不残暴么?为什么那时候没有自取灭亡?

这个问题直到听罗辑思维的时候才得到一个让我心服的解释。

罗胖转述了一个角度的解释就是:

秦国的严刑峻法特别适合他作为西部一国的时候,统筹调动全国资源。

但是后来家底变大了几十倍,这套规则就有了严重的问题,直接导致后来帝国的瞬间灭亡。

举个例子:秦朝律法规定,征兵服役必须在一个固定的行程期限到达,否则长官就要被杀头。

但你想啊,原来秦国多大地盘?从西边到东边,最多走多少天这个是可以算出来的;

但后来全国都统一了,你让一支队伍从西走到东,指不定路上还遇到个刮风下雨,飞沙走尘的,还规定必须在原来的期限内到达,你这不是脑子有病么?

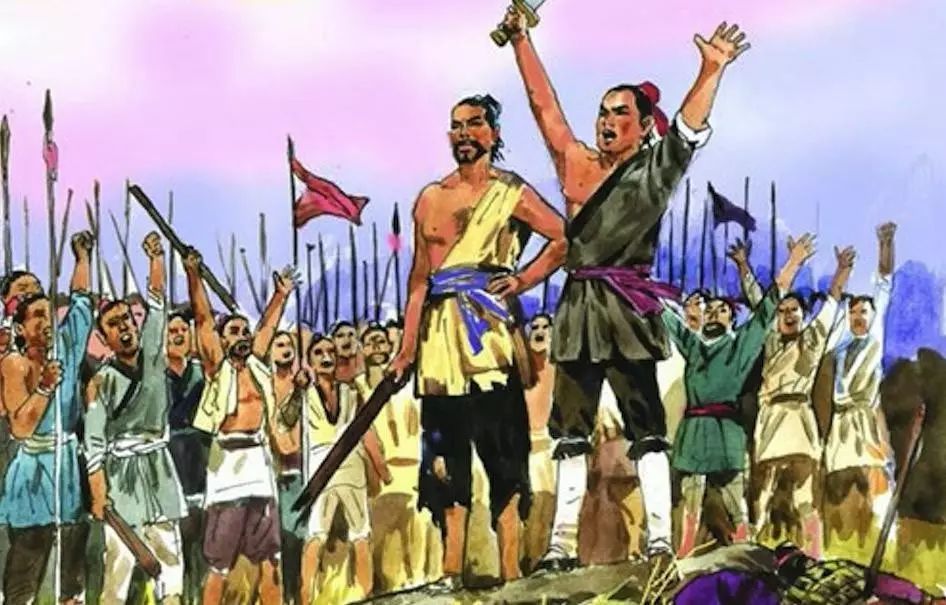

陈胜吴广为什么起义,刘邦为什么要反?不就是因为被这个一根筋的规则给逼的么。

如果你单身,我问你喜欢什么类型的,你会怎么回答我?

啥?凭感觉?太不靠谱了吧?!

我有一个朋友,因为说凭感觉被他妈逼急了,就在简书发征婚贴。

征婚贴怎么写呢?

-

先写物质条件:自己什么情况,收入,教育背景,职业,工作经历,家境,父母情况;

-

然后写自己的精神世界:喜欢啥,会啥,音乐,阅读,业余时间花在哪里;

-

最后才写喜欢什么类型的姑娘,身高,体型,特征啥的;

他还把这打印成册,每次七大妈八大姨给他介绍对象,他就把生活照和工作照夹在这份手册里,长辈们一看:“太好啦,这么详细,和姑娘合不合适,一下子就有判断依据了”。

但是后来他谈的对象,硬性条件好像跟征婚贴上没有靠一点边。

我再问他,找对象什么是判断依据?

——还是“凭感觉”。按他的话说:那一低头的微笑,就让所有的标准都见鬼去了。

华为的创始人任正非说:

清晰的方向来自灰度思维 。

一个清晰方向,是在混沌中产生的,是从灰色中脱颖而出,方向是随时间与空间而变的,它常常又会变得不清晰。并不是非白即黑、非此即彼。

合理地掌握合适的灰度,是使各种影响发展的要素,在一段时间和谐,这种和谐的过程叫妥协,这种和谐的结果叫灰度。

和灰度思维对应的,是我们的二维码思维,也就是非黑即白。

-

所有的书就应该精读,速读是浮躁和肤浅的;

-

要么留在北上广煎熬,回老家是养老;

-

不给我加薪,我就离职;

-

留在体制内,还是离职做自由职业者?

这些问题,看上去都是只有AB选项,但是难道就没有其他可能吗?

看利弊,就是不从一个面去判断问题,而是从多个维度去思考。

-

一本书难道不可以先快速读一遍,然后从里面挑选自己感兴趣的地方精读吗?

-

难道不可以利用互联网,不被地域限制,移动办公,或者下班后尝试做自己的副业吗?

-

不加薪,难道不可以把工作当作一个历练,锻炼自己的业务能力,解决问题的能力,然后日后图变么?

看利弊,就是从多个维度去做决策判断。

比如我一年前问萧秋水老师,我是不是应该离职来深圳做自由职业者。

秋水老师没有给我答案,而是用一个多小时的时间,问了我财务,健康,生活,家庭,人脉,还有做什么职业等多个维度的问题。

我也没有在那一个小时作出决定,我用了半年的时间去思考观察这些维度的变量。

《出奇制胜》这本书说,我们要学会

“成长作弊”

,去思考着跳出规则,多维度去获得成就。

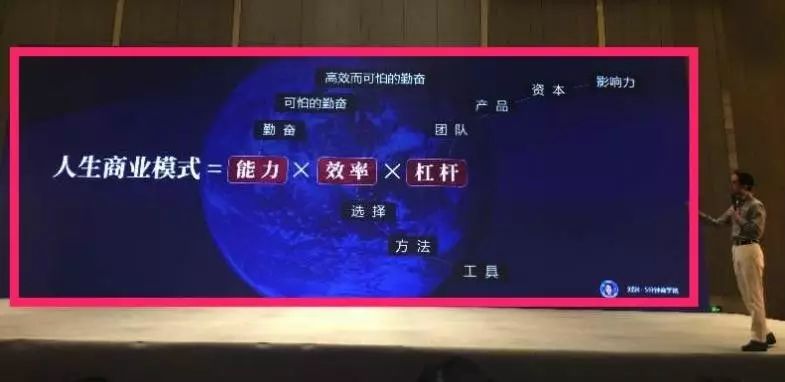

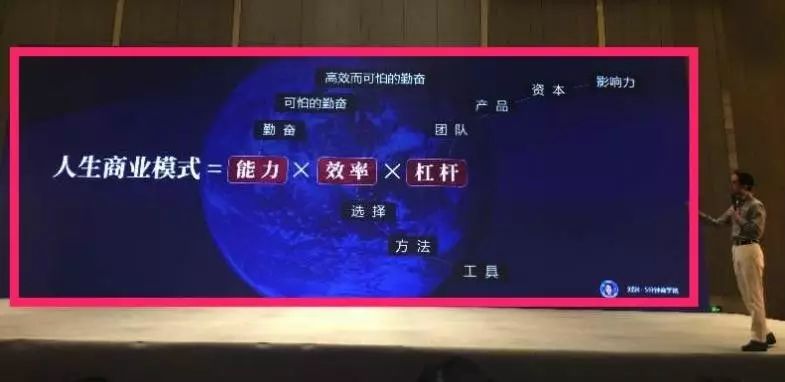

得到专栏,刘润老师的【五分钟商学院】提出,个人成长的商业模式=能力+效率+杠杆。这里面的变量就多了去了,你光靠单一的能力或者死命提高效率并不能保证你可以成功。

截图来自刘润的线下课

要避免自己成为二维码青年,就要多换换思维角度,多尝试多维度的思考方式:

以上没有书单,去找适合自己的知识。根据上面的关键词,上亚马逊能找到一堆书;或者去搜狗浏览器按照关键词搜公众号文章,也可以找到不少。

最后讲一下为什么会写这篇文章:上一篇文章,我提到了靠阅读来成为职业的五个阅读方法。

有位读者在评论区留言:

我就想知道,大神彭小六能不能在1小时内读完费曼物理学讲义并充分理解和输出。感觉读的书都是废话类的书,并不会有深刻而尖锐的洞见。

我菊花一紧,跪在他的评论面前说

:“ 对不起啊,我做不到啊,我输了啊!”

▲IOS专用打赏通道

© 文:彭小六 |

编辑:凱西同学

六哥出品 · 欢迎转发至朋友圈,转载请联系编辑授权。