大家好!今天我们来了解一种纳米气泡辅助浮选(MNB-F)工艺——《Advanced nanobubble flotation for enhanced removal of sub-10 µm microplastics from wastewater》发表于《Nature Communications》。在水环境中,微塑料污染严重威胁生态与健康,尤其是小尺寸微塑料难以去除。传统废水处理工艺对此力不从心,而浮选工艺在处理小尺寸微塑料时也存在不足。在此背景下,纳米气泡浮选技术应运而生,它能否成为解决这一难题的关键?让我们一同深入了解这项研究。

*

本文只做阅读笔记分享

*

一、研究背景

(一)微塑料的危害与分布

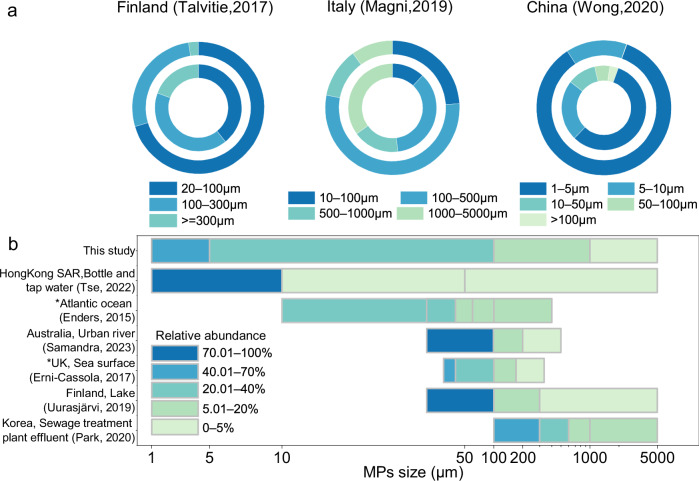

微塑料在全球水环境中广泛存在,其丰度随粒径减小而显著增加。众多研究表明,在不同的水生环境中,如芬兰、意大利等地的研究发现,随着微塑料颗粒尺寸的减小,其在水体中的数量增多。就像在一些污水处理厂进出水的研究中观察到的那样,大尺寸的微塑料相对更容易被去除,导致出水中主要残留的是小尺寸微塑料。这些小尺寸微塑料由于难以被传统废水处理工艺有效分离,大量进入自然水体。它们不仅容易被水生生物摄入,而且因其较高的表面积与体积比,可能成为污染物和病原体的高效载体,对生态环境和生物健康构成严重威胁。例如,已有研究发现贻贝会摄入3-10微米的微塑料,螃蟹也能通过摄食或呼吸摄入8-10微米的球形微塑料。

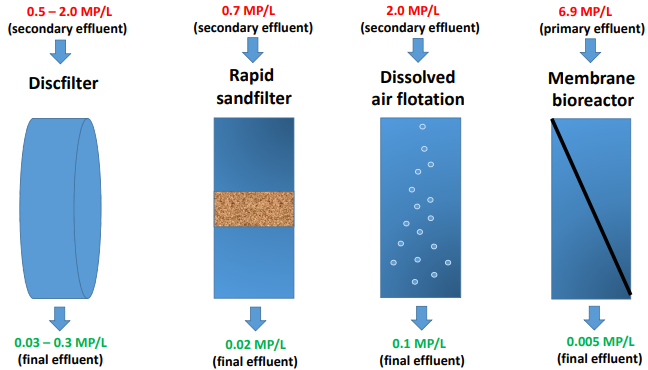

(二)浮选工艺现状

浮选是水处理中常用的分离技术,在去除50-150µm悬浮颗粒方面较为有效,但对于此范围外的颗粒,其处理效果不尽人意。从先前研究总结来看,浮选在去除较大尺寸微塑料方面有一定效果,但对小尺寸微塑料的去除往往被忽视。比如,一项研究报告称,经过预处理的全尺寸浮选系统在去除大于20µm的微塑料时,抓取采样的去除效率为95%,而24小时综合采样的去除效率仅为48%;另一项实验室规模的研究发现,对于2-5µm、5-10µm和15-20µm的微塑料,其去除效率分别低于35%、45%和85%,这表明传统浮选技术在回收小尺寸微塑料方面存在很大的改进空间。

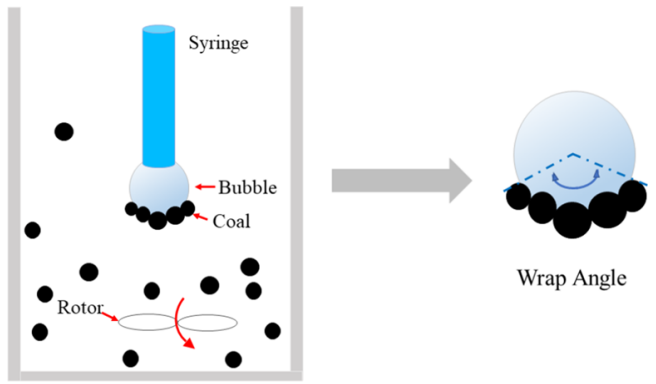

(三)纳米气泡特性与应用潜力

纳米气泡(NBs)因其独特的性质,如微小尺寸、高浓度和高稳定性,在各个领域的研究日益增多。其高表面积与体积比和高浓度有助于增加与细颗粒碰撞和粘附的概率。例如,在一些研究中发现,NBs可以提高油滴和胺沉淀物的分离效率,以及在泡沫浮选中回收矿物颗粒。然而,NBs在废水微塑料去除中的作用尚未明确,这也成为本研究关注的重点。

二、研究内容

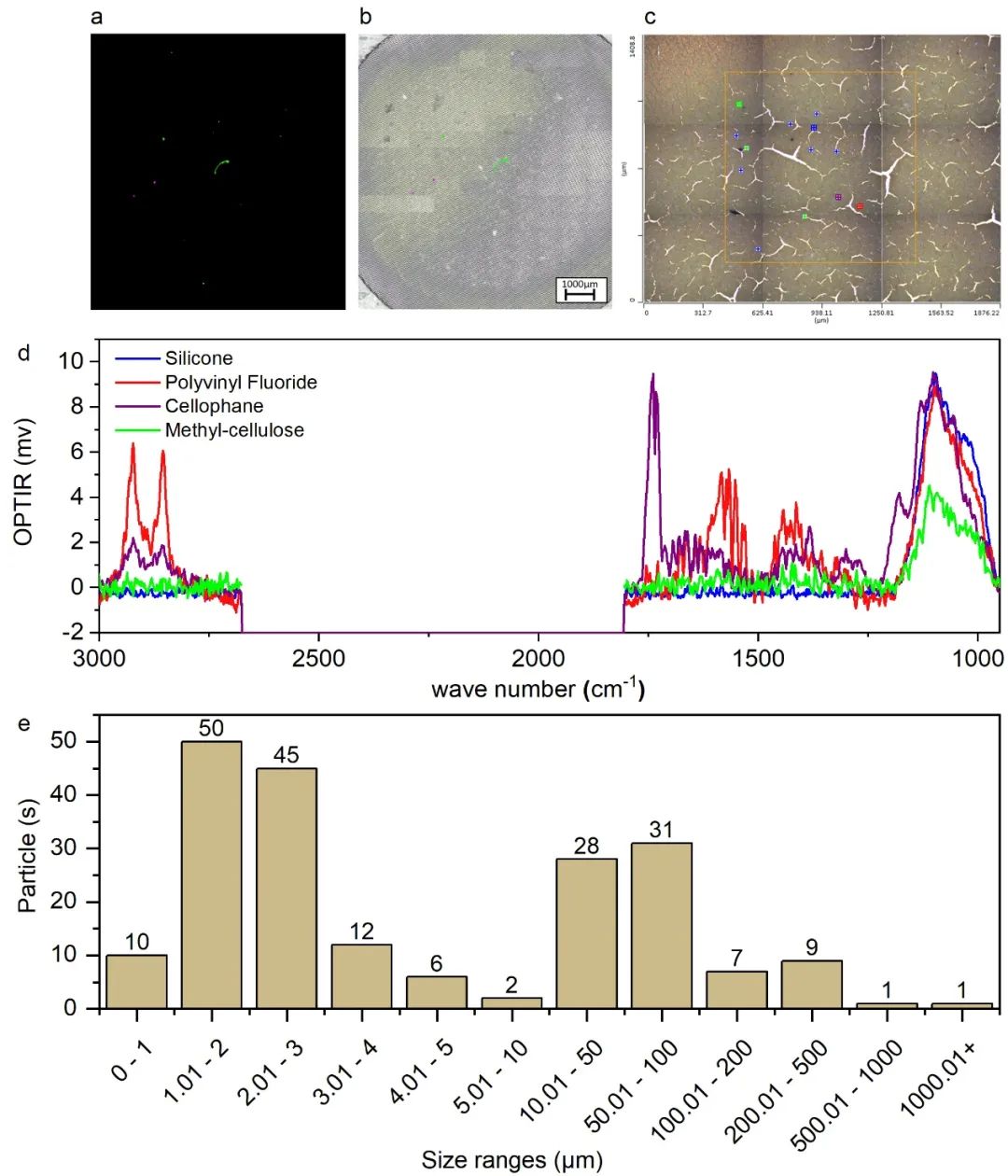

(一)评估实际废水中小尺寸微塑料的存在情况

准确表征小尺寸微塑料具有挑战性,相关数据也较为匮乏。我们对香港某污水处理厂化学强化一级处理后的出水进行了初步分析。采用拉曼显微镜识别大于5µm的微塑料,光学光热红外(O-PTIR)光谱系统量化1-5µm的微塑料颗粒。经过对三个子样本的量化(补充图1e),发现大于5µm的微塑料平均每100mL样品中有25.67±8.33个,1-5µm的微塑料平均每100mL样品中有204.53±73.06个,这与其他研究中发现的微塑料丰度随粒径减小而增加的趋势一致,凸显了提高水处理过程中小尺寸微塑料去除率的紧迫性。

(二)表征商业微塑料和纳米气泡的物理化学性质

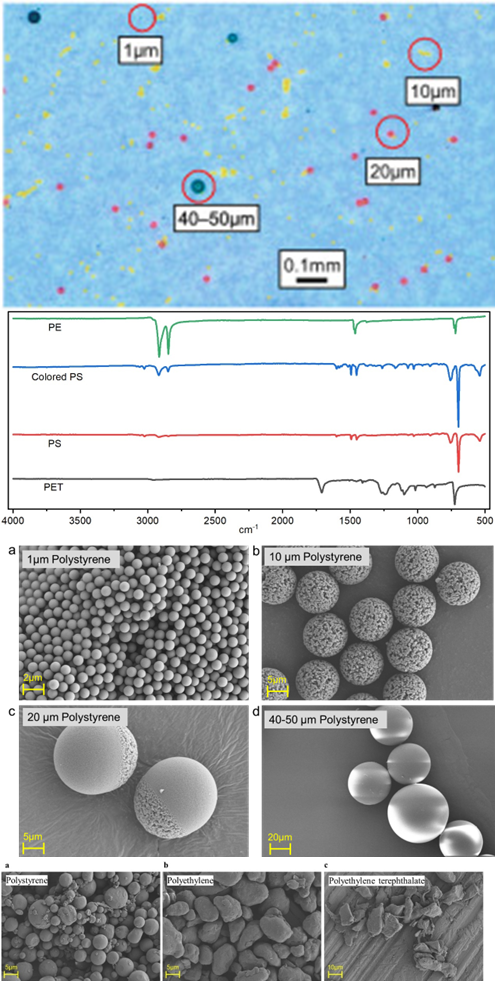

1、微塑料表征

通过立体显微镜、场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)和傅里叶变换红外(FT-IR)光谱仪对购买的微塑料进行了详细的表征,以确定其尺寸和聚合物类型。

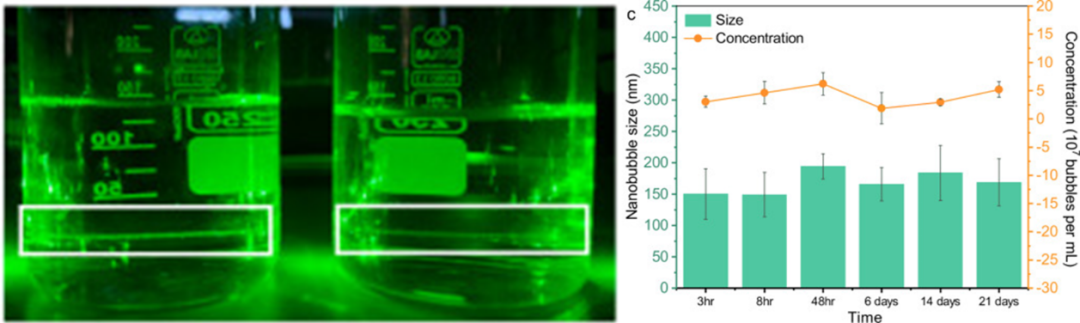

2、纳米气泡性质测定

利用水动力空化法生成纳米气泡,并借助激光束基于丁达尔效应验证其存在。对生成的纳米气泡进行分析,发现其平均气泡浓度约为个/mL,气泡直径在100-150nm之间。生成后的纳米气泡在中性pH下zeta电位约为-16mV,与典型值相符,表明其具有稳定性。

(三)探索纳米气泡对浮选去除微塑料的贡献

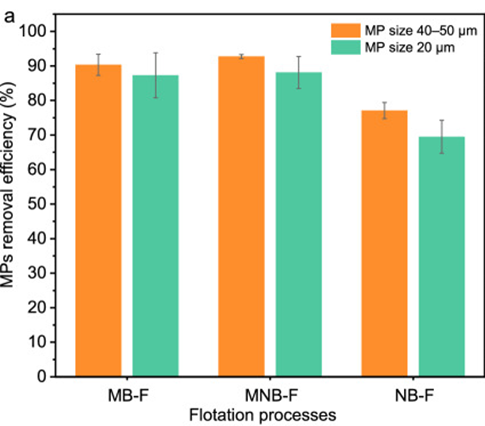

1、三种浮选技术对比

对比了微气泡浮选(MB-F)、微纳米气泡浮选(MNB-F)和纳米气泡浮选(NB-F)在去除合成废水中不同尺寸球形聚苯乙烯(PS)MPs的效率。在10ppm的剂量下,实验结果表明,对于40-50µm的MPs,MB-F和MNB-F的去除效率均超过90%,而NB-F仅为77.1%;对于20µm的MPs,MB-F和MNB-F的总体去除效率约为80%,NB-F为69.5%。对于两种尺寸的MPs,MB-F和MNB-F之间的去除效率无显著差异,但NB-F的去除效率显著低于前两者。

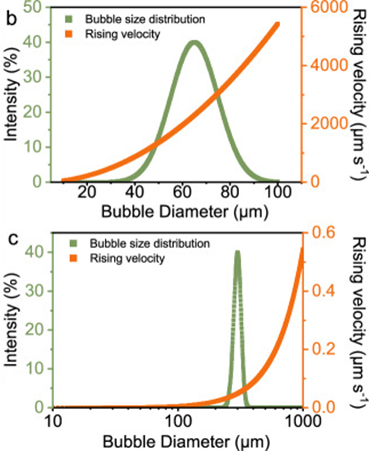

为了深入理解这一现象,我们采用数值模型研究了微米和纳米尺寸气泡的上升速度。考虑到常见的微气泡(MBs)和纳米气泡(NBs)尺寸分布,对于大雷诺数的MBs(>10µm),采用Hadamard-Rybczynski方程计算上升速度;对于小雷诺数的NBs(10-1000nm),采用斯托克斯定律计算。结果显示,MBs的最大上升速度约为,而NBs的上升速度比MBs低约一万倍。这表明NB-F由于气泡上升速度低,无法单独作为浮选技术,需要与粗气泡结合来提高浮选效率。

2、MPs去除效率评估与量化方法比较

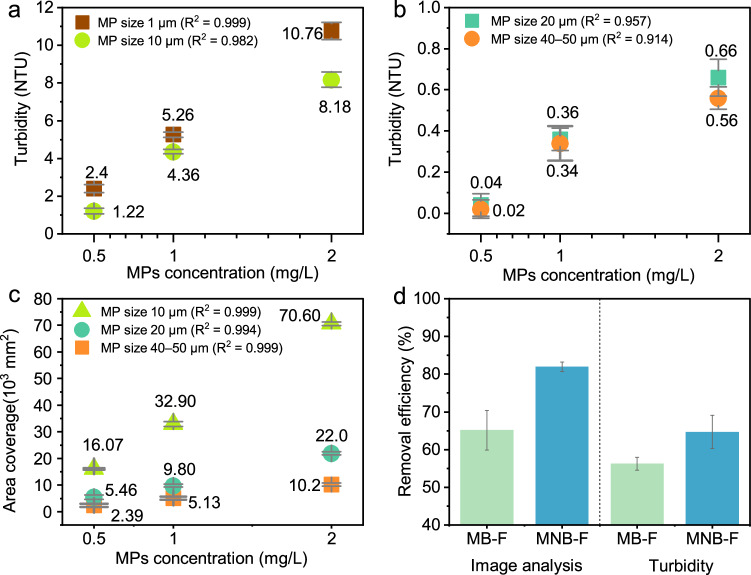

在评估MPs去除效率之前,先比较了两种常用的MPs量化方法:浊度法和图像分析法。通过测量1µm和10µmPSMPs的浊度与浓度关系,发现二者具有较高的线性关系(分别为0.99和0.98),而20µm和40-50µm的PSMPs线性关系较差。对于四种不同尺寸PSMPs混合物的去除效率评估,发现无论采用哪种量化方法,MNB-F的累积去除率均高于MB-F,表明NBs在浮选过程中发挥了作用。图像分析法显示MNB-F和MB-F之间的MPs去除效率差异具有统计学显著性(16.8%),而浊度法差异不显著(8.4%)。后续分析中,对于大颗粒(10-50µm)采用图像分析法,对于<10µm颗粒采用浊度法。

3、影响因素分析

3.1 颗粒和絮体尺寸的影响

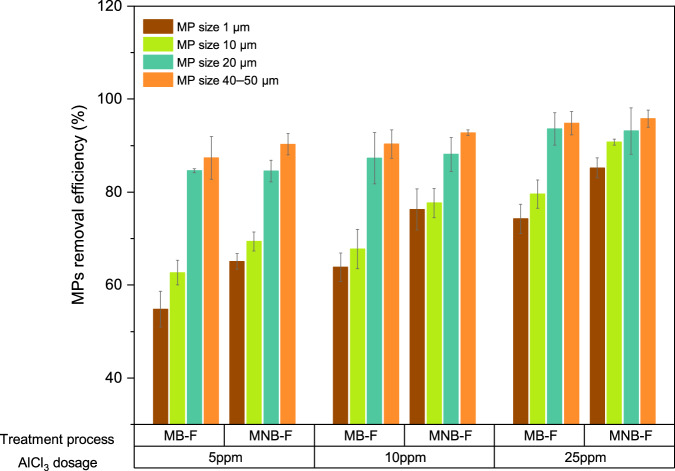

评估了不同尺寸球形PSMPs在5、10、25ppm三种混凝剂剂量下的去除效率。结果显示,对于MB-F和MNB-F,去除效率随混凝剂剂量增加而提高,随MPs尺寸减小而降低。对于40-50µm和20µm的MPs,MB-F和MNB-F的去除效率较高且无显著差异,这表明当MPs尺寸接近MB-F产生的微气泡尺寸时,NBs的作用不明显。然而,对于10µm和1µm的小尺寸MPs,MNB-F相比MB-F去除效率显著提高,在10ppm和25ppm剂量下,10µmMPs的去除效率提高超过10%,1µmMPs在10ppm剂量下提高12.4%,这表明MNB-F在处理小尺寸MPs时效果更优,且可减少混凝剂用量。

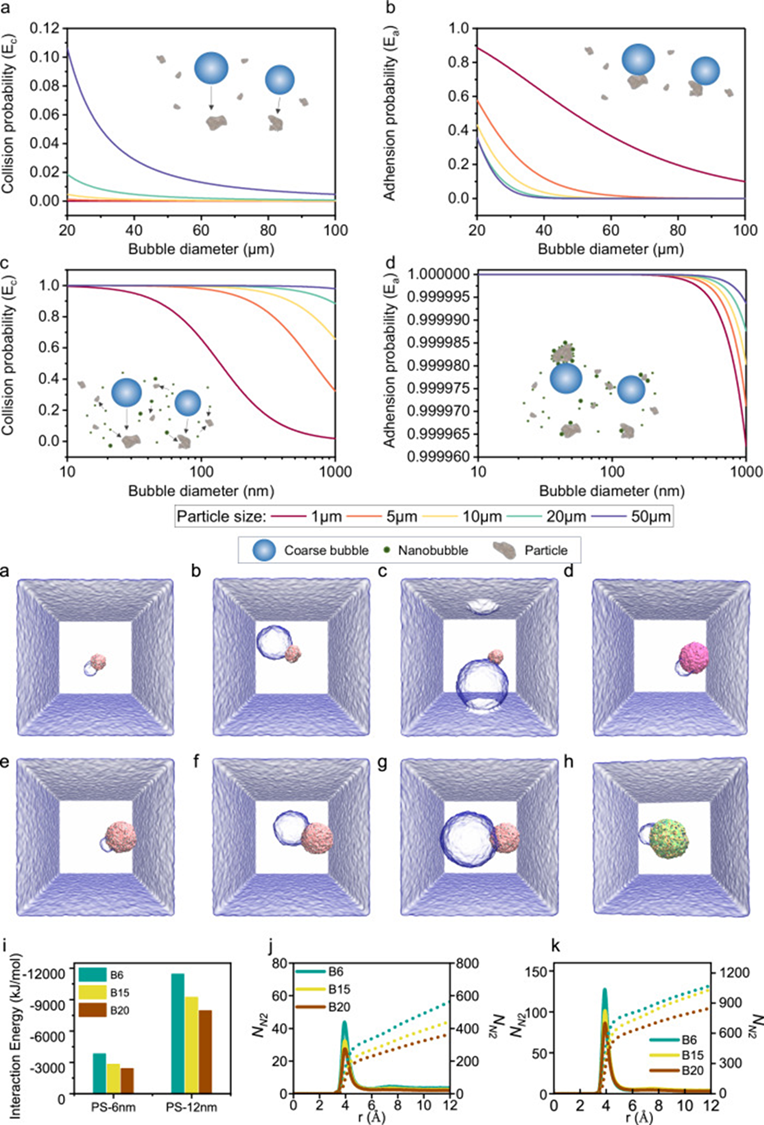

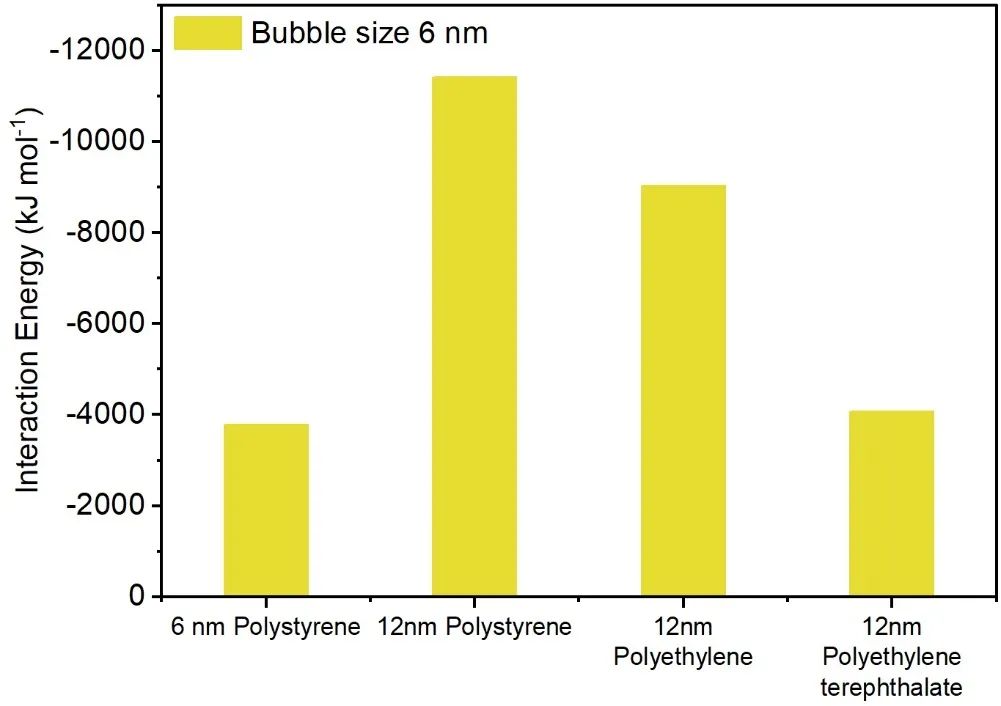

为解释这一现象,采用数值浮选模型计算气泡-颗粒碰撞和粘附概率。结果表明,碰撞和粘附概率随气泡尺寸减小而增加。对于1µm颗粒,当气泡半径从20-100µm变化时,碰撞概率几乎为零,而当气泡尺寸减小到100nm时,碰撞概率可提高到约0.6。同时,MD模拟显示,NBs能与纳米塑料(NPs)自发附着,形成毛细管桥,且小尺寸NBs与NPs的相互作用更强,这进一步解释了MNB-F对小尺寸MPs去除效率提高的原因。

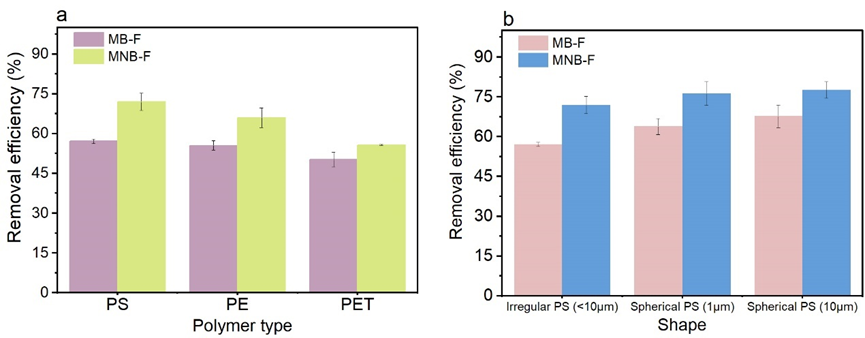

3.2 MPs形状和聚合物类型的影响

进一步研究了不规则形状MPs(<10µm,包括PS、聚乙烯(PE)和聚对苯二甲酸乙二酯(PET))的去除情况。结果发现,不规则形状MPs的去除效率高于球形MPs,PS和PE的去除效率相似且高于PET,这主要是因为PET的密度较高(1.38g/cm³),在浮选过程中更容易沉降。

MD模拟也表明,PS和PE与NBs的相互作用能相似且强于PET与NBs的相互作用,这也解释了为何PET的去除效果较差。此外,MNB-F对不同形状和聚合物类型MPs的去除均有增强作用。

(四)自由基检测与浮选过程中有机物协同去除

1、NBs自由基产生检测

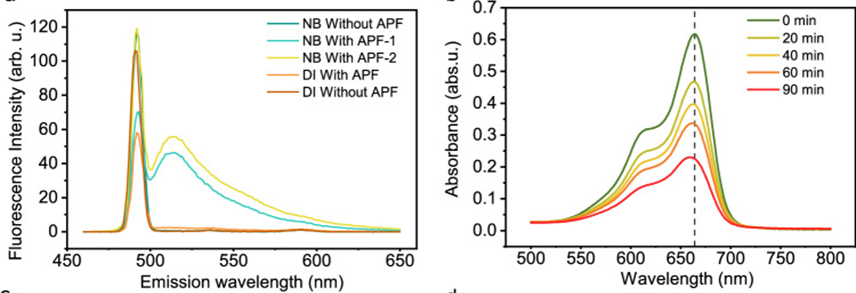

采用电子顺磁共振(EPR)光谱、高效液相色谱(HPLC)和荧光探针法(APF)检测NBs在水中的自由基产生情况。虽然EPR和HPLC法未检测到明显的自由基信号,但APF法在发射波长515nm处显示有羟基自由基(

·

OH)峰,不过近期研究表明该峰可能为假阳性。此外,连续产生NBs可使亚甲基蓝在90分钟内降解66.7%,这主要归因于水动力空化法产生的过氧化氢。

2、有机物质去除情况