冯象,著名法学家,哈佛大学中古文学博士(Ph.D.)、耶鲁大学法律博士(J.D.),清华大学法学院梅汝璈法学讲席教授。

研究领域涵盖法律与宗教(圣经学)、法律与伦理(职业伦理)、法律与文学(法理、社会批判)、知识产权与竞争资讯(民商法)。

冯象,

法学界最好的文学家

,他曾说,“文学博士改行读法律,这在中国也许没有,在美国却不少见,法学院教授很多都有其他学科的硕士或博士学位”。

“法律和文学有相似的社会功能。两者都涉及叙事、阅读、书写,都是语言、故事、人类经验的合成,只不过表现和运作方式不同罢了。文学创作强调形象思维和‘叛逆’精神。法律则讲究妥协合作,更加实际”。故他的作品中都恰如其分地演绎着法律与文学的神秘渊源……

〔法〕多雷(1832—1883):《神曲》插图《灵魂登舟下地狱》

再后来,下地狱血淋淋的队伍里居然有了律师。说是阳世律师太多,职业化不够,门槛低,农民都考得上。客户却越来越难拉了,吃不饱还恶性竞争,不得不铤而走险。大家听了,默默无语。

——《从前没有律师的时候

》

〔法〕多雷(1832—1883):《神曲》插图《魔鬼拷打贪污犯》

腐败会不会成为权利?乐观者道:你瞎说!这怎么可能?电视新闻报道,昨天他们还枪毙了一批头衔带“长”的呢!这么容易乐观的人,大概是信地狱的。地狱的第八层第五沟专门关(广义上的)贪污犯(barattier),一个个泡在滚沸的柏油里挣扎,直至被魔鬼钩起来撕碎。这是但丁说的,他七百年前访问过地狱(《神曲/地狱篇》第二十一章)。

——

《

腐败会不会成为权利

》

皮普斯像,时年三十三岁,伦敦大火(1666)

令皮普斯名垂千古的,既非他一手缔造的帝国海军,也不是皇家学会,而是他的六本日记。他“赤裸裸地记录下来”的那个“真我”(先师杨周翰先生语),率性流露的虚荣心、进取心、贪心和良心,处处打动着读者,激发他们的道德优越感。皮普斯也的确能干,几乎每周都有佣金、回扣和礼物进账:金币、火腿、马驹、餐具等等。但他做事也有原则,而且向朋友公开宣布过:一是决不为“干坏事”受贿;二是若运气好能替人排忧解难,不介意拿点报答。造军舰的木匠白哥(Bagwell)听说了,想请皮大人帮忙找一份像样的工作。那当然不是坏事。可他预先送上的“报答”不是别的,是自己的老婆。

——

《

性贿赂为什么不算贿赂

》

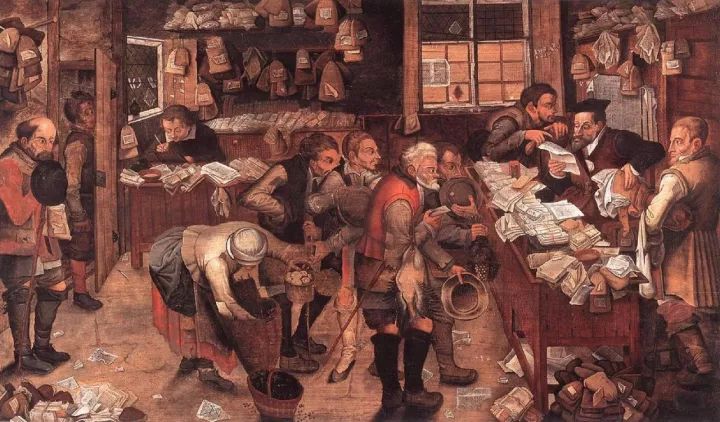

〔荷〕小布吕格尔(1564—1638):《乡村律师》

作为权力的象征符号,法律在大多数人的日常生活中主要不是用暴力手段,而是借助宣传教育、大众传媒和影视节目塑造的故事形象,来掩盖自身的矛盾、驱散疑虑而树立权威的。这是一种法国社会学家布迪厄阐述过的仪式化的权威,它特别善于利用人们对其性质、效能和疆域的习惯性“误认”(meconnaissance)而赢得“承认”(reconnaissance)和自愿的服从(《语言与象征性权力》,第118页)。这话可能有点抽象,不妨打个比方,借用一句法国谚语,叫作“教鱼游泳”:鱼生来就会游泳。但教过的鱼和未教过的,我们感觉不同。

——

《

送法下乡与教鱼游泳

》

〔佛兰芒〕戴维(1523卒):双联画《康帝行刑图/罢官》

〔佛兰芒〕戴维(1523卒):双联画《康帝行刑图/剥皮》

“儆戒画”中有一幅极出名的《康帝行刑图》,是佛兰芒画家戴维(Gerard David, 1460—1523)为布吕日(今比利时西北)市政厅创作的。画的是古希腊“历史之父”希罗多德《九卷史》(卷五)记载的一个故事:康帝(Cambyses)是波斯大帝居鲁士之子,性格凶残多变,曾攻入埃及肆虐而终于发疯。大法官(兼祭司)西桑尼(Sisamnes)受贿,康帝大怒,下令剥皮处死。并将剥下的皮裁剪了,一片片蒙在大法官的座椅上。然后命西桑尼的儿子继承父位,坐在那张人皮椅子上审理案件。《康帝行刑图》为双联画,一边画康帝捉拿西桑尼,另一边画剥皮行刑(见插图)。画面上的西桑尼如真人一般大小,绑在木板上受刑;那血淋淋的场面,无声的呼号和疯狂的眼神,叫市政厅里的长官不小心瞥见了,绝对毛骨悚然。

——

《

正义的蒙眼布

》

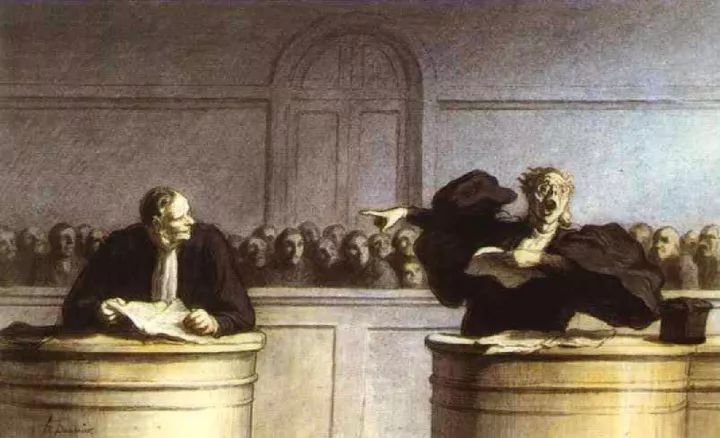

杜米耶(1808—1879):《法庭辩论》

中国古代没有官府认可的辩护人或律师制度。帮人写状子通关节的,叫讼师或讼棍。讼师“操两可之说,设无穷之词”,一向被视为国家司法秩序和乡土社会礼治的对立面,自然不算好人。直到清末,受了列强“治外法权”的欺负,不得已,才由沈家本、伍廷芳主持拟定《刑事民事诉讼法》,专列“律师”一节,从外国抄来律师资格、注册、职责、处分等九条规定。设立律师制度的表面理由,则是当事人“公庭惶悚之下,言辞每多失措”,故需要律师代理。再者,“国家多一公正之律师,即异日多一习练之承审官”(引自茅彭年、李必达编:《中国律师制度研究》,第35页)。这是大胆套用英美的模式,设想法官可从律师中间选拔。

——

《

好律师能不能也是好人

》

〔法〕杜米耶(1808—1879):《律师与客户》

“没有律师代理,[刑事]被告人就算完全无辜,也有定罪之险,因为他不了解证据规则,无法判断指控成立与否,也不懂得如何作无罪辩护”(美国联邦最高法院大法官萨瑟兰语,Powell v. Alabama, 287 U.S. 45 [1932])。根据这一原理,律师为坏人效劳,实际是履行他的体制角色。他辩护越是成功,那体制就越发健全,越让人放心。

——

《

好律师能不能也是好人

》

〔德〕柯奴父(1603—1655):《青楼乐》

波斯纳《性与理性》序言开宗明义,说有一个“迟来的发现”:许多法官同仁对于“性”,除了自己“正常”而有限、“恐怕不及[国人]平均水平”的性经验之外,几乎一无所知。于是担心,同仁们审判涉及性问题的案件时,为主流道德或个人偏见所俘。遂决意著书立说,阐明“性的经济学”,重新划分包括色情文艺在内的性问题上的收益成本(《性与理性》,第1页)。相比之下,中国的法官(以及有份查处色情文艺的政府官员)的经验见闻,大概要广得多。身处全球数一数二规模的色情业包围之中,风纪惩戒和新闻监督难得一次,他们接触了解乃至亲历“性的百态”的机会,不知比美国的同行多到哪儿去了。

——

《

小头一硬,大头着粪

》

〔英〕雷顿(1830—1896):《但丁在他乡》