目录

一. 1968-1978,养活自己

二. 1979-1986,在改革的春风中进入家电行业

三. 1986-1992,布局空调,着眼全球

四. 1992-2000,顺利改制上市,初探事业部制

五. 2001-2010,MBO及造“系”运动

六. 2010-2011,新危局:5年再造一个美的

七. 2011-2013,涅槃重生,全面进入职业经理人时代

八. 2013-2018,大治新时代,执行力优势再显

九. 2019-未来,挑战还在继续

【本文参考了:美的集团官方网站对公司历史的描述和图片,公司在深交所披露的公告,历史可参考的调研记录、分析报告,以及多家媒体的采访报道,其中部分加引号的文字注明了出处,如引用吴晓波《激荡三十年》的370字,但另外部分文字因交叉参考多篇新闻稿,未在文中展示原始文章地址,读者可以复制这些引号内的文字,在搜索引擎中获得引文来源。参考新闻报道的内容,未与公司进行一一确认,可能存在部分错漏之处,先行致歉,未来更新时再逐一改过。】

全文约1.5万字,阅读预计需要30分钟。

1942

年

10

月,何享健出生于广东顺德。

一.

1968-1978

,养活自己

1968

年,中国刚进入文革状态不久,这场以

防止资本主义复辟、维护党的纯洁性和寻求中国自己的建设社会主义特色道路的大运动正在全面洗礼中华大地。

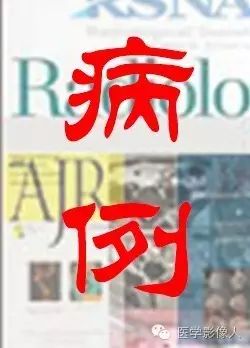

根据统计局的数字,

1967-1968

年我国第二产业产值出现了持续的两位数下滑,而根据《中国共产党大事记·

1968

年》记载,当年工农业总产值

2213

亿元,比上年下降

4.2

%。其中工业总产值

1285

亿元,比上年下降

5

%;农业总产值

928

亿元,比上年下降

2.5

%。

图、中国

GDP

和第二产业规模及增速

数据来源:国家统计局国民经济核算司

就在这一年

5

月,何享健等

23

位北滘镇居民以“生产自救”的名义每人集资

50

元,组建了“北滘街办塑料生产组”,隶属顺德县北滘街道办,何享健任组长,开始了最初艰难创业期。

1968

年也被确定为“美的集团”的创立年份。

很多人都不太相信美的的历史会追溯到这个年代,而且也想不到美的起步的产品并不是家电,而只是为了能养活自己的基础产品。当时,主要通过生产组组员靠手工操作的简单机械来加工回收的尼龙纸、塑料布等废旧塑料,生产塑料瓶盖、玻璃瓶和皮球等产品。

图、美的早期的产品:堵料瓶盖

数据来源:上市公司网站

在找到自己的后来的“主业”之前,美的还尝试做过五金件,汽车配件,而在这个艰苦的时期,靠着一群人的努力拼搏,他们成功地活下来了,在

1976

年,公司人数已经达到

140

人。

图、美的早期的产品:五金件

数据来源:上市公司网站

这个阶段的美的,是极其“淳朴”的。没有政府资源和扶持,也没有特别的背景和资源,空手起家。为了生存和发展,何享健和他的团队在市场的夹缝中求生存,在这种环境下,寻找商机的能力是能够养活甚至发展的关键,寻找市场,寻找需求,哪怕是如今看来非常可怜的生意,对这个阶段的美的来说,都是无法抗拒的机会。

能成为如今我们认为的家电行业最市场化,最具竞争力的美的集团,其内在的商业逻辑和企业品质,在这个最早的时期就有所表现了。

当然,也正是因为何享健和他的团队全凭自己的拼搏创业,没有太多依靠政府关系和资源,才使得这家公司在

90

年代的改制和

MBO

上没有遇到那个年代广泛存在的政企关系紧张的问题。

二.

1979-1986

,在改革的春风中进入家电行业

1976

年,四人帮被粉碎。

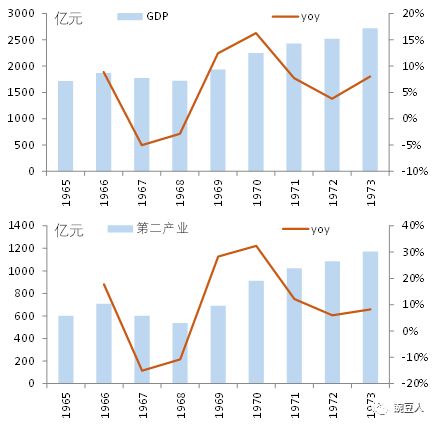

1978

年底,十一届三中全会召开,“全党工作重点转移到社会主义现代化建设上来”,也是这年底,美国时代周刊将邓小平评为“年度人物”。

图、美国时代周刊刊载小平同志的封面

数据来源:

百度

图片

改革开放给了很多人新的希望和机遇,其中包括何享健。

1980

年,何享健在创业12年后做出了影响他一辈子的决定:进入家电行业。

这无疑是一个正确的决定。

改革开放第一批发展起来的产业就有家电,这跟邓小平

1978

年访问日本参观松下有很大的关系。不过电视只是一个最早发力的点,实际上除了空调的大家电在整个

80-90

年代的中国消费者心中都占有极其重要的地位。从结婚必备“

三大件

”可见一斑:

70

年代“自行车,手表,缝纫机”,

80

年代“冰箱,彩电,洗衣机”。

广东紧邻港澳,是最早感受到市场化气息的地方之一。港澳同胞回乡,自然会带回来彼岸的好东西,最令人艳羡的就是家电了。而且在招商引资的过程中,外商到顺德搞投资、搞合资企业,大部分也选择家电行业。

当时的电视只有实力相对雄厚的金星、长虹这些大公司才能做,因为引进生产线的成本还是比较高的。三大件对于彼时的美的来说还有点奢侈,何享健决定选择风扇作为突破口。

中国制造业大都从代工起步,时至今日仍是如此,美的当然也不例外。美的并不是最早进入电风扇行业的公司,没有实力直接做整机,于是选择了给国有企业做配件加工。

1980

年他们获得了最早的客户——广州第二电器厂,成为了畅销全国的“钻石”牌风扇配件供应商。我记得小时候家的电风扇就是钻石牌,用了十几年。

家电行业的壁垒并不高,特别是电风扇这一类产品。经过一段生产实践后,何享健和工人们发现其实生产风扇并没有那么难。于是,他们买了零件开始自己组装生产风扇。

11

月,美的第一台

40

厘米金属台扇诞生,定名为“明珠”。当然这跟格力的董明珠没有什么关系。

图、美的早期的电风扇产品

数据来源:上市公司网站

1981

年

3

月,美的正式决定使用“美的”商标,并随后注册;

11

月工厂更名为“顺德县美的电风扇厂”。当年年产电风扇

13167

台,总产值

328.4

万元,利润

41.8

万元,员工

251

人。

图、早期注册的美的商标

数据来源:中国商标网

1984

年

6

月,“顺德县美的电风扇厂”再改名为“顺德县美的家用电器公司”。美的扩大厂房规模,厂房面积达

2

万平方米,并开始生产塑料转叶扇。

图、美的1985年的风扇车间

数据来源:上市公司网站

1981

年至

1985

年是美的第一个高速发展的黄金时期,企业发展迅猛,引进先进生产线,生产工艺不断成熟,产品受到了市场广泛欢迎,美的品牌形成一定影响力,到

1985

年,实现产值

3748.4

万元,利润

244.6

万元,职工人数

657

人。

改革开放经历了很多波折,但方向上释放了中国经济发展的潜力,即便有

80

年代的频繁宏观调控,市场化之后出现的投机倒把之风,持续的对私营企业的排斥和压制,但是在邓小平同志“不管黑猫白猫,能捉老鼠的就是好猫”、“要让一部分人先富起来”等正确的指引下,使中国经济在波折中展现出来蓬勃的生命力,社会主义市场化经济也在曲折中迅速前行。

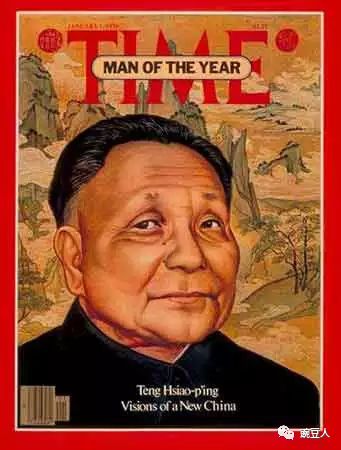

图、改革开放之后中国经济增速波动上行

数据来源:国家统计局

虽然美的是现在最成功的家电公司之一,但美的并不是最早的进入家电行业的玩家。从美的介入电风扇甚至更早的塑料五金件业务开始一直到今天,我们都能看到美的不作为“第一个吃螃蟹”,而是作为最有力的跟随者和竞争者的角色出现在世人面前。

换句话说,美的很少承担杰出“创新者”的角色,但却保持着杰出“观察者”的状态,并且美的在其特殊的发展历程上,形成了对可介入机会极强的进攻性格,从其推动的“星期六工程师”的行动中可见一斑。而美的进攻性格的直接表现,则是公司在

2012

年转型时自己总结的“大规模、低成本”扩张模式。

三.

1986-1992

,

布局空调,着眼全球

尽管改革开放释放了生产力和消费潜力,但同时也产生了投资过热的问题。

80

年代开始,阶段性的投资过热、通胀迫使政府不断施以宏观调控政策,以防经济出现失控。

1983-1985

年,在整体政策松绑,让市场发挥作用的三年中,

GDP

增长持续加速,固定资产投资完成额,以及通货膨胀,也都在同步加速状态中。

在疯狂的

1985

年,不仅有著名的海南汽车走私大案,根据吴晓波在《激荡三十年》中的描述,

“成百上千条彩电线、冰箱线、洗衣机线和录像机线正日以继夜地抓紧安装,很快,中国家电业的‘战国年代’就要到来了”……“一批工程师、技术员和包装工来到法国的工业城市瓦尔蒙,他们日以继夜地工作,把已经破产的博克内克特冰箱厂的设备尽数拆去,

5000

吨设备装上轮船、飞机和火车,启程运往天津,在那里的一家工厂里它们将被重新组装成一条每天生产

2000

台新冰箱的生产线”……根据《经济日报》的报道,这一年在北京市场上广受欢迎的冰箱品牌有万宝、香雪海、益友、冰峰;洗衣机有水仙、五羊、波浪、金鱼、荷花、君子兰、双鸥……

1985

年前后上海引进

12

条彩电生产线……

1985

年到

1987

年全国各地共引进

115

条彩电生产线、

73

条冰箱生产线……

9

个省市一起向意大利梅洛尼公司引进了

9

条同一型号的“阿尔斯顿”电冰箱生产线,一时间,中国产生了美菱、北冰洋、伯乐、远东、华意、五洲、长岭、长意“阿里斯顿九兄弟”。

到

1986

年,电风扇市场也出现了供过于求的局面。何享健领导下的美的迅速转攻国外市场。此后出口快速增长,逐步发展成为著名的外向型企业。实际上,早在此几年前,美的就已经开始关注是不是有可能将电风扇这个“舶来品”卖给老外了。

在这个风云变幻的特殊市场中,何享健凭借自己对市场的敏锐洞察,帮助美的一次次在危中寻机,使得美的越挫越勇。

时至今日,美的强大的执行力和市场敏锐度都是家电业内颇受称道的优秀品质,而这个品质,显然不是突然具备的,而是根植于这家公司的骨髓之中,在发展的过程中一次一次不断强化出来的东西,自然也是别家很难学得会的“护城河”了。

图、何享健早年代理管理层考察海外市场

数据来源:上市公司网站

1988

年,美的实现产值

12382

万元,出口创汇达

810

万美元。次年实现产值

22400

万元,出口创汇

1400

万美元。

1990

年

6

月,美的电风扇厂荣获“国家二级企业”称号,企业实力名列全国乡镇企业第三位。

1991

年,美的正式提出“做世界的美的”口号,坚持出口导向战略。从

1991

年起,美的出口创汇连续

8

年位居中国家电行业第一名。

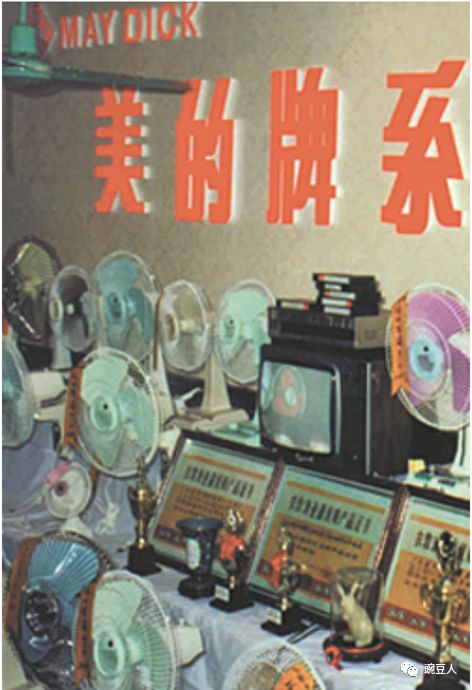

图、美的早期的系列产品

数据来源:互联网图片

在电风扇事业快速发展的同时,美的也注意到了同样能吹风的新事物——空调。

1984

年美的成立空调筹备组,派遣十多个技术人员去广州一家国营厂学习空调技术。次年

4

月

8

日成立空调设备厂,从这家国营厂引进了空调生产设备生产窗机,正式进入空调行业。何享健任厂长,成为国内最早生产空调的企业之一。

图、美的早年的空调设备厂外景

数据来源:上市公司网站

1990

年

6

月,美的着重推动空调产业发展,投资兴建了占地面积

28

万平方米、建筑面积达

30

万平方米的美的工业城(现总部所在地),首期工程为年产

20

万台空调生产基地。而朱江洪到

1991

年才正式入主海利空调厂拉开格力空调的大发展序幕。

图、美的在92年的空调产品和广告

数据来源:上市公司网站

何享健凭借自己敏锐的市场嗅觉,带领美的从塑料瓶盖、五金配件、汽车配件,迅速转型进入家电产业:一个中国最市场化,也是在后面几十年中发展最快的行业。美的的进攻性(跟我们今日所说的“执行力”相近)则使得美的在这个成功的行业中尤其成功。

但是,美的的进攻模式在帮助他快速攻城略池的同时,也给这家公司沉淀下来很多不利因子,而这些不利因子,将在未来的

30

年终不断挑战公司的管理层。美的的成长过程注定不会是一帆风顺的。

1992

年,

25

岁的安徽青年方洪波坐上了从广州火车站驶向北滘镇的大巴,成为这家乡镇企业的内刊《美的报》的编辑。

四.

1992-2000

,

顺利改制上市,初探事业部制

1978

年以前,建立在计划经济体制基础之上的土地集体所有制和户籍制度将中国经济分割成城市和农村两大相互独立、相互封闭的经济体系,形成了典型的二元经济结构。在这种特殊的背景下,产生了一大批“社队企业”来改善持续的供不应求的社会问题。随着改革开放不断深化,市场化机制的不断加强,

1984

年废除“人民公社”制度,社队企业更名“乡镇企业”。美的也是在

1984

年丢掉了长年挂在公司名中的“北滘公社”字样。

在

80

年代的疯狂与末期的曲折与萧条之后,

92

年邓小平再次南巡,再次让中国经济回到了正轨。

尽管乡镇企业在

80

年代乃至到

90

年代初仍旧保持着良好的发展,但是从

90

年代初开始,全国各地出现了越来越多将乡镇企业由集体资产转制为民营经济的案例。这里面,既有

80

年代末的经济萧条导致的中央政策全面导向国企,使得乡镇企业发展受限的因素;也有因为地方政府不当干预和抽取企业利润导致乡镇企业失去发展动力的因素;当然还有邓小平南巡给“资社大讨论”画上句号产生的积极推动因素。

1992

年,顺德企业开始进行改制。

5

月,何享健在原广东美的电器集团的基础之上正式进行股份制改革,发行职工内部股,鼓励员工购买公司股票。

8

月成立了广东美的集团股份有限公司,逐步建立现代企业制度。

美的是幸运的,因为在这个时代,乡镇企业改制过程中大量的优秀企业陷入了政府与创业者的产权纠纷之中,能够顺利完成股份制改革的企业并不多。顺德家电集群里,原本有一大批杰出的企业,后来大部分衰落了,其中最为有名的就是潘宁的科龙。

陷入政企纠葛的公司,大多是因为政府认为其支持对于企业的发展贡献巨大,企业改制会让政府失去对企业的有效控制,这自然是难以接受的。因此,乡镇企业最终顺利改制成功的案例,要么是本身经营不甚理想的,或者像美的这样直接受惠政府政策相对少一些的公司。

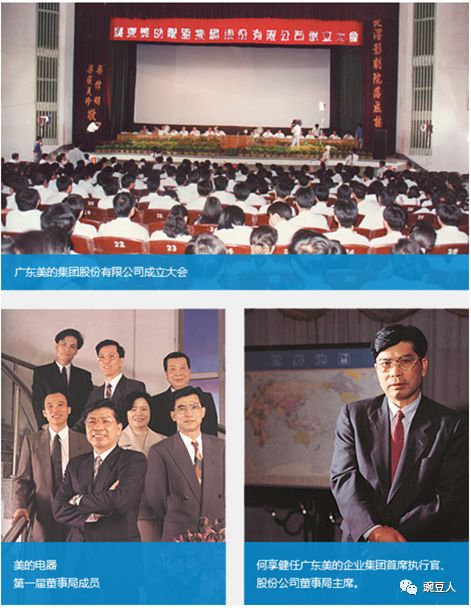

图、美的股份制改革的一些历史留影

数据来源:上市公司网站

1990

年底,中国股票市场正式重新开张。

1993

年

11

月

12

日,美的成功在深圳交易所挂牌上市,成为中国第一家由乡镇企业改造的上市公司,代码

000527.SZ

,比美菱电器上市晚了大约

1

个月时间。

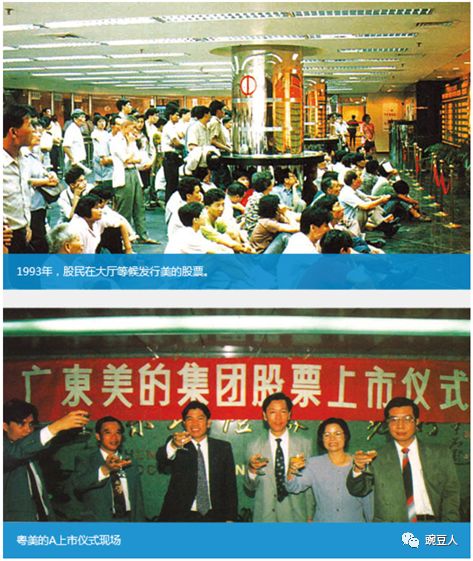

图、美的电器上市时的影迹

数据来源:上市公司网站

图、美的商标变迁历程

1993

年

:

1994

年:

1999

年:

数据来源:中国商标网

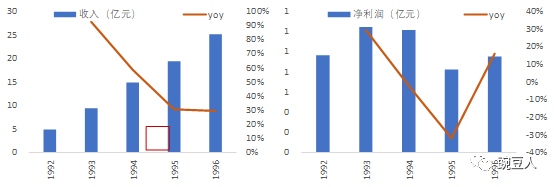

通过上市融资,美的加速发展,通过并购、合作等方式快速拓展业务线,主营业务收入由

1992

年的

4.87

亿元飞速增长至

1996

年的

25

亿元,成为国内最大的家电企业之一。

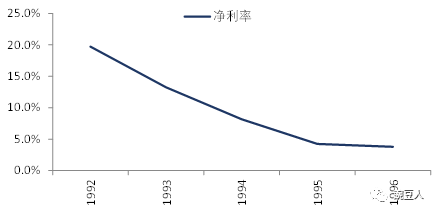

图、美的电器收入和利润快速增长(1992-1996)

数据来源:上市公司年报

但是,正如在前面提及的,美的的进攻模式导致快速增长的背后,形成了着一个巨大的风险。美的在这个阶段(

1992-1996

)的收入复合增速达到

51%

之高,

4

年收入增长了

400%

多,但是

1996

年的净利润竟然比

92

年还少了一点,净利润率从

19.7%

猛烈下探至

3.8%

。

图、美的电器早年净利率快速下降(1992-1996)

数据来源:上市公司年报

也是在这个时期,美的空调的排名从行业前三下滑到第七。

紧接着到来的

1997

年,美的的销售额猛地从前一年的

30%

正增长变成了

13%

的下滑。一直顺风顺水的企业发展遇到滑铁卢。

部分产品的成功,品牌的逐渐建立,融资带来的资金支持,使得美的可以参与的市场不断增加,也使其可以更快更直接地布局其中。通过大量的并购和业务拓展,到

1997

年美的已经有空调、风扇、电饭煲等五大类

1000

多种产品。

管理跟不上业务发展突然成了美的必须要解决的现实问题。

产品高度多元化迫使何享健在管理结构上做出重大调整,他决定引入风头正盛的日本家电巨头松下电器实行很多年的事业部制——每个事业部实行独立核算,负责产品的研发、生产和销售。从

1997

年起,美的的直线式管理架构被废除,

“集权有道,分权有序,授权有章,用权有度”

成为何享健新的管理词条。

在此次组织变革中,何享健以产品为中心将美的划分成

5

个事业部:空调、风扇率先成立事业部,厨具、电机、压缩机各事业部相继成立。总公司将利润下放,各事业部以利润为中心,各事业部下属工厂以成本为中心,总部由此摆脱了平衡各部门利益纠缠,抽出身来,从新高度进行决策。当时美的事业部负责人几千万元的生产计划项目都可以自己决定。

经过事业部制改造,美的集团成为投资、监控和服务中心,促进了企业经营的高速增长,而职业经理人也逐步成为主导企业经营的中坚力量,能力越强的经理人会不断被赋予更大的权力和管理范围。各职业经理人之间、各事业部的员工之间甚至同一个事业部的员工之间,都形成了一种良好的竞争态势。

也是在

1997

年,方洪波临危受命,成为美的空调事业部营销公司总经理。他上任伊始,就将

30

多位大区营销经理扫地出门,包括董事会成员的亲属。与此同时,方洪波大量招募中国最优秀的渠道商。用这种直接、强悍的方式,方洪波迅速扭转了公司销售不利的局面。

转至

1998

年,美的

30

周岁生日,事业部制度的推进开始取得成效,收入和利润双回升。也是在这一年,美的正式走出广东,走向全国——

1998

年美的收购安徽芜湖丽光空调厂,自此美的掀起异地发展新篇章。这一年,美的收购东芝万家乐制冷设备有限公司和东芝万家乐电机有限公司各

40%

的股份,随后又受让东芝持有的

20%

的股份,成功进入空调压缩机行业。

而后的几年中,一切又回到了正轨。

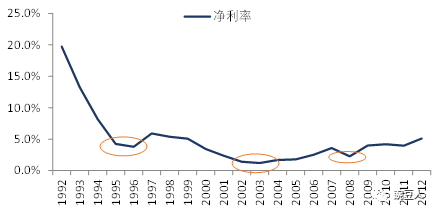

图、美的电器利润在96年之后快速提升

数据来源:上市公司年报

图、美的30周年庆典影迹

数据来源:上市公司网站

这是美的模式遇到重大挑战的第一次,但不会是最后一次。

30

岁的美的,刚过而立之年,未来留给他的发展空间还很大,他将面临的调整也会很大。

这一年,何享健

56

岁,方洪波才31岁。

五.

2001-2010

,

MBO

及造“系”运动

继成为

A

股第一家乡镇企业改制的上市公司之后,

2001

年

4

月,美的实施

MBO

,顺德政府出让所有股份,退出“粤美的”,以何享健为核心的管理层成为公司第一大股东。

美的成为

A

股上市公司

MBO

成功的第一个案例。

美的的

MBO

从

1998

年开始酝酿,顺德市北窖投资发展有限公司于

10

月

28

日更名为顺德市美的控股有限公司。

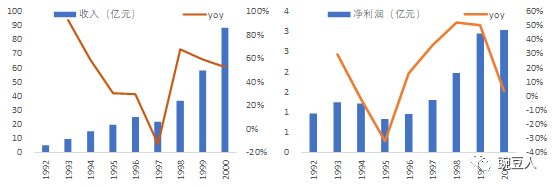

1999

年

5

月顺德市开联实业发展有限公司与顺德市北滘经济发展总公司签订协议受让其所持全部公司法人股

3432

万股占当时公司发行在外股本总额的

7.98%

;

12

月再收购万科所持公司法人股

343.2

万股,占公司发行在外股本总额的

0.71%

;至年底,何享健之子作为法人的开联实业持有粤美的

7.79%

股权,成为公司第二大股东。

2000

年

4

月美的集团管理层和工会组织成立美托投资,

5

月即与美的控股签订协议受让

3518.4

万股法人股,占总股本

7.09%

。

12

月

20

日,美托再以

3

元

/

股的价格受让美的控股

7243

万股。至

2001

年底,美托持股比例上升至

22.19%

,开联实业持股比例

8.49%

,合计

30.68%

。北滘投资持股比例则下降至

1.03%

。

图、美的MBO股权转让简图

数据来源:上市公司公告

MBO

完成之后,何享健获得了对美的的完全控制权,一切都顺风顺水,新一轮的大扩张就此展开。

如果说在家电行业里的激进收购策略还算合意的话,贸然进入汽车行业则是这个时期何享健的战略失误了。

2003

年

9

月成立云南美的汽车产业控股有限公司,

04

年收购原“云南客车厂”和原“云南航天神州汽车有限公司”,拥有了大客和旅行车两个制造基地,准备开发六大系列车型。紧接着又收购了颇有历史的湖南省三湘客车集团,正式进入客车行业。

2005

年

9

月和

2006

年

8

月,新建的占地

300

亩美的客车昆明基地和占地

280

亩的美的客车长沙新基地先后建成投产。

美的进军汽车业是该集团一个实施多元化发展战略的重大决策,何享健希望如同

80

年代进入家电行业一样,在新世纪中迅速进入发展迅猛的汽车行业,并且也能够像当年一样迅速成功——“力争在

3~5

年内进入中国客车行业前列”。

图、一度“

繁忙

”的美的客车生产线

数据来源:百度图片

2007

年,美的客车产量只有

724

辆,

2008

年受金融危机影响,美的汽车梦想彻底停下来了。与

1980

年美的成功从零配件转型电风扇相比,进入客车产业至少有两个重要的不利因子:一是客车行业壁垒远高于家电;二是金融危机等外部因素使得需求非常不稳定。

图、美的客车历史照片

数据来源:百度百科

同在家电行业的另一家赫赫有名的公司春兰,

1994

年

IPO

,同年斥资近

20

亿元启动摩托车项目,年底向市场推出了“春兰虎”、“春兰豹”两款高档摩托车;

1996

年,与韩国

LG

集团开始合资生产电冰箱,并将产品线延伸到洗衣机、除湿机行业;

1997

年,兼并南京东风汽车有限公司,易名为南京春兰,进入中型卡车市场。

图、春兰生产的摩托车影迹

数据来源:百度图片

历史何其相似。

美的客车长沙基地

2009

年最终由比亚迪收购。

根据记载,在这个疯狂的多元化时期,美的还布局了电力、高速公路、锅炉等十多个行业。这成了一段现在美的人不愿意再提起的历史。

幸好,何享健及时地发现了这个多元化战略的巨大危险,很快冷静下来并停止了非相关多元化的行动,才没有如同春兰一样掉进多元化的陷阱而不能自拔。

当然这个时期发生的并不都是坏事,美的在家电行业也进行了一系列成功的收购活动,这些收购活动对美的后来的发展起到了至关重要的作用:

2004

年

8

月收购合肥荣事达,是美的进入冰洗行业并得以真正施展拳脚的重要战略布局。

2004

年

11

月收购华凌集团(后更名为威灵控股)则是美的在家电产业链上的重要布局。

2004

年收购重庆通用,进入大型中央空调领。

2005

年收购春花吸尘器,成为环境电器业务的重要棋子。

2007

年建立越南生产基地,开启了海外布局之路。

2008

年收购无锡小天鹅,洗衣机的市场竞争力得以逐步形成,现在小天鹅已经是能与海尔直面PK的洗衣机巨人了。

……

没有人是完美的,优秀的企业家也会有头脑发热的时候,何享健当然是受到了当时多元化浪潮的重大影响,

MBO

的成功也是让他飘起来的重要因素。这个时期,是美的家电产业布局全面完成的时期,也是美的过度多元化的教训时期,这对美的后面

10

年的影响是非常深远的。

成功与失败并举,但结果上成功远大于失败。

后来,美的集团基本没有在家电领域之外大肆扩张(直到

2016

年收购

KUKA

机器人),何享健把多元化的梦想留给了他的儿子何剑锋,后者通过他的盈峰集团在资本层面上展开了广泛的投资活动。

2000

年,方洪波就任美的集团空调事业部总经理;

2001

年,就任美的集团副总裁兼空调事业部总经理;

2003

年,就任美的制冷家电集团

CEO

。此时空调已经占据了美的电器收入的

50%

强,成为美的最重要的业务单元。在

2004

年上市公司主体剥离亏损的小家电业务之后,空调业务将成为上市公司的单一核心支柱。

六.

2010-2011

,新危局:

5

年再造一个美的

2010

年,美的集团收入增长

60%

至

1100

亿元,进入千亿俱乐部。何享健提出了“再造一个美的”的大胆计划,到

2015

年将销售收入扩大一倍至

2000

亿元,力争进入《财富》世界

500

强榜单。

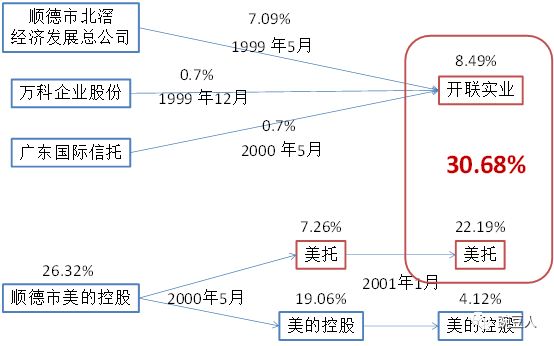

又一次,何享健最擅长的进攻模式在推动收入快速增长的同时,曾经出现的增长质量问题爆发了。

1997

年,在亚洲金融危机、产品快速多元化、内部管理能力不足的情况下,美的长期收入高增长利润不增长的问题爆发,推动何享健引入事业部制度,这个矛盾在一定程度上得到了缓解。但是随着集团的进一步快速发展,快速产品线扩张和规模扩张的进攻模式反复挑战着美的的管理系统。何享健在

2002

年、

2005

年都提出过利润导向和质量控制,同时在

2002-2005

年间进行了大量的事业部调整,但是在收入规模快速增长的环境下,这些战略都让位给了规模和增长,未能彻底推行。

图、美的电器的净利率(

1992-2012

)

数据来源:上市公司年报

跟之前几次风险暴露的不同之处在于,随着消费者的不断成熟,家电行业已经从卖方市场彻底转变成为了买方市场,消费者对于产品品质的要求不断提升,这使得美的面临了一次前所未有的挑战——何享健自己都难以承受的挑战。

不仅仅是利润率的问题,更深层次的是消费者的品牌信任出了问题。

在美的自己的分析和评估中,方洪波认为,

2010

年之前中国家电公司所有的成功,其商业模式可以用两个词来概括,即

低成本和大规模

。而在当时白电三龙头中(格力、美的、海尔),美的对这一模式的运用是最极致的。

在相当长时间中,消费者逐渐形成了一种认知,那就是美的广告做得很好,但是美的的产品质量一般,这个品牌代表就是低价的“高性价比”。

从竞争策略上看,为了获得消费者,美的的产品定价低于行业龙头,比如空调低于格力,冰洗低于海尔,大量制造和推送中低价位产品抢占市场份额。但与此同时,事业部制考核又对利润提出了要求,因此在定价偏低的情况下,成本控制就变得十分重要。根据历史调研反馈,在

2012

年大危机之前,美的采购对上游零配件供应商的要求是逐年采购价都必须下降

5-10

个百分点,否则就要更换供应商。供应商被迫不断降低成本,当然质量就很难得到保障了。而在收入

+

利润的双考核机制下,在这个追求规模和规模增长的阶段中,美的的产品品控问题被最大程度地忽视了。

冰冻三尺非一日之寒,日积月累的终端价格竞争配合成本控制层层加码,美的品牌在消费者心中的形象实际上一直在稳步下跌。

2011

年,家电补贴政策全面退出,市场降温。而就在这同一年,在

5

年再造美的的目标下,美的上下进入了冲刺模式,但这个冲刺模式只是原有“大规模,低成本”的一个强化版:销售端以各种方式搭售产品,降价走量,给经销商承诺更高的利益,但最终却不能有效实现;另一边则是加大成本控制力度,在采购和制造环境能省则省——特别是在原材料成本大幅上升的环境下。使得这个积累了好些年的问题在这个时候突然爆发了。

财务结果是这样的,

2011

年

1

季度,美的电器收入增速几近翻倍,但是利润增速仅

17.6%

,

Q2

收入增速

34%

,利润增速降至

10%

。量增利不增的问题凸显,而且收入增长越快,盈利能力就越弱。

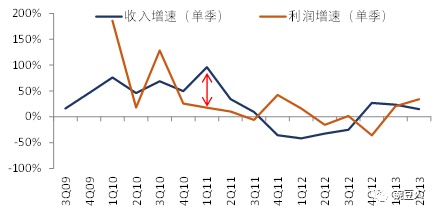

图、美的电器

2009-2013

的收入

/

利润增速(单季度)

数据来源:上市公司定期报告

我还清楚地记得

2013

年去顺德调研,一个客户信誓旦旦地告诉我以后绝对不再买美的空调的场景——那简直是一场哭诉。原因是他在

2010

年安装了美的多联机,然后整个

2010-2011

年他几乎都在跟美的的售后服务做斗争。

千亿规模的

5

年翻倍,对家电行业来说,真是个魔咒,因为很快格力的董明珠也提出了同样的愿景。

但,何享健和他的核心管理层纠错能力是极强的,这是美的特别值得佩服的地方。

在何享健

5

年翻倍的大跃进目标推进仅几个月之后,何享健与时任美的集团下属上市公司美的电器董事长兼总裁的方洪波就意识到了这一场运动的危险性。两人开始反思最近三年一路高歌猛进的美的是否只是虚假繁荣。他们的结论是,这次大跃进是一个错误的行动,需要马上得到纠正。“大规模

+

低成本”的模式需要调整,要做更好的美的而不是更大的美的。

何享健和方洪波的这个决定,又一次让美的及时在车毁人亡之前踩住了刹车。美的即将在一次大变革中发生又一次蜕变,这一次,可以用涅槃重生来形容。

七.

2011-2013

,涅槃重生,全面进入职业经理人时代

外焦内困的局面已经很明显了。

2011

年

7

月

22

日,集团召开“

2011

年半年度工作会议”,下发《关于加快推动集团战略转型的决定》,推动经营从注重增长数量向注重增长质量转型;从低附加值向高附加值转型;从粗放式管理向精益管理转型。实现从规模导向的粗放式增长模式,转向以产品力提升为核心,以客户为核心,以盈利为导向的内涵式增长模式。

这个决定提到的规模导向、低附加值、粗放式管理,正式美的旧进攻模式的主要特征。

图、美的2011半年度工作会议:转变发展方式,推动战略转型

数据来源:上市公司网站

不过,转型绝非一朝一夕之功,要扭转深入骨髓的企业文化,不得不启用最痛苦的刮骨疗法。

根据事后的媒体采访报道,方洪波成为美的集团新掌门人后,为了将规模导向的公司迅速彻底转向效率驱动,他在半年时间里,将美的原有的产品型号砍掉了

7000

个,停止

30

余个产品平台的运行,几乎将非家电业务全部关闭,聚焦于白电板块。对得以保留的品类进行大规模精简和调整,坚决放弃那些低端无利的产品。他还关闭了十多个工业园区和制造基地,变卖

7000

亩厂房用地及工厂设备。

集团原来的管理体制为

3

级(部分为

4

级,甚至

5

级),层级过多导致管理效率偏低,方洪波将二级集团的管理平台撤销,形成“集团

+

事业部”的

2

层架构组织,并对人员结构做了大幅调整,规定公司副总裁以下不得配备秘书;他还将集团原来

300

多间高管独立办公室削减至不足

30

间。

渠道方面,方洪波撤销中国营销总部,回归事业部独立运营。

此前在

2009

年进行的营销体系变革,推行大渠道模式,构建营销总部,统一管理所有产品的经销渠道,其中很大比例经销商被要求全面进货。这种模式导致事业部制度只是一个半成品,因为各事业部无法对销售端直接干预和负责。

方洪波撤销中国营销总部,回归事业部独立运营,研产销一体化,对于提升事业部整体销量有很大的影响。

图、大家电业务结构变化

数据来源:根据上市公司公告和投资者交流资料整理

方洪波还推动了大规模裁员。

2011

年,美的员工总数接近

20

万人,此后在大约一年时间内裁员大约

7

万人。

据媒体报道,

2012

年最艰难时,美的只有不足一半的工厂还在运转。这一年,美的集团的收入骤降近三分之一,比

2011

年减少了

300

亿元,股价跌幅远高于同行。税赋下降,地方政府也表示不理解。美的内部也人心惶惶,中层以下的员工尤其担心自己也成为被裁员的对象。

管理条线大幅调整,经销体系全面改革,本就不稳定的公司政策突然更加混乱。美的自己的员工和经销商,以及彼时业内很多人,都觉得美的这次真的完蛋了。

作为转型阵痛的结果,

2011

年三季度开始,美的电器的收入从大幅高增长迅速进入下滑通道,

2011Q2-2012Q3

的收入增速分别为

34.4%

、

9.4%

、

-35.5%

、

-41.8%

、

-32.7%

、

-25.2%

。收入下滑幅度令美的自己和投资者都感到害怕。

图、2011

年初到

2012

年中,美的电器的股价下跌超过

50%

。

数据来源:

Wind

方洪波多次开会试图稳定局面,他告诉管理层要忍得住外部的非议,忍得住收入的下降,忍得住政府和员工的不理解。方洪波也向何享健做了汇报。但面对前所未有的危机和压力,方洪波揣测当时何享健对他的做法也心存疑问。“这么多年,他不用说话,我从眼神、表情都能读出很多东西来。”方洪波说道。虽然何享健还是告诉他,“做你想做的”。方洪波坚持下来了,关键还是何享健挺住了。

如此彻底的改革,遇到的阻力必然是巨大的。业内的朋友告诉我,这不是方洪波一人之功劳,站在他身后坚定支持他的何享健更为关键。为了完成这一次转型,何享健选择让方洪波站在最前线,自己无条件支持,明确地表达了对自己之前战略错误的否定态度,以及对新战略的决心。在相当多的场合中,为了让方洪波能够在美的集团各个层面建立绝对话语权和执行力,何享健在其遇到阻碍时都会现身逐一搞定。