“坤伦流量大战”刚过,但饭圈的榜单又开始热闹。若要对饭圈文化多一度理解,仅靠远观还不够。无论是追星这一行为的时代流变,还是流行文化背后的符号意涵,都值得细致的爬梳与探究。

本文系复旦大学崔迪老师做客全媒派真爱群讲座实录,他与大家分享了粉丝实践的沿革变迁,以及在争议中前行的饭圈文化。

Fandom1.0时代

“文本中心式”的私人追星

与十年、二十年前的粉丝文化相比,当下内地娱乐圈的饭圈呈现出一些不同的特质。尽管这样截然二分有点粗暴,我们姑且把前一代的粉丝文化称为“Fandom1.0”,把现在的饭圈称为“Fandom2.0”。

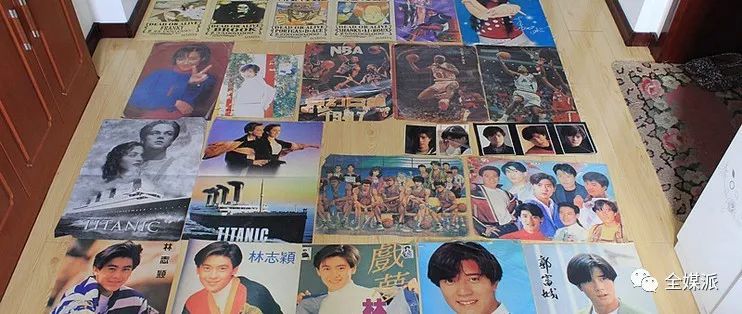

作为一个80后,我也有过一些追星的经历。那时的追星主要做什么事情?如果你追的是音乐明星,不管是梁静茹还是周杰伦,你能做的事情就是买唱片、磁带和CD;如果你很有钱,或者TA恰巧在你的城市演出,你可以去现场看;你也许会在《快乐大本营》或者某些电视节目看到TA;你还会买一些海报贴在卧室里面,营造一些非常私人的符号空间;当然还有一些周边,有物料,有应援。

整体而言,那时候的粉丝活动比较私人化,粉丝间的横向勾连十分微弱。

那些年我们追过的星

从学术的概念去理解,Fandom1.0的核心特点在于“文本中心性”。

粉丝重要的日常实践就是和某个特定的文本,比如一首音乐、一张专辑、一部电视剧等流行文化的文本建立关系,深度融入,强烈互动,并把情感和自我投射其中。

在文化研究的学术成果中,

无不强调流行文化的参与者和某个特定文本之间的深度结合与互动关系

:例如,斯图亚特·霍尔的编码-解码理论描绘了人与文本的互动关系,费斯克将粉丝称为“过度的读者”(excessive reader),以及詹金斯所说的“文本盗猎”。可以说,在Fandom1.0时代,如果没有文本的存在,就不会有流行文化,就不会有粉丝。

当然,

曾经的饭圈也是一个被严重污名化的群体

,就像曾经的“网瘾少年”一样,粉丝也被认为是疯狂的、不理智的。早期中文文献中把粉丝翻译成“迷群”——迷失的群体,也有着很重的负面意味。这些年,随着饭圈商业价值的凸显,粉丝逐渐被合法化,成为一个中性词汇,也有越来越多的学者开始从学术层面上强调粉丝的公共意义。

Fandom2.0时代

数据实践+碎片化文本+横向连接

第一代饭圈粉丝实践的核心在于文本,那么第二代粉丝的实践特点是什么呢?

首先,Fandom2.0催生了粉丝的“数据实践”。

这次“坤伦流量圣战”把打榜、控评、轮博、反黑等一系列操作推入了公众视野——大家对什么是数据、什么是做数据,已经了然于心。要注意的是,

数据只是其中一个环节,在数据背后是整个自成体系的商业逻辑。

如今的饭圈不仅熟知如何做数据,也非常认同明星代言、带货,粉丝购买周边的行动逻辑,以真金白银支持自己的偶像。

在流量和数据被利用并制造商机的过程中,除了平台受益之外,其背后的商业和市场营销价值也不能忽视。

其次,对这代粉丝来说,曾经居于饭圈文化中心的文本衰落了。

但文本不会消失,只是改变了形式。曾经连续性的、宏大的文本逐渐式微,碎片化的文本迅速增长。

何为碎片化的文本?比如现在的“明星直拍”,镜头只给你关心的那个人,粉丝可以只看自家爱豆;比如微博上的各种精修图、混剪视频、同人文、小作文;比如你去看了一个演出,回来做一个Repo。过去,我们很在乎正片,而现在,这些由粉丝创作的文本正大放异彩,它们的重要性一点不比官方文本差,并且成为饭圈中重要的流通资源。

最后,粉丝间的横向连接性加强。

当然,今天依然有很多粉丝坚持“solo追星”,但不可否认,身处当今的饭圈,粉丝活动贯穿于整个追星过程中,

很大一部分乐趣源于你和其他粉丝在日常生活中线上或线下的交流。

过去,我们听一场演唱会,大家在现场很“嗨”,一起合唱,但演唱会结束,就各奔东西,回到自己的随身听上继续追星。而今天,粉丝不会因为一场演唱会的散场而失去彼此的联系。

流行文化的代际争议与符号变迁

代际间的追星鄙视链

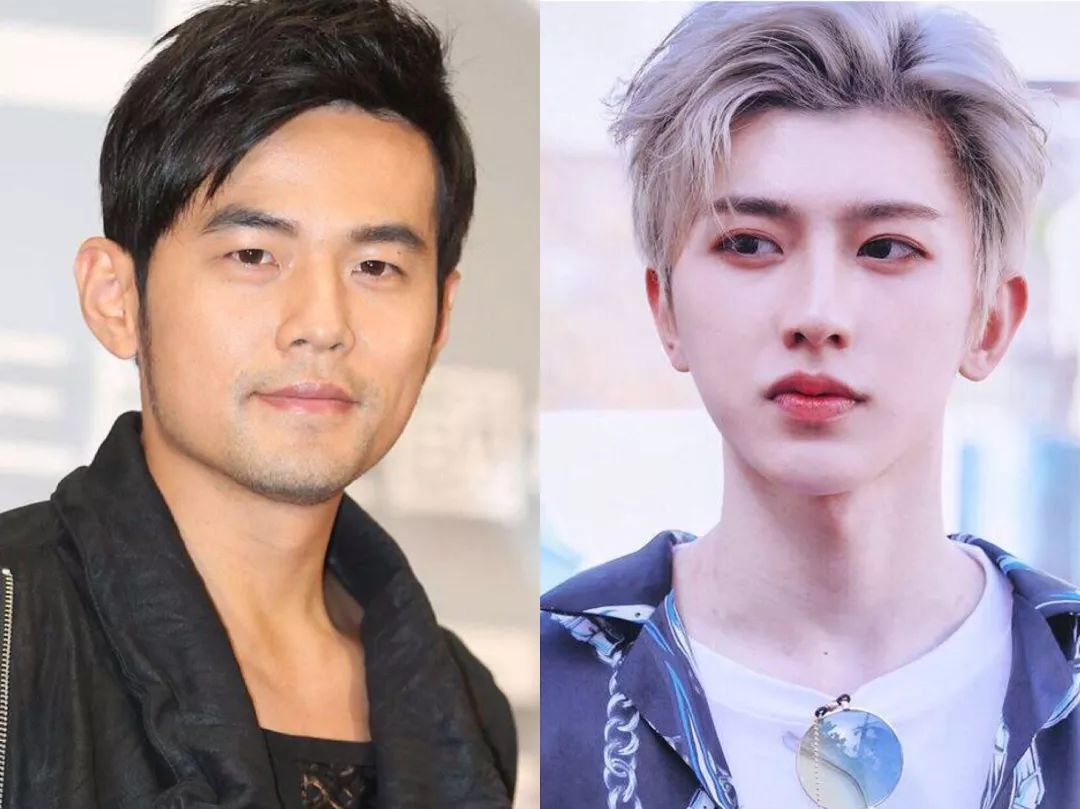

最近的热点引发了很多关于代际间追星差异的讨论:现在70、80后的中年人,似乎瞧不起年轻人追捧的“流量明星”。

这是非常普遍的代际间误解。

上一代人总去质疑年轻一代的文化形式,直到年轻一代成长起来,最终获得主要的文化话语权。

周杰伦就是最典型的例子,他曾经被上一代人贬低,但是现在却成为了一代人传诵的经典。这里面有时代岁月的问题,有审美流变的问题。但更重要的,它还是一个阶层权力的问题。

80后是当下社会的中坚力量,在文化上占有比较强势的话语权。但这是暂时的,

一代人终将老去,总有人正年轻。

费斯克有篇著名的文章The Cultural Economy of Fandom,在文中他用布尔迪厄文化资本的分析来理解粉丝行为。同样地,在流行文化中,由文化资本所造成的社会空间的差异,也依然成立。

表面上看“坤伦之战”是审美争议,事实上它是鄙视链,是社会空间和阶层话语的冲突。

有流量没作品,到底错在哪儿?

我们该如何评价这种变迁?结合上文提到的文本性问题,上一代粉丝执着于一个中心化的文本,试图依循Fandom1.0时代的逻辑去评价现在的粉丝文化。经常有人说,这些年轻的小鲜肉“有流量没作品”。事实上,

他们并不是没有作品,只不过是没有成熟的、连贯的、已形成经典的文本。

从文化理论的角度讲,这一批评并非没有道理。

过去人们所强调的中心化文本,它可以制造一个审美空间,或者说,一个非常丰沛的、充满意义的符号体系。

这些符号体系,它和个体有共鸣,和时代有共振,因此具有比较明确的公共意义。

时过境迁,这些流行文化的符号体系往往能沉淀出足够的审美价值,成为经典文本,甚至成为和文学艺术接近的某种符号资源。

从葛兰西开始,我们都认为流行文化本质上是一种控制。流行文化的原罪就在于此:它由商业文化孕育而成,其本质是兜售商品。但也有不少文化学者认为,流行文化虽有原罪,但也具有救赎的能力。

流行文化的种种符号当然是一种控制的形式,但是它在某种情况下,也可以成为一种抚慰和协商的资源。

到今天,文本衰落,这种符号体系会不会也将不复存在?

比如,我们会觉得今天的饭圈是有“铜臭味”的。

当文本弱化,商业力量和粉丝实践之间缺乏一个由意义符号所构成的缓冲地带,二者的勾连变得非常简单、直接和粗暴。

今天饭圈讲“用爱发电”,但是却把不付出金钱的追星称为“白嫖”。于是,流行文化的原罪被直接暴露在参与者面前——粉丝通过数据与商业逻辑对话。我们曾经珍视的审美符号,以及它所蕴含的精神力量会不会打折扣呢?

但换一个角度讲,“有流量没作品”这个批评也是有问题的。

首先,从文化形态上看,

这种拼贴、破碎的符号风格,带有后现代的特性。

有日本学者用“数据库消费(database consumption)”的概念来描述御宅文化,它同样可以概括今天的粉丝文化。从前,流行文化通常会勾连到个体背后的整个时代叙事,而现在更多的是一个数据库,一个非常复杂且连通的符号体系,它没有中心,只有网络化的碎片信息。

再者,我们可以退回到青年文化或者另类文化的基本逻辑来看待这个问题。

我们可以将现在的粉丝实践理解为媒介形态变迁的自然结果。

数据实践也好,社交媒体实践也好,粉丝文化依然是青年人对抗或解决自身问题的符号实践。只不过它的组织方式和审美特性都是全新的,我们也许不应该沿用文本中心主义的视角去看待它。

它是属于未来的,可能弱化了某些符号的力量,但也许正孕育着新的能量。

在合适的条件下,这种力量依然可以获得充足的道德性。

粉丝“出圈”?

公共参与的另一种可能

追星不单单是一种娱乐,也是另一种形式的网络参与。

首先,从比较宏观的角度,粉丝实践的公共意义体现在与共同体的关系上。

粉丝文化是年轻人参与公共话语一个非常巧妙的通道。