文:柏婉妆

本文经授权转载自“中国新闻周刊杂志”(id:china-newsweek)

一位家住北京市海淀区的同事做好了3天不出门的准备,囤了6桶泡面,两斤西红柿、三斤香蕉、两斤桃子、两斤荔枝……

网友@五花的妈 发微博说,同事小区里有位车主担心冰雹把车砸坏,在前后车窗玻璃、驾驶员车窗、天窗上分别“贴”上将近20厘米厚的泡沫,然后用细绳交叉捆绑固定。

这一天,是6月21日。

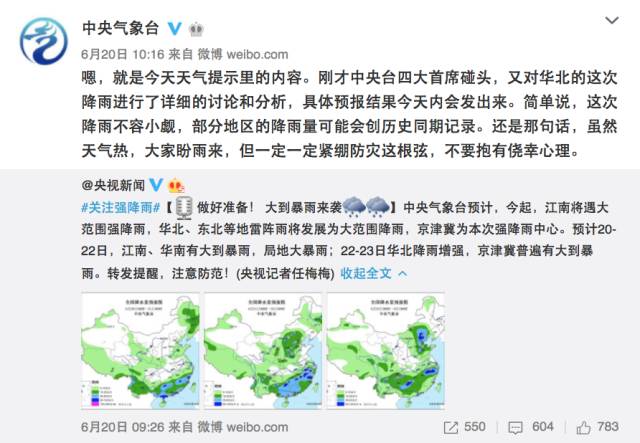

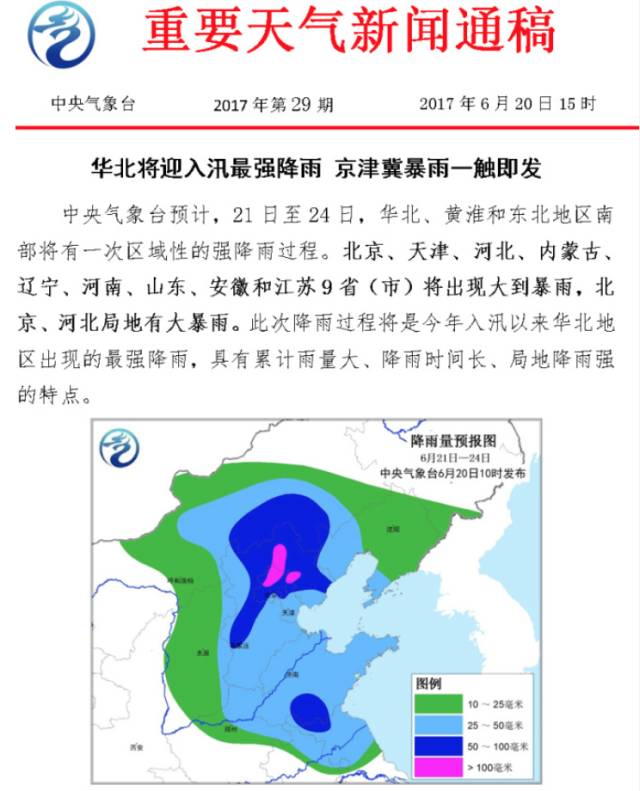

6月20日,中央气象台发布天气预报:京津冀等地将在未来3日迎来大到暴雨,

照预报的情势看,情况不容乐观,暴雨一触即发。

有的是在认真做防雨工作,比如提前网购2把应对暴雨的大号直柄雨伞;不少媒体总结了“暴雨中行车注意和技巧”;@首都网警给出了“史上最全”汛情预警信息和热线电话,其中还包括“井盖保修服务热线”。

当然,也有很多网友称想趁着大雨谋划一些“不可告人”的小秘密。有的网友开玩笑说原本计划约喜欢的人出去喝酒,接雨势在外留宿,顺势生扑……或是闲着没事,在家打孩子玩。

总之,这场所谓“六年来最大暴雨”激起了大部分帝都人民各自心中的小期待。

对暴雨,北京可是心有余悸。

北

京最早被暴雨搞得全城瘫痪的,应该是2004年7月10日的一场暴雨,北京几乎全城交通瘫痪,虽是周末,平均堵车时间超过5小时。雨水灌进了地铁站,阻塞

了地下通道,淹掉了地下商场,还让那天倒卖《十面埋伏》首映式门票的票贩子赔了血本。10多座立交桥下的积水超过两米,小汽车被没顶、公共汽车一半泡在水

里、交警在齐腰深的水里指挥交通……那场景,让人觉得恍然进入了科幻片中的世界末日。

虽

说是10多年来少有的高强度短时降水,可从100多年的北京日降水资料看,2004年的那场雨仍属于一般性的大暴雨过程。一小时内的降水强度约为

40~50毫米,此种情况在历史上常有发生,与北京城区一小时降水126.4毫米的极值(1959年7月31日,海淀五塔寺)相比,还相差甚远。

另

一次,则是让大家印象深刻的2012年“7·21”特大暴雨。这是一次货真价真的大暴雨,暴雨持续16小时,偌大的北京转眼变成“水城”,事后,气象部门

的描述是“61年一遇”强降雨。据北京气象局监测,北京主城区平均降雨量多达170毫米多,据北京官方公布数据,在这次特大暴雨中,全市共有37人死

亡,7人失踪,4.3万人紧急转移安置,12.4万人受灾。

这次提前预报的强降雨,会是这样吗?

北京市气象台从6月19日开始连续发布预报。6月19日的预报是这样的,“北京19、20日迎来今年入汛后最强降雨,市气象部门预警连升两级,目前全城处于暴雨橙色预警中。”

6月20日,中央气象台再次发布消息:京津冀地区将迎入汛以来最强降雨。

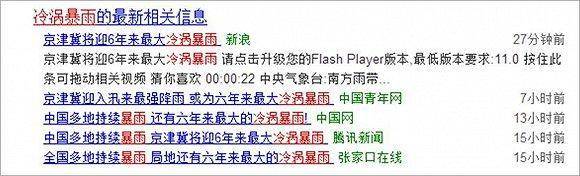

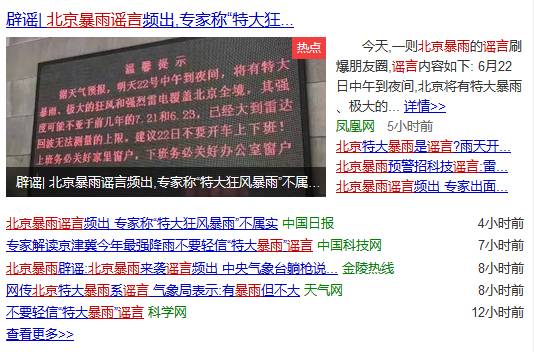

然而,在随后的网络和手机移动端的传播中,这次之前气象部门形容为“今年入汛以来最强降雨”,在不知不觉中升了格,演变为“六年最大冷涡暴雨”。

据《中国新闻周刊》追索,最早将此次暴雨与

7·21

联系起来的,是北京市气象局官方微博6月20日的一篇分析文章,文中指出,与2012年的“7·21”特大暴雨对比,两次强降雨过程共同点为:过程雨量大、降水持续时间长、影响范围广、社会关注度高。

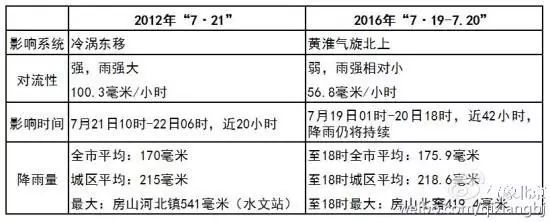

文章还将两次降雨的差异性做成了表格:

而“六年来最大冷涡暴雨”的

字样,最早出现

在6月21日午夜的一则央视新闻的字幕中。

之所以强调是出现在“字幕”中,是因为在这条消息的口播内容中,从头至尾,都没有“6年来最大”的信息。

随后,“六年来最大冷涡暴雨”迅速在微信公众号、微博和各个信息平台中传播开来。

根据公众号所属地域的不同,各微信公众号纷纷在新闻标题中加上“XX地”的字样,也有根据所属行业的不同,加上“保险”等职业特色的。

当然,为了吸引读者关注,几乎所有的标题制作中,都以让人产生“紧迫”“大事不好”的感觉为先。

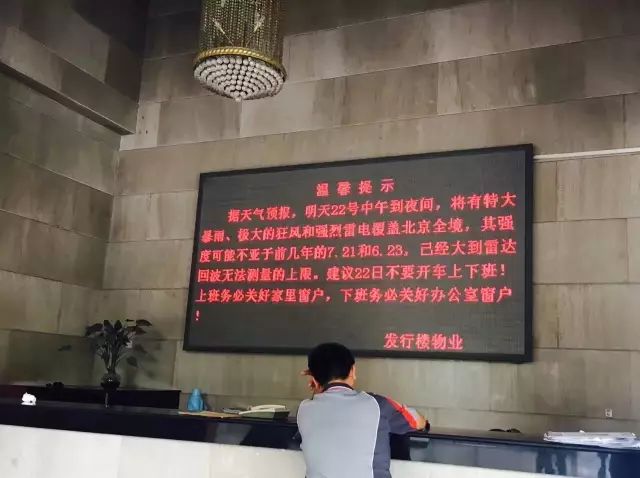

而一些带有官方色彩的新媒体平台的加入,使这种紧迫感和危机感变得更为真实可信了。

下面这些,估计每个人都读过一些……

从受众角度分析,当大家看到“六年来最大冷涡暴雨”时,由于对“冷涡”一词缺乏专业知识,多数人会自动将其忽略,再加上与721的联系,整条信息在脑海中的印象很容易变形成为:六年来最大暴雨。

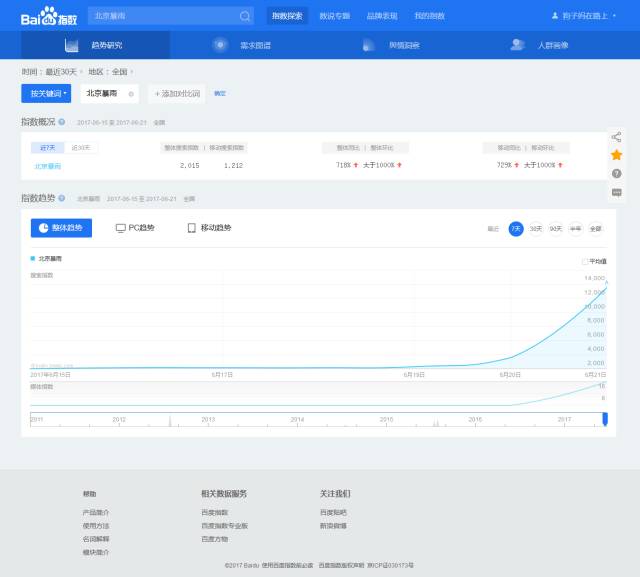

百度搜索指数也明显可见,这一轮传播在21日午夜后迅速升高。

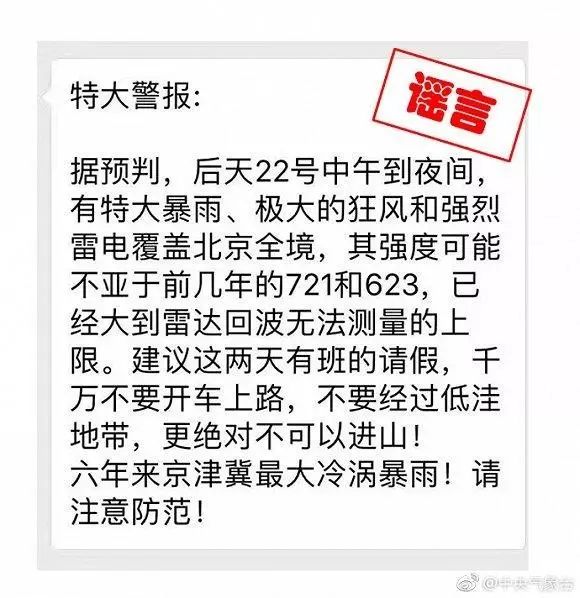

之后,那条最终被钉上“谣言”的消息出来了。

都说谣言止于智者,但如果从网络到你的工作单位都这样郑重提醒你,多数人都会选择“信其有”吧。

如果说,北京人已经普遍不记得2004年的水漫京城、2005年的暴雪围城,但“721”仅发生在四年之前,许多人的车被淹,亲友被困、甚至遇难,京城变水城的场景仍然历历在目,绝不可能再掉以轻心。

暴雨,成了北京人的心头之痛。

这一次,如果打好了应对“冷涡暴雨”的这一仗,可不就是一个报仇雪恨、一洗前耻的好机会吗?

为了能提前打好这一仗,北京市可谓做好了充足准备。6月19日,北京市防汛指挥部向各级防汛指挥部下发了《关于做好6月21日至24日强降雨应对工作的通知》及《关于做好水利工程洪水调度工作的通知》,市委书记蔡奇和代理市长陈吉宁分别做出了指示。

6月20日12时至13时,北京市水文总站连续发布三个洪水预警,这也是北京首次发布洪水预警。这3个洪水预警分别是:通惠河乐家花园的蓝色预警;清河羊坊闸的黄色预警;凉水河张家湾的黄色预警。

北京市防汛指挥部于21日17时30分启动Ⅲ级应急响应,根据要求,北京市旅游委启动旅游防讯应急响应,北京市房山区和门头沟区境内共58个景区(点)临时关闭,北京

住房部门开始强化在建工地,特别是涉河工地、基坑的防护监管,防止倒灌。

排水运营单位检查、巡查排水管线、泵站设施;河道和水库管理单位提前控制河道、水库水位。

北京公交地铁也开始提前部署各项防汛应急保障措施,据北京公交集团相关负责人称,全市862条常规公交线路的4000余名工作人员将全天候布控在线路途经的主要积水点周边,现场指挥疏导途经公交车辆。

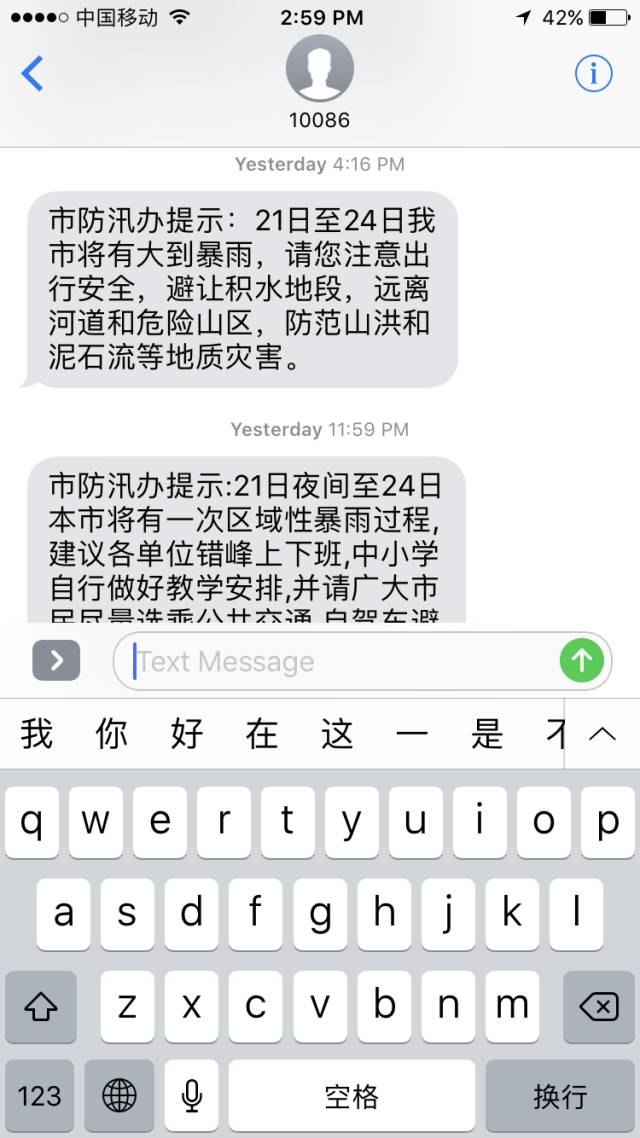

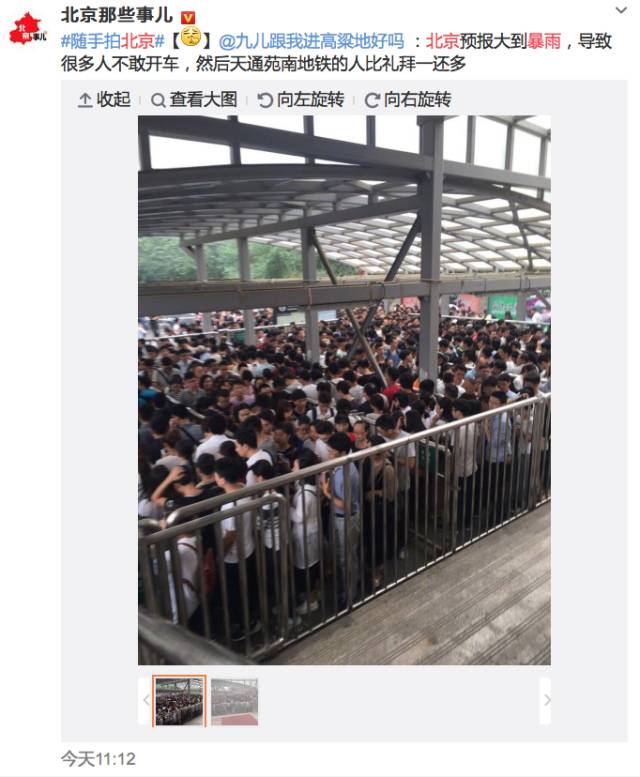

手机用户也收到了中国移动和中国联通的提示短信:市防汛办提示:21日夜间到24日本市将有一次区域性暴雨过程,建议各单位错峰上下班,中小学自行做好教学安排,并请广大市民尽量选乘公共交通,自驾车避开早晚高峰,注意安全。

还有看热闹不嫌事大的媒体,准备“8路视频,直击北京大雨”。

整个北京城,万事俱备,只待暴雨。

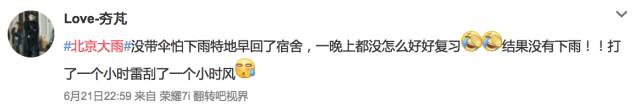

但北京人此时的心态,已发生了微妙的变化,从害怕、紧张,慢慢变成了有点盼着雨快点来,既然横竖躲不过,就让暴风雨来得更猛烈些吧!

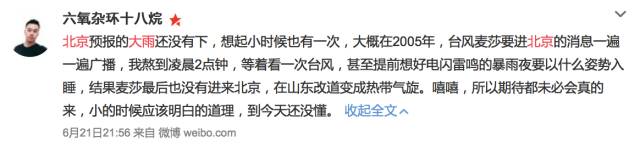

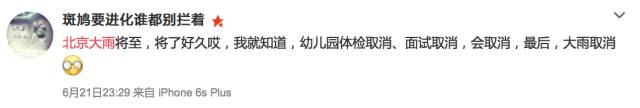

但也有几个清醒冷静的网友,直言这或许就是2005年台风“麦莎”来前的北京全程戒备、最后却未等到雨的闹剧翻版。

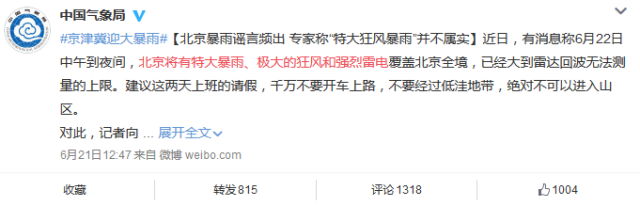

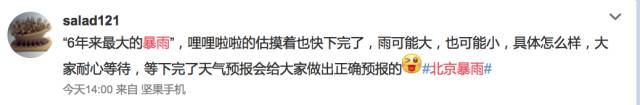

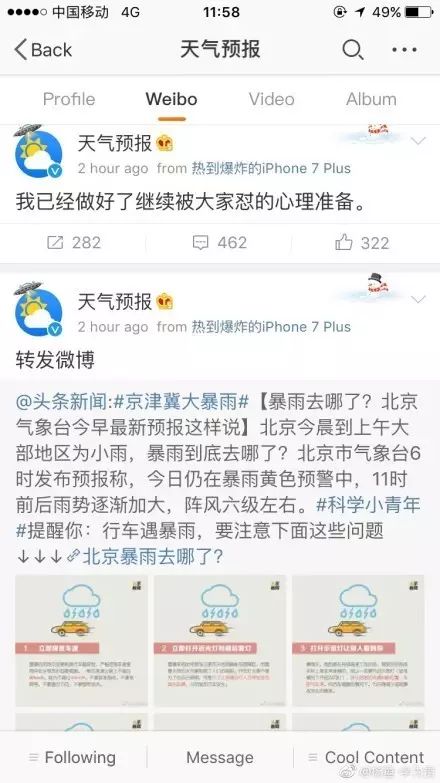

6月21日中午,中央气象台发布了第一条辟谣信息。

随后,各家媒体纷纷转发:这一次的大到暴雨,并不会超过721。

然而,令人费解的是,6月21日下午,北京市气象台又正式发布了暴雨黄色预警,再次强调21日后半夜至23日,本市将出现暴雨、局地大暴雨,短时雨强较大,小时降雨量可达50毫米以上,并伴有雷电、短时大风或冰雹,请注意防范。

各路信息夹杂,人们已经有些凌乱了。

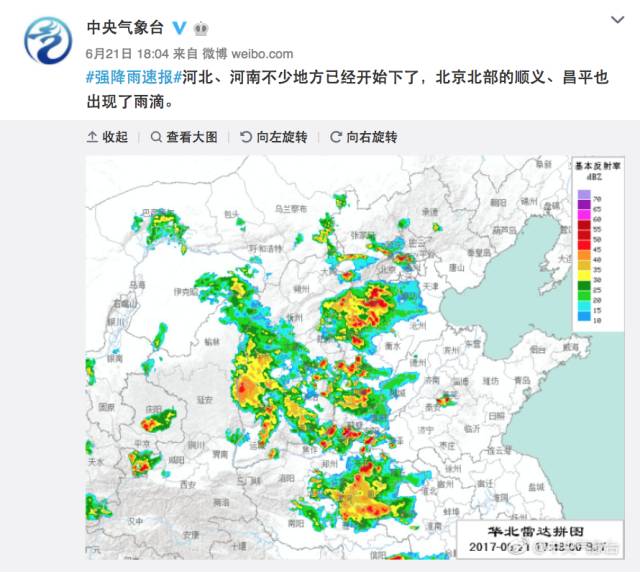

然而,雨,终于还是开始下了。

6月21日18时,北京北部的顺义、昌平出现了雨滴。

18时55分,海淀北部狂风暴雨。

然而,多数地区的市民左等右等,发现自己没被雨淋到、没被风吹到,也没被冰雹砸到。

根

据气象部门6月21日晚上通报的整体情况:6月21日12时至22时,北京延庆、怀柔、昌平、顺义、海淀、大兴和房山、通州以及城区等地出现雷阵雨,雨量

以小雨为主,海淀和昌平交界处、房山和大兴交界处等地出现中雨,局地大雨,最大降雨出现在大兴榆垡39.2毫米;中南部地区伴有6-7级瞬时大风;昌平小

汤山、海淀上地出现小冰雹;其他地区无降雨。

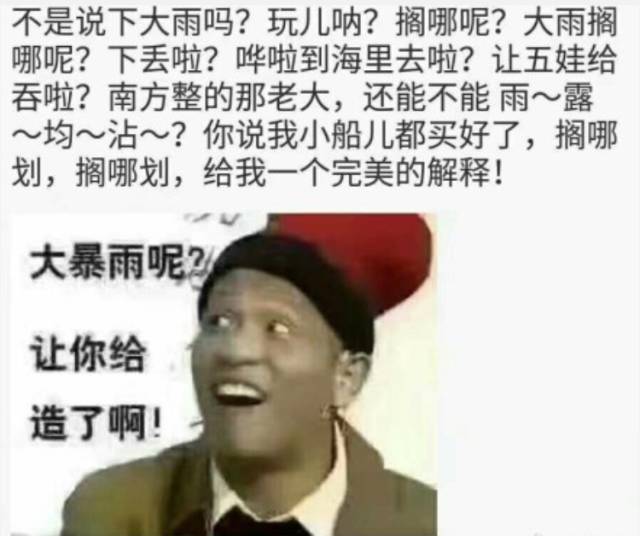

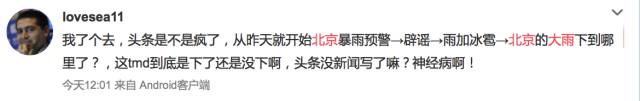

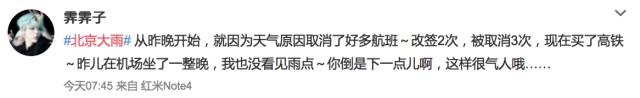

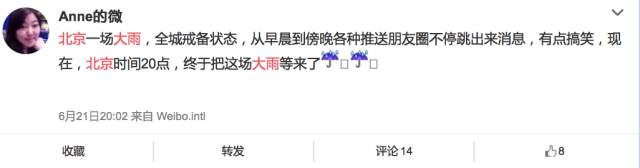

一边在辟谣,一边是预警,另一边的雨势又与公众预期形成反差,于是,一场暴雨的舆论传播开始从令人惊惧、做好准备,变成了调侃对象。

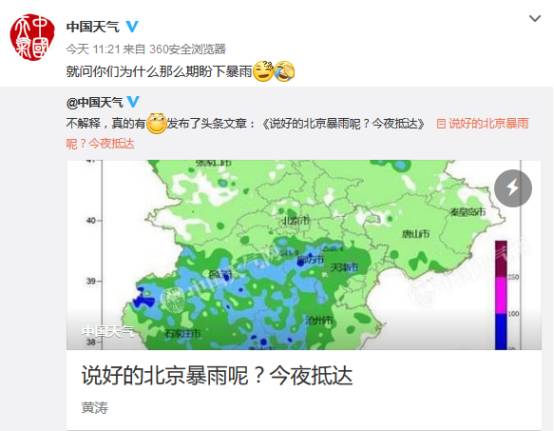

大家都快把气象部门问急了。@天气预报 回应说:我已做好了继续被大家怼的心理准备。

@中国气象 则表示极不理解:

最后,它干脆自己把这问题置顶了。

不就是下个雨吗?但北京要下场雨,要么是虚惊一场,要么不是水淹京城,这个世界到底怎么了?

严格来说,气象预报只是一个概率预测,而非大家通常理解的“准确”预测。也就是说,当天气预报说,会有一轮降水过程时,只是说出现这种天气现象的可能性很大,而不是100%一定会发生的意思。

在

天气预测领域,更愿意用“不确定性”来描述天气预测的结果。“天气气候预测不确定性的最基本原因是系统的混沌行为。混沌意味着,差异极小的两个初始场可以

发展成大相径庭的状态。天气预测中初始状态来自观测,总是会有某些误差,哪怕是很小的误差。”中国科学院大气物理研究所研究员周家斌曾如此解释。

中

国工程院院士李泽椿也曾解释说:“我们对大气运动中的规律尚未全然知晓,设计的任何方程只能求近似值。初始的观测数据除了不完全准确外,还有不完整的问

题,例如青藏高原的观测资料很少。”李泽椿还解释说,将数值预报计算网格缩小一半,即对更小尺度进行运算,计算量将增加约16倍。但在运算中,一些信息依

然难以充分表达。大气运动的物理过程细节不能很好表现,必须依靠预报员再次订正。所以说数值预报并不是万能的。

天气预报闹乌龙的事情也不少见。

2015年1月,一场被预报为“史上最强暴风雪”的天气过程在美国东北部持续两天后就停歇了。这场暴风雪下得平淡无奇,与7000多个航班取消、7个州宣布进入紧急状态、纽约等城市封城的大动作形成了鲜明反差。

闹

出这么大的“乌龙”后,美国一位知名气象专家因为内疚,还在自己的社交网站上“向政策决定者和公众致以最深切的歉意”;

而纽约市市长比尔·德布拉西奥等官员则纷纷为“反应过度”辩护:“为了公众安全,我们做了最好的准备。”因为此次暴风雪中交通事故数量和死亡人数均少于此

前类似事件,而且城市也更快地恢复正常,美国国家气象局局长路易斯·乌切利尼也认为“做好最坏打算是正确的决定”。

同时,每个人对于预报准确率的认识也不一样。所谓“东边日出西边雨”,即便仅隔一条道路,天气情况也可能各不相同。

以海淀马连洼地区为例。21日下午,次马连洼地区大风大雨外加小冰雹,但是往南的肖家河桥就成了分水岭几乎无雨,而再往南一点的西苑刚有凉风吹。

刚好在马连洼地区的市民便会有深刻的体会,而其余地区的居民可能仅仅认为“又是在瞎报”。

有时,预报的不准确和人们的心理预期值以及选择性记忆有关。

就像被问及什么时候最容易下雨时,大家的答案往往是“刚洗完车的时候”“没带雨伞的时候”之类的调侃。

对

气象预报术语的认识不同也是一个重要的原因。譬如对暴雨的定义,气象学的规定是24小时降雨量为50毫米或以上的强降雨,而公众往往认为是“下得猛烈”的

雨。这也提醒天气预报工作人员,在发布天气预报时,要尽量考虑到公众并非专业人员,并不理解每个专业术语的真实含义,类似“冷涡”这样的不易为公众所理解

的词语,理应在发布时“屏蔽”掉,或者,在发布的同时做好详尽解释,以免产生理解的偏差。

也有人认为,未雨绸缪总比毫无准备要好。但是,当每一次天气预报都带有“狼来了”的效应,大众对天气预报的信任度将会受损,而这种损失将以何种面目出现,还尚未可知。

每次暴雨将至,龙应台的一段话就被广为流传:“如果闭着眼睛让天方夜谭的神毯带你飞到一个陌生的国度”,睁开眼后,你将如何分辨这是个发达国家,还是个所谓的发展中国家?她提到的一个办法是“最好来一场倾盆大雨,足足下它三小时。”

“如

果你撑着伞溜达了一阵,发觉裤脚虽湿却不肮脏,交通虽慢却不堵塞,街道虽滑却不积水”,这大概就是个先进国家。而“如果一场大雨使你全身泥泞,汽车轮子陷

在路坑里,积水盈尺,店家的茶壶头梳漂到街心来,小孩在十字路口用锅子捞鱼”―――这大概就是个发展中国家。因为,“它或许有钱建造高楼大厦,却还没有心

力去发展下水道;高楼大厦看得见,下水道看不见。你要等一场大雨才看出真面目来。”

其实,一个城市抵御自然灾害的能力,不是看临时准备,而是看平时积累:房屋是不是足够坚固、各种设施的防灾指标是不是都严格执行、医药食品等的储备是否够用。平时把事情做到位了,就不会产生心理波动和紧张感。

夏天有雨,冬天有雪,春天有大风、沙尘暴,还有干旱、洪涝、人为破坏……需要抵御的灾害数不胜数,我们不能总是头疼医头、脚疼医脚,那恐怕真是防不胜防,忙不过来。

近期好文荐读:

京外大学生媒体实习记:租房是一种必经的“磨难”

毛坦厂中学万人送考 | "亚洲最大高考工厂"4天3夜全记录

2017毕业季 | 扎克伯格、李开复、奥普拉……这些大咖在毕业典礼上说了什么?