正文

布尼亚病毒是成员组成最多的古老的RNA病毒群之一,包括至少350个成员。其中有一些布尼亚病毒对人类健康具有重要威胁。然而,人类对于这类病毒知之甚少,其受体、侵入机制、病毒表面糖蛋白互作方式等等问题至今都没有确定的答案。中国科学院微生物研究所高福院士团队与中国科学院遗传与发育生物学研究所高峰博士首次解析了两种布尼亚病毒囊膜蛋白Gn的结构以及其中一种重要病原新布尼亚病毒(又称发热伴血小板减少综合征病毒,Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome Visus, SFTSV)的Gn与中和抗体的复合物结构,为疫苗与抗病毒药物的研发提供了重要的理论依据。

根据国际病毒命名委员会

(

ICTV

)的最新报告,原来的布尼亚病毒科升级为布尼亚病毒目,包含

9

个科。除已有的汉坦病毒属

(

Hantavirus

)

、内罗病毒属

(

Nairovirus

)

和番茄斑萎病毒属

(

Tospovirus

)

直接升级为相应的科之外,原来的正布尼亚病毒属与新定义的草本病毒属一起组成新的病毒科

Peribunyaviridae

,白蛉属(

Phlebovirus

)与新增的

Phasivirus

、

Goukovirus

及

Tenuivirus

一起组成

Phenuiviridae

病毒科,同时还增加了

Feraviridae

、

Fimoviridae

、

Jonviridae

和

Phasmaviridae

四个科。本研究中涉及的新布尼亚病毒和裂谷热病毒(

Rift Valley fever virus, RVFV

)均属于白蛉属。

2007

年起,我国河南、安徽、山东等地相继出现蜱虫咬人致死事件,其元凶就是新布尼亚病毒。该病毒由我国科学家于

2010

年分离得到,目前在日本、韩国等地也有感染病例报道。裂谷热病毒引发的裂谷热是一种经蚊虫媒介或接触传播的人畜共患病。裂谷热病毒感染可导致反刍动物流产,感染病人通常出现发热、头痛、出血、休克等症状,严重者甚至死亡。

2016

年我国出现

1

例裂谷热病毒感染输入病例。目前,仍没有针对这两种病毒的人用疫苗和有效药物。

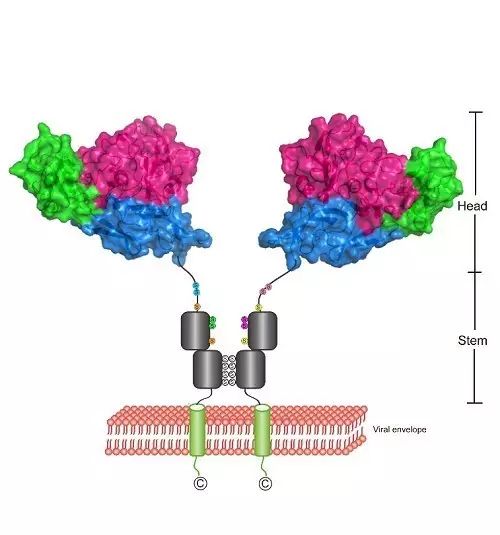

布尼亚病毒是一种具有囊膜的单链

RNA

病毒,具有三个

RNA

片段(

S

,

M

和

L

)。其中

M

基因编码囊膜蛋白

Gn

和

Gc

,在病毒侵入宿主细胞的过程中起重要作用。前人的研究推测

Gn

在病毒侵入宿主细胞过程中有可能起识别受体的作用。研究团队首次解析了裂谷热病毒和新布尼亚病毒囊膜蛋白

Gn

的头部区结构,发现这两种

Gn

的头部区的整体结构十分相似,均由三个亚结构域组成,但是亚结构域存在差异。对于

SFTSV Gn

全长蛋白的研究发现该蛋白同时存在单体和二聚体两种形式。质谱分析和突变实验结果显示靠近

C

末端的

4

个半胱氨酸是形成二硫键的关键位点,这

4

个半胱氨酸在

5

个布尼亚病毒属(按照

ICTV

最新分类分别为

Hantaviridae, Nairoviridae, Tospoviridae

病毒科和

Phenuiviridae

科白蛉属以及

Peribunyaviridae

科正布尼亚病毒属)的成员间非常保守,由此提出布尼亚病毒囊膜蛋白

Gn

在病毒表面以二聚体形式存在的模型(图

1

)。

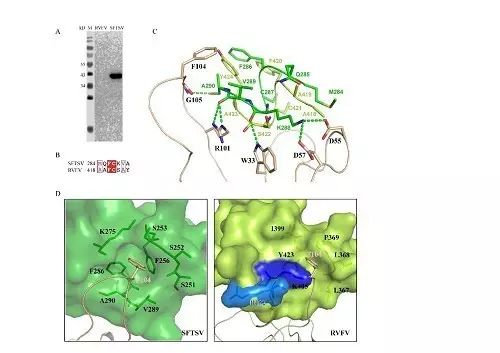

研究人员进一步解析了

SFTSV Gn

与中和抗体

MAb 4-5

的复合物结构,发现

Gn

的

domainIII

的

α6

螺旋是中和抗体

MAb 4-5

识别的关键表位(图

2

)。序列分析结果显示该表位在白蛉属的其他布尼亚病毒中并不保守,解释了该中和抗体特异性结合

SFTSV Gn

,不结合

RVFVGn

的原因。

SFTSV Gn

与抗体的复合物结构阐明了两者的作用模式,为疫苗及抗病毒药物的设计、抗体改造提供了理论依据。

相关研究结果在《美国科学院院报》(

Proceedings of the National Academy of Sciences of the UnitedStates of America, PNAS

)上在线发表。该项研究得到了科技部重大专项、中国科学院前沿科学重点研究项目、国家自然科学基金、中国科学院青年创新促进会等项目的资助。

文章链接:

http://www.pnas.org/content/early/2017/08/16/1705176114.full

图1. 白蛉属布尼亚病毒囊膜蛋白Gn在病毒表面锚定方式模式图

图2. 中和抗体Mab 4-5特异性识别SFTSVGn的分子基础