孙家岗遗址位于洞庭湖平原西北部,现行政区划属湖南省常德市澧县城头山镇大杨村。遗址位于一处比周围高出约1至2米的岗地上,总面积约22.9万余平方米。1991年湖南省文物考古研究所曾在该遗址东南部发掘清理33座长方形土坑墓,出土一批陶器和透雕龙、凤玉佩等26件玉器。2015年,湖南省文物考古研究所对该遗址进行系统钻探,确认墓地位于遗址所在岗地东部,环壕之外,遂后于2016年至2018年,连续对该遗址墓地进行发掘,截至2018年12月底,共揭露清理后石家河文化时期墓葬166座。其中1座为瓮棺葬,余皆为长方形竖穴土坑墓。以下对孙家岗遗址墓地的情况做一概括性介绍。

一、 墓地位置与墓葬分布

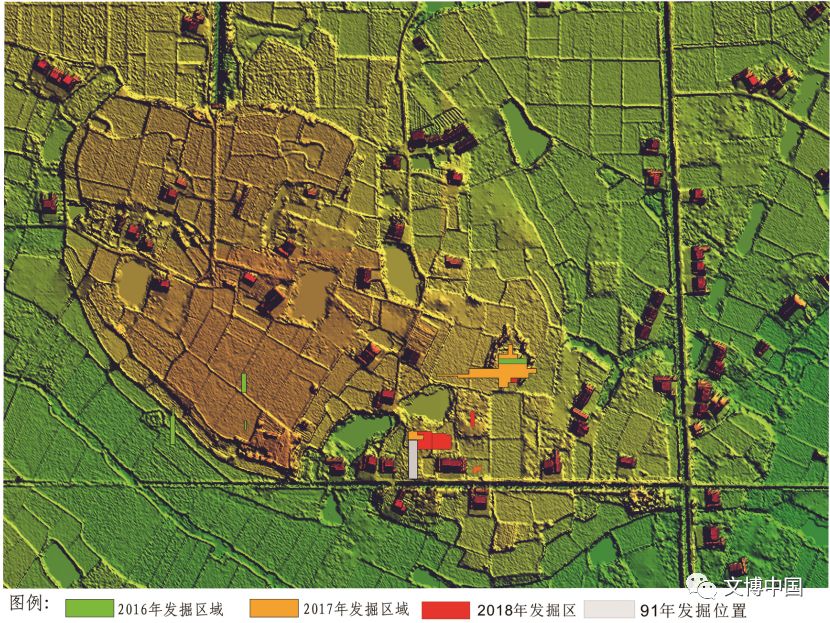

孙家岗遗址所在岗地现地表高程可分为两阶,东部约四分之一区域现地表比西部相对高度低0.6米左右。根据2015年系统钻探结果,岗地西部地势相对较高的四分之三区域为遗址区,外有环壕围绕。墓地则位于岗地东部,遗址区东部环壕之外。2017年从墓葬区向西布设探沟,对遗址区东部环壕进行解剖,再次验证确认了墓地在整个遗址中的位置(图1)。

▲

图1 孙家岗遗址地貌与发掘位置

墓葬的分布有较强的规律性。包括1991年发掘清理的33座土坑墓在内,截至2018年12月底,孙家岗遗址墓地已揭示清理后石家河文化时期墓葬199座,除部分因后来人类活动扰乱损毁而看不出墓圹原来形状与位置,及1座瓮棺葬外,皆为西南-东北向的长方形竖穴土坑墓。根据玉饰品出土位置判断,其头向为西南,普遍在240-246度间,具有较强的一致性。

▲

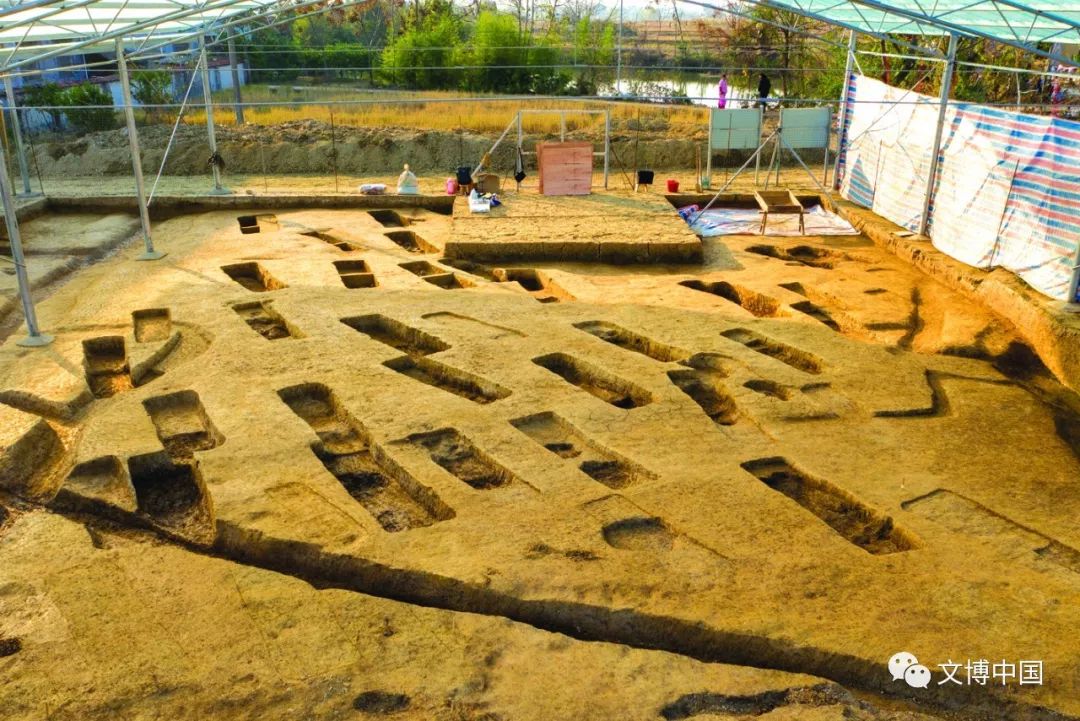

图2 2017年发掘北墓区局部

土坑墓按西北-东南向排布成列,墓列间有交叉现象,并在局部多见打破关系。数个墓列一起构成一个墓群,不同墓群中墓葬数量不等。依目前揭示出的情况看,整个墓地可分为南北两个墓区,北墓区已完全揭露,可分为东西两个墓群。南墓区目前尚在发掘中,结合91年发掘情况,也可分为南北两个墓群。即目前已揭示出的墓葬,至少分属4个墓群。所以整个墓地的结构可由大至小分为墓地、墓区、墓群、墓列和单体墓葬五级(图2-3)。

▲

图3 2018年发掘南墓区局部

二、 土坑墓

所有土坑墓皆直接开口于耕土层或近现代扰乱堆积之下,打破生土。墓圹长度大多在2.1米至2.5米间(见有4座长度仅1.3-1.6米,推测是儿童墓),墓圹宽度则普遍在0.6-0.8米左右。残深大多仅有十几公分,普遍不超过30厘米。在保存情况相对较好的土坑墓中,墓圹中部填土的土色普遍与墓圹四围存在差异,推测是葬具腐朽,墓圹中部填土向下垮塌所致。部分墓葬填土中,还可以辨认出葬具朽蚀后的痕迹,可以判断当时已普遍使用了某种葬具。但所有墓葬人骨都已朽腐不见痕迹(图4-6)。

▲

图4 M149(打破M150)及

其随葬器物分布状态

▲

图5 M170及其随葬器物分布状态

▲

图6 M165平剖面所见葬具痕迹

随葬品见陶器和玉器两类。

陶器已出土400余件。以广肩斜腹平底的带领罐为主,占陶器数量的七成以上。其它器类还见有盆、圈足盘、平底钵、高柄杯、斜腹杯、壶、豆、鬶、和器盖等,另外鼎和纺轮各见2件。普遍为泥质陶,陶色有红、橙红、红褐、灰、黑等。杯盘类器多为细腻精致的磨光黑陶,罐、盆类器多饰绳纹或蓝纹,并见少量方格纹,其它器类则基本素面。每一个土坑墓中,随葬罐类器数量不一,多者可达10件,但其他器类一般仅1-2件(图7-11)。

▲

图7 陶带领广肩罐(M69:3)

▲

图8 陶圈足盘(M49:5)

▲

图9 陶壶(M67:2)

▲

图10 陶豆(M135:4)

▲

图11 陶鬶(M122:1)

玉器已出土104件。但绝大多数为玉器残粒,器形不辨,完整或较完整可辨器形者21件。除2件玉蝉和1颗玉珠呈黄色,有一定透明度,质地独特外,其他玉器据测定多为透闪石,因长期埋葬而白化,灰白色不透明,常见黄沁。整体形状多呈片状,少量柱状,初步观察有片切割、线割、圆雕、减地、阴刻、缕孔等琢玉工艺。器形与纹饰见有虎、蛙、蝉、鹰、龟等动物形象,见1例獠牙神面纹牌饰,另外还有笄、坠、凿、环和冠状器等(图12-18)。

▲

图12 笄(M64:1)

▲

图12 笄(M64:1)

▲

图13 鹰首笄(M136:7)

▲

图13 鹰首笄(M136:7)

▲

图14 玉蝉(M85:1 )

▲

图15 玉环(M120:10)

▲

图15 玉环(M120:10)

▲

图16 侧视玉

虎首(M87:6)

▲

图17 冠状器(M141:7)

▲

图18 獠牙神面牌饰(M49:1)

三、 瓮棺墓

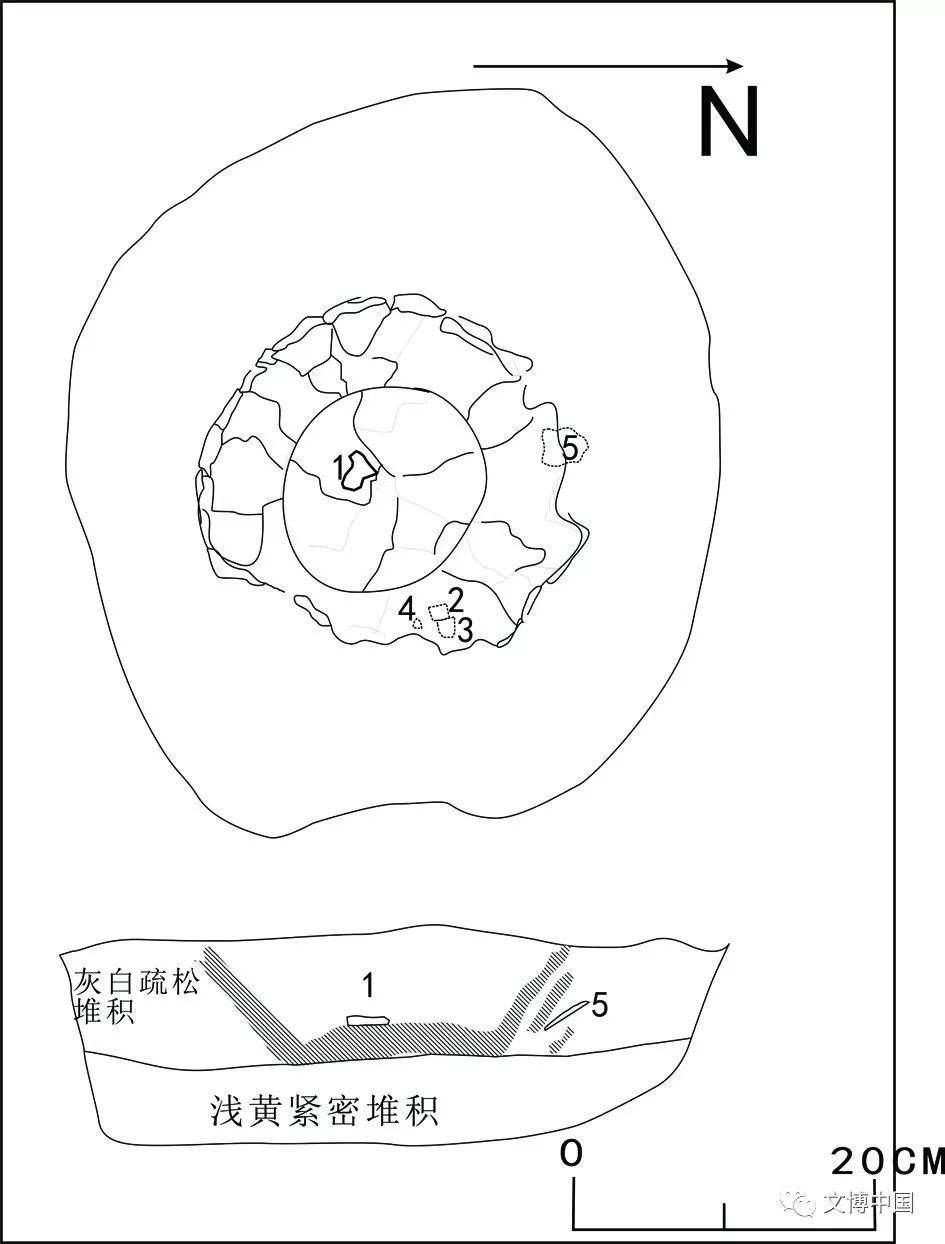

瓮棺墓仅见1座,编号M71。位于北墓区东西两墓群中间,周围超过5米范围内再无其他墓葬,唯一座瓮棺墓孤立分布。该瓮棺直接开口于耕土层下,打破深褐色生土。瓮棺上部被后期人类活动扰乱损毁,仅余底部。平底,夹沙红褐陶,位于一残径48厘米的圆形坑中,坑残深18厘米。在瓮棺之下,圆坑底部生土之上,还见有近8厘米厚的纯净浅黄色堆积,致密、坚硬,似经夯打,应为下葬之前人为有意垫筑。瓮内底部见1鹰翅部残件。瓮棺外,圆形墓坑内为较疏松的灰白色堆积,其中包含有一些陶瓮腹部残片,其间见有1玉蛙、2虎首和1玉器残粒,计4件玉器,与瓮腹部残片混杂于一起(图19-21)。

▲

图19 M71平剖面线图

(1、4玉器残件,2、3玉虎首,5玉蛙)

▲

图20 玉虎首(M71:2)

▲

图20 玉虎首(M71:2)

▲

图21 玉蛙(M71:5)

▲

图21 玉蛙(M71:5)

四、主要收获与认识

孙家岗遗址墓地多年度连续性考古发掘,新发掘清理后石家河文化时期墓葬166座,揭示出该墓地的结构布局情况,同时获得一大批陶器与玉器。

首先,关于墓地布局。孙家岗遗址墓地的结构由大至小可分为墓地、墓区、墓群、墓列和单体墓葬五级,其背后折射出的,或就是当时聚落内部的社群组织状况。而唯一的瓮棺墓位于北墓区东西两个墓群之间,独立于土坑墓所构成的墓群与墓列存在。其独特的位置与葬式,并随葬多件完整玉器,都说明该墓墓主有着特殊的身份。不管墓列、墓群代表着什么样的社群组织,这个瓮棺葬说明当时的社群内有身份独立于一般社群组织、而又享有一定特殊社会地位的角色存在。

其次,墓地出土陶器中,占陶器数量七成以上的带领广肩罐和浅盘高柄豆等器类的器形特征与汉东肖家屋脊石家河文化晚期遗存以及鄂西茶店子、石板巷子等遗址同类器物类同。而出土玉器器形、器类、纹样与琢玉工艺皆可与汉东石家河遗址群出土后石家河文化玉器相比较。所以可以判断这批墓葬的时代已进入后石家河文化时期。这是在洞庭湖地区首次成规模的发掘到后石家河文化时期的墓葬,填补了区域后石家河文化时期的空白,为我们研究洞庭湖区后石家河文化时期考古学文化面貌,探讨长江中游地区文明进程与湖湘地区的华夏化过程提供了一批基础材料。

(赵亚锋)