作者:厚宇德 王 盼 (河北大学宋史研究中心暨历史学院)

玻恩(Max Born) 是哥廷根物理学派的领袖、1954年诺贝尔物理学奖获得者之一 , 他在量子力学、晶格动力学等领域都做出过卓越贡献. 玻恩为20世纪的物理界培养并影响了一大批优秀人才 , 其中包括几位后来大有作为的著名中国物理学家. 2012年是玻恩诞辰130周年 , 谨以此文作为对这位大师的纪念.

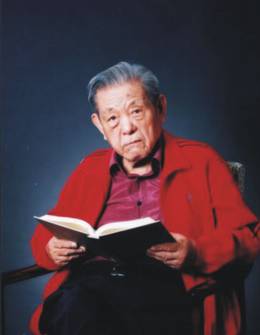

图1 马克斯·玻恩(1882—1970)

据目前所知 , 中国物理界第一个直接受到玻恩较大影响的物理学子是王福山. 1929年4月 , 王福山到达哥廷根 , 先 在这里选修物理实验课. 一年后他因病休学. 1932年复学后, 他选修了玻恩的原子物理和电磁学两门课. 原子物理课给他留下最深刻印象的是每周一小时的习题课 , 王福山 说:“在这门课每周一小时的习题课上 , 玻恩要大家共同来解决一个问题 , 就是如何来计算晶体点阵中的一个原子所受到的周围原子的力. 课上由同学自己提出解决办法 , 先从某一原子最邻近的原子给它的力开始 , 而后逐步向外推开出去. 玻恩本来是研究晶体点阵力学的 , 所以这是他的老本行. 学生在课堂上你一句我一句地出点子 , 讲得对的 , 他肯定下来 , 并写在黑板上 , 不对的 , 他诱导. 每节课总是前进一步 , 下节课就从此开始. 有一次玻恩进习题课教室时 , 带来了一位女士 , 我们一看 , 这正是在数学学院里几年不见的女助教. 玻恩介绍说 , ‘她去了美国 , 现在是迈耶夫人(即1963年与维格纳和延森分享诺贝尔物理学奖的玛丽·戈佩特·迈耶) , 她对习题课上的问题很有研究 , 故请她来参加. ‘ 课上她确实也提出了如何解决问题的独特方法. 这种形式的习题课 , 等于在教学生如何做研究工作 , 所以对学生启发很大. “ 王福山认为玻恩的电磁学课对他的影响超过了原子物理学课:“我得益更多的是接下来听玻恩的电磁学课. 这课听的人也很多 , 至少有一百 几十个.

图2 王福山(1907—1993)

1932年11月上课不久 , 亚伯拉罕·贝克尔(Abra ham Becker)的《 电学理论》一书出版 , 玻恩在课上说 , 他讲课内容将同此书完全一样 , 因为他与贝克尔是同一个老师. 这门课每周布置习题 , 由助教批改 , 但玻恩要抽查一遍. 选择每一道题目都解得好的同学 , 由他在下一次习题课上到黑板上去做示范演算 , 算完后大家可对此提出不同意见 , 进行讨论. 有些题目可以有几种解法 , 出题时往往提出需用多少种方法做的要求 , 或者指明要用某一种方法做. 凡是上黑板做的题目 , 课后必须另抄一份交去存档. ……玻恩在一次习题课上当众高兴地说 , 他对这学期上电学课 , 因学生学习的认真为前所未有 , 表示十分满意. 这对我们学生鼓舞很大 , 以后学习就更加认真卖力. 学期开始时 , 玻恩在课上就做习题事项提出说:‘习题本不一定要每人交一本. 可以二人 , 甚至三人合交一本. 习题可以经过二、三人互相讨论解决 , 同样会使大家得到益处. 但切不可抄袭人家. ‘ 就我所知 , 学生会遵守他的嘱咐. 我虽独自一人 , 但在实在找不到窍门的情况下 , 也去和同学一起讨论 , 从中得到启发 , 加深对课程内容的理解. “王福山很期待在玻恩的指导下完成学业 , 但纳粹上台后 , 作为犹太人的玻恩处境艰难 , 因此他准备离开德国 , 这让王福山难过. 玻恩离开前为王福山做出了较妥当的安排. 对此王福山回忆说:玻恩的离开“使我不知如何办是好 , 因为我原想以后跟他做研究工作. 后来在他助教的指点下 , 我到玻恩家里去说明原由 , 他考虑后当即写了介绍信给我 , 要我到莱比锡去找海森伯. “王福山在海森伯指导下于1940年获得博士学位后回国. 他于1940—1946年在上海光华大学执教 , 1946—1952年在同济大学任教授、物理系主任 , 1952—1980年任复旦大学教授、物理系主任 , 1980—1993年任复旦大学物理系教授. 1993年12月10日王福山在上海逝世.

王福山不是玻恩的入门弟子. 也未见玻恩在著述中提到他. 但是王福山是中国物理学界对玻恩哥廷根物理学派的教学与科研氛围有较深刻直接观感的唯一中国物理学家. 这时的玻恩学派已经度过了1925—1926年创立量子力学的学术巅峰期和濒临政治迫害而解体的特殊时期. 王福山关于玻恩的教学情况的回忆十分珍贵难得. 玻恩对于自己的教学工作少有提及 , 更缺乏细节的记述. 玻恩的其他弟子 , 如王福山提到的迈耶夫人 , 虽然赞扬玻恩授课、讲座很精彩 , 但是也没有详尽的说明. 王福山关于玻恩在课堂上教学方式方法的回忆以及由此体现出的大师风范 , 是研究玻恩学派教书育人方法的重要文献资料.

1933年 , 玻恩离开德国 , 1937年才在英国的爱丁堡大学获得长期稳定的教授职位. 玻恩在爱丁堡大学工作直到1953年退休 , 在此期间 , 他为中国物理界培养出了三名优秀的年轻博士 , 即彭桓武、程开甲和杨立铭. 另外 , 他与才华横溢的黄昆合作 , 撰写了晶格动力学领域最权威的学术专著. 这几位年轻人都给玻恩留下了上佳的深刻印象 , 他曾说:“在我的学生中 , 有4个很有天赋的中国人. 我与其中之一、现在在北京做教授的黄昆写了一本关于晶体动力学的新书 , 这本书里系统地应用了量子力学. “事实上更准确地说 , 黄昆是玻恩的合作者而不是学生. 这一点玻恩自己也是承认的 , 这在下文中将提到.

1944 年 7 月 15日 , 玻恩在致爱因斯坦的信中说:“我和我杰出的中国学生彭 , 在一起尝试改进量子场论 , 我相信我们的途径是正确的. “1944年10月10日 , 玻恩在写给爱因斯坦的信中说:我现在“主要工作是改进场理论的量子化. ……我相信我们(即我的中国合作者彭与我) 对它已经有了很大的改进 , 而且相当肯定地说 , 我们能够摒弃理论中所有令人不满意的东西(如发散积分等等). 我确信它至少像任何值得尊敬的经典理论一样漂亮. “从玻恩给爱因斯坦的这两封信中提到的情况可以看出 , 玻恩对于他和彭桓武一起合作的工作是寄予很大期望并充满信心的.

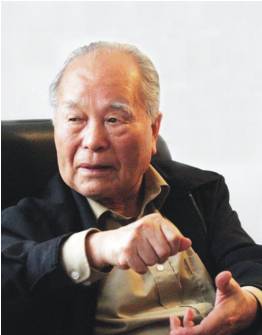

图3 彭桓武(1915—2007)

彭桓武1938年到爱丁堡大学 , 1940年和1945年分别获得爱丁堡大学哲学博士与科学博士学位. 他于1947年回国 , 先后在云南大学、清华大学和北京大学任教 , 并主持中国科学院原子能研究所理论物理研究 , 领导了我国核反应堆和核武器的理论设计. 他曾获得国家自然科学奖一等奖、国家科技进步特等奖、何梁何利基金科学与技术成就奖 , 1948年当选为爱尔兰皇家科学院院士 , 1955年当选为中国科学院学部委员(院士) , 是两弹一星元勋.

玻恩与彭桓武不仅一起合作开展研究工作 , 而且彼此之间相互交往甚密 , 可以谈论任何问题. 1941年 , 彭桓武先生离开爱丁堡大学和玻恩去都柏林薛定谔处工作时 , 玻恩曾对彭桓武说 , “薛定谔没有学生”. 彭桓武先生回忆说:“待我到都柏林后才逐渐理解其中道理. 原来薛定谔深沉严密 , 对一个问题没想清楚前不向别人说 , 想清楚后再讲又是那样清楚 , 无从激发学生的创造性. “密切的交往使彭桓武先生对于玻恩有深刻的了解 , 他曾指出:作为一流的理论物理大师 , “玻恩本人很懂实验 , 自己家中备有车床 , 他博士论文的演示仪器便是自己设计并加工的. 我读莫特著的《 原子碰撞理论》一书时 , 曾问他用波动力学计算原子的散射时 , 为何不考虑入射波与散射波的交叉项. 他以光学实验为例 , 指出在散射光测量处 , 入射光因受光阑的限制不会到达那里 , 所以交叉项实际等于零. 这使我认识到物理中理论与实验的关系 , 如此密切又如此实际. “

玻恩对于彭桓武的言传身教很多都给彭桓武先生留下了很深的印象 , 到了晚年他还能回忆起其中的具体细节:“当我第二次与玻恩在一起时 , 我已知他与爱因斯坦经常通信 , 讨论科学问题. 我问玻恩为什么爱因斯坦那么执着地研究统一场论. 他的回答和就此进一步的讨论使我发现:一个理论物理学家的学术思想不免与其哲学背景(比如一元论) 有关;玻恩也坦率地承认这点. “

在《 玻恩-爱因斯坦通信集》中 , 爱因斯坦与玻恩之间还有一次曾提到的一位中国学生 , 指的也是彭桓武. 1947年3月3日在致玻恩的信中 , 爱因斯坦说:“最后 , 我非常欣赏你对于你中国门徒归途的担心和关照. 幸运的是他不需要我的介入就已经得以愉快地悄然离开了你. “

在编辑《 玻恩-爱因斯坦通信集》一书的时候 , 玻恩已经回忆不起来爱因斯坦信里提到的这件事的具体所指:“我现在记不得关于我中国门徒回国的事情. 我有几个极具天赋的中国合作者 , (爱因斯坦信中所说)可能是指他们为了避免不断增加的战争威胁不途经德国和俄国 , 而取道美国回国. “彭桓武1947年回国. 因此这里他们所说的玻恩的门徒应该是指彭桓武.

玻恩在自传中 , 对于彭桓武有很长篇幅的描述 , 通过这些描述我们可以看出 , 当年年轻的彭桓武如何通过自己的出色工作和自信赢得了物理大师玻恩的喜爱:“我的第一个中国学生叫彭 , 他是一个健壮的小个子. 他有很出色的天赋;他发表了多篇论文获得了博士学位. 我记得一次他犯了一个理论错误 , 当他发现了错误的时候他很沮丧 , 决定放弃科学研究而去为中国人撰写包含所有西方重要发现和技术方法的科学大百科全书. 当我说在我看起来这对于一个人而言是一项太大的工作时 , 他回答说 , 一个中国人能够做好十个欧洲人的工作. ……他被任命为爱尔兰的都柏林的薛定谔高级研究所的一位教授. 是此前担任此教职后到苏黎世任职的海特勒的继任者 , 我想彭是第一个在欧洲获得教授职位的中国人. 几年以后 , 他决定返回中国. 在离开之前他来看望我们 , 并陪我们一路到苏格兰高地的乌拉普尔去度假. 他在很热的时候离开伦敦 , 但是他没带雨衣 , 当时苏格兰西海岸正下着大雨 , 我们只好送他一些干衣服和雨衣. 我们在一起度过了很美好的几天 , 带他领略了苏格兰的一些景色 , 然后他离开了. 我们再也没有见到他 , 他也从没给我写过信. 但是我通过与其他中国朋友通信来了解他的一点情况. ……他成为了北京的一位教授 , 还是中国科学院的成员之一(即指1955年被评为中国科学院学部委员———作者注). 几年以前 , 英国皇家学会的50周年庆典时 , 我收到了他从伦敦寄来的信 , 他被证实是中国代表团的一员 , 可能他还是他们的团长(我不知道). 因此他成为了共产党国家里的一个大人物……我立即回信并问他为什么这些年不写信给我 , 我收到了他寄来的第二封信 , 他说不希望因为收到来自共产党中国的信件而给我带来麻烦. 显然 , 中国人被告知与中国人通信会给欧洲人或者美国人带来危险. 奇怪的是像彭这样聪明的人竟然相信这种说法. 他只要问问我的其他中国学生(就会知道没这事) , 他们多数都与我有书信联系. “

玻恩的以上叙述 , 有主观想象和理解的色彩 , 年迈的玻恩对于一些事情的记忆也难免有模糊不清的地方. 就玻恩的这段回忆 , 刘寄星先生给本文的几点补正意见对于读者明确一些事实很有帮助. 其一 , 1960年彭桓武去伦敦参加的是英国皇家学会成立300周年纪念 , 而不是50周年. 其二 , 当时彭先生只是代表团的普通会员而不是团长 , 团长是吴有训先生. 其三 , 彭桓武一生没有入党 , 谈不上是“共产党国家”的“大人物”. 其四 , 玻恩始终没有理解彭先生不给他写信的原因 , 故似有不满. 真实的原因是彭桓武从1955年起 , 即参加了中国原子能研究 , 后来又领导了氢弹理论设计工作. 由于保密工作的需要 , 他不能像其他几位那样 , 可以与玻恩正常通信. 这是当时彭桓武无法解释、玻恩因而也无法知道的. 这是师徒之间因为无法解释而产生的一点误解.

彭桓武与玻恩合作发表了多篇文章. 下面是本文作者搜集到的几篇:

(1). M. Born and H. W. Peng. Statistical Mechanics of Fields and the ‘Apeiron’ . Nature (Lond. ) , 1944 , 153:164

(2). M. Born and H. W. Peng. Quantum Mechanics of Fields. I. Pure Fields. Proc. R. Soc. Edinb. , 1944 , 62:40—57

(3). M. Born and H. W. Peng. Quantum Mechanics of Fields. II. Statistics of Pure Fields. Proc. R. Soc. Edinb., 1944 , 62:92—102

(4). M. Born and H. W. Peng. Quantum Mechanics of Fields. III. Electromagnetic Field and Electron Field in Interaction. Proc. R. Soc. Edinb. , 1944 , 62:127—137

在彭桓武之后 , 中国先后又有两位年轻人到爱丁堡师从玻恩. 玻恩自己在传记里对于这两位新弟子也有很高的评价:“在彭之后有两个他的同胞来到了爱丁堡 , 他们是程(程开甲)和杨(杨立铭). 这两位与彭不是同一类型. 在精神上彭是单纯的 , 除了他那不可思议的科学天赋 , 他看起来像个强壮的农民. 而后来的这两位有教养、气质文雅 , 是受过良好教育的绅士 , 两个人在数学方面都受过很好的训练 , 在物理学方面也有天赋 , 然而可能没有彭那样高的水平. “

在1948年3月4日致爱因斯坦的信中 , 玻恩提到:“我的一个中国学生正在研究超导 , 我想他的理论(它基于我的若干建议之上)要比海森伯的更好. “玻恩在这里提到的他的中国学生是程开甲. 程开甲与玻恩合作在 Nature等期刊发表了多篇关于超导的文章. 超导领域的后续发展证明玻恩这里提到的程开甲与他的超导理论以及海森伯的超导理论都是不成功的. 但玻恩曾经更看好程开甲的超导研究却是事实.

图4 程开甲(1918— )

现将作者搜集到的玻恩与程开甲合作的几篇论文列于下:

(1). M. Born and K. C. Cheng. Theory of Superconductivity. Nature(Lond. ) , 1948 , 161:968

(2). M. Born and K. C. Cheng. Theory of Superconductivity. Nature(Lond. ) , 1948 , 161:1017

(3). M. Born , K. C. Cheng , H. S. Green. Reciprocity Theory of Electrodynamics. Nature (Lond. ) , 1949 , 164:281

程开甲1946年 8 月到爱丁堡大学师从玻恩 , 1948年秋天获得博士学位 , 1950年回国. 1980年当选为中国科学院学部委员(院士). 从1962年起 , 程开甲受命负责核武器试验中技术问题 , 并组建核武器试验基地 , 人称其为“核司令” , 他是两弹一星元勋. 他曾先后获得诸多科技大奖 , 其中包括国家科技进步奖特等奖一项、一等奖二项、二等奖一项、三等奖一项 , 国家发明奖二等、四等奖各一项 , 全国科学大会奖一项 , 国防科技进步奖一等奖四项、二等奖二项.

回忆起在爱丁堡的求学经历 , 程开甲曾讲:“在这里 , 我学到了许多先进知识 , 特别是不同观点的争论. “玻恩当年曾以爱因斯坦为范例告诫程开甲 , 科学研究的秘诀是不要迷信权威 , 要敢于“离经叛道”. 程开甲认为玻恩的这一教诲是对他学术精神的一场洗礼.

杨立铭1945年即到英国留学 , 辗转多地后在1946年(稍早于程开甲)投身于玻恩门下 , 1948年12月获得博士学位. 杨立铭跟随玻恩学习几个月之后 , 就得到了玻恩的认可. 玻恩从当时英国哈威尔原子能中心为杨立铭申请到了奖学金. 关于在玻恩指导下的学习以及与玻恩的合作 , 杨立铭曾有如下回忆:“1949年 , M. G. Mayer与J. H. D. Jensen首次从分析实验数据提出原子核中存在幻数. 玻恩教授以他对物理学的深刻理解与广泛联系 , 立刻觉察到原子核中存在着壳层结构以及可能的统计解释. 他要我用 Thomas Fermi模型对此进行分析. 我在很短的时间内 , 在合理的核密度分布下 , 导出了这些幻数. 这使他很高 兴 , 我们共同在Nature上发表了这项工作. “杨立铭提到的他在玻恩指导下撰写的研究文章 , 应该就是下面这篇:

Max Born and L. M. Yang. Nuclear Shell Structure and Nuclear Density. Nature , Lond. , 1950 , 166:399

图5 杨立铭(1919—2003)

杨立铭1951年回国到清华大学任教. 1952 年到北京大学任教 , 为我国核物理人才培养做出了重要贡献 , 作者署名为“夏蓉”的我国最早的原子核理论教科书《原子核理论讲义》 , 就是根据他和于敏1958年夏天在成都举办的全国性核理论讲习班的讲稿整理出版的. 他于1991年当选为中国科学院数学物理学部院士 , 1985年获得国家教委科技进步一等奖 , 1987年获得国家自然科学三等奖.

1950年9 月 3 日 , 玻恩在致爱因斯坦的信中说:“目前我正在与一位中国合作者做完我一年前开始的关于晶格量子力学的书稿. 这一专题工作完全超越了我目前的驾驭能力 , 如果我能理解年轻人黄昆以我们两人的名义写的任何东西 , 那对我将是值得高兴的事. 但是书中的很多观点需要回溯到我的年轻时代. “

图6 黄昆(1919—2005)

黄昆于1945年10月到达英国的布里斯托尔大学 , 师从后来获得诺贝尔物理学奖的莫特( Nevill Mott , 1905—1996) , 1948年获博士学位. 他于1951 年 10 月回国 , 1955年当选中国科学院学部委员(院士) , 1980年当选为瑞典科学院外籍院士 , 1985年当选为第三世界科学院院士 , 1977年出任中国科学院半导体研究所所长. 他是中国固体物理学先驱和中国半导体技术奠基人. 黄昆于2001年获得国家最高科学技术奖. 1954年在英国牛津出版的黄昆与玻恩合作撰写的《晶格动力学理论》(英文书名 为:Dynamical Theory of Crystal Lattices)一书 , 是该领域最权威的经典著作.

上世纪60年代 , 玻恩在年约80岁时还在续写他自己的回忆录 , 在他的回忆录中 , 他不再认为黄昆是他的一个学生了 , 他说:“最后一个到我这里来的中国人黄昆 , 不能叫做我的学生 , 因为他来到这里时已经是一位有能力的理论物理学家了. “黄昆来到玻恩这里的主要目的是学习玻恩学派研究晶格的方法. 对于两人的合作机缘 , 玻恩说:“那时我有一本关于这一领域的新书手稿……在晶格动力学方面我的老著作是在量子力学发现之前撰写的 , 而(当时) 还没有人基于新观点系统处理晶体理论. 我的想法是基于最基本的原理推导出晶体的全部理论 , 在完成理论推导之后处理可观察的现象. 我已经完成了这一计划的很大一部分 , 但是其他的事务和工作阻碍了这一计划的继续. 我把大量手稿交给黄昆 , 他对此很感兴趣 , 和我讨论它并写了一两篇关于这方面特殊问题的文章. 我产生了一个想法:他可能是完成这本书的合适的合作者. 我向他提了这个建议. 他没有立即接受我的提议而返回了他工作的地点利物浦. 几个月之后 , 他写信给我表示……打算到爱丁堡来和我一起完成这本关于晶体的书的撰写工作. 他来了 , 我们一起度过了一段很快乐而有趣的时光. 黄昆不赞成我计划用严格的推导的方式构建此书. 他是一个深信共产主义的唯物主义者. 他不喜欢抽象思维 , 他认为科学是改善人民生活的一种途径. 所以 ,他建议在我的系统推导晶格动力学之前增加一些章节 , 其中包含说明这一理论的实际用途. 我们为此产生了争议 , 但是他以我同意他的观点作为他与我合作的前提. 离开他的合作 , 这本书我自己将永远不能完成 , 因此我同意了他的意见. 所以这本书包含两部分 , 初级部分包括全部基础实验的应用 , 高级部分是关于一般理论. 通过后者引出一些更复杂的实验事实 , 并预言一系列新的、主要的光学现象 , 例如晶体吸收红外线的精细结构(即所谓的‘残余线’ ). 自从1963年以来 , 在不同的地点 , 如弗莱堡的布莱斯高 , 对于这些理论结果已经完成了实验探索 , 得到了令人满意的结果. 这本书的最后文本形式主要归功于黄昆. 令人惊讶的是 , 一个中国人能够如此流利而正确地用欧洲语言撰写书稿. 最终我不得不做出版前的最后工作. 在1953年末我于爱丁堡大学退休之前不久 , 黄昆突然决定回中国去参加他的祖国的共产主义建设. ……他给我留下了手稿的四分之三 , 并保证不久把其他部分寄给我. …… 最后 , 手稿寄来了 , 而我不得不做最后的编辑、校对工作等等. 这本书由牛津的克拉兰敦出版社以最高的效率出版. 但那时我已经年过七十 , 这是我曾经做过的最艰苦、最劳累的工作之一. 我不得不每一行、每一个公式地辨认黄昆那些有时不容易看清的手稿 , 核实全部的计算. 最终结果是令人满意的 , 这本书看起来是有吸引力的 , 无论我自己或者其他任何人都没有从中发现任何错误. “

关于两人的合作情况 , 玻恩在关于《 玻恩-爱因斯坦通信集》里提到此事的信件的注释中, 以及在他们合著的书的序言中 , 玻恩都做出过类似的解释说明 , 充分肯定黄昆在本书的撰写过程中所起到的决定性作用. 玻恩对自己与黄昆的合作非常满意. 在这本书出版差不多十年之后他说:“最近(1963年8月)我满意地得知所有这些努力不是无意义的 , 因为晶格动力学已经成为物理学中很时髦的一部分. ……由卡门和我在五十年前创始的探索领域 , 又变得流行起来 , 我和黄昆撰写的书现在被广泛应用. “玻恩在晶格动力学方面的第一本专著出版于1915年第一次世界大战期间. 在他与黄昆合作所著的《 晶格动力学理论》一书的序言中 , 对于两人合作前玻恩自己已经做了的工作有较为具体的说明:“我写了一些章节 , 后来成为这本书里的第四章到第七章的主体. “在撰写的过程中 , 玻恩也是参与的:“我跟他讨论书稿 , 有时提修改的建议. “这是一本纯粹的物理著述 , 因此内容具有典型的物理学专业而抽象的特点. 对此玻恩解释说:这本书里的“公式看起来相当长而复杂 , 但是 , 如果一个不怕辛苦去研究它们的人会发现 , 这已经 真的是(所能够做到的)简单形式了. “

在彭桓武对于玻恩的回忆中 , 有过这样的说法:“玻恩的老朋友埃沃德访问柏林时对我说:‘玻恩过于形式’ . 指的是 , 玻恩擅长数学推导而物理直觉可能弱些. 这表明任何人都是优点和缺点并存. 埃沃德是想提醒我 , 向老师学习时要学习其优点而避免其缺点. “

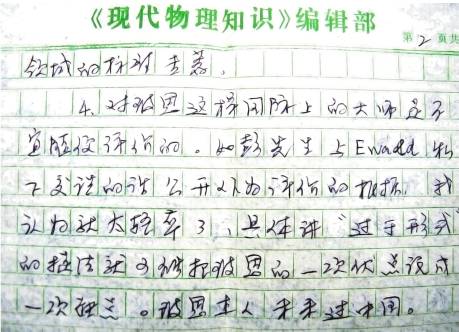

黄昆对这样的说法持有不同的见解. 2000年笔者请《 现代物理知识》编辑部主任吴水清转呈含有请教若干关于玻恩的问题的书信给黄昆院士 , 黄昆院士回函说:“对于玻恩这样国际上的大师是不宜随便评价的. “埃沃德等人对玻恩的评价过于草率 , “具体讲‘过于形式’ 的提法就可能把玻恩的一项优点说成一项缺点. “

图7 黄昆院士对于说玻恩“过于形式”说法的意见

关于《 晶格动力学理论》一书的写作过程 , 黄昆先生在回函中也做了描述:“我并未随玻恩长期工作过 , 我是于1947年获得博士学位后到爱丁堡大学玻恩处访问 , 约半年 , 当时商议是由我在他已写的一部分的基础上完成‘晶格动力学’ 一书的写作 , 大约用了3—4年时间. 在这段时间中 , 我在利物浦大学理论物理系任博士后研究员 , 以一半的时间用在写作上 , 每年暑假到爱丁堡 , 与玻恩讨论著书的进度情况. “

如上所述 , 当年玻恩培养和影响过的这几位中国物理学年轻人 , 归国后都成为了物理学家、名校物理教授 , 5人中有4位成为中国科学院院士 , 两位获得我国“两弹一星元勋”称号 , 一人成为中国固体物理学先驱、中国半导体物理和技术奠基人. 因此当年的这几位年轻人都成为了对于中国物理界以及对于中国整个国家都十分重要的历史人物. 他们做出的贡献将载入新中国物理学史册 , 而培养或影响了他们的国际物理大师玻恩为中国物理学界培养人才所作出的重要贡献 , 也该重笔写入新中国物理学史册.

致谢

感谢《 物理》杂志审稿专家提出的若干修改意见和宝贵的补充更正建议.

1.

为什么浙江省高考学生选考物理人数大幅下降值得担忧 || 朱邦芬

2.

新型阻变存储器的物理研究与产业化前景

3.

声波的“漩涡”——声学轨道角动量的产生、操控与应用

4.

低频声波的定向辐射

5.

二维声学系统中的拓扑相变及边界传输

6.

大规模储能钠离子电池新进展:富钛贫氧自生长保护层大幅提高层状锰基正极储钠性能

7.

两位物理学家的传说

8.

杨振宁先生怎样影响了我的研究兴趣和工作方向

9.

超导“小时代”之二十四:雾里看花花非花

10.

物理学咬文嚼字之九十一:线