1969

年,21岁的黄胤灵坐上了从印尼开往西德的飞机。他的身后,是载有20年美好记忆的祖国;而身前是一个崭新的世界,等着他去冒险。跨过半个地球,这个活泼开朗的大男孩,正要开启一个属于自己的音乐时代。

采访、撰文 | 任小慈

今年,著名德籍华裔音乐家黄胤灵将迎来自己的70岁生日。在过去的50多年里,他的艺术生涯早已写上了无数个传奇。

70岁,有着进入大师殿堂的年龄和资质。而他似乎还一直保持着20岁时的精力以及对音乐的好奇、敬畏和探索欲。

正如,哪怕将第四次与上海爱乐乐团合作,他依然会兴奋的说:

“我已迫不及待与上海爱乐见面了,他们如此聪明、专业和优秀,每次给予我的灵感比我给予他们的还要多。”

在去德国前,黄胤灵已是印度尼西亚(以下简称“印尼”)小有名气的天才少年。这得益于其父亲,杰出作曲家黄武殿先生。

黄武殿先生创作的歌曲

黄武殿先生钢琴弹得很好,也很热爱歌唱。

从小,黄胤灵就跟着父亲学习西方音乐史、听歌剧唱片。父亲创作出来的作品他也是第一时间的聆听者,亲朋好友们经常聚集在他家开小型的演奏会。其乐融融的音乐氛围影响着黄胤灵走进了音乐的世界。

他知道自己所学是远远不够的、天才的音乐灵感若不发展就会迅速枯竭。要想成为最好的音乐家,就应该到最好的音乐学校去学习。

在黄胤灵心中,留学是他一生中最幸运的事

。在那里,他不仅接受到了最专业的音乐教育,更是对欧洲和整个世界都有了全新的认识。比如,

他需要不停地学习文学、历史、诗歌和哲学,以便更准确地表现歌德、莎士比亚、莫里哀等的作品

。虽然东西方有很大的文化差异,但德国有着非常包容、开明的社会氛围,年轻的黄胤灵可以自由地学习他想学的一切。

从此时起,他有了一个可以不断自我鞭策的人生信条——“世界之大,我所认识的只是广阔海洋里的一滴水。”这种对知识的汲取,直到今天也没有停下。

对黄胤灵来说,远在他乡追求理想,最难的不是完成学业,而是走出校门真正投入音乐事业。白人主宰的欧洲音乐圈在白人间的竞争已非常激烈,更不用说亚洲人过来分一杯羹。

而黄胤灵最终敲碎了那层天花板。按他的话说:

“因为我非常无畏,拥有着‘敢吃老虎胆’的勇气”

在大学时,他是同班中唯一一个敢去阻止学校管弦乐队的排练,纠正一些高年级小提琴手或大提琴手错误的人

。毕业后,虽然没有经验、但他野心勃勃充满斗志,申请了在德国纽伦堡歌剧院的职位。对方当即给了他《窈窕淑女》的指挥任务。没有彩排,他知道,这是在测试他的德语能力。

好在黄胤灵抓住机会迎难而上,完成的非常好。至此,他的事业开始起飞,演出渐渐跨出欧洲,从德国到意大利、俄罗斯、日本、中国香港、上海等,最终成了那个“双臂挥出大千世界,音符抒尽万种情怀”的人。

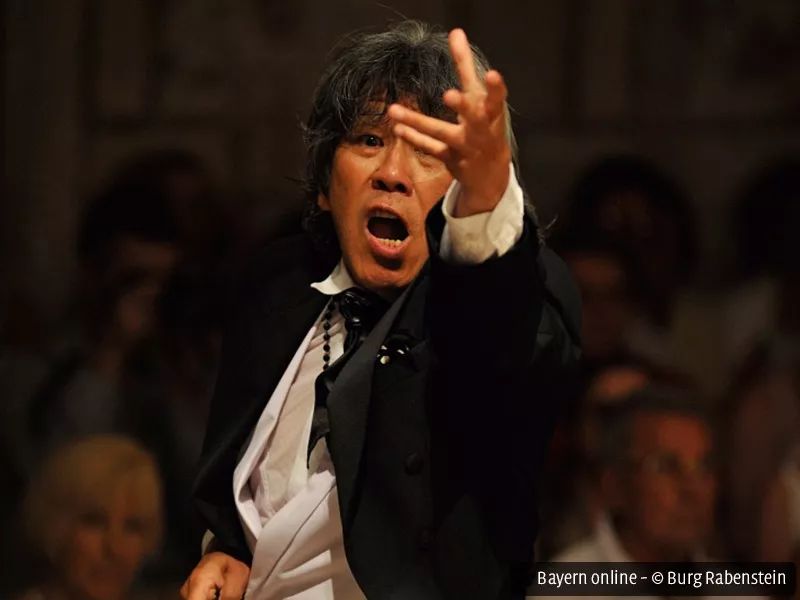

黄胤灵的指挥会给人很强烈的震撼力。在演出时,他的身体时常会随着节奏摇摆、眼中闪烁着激动的情绪、甚至他那银白色的头发也显得严肃起来。

他把这种激情而富有吸引力的指挥风格归因于自己的“印度尼西亚基因”——

“一方面在我长大的地方,人们都普遍地热情,我自然继承了这些特质;另一方面与我的性格有关。我从小就是一个非常外向、敢于表达自己的人。我从不怯于在人群中说话、成为焦点。”