春夏之际,空气中处处透着芬芳的味道,许多情侣也选择在这个季节举办自己的人生大事。无疑,享受着阳光,沐浴着爱意,来一场户外婚礼再合适不过,今天我们为大家整理了一些有关婚礼的古典音乐,甜蜜一刻,与你一起分享。

说到史上最著名,或者上演率最高的婚礼音乐,无疑是门德尔松和瓦格纳的两首《婚礼进行曲》。

门德尔松可以被认为是史上“最有幸福感的作曲家”之一了,无论是富沃的家庭环境,还是音乐中的甜美旋律,甚至自己的名字Felix也是幸福快乐之意,无不与幸福沾了边。他的才气也常为人所称道,17岁那年,他读了英国大文豪莎士比亚《仲夏夜之梦》剧本后,深受所动,便为之写了序曲。33岁时,受普鲁士国王之托为这部戏剧完成了全部配乐,加上先前的序曲,共12首。

仲夏夜是一年中白昼最长的那一天的夜晚,在西方世界里,相传精灵会现身夜游,必定会发生许多奇幻的事。这部《仲夏夜之梦》描绘的是以雅典大公忒修斯和希波呂忒婚礼为中心的一系列故事,而这首著名的《婚礼进行曲》则表现了这对恋人终成眷属。

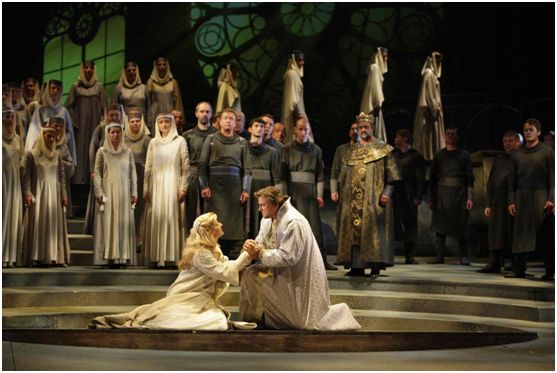

瓦格纳在1846至1848年创作歌剧《罗恩格林》。这部作品在瓦格纳的创作生涯中有着承前启后的地位,在此之后,瓦格纳逐步进入“乐剧”(Musikdrama)的创作,因此,《罗恩格林》被认为是他最后一部“浪漫歌剧”作品。

简而言之,《罗恩格林》讲述的是一位守护圣杯的骑士罗恩格林冒险拯救少女艾尔莎的故事。全剧充满史诗感和浪漫气质,庄严神圣。

在这部歌剧中,有两首婚礼音乐,第一首出现在第二幕,罗恩格林和艾尔莎到教堂举行婚礼时的庆典音乐《到明斯特去》,另一首便是这首著名的《婚礼进行曲》,出现在第三幕一开始,贵妇们引导新人进入新房时的混声合唱。显然,第二首比第一首流行得多,这也成为目前婚礼仪式上的主打曲目之一。

纵然,这两首的名气实在太响,以至于我们把它们与婚礼音乐画上了等号。但其实,在结婚这个喜庆的日子里,我们完全可以选择自己喜欢的音乐。以下的一些作品,有的题材与婚礼直接相关,有的旋律柔情缓和,可成为婚礼BGM的首选。

这首曲子的简称更为深入人心:卡农。首先需要明确一点的是,卡农并非曲名,而是一种曲式,字面上有“轮唱”的含义,在这里指各声部按一定间距先后进入演奏。

视频:日本暖心广告片《父爱》

父亲在单亲女儿婚礼上弹奏卡农

“为什么卡农在婚礼上如此流行”,曾在网络上出现过这么个问题。事实上,不仅是婚礼,影视音乐中我们也常常可以听到它的旋律。也许有人觉得它已经被过度使用,观众会出现审美疲劳。实则不然,这段优美典雅的巴洛克旋律数百年来仍不过时,反而会唤起心中的美好回忆,在情感上掀起一波又一波小涟漪。另一点重要的是,婚礼上并非所有宾客对古典音乐都通晓,如此简单而流行的音乐,有助于让彼此产生亲近感。

康塔塔是一种包括独唱、重唱、合唱的声乐套曲,一般包含多个乐章,以序曲或合唱开头,以合唱结尾。众所周知,巴赫为教堂创作了大量康塔塔,其中以宗教题材占多数。但在科腾担任宫廷乐长期间(1718-1723),由于王子偏爱室内乐,对神圣音乐感到厌倦,因而巴赫在这段期间的创作也相对较少,但其中仍然有一些世俗音乐问世,其中就有编号为BWV202的《婚礼康塔塔》。

这大概是巴赫所作的最受欢迎的婚礼音乐了,也一直是女高音的保留曲目之一。很多人猜测,这部作品其实是为他与安娜·玛德莲娜的婚礼而作。这场婚礼由科滕王子参与统筹,新娘安娜也在庆典中唱了这曲。有人把音乐风格与两人的爱情作了对比,在乐曲一开始,温暖的双簧管预示着冬日即将远去的步伐,而歌词中出现的弗洛拉、阿波罗、丘比特等神话人物也一一通过对位或低音等音乐手法来展现。

《魔笛》是莫扎特最后一部歌剧,也是德语歌剧的巅峰之作,其中大部分内容完成于1791年的春天和夏天,唯有序曲和第二幕开始的《僧侣进行曲》直至歌剧公演前几天才写完。

这部歌剧中,莫扎特融合了德、法、意歌剧写作风格,出自席卡内德的同名剧本。剧情与音乐频繁出现“三”这个数字:序曲出现三次号角声,剧中有三位侍女,三个仙童,场景中出现三座神庙,而“

三

”对于共济会是个很重要的数字,由此可见此剧与共济会的理念主张有密切的关系,也能看出这部作品教化人心的作用。

这首《僧侣进行曲》直至演出前才完成,也可看出莫扎特对它的用心良苦,原是僧侣们进入太阳神庙内的庭院所进行的伴奏,也是一首仪式感较强的曲子,音乐风格缓慢庄重,又不失高雅。