穆老师在上次开眼课上说,品书法看字帖,就像啃鸡爪。懂书法的人,一幅字帖能看上几个小时,时常可以拿出来看一看、品一品。

这篇文章就是穆老师亲自示范:他是如何“啃”三大行书之一的《寒食帖》的?

黄冈,湖北省东部一个不大也不小的城,长江经于此,大别山南麓也在于此。

大多数人知道这个地方,却是因为黄冈中学,那些近似刁钻邪恶的考卷。以至于,第一次

读字课堂·开眼课

上,我刚提黄冈,孩子们都纷纷应和——“知道!黄冈小状元!”

一千多年前的北宋,这里还有另外一个名字,黄州。

观帖要心临其境

而我知道这个地方,却更多来自于《黄州寒食诗帖》,大家通常称为《寒食帖》——和试卷一样,《寒食帖》也是一张薄薄的纸,上面写满了糟心的事。只不过,答卷者不是准备高考的学生,而是失意的苏轼苏学士。

书帖的好处,在于书者的思绪和力量瞬间凝结,并呈现至今。

而且因为这是苏轼写诗的草稿

,

反正也不是用来招摇传阅的文字,所以书写时从心到身都写得随意,不刻意反而潇洒了起来。

观帖的后人,若能心临其境,那么我们就可以感受到一个个文字就会流动、解放、湍急、释放,震撼我们的内心。

而这种感觉,在《寒食帖》中尤为明显——

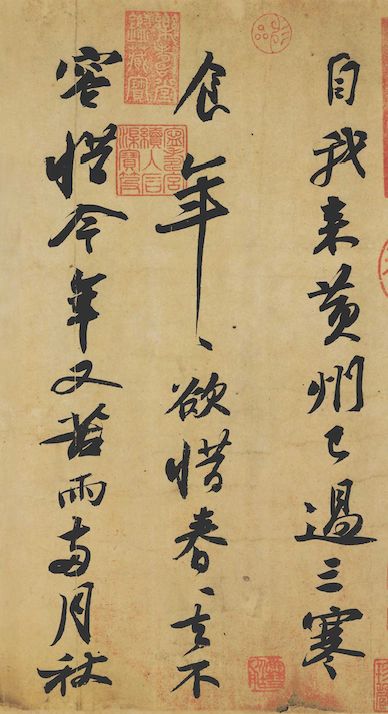

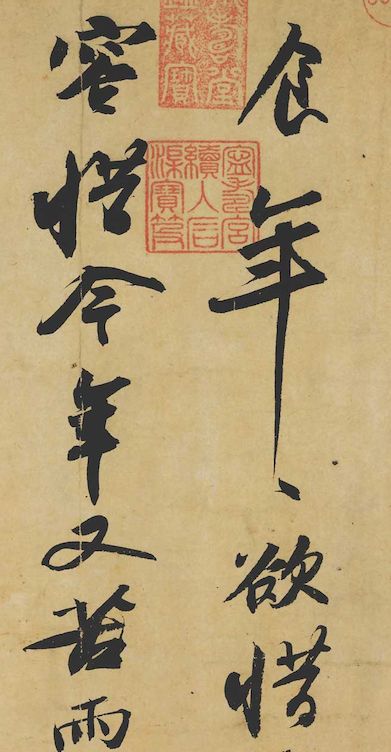

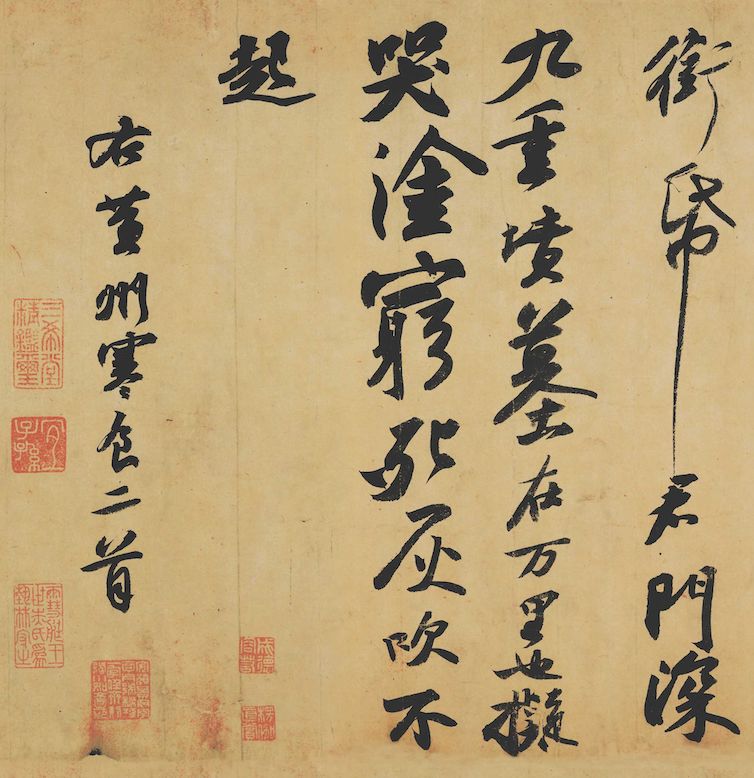

自我来黄州,已过三寒食,

年年欲惜春,春去不容惜。

今年又苦雨,两月秋萧瑟。

卧闻海棠花,泥污燕支雪。

闇中偷负去,夜半真有力。

何殊病少年,病起头已白。

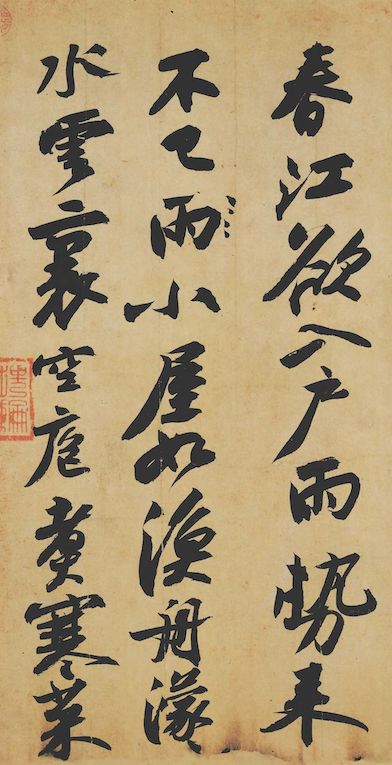

春江欲入户,雨势来不已。

小屋如渔舟,蒙蒙水云里。

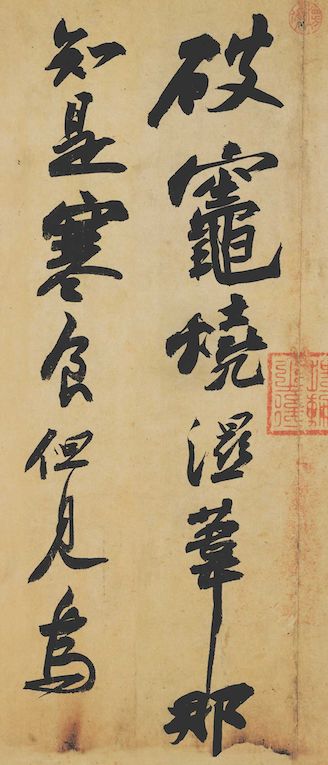

空庖煮寒菜,破灶烧湿苇。

那知是寒食,但见乌衔纸。

君门深九重,坟墓在万里。

也拟哭涂穷,死灰吹不起。

简简单单两首诗,百十来字,还有几处错误和订正符号,这原是一张草稿,所写的,不过是苏轼徘徊在清明苦雨的日子里的一番心境:

在黄州,我寂寞地度过了第三个寒食节——我看见连夜的雨水降低了春日的温度,冷得像是秋夜;我看见时光匆匆,看见想要珍惜却终究无从珍惜的春色,就像是被半夜偷走的青春,一夜白头;

我又看见雨势变大,小小屋舍已变成江烟云水中的渔舟;我看见破烂的灶台与潮湿的柴火,看见乌鸦叼着烧剩的纸钱飞过,哦,原来已经是寒食节了。

可知道了又能怎样?深宫里的君上,听不到我的声音;想要祭奠的祖茔却远在万里之外。

落到这步田地,我也很想学着竹林七贤中的阮籍,走到没有路可走的地方坐下大哭,可哭也是要有激情的,此时此刻的我,心已一片死灰,连想哭,都已经哭不出来。

为什么我们一向以为豪迈的苏轼会这样?只因为触景生情。

诗中“自我来黄州”一句最平淡,然而这个“来”字,却是要做“贬”字来看才贴切。

时间回到公元1080年,也就是北宋元丰三年二月,苏轼因宋朝最大的文字狱“乌台诗案”受新党排斥,贬谪黄州去做团练副使——这是一个没有实权、俸禄也很微薄的职位。

而黄州,则是个偏僻的小地方,阴湿多雨,是朝廷流放官员的理想之地。《寒食帖》上的两首诗,作于公元1082年,元丰五年四月。自他贬黄州,“已过三寒食”,此时的苏轼已经变成苏东坡,虚岁四十六七(其实他只有四十五周岁)。

寒食节其实一直是苏东坡心里的一个暗梗:表面上,这是晋文公为祭奠介子推不求利禄、抱树而死,自此下令此日禁火寒食,以示追缅的一个节日,但从更深处想,

介子推为什么会死?原因是晋文公听信近臣的馊主意,下令放火烧山这才烧死了介子推和他的老母。

而苏东坡之所以会下狱甚至面临杀头的困境,正与介子推遭遇相似。然而介子推死后,尚有晋文公会后悔而祭奠,可自己侥幸不死却又被贬谪黄州,宋神宗冷眼旁观、不闻不问……

苏东坡的心里是有暗暗的怨恨的(“死灰吹不起”),但同时他又存有许些侥幸,他又认为自己终究会得到神宗皇帝的原谅(“君门深九重”),

这种隐藏的纠结情绪恰恰是有劲道和生命力的,不仅在文字中流露,而且在整幅书法中也都在反复诉说。

不是苏东坡最好的诗

为什么是最好的帖?

草稿上的这两首诗,放在苏轼三千多首诗词中,绝对算不得上乘,甚至念起来也未必觉得好,

然而这些文字转换成初次落笔的书写、淋漓的笔墨时,却有了惊人之色

。

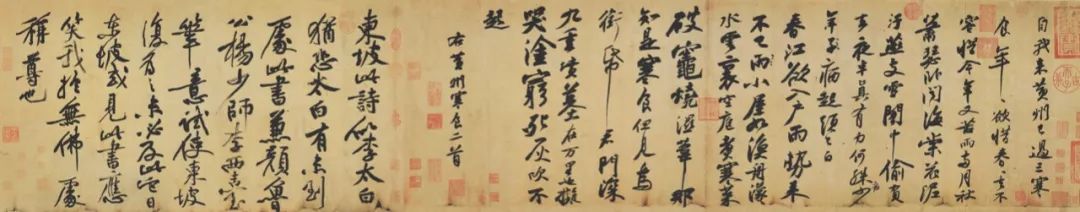

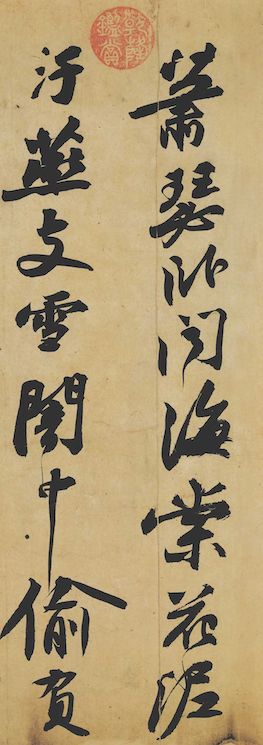

《寒食帖》十七行,以笔应心,写得跌宕起伏,又疾又稳:

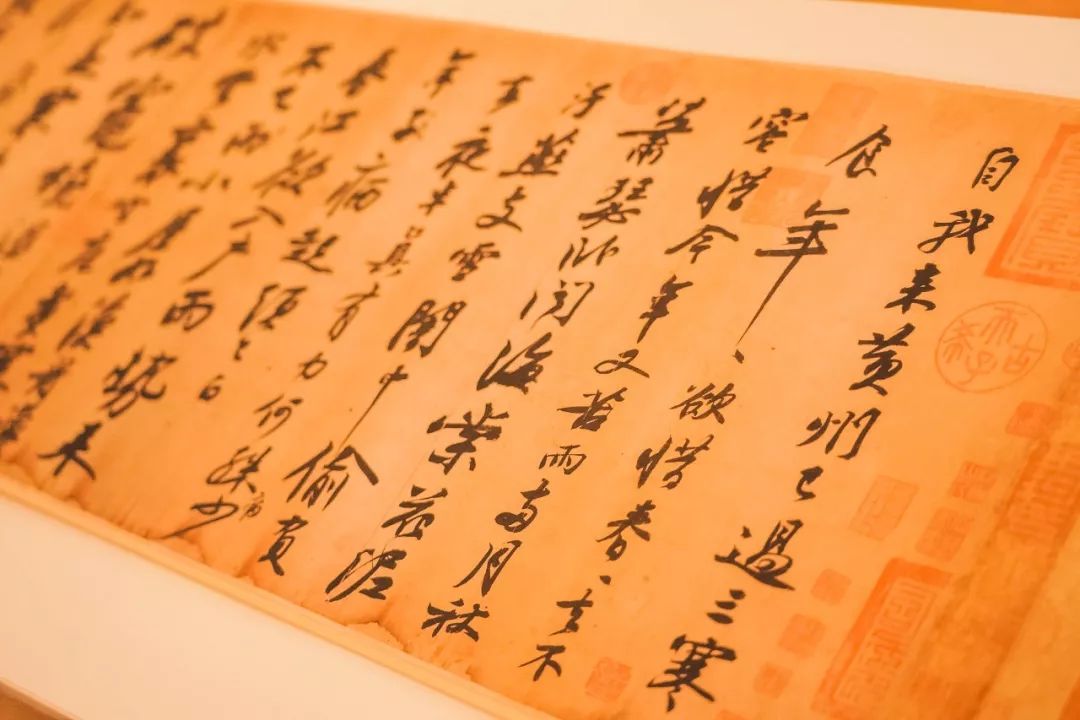

第一行“自我来黄州已过三寒”九字,写得各自纠结,但每个字都蓄着一股劲,不锋利但很有弹性,特别是“自”字和“三”字,写得很沉坠,看上去轻描淡写,没有花哨的动作。只有亲自临写之后,才能体会到那种所谓“棉里藏铁”的内劲,这是深到骨子里的硬梆梆。

自第二行起,苏东坡下笔走得非常快,一个急速的“食”字之后,是“年”字如兰叶悬针的一个竖画,淋漓痛快。写到第三行的“苦”字时,在扁扁的字形里出现了精彩的牵连细丝,这是即将进入第一高潮的预兆。

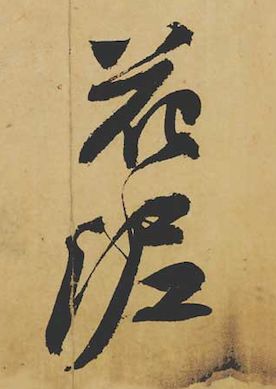

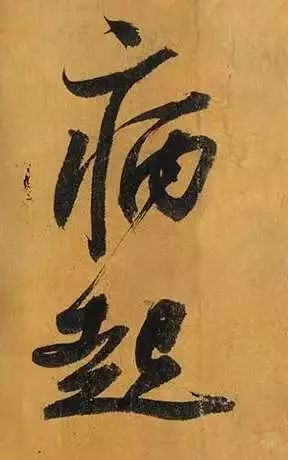

终于在第四行时,苏东坡笔下的线条成为了一种恣肆变化的艺术,“萧瑟卧闻”皆奇妙,左低右高,四个字笔画间似有看不见的线系住,而“海棠”两字开阖潇洒,无女郎之气而有飒爽英姿。

到“花泥”两字时,“花”字牵出了藕丝一般的细线,一个“S”形又接到了“泥”字的三点水旁,而又系到了“尸”字头上,墨色叠加与运笔轨迹看得一清二楚,仿佛一记夺目精彩的剑招,让人惊艳不已。

这里是《寒食帖》的极精彩处,每次看帖,“花泥”两字总要反复端详,而且越是放大去看,越是能体会这种夺目而屏住呼吸的美。

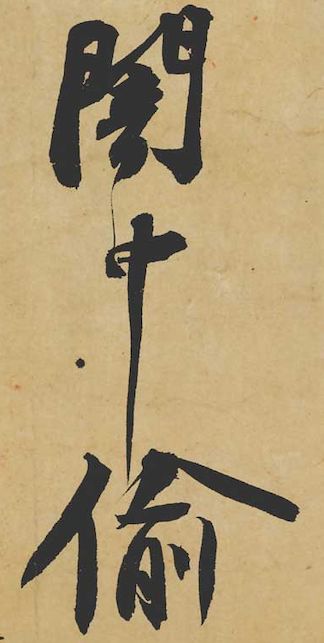

而后第五行,“闇中”两字亦有牵丝断续时隐时现,但“中”字犹如虎须匕首一般的竖画,在“闇”字近于铁块的重压之下楔入了“偷”字之中,又看得人惊心动魄。

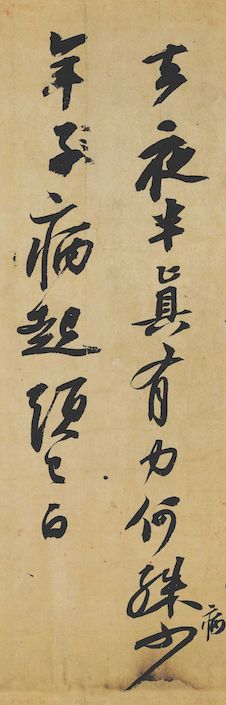

第五行一过,苏东坡越写越快。第六行的开头“去夜”和结尾“殊少”呈现出横扁的结字,而中间“半真有力何”五个字又因为高速而被拉长,运笔迅捷无比。

然而,这种手快于心的节奏当然也会导致错误,所以当苏东坡在第七行开头写下“年子”之后,突然电光火石一瞬间发现还有比“少年子”更好的说法,但已经落笔无悔了。

于是在短暂停顿之后,苏东坡在“子”字旁边点了四个竖点表示写错了,而后又折回到第六行末尾,在“殊少”的旁边,小小地加了一个“病”字。

然后,他又回到第七行,迅速地写下了结句“病起头已白”——大概是因为这小小的停顿,第七行的气息明显变成了两截,而且节奏也很不一样。

“病起”两字一竖一横均极大,两字遥遥牵丝显得很风流,而余势未消,“头”字一起便已结束,将“已”字写在一起,“头已”两字恍如一字,而一个“白”字画了一个小圈,终结了第一首诗。

第一首诗写得是海棠花和雨,而这花其实就是苏东坡自己。

苏东坡爱海棠,“东风袅袅泛崇光,香雾空蒙月转廊。只恐夜深花睡去,故烧高烛照红妆。”这是同样他写于黄州的海棠诗,只不过时间是来到黄州的第一年三四月,苏轼还没有变成苏东坡,此时他的心情也没有那么糟糕,还能点着蜡烛去欣赏夜色下的海棠花。

然而在此时此刻,苏东坡想象自己仿佛被清明骤雨打落泥污的海棠,没有人秉烛赏花,只有一如秋夜的寒冷,被偷去的青春对人对花都是公平的,雨停花萎,如同少年一夜白了头发。

此刻,苏东坡摊开了另一张纸色与第一张稍有不同的纸,开始第二首诗——此时手已经写得滑顺,而且元气十足,他要写一写胸中的怨气和欲哭无泪,写一写曾经拥有但如今失去的梦想与热情,当下如同死灰的心境。

于是第八、九、十行一气呵成,从“春江”写到“寒菜”, 廿六字一路霹雳狂风、脚踢拳打,力量源源不断地展开。

苏东坡在第九行“不已”之后写了一个“雨”字,发觉写错,没停歇,只是又在旁边点了四个竖点(表示删去),又一路狂奔下去。

“小”字如振衣,“云”字如冉冉上升的太湖石,“里”字如千斤坠地,而“空”字被闷挤在小而扁的空间里,“煮”字被他写得没有任何温度,而“寒”字一捺却透着锐利的坚硬与固执,刺到了心里。

这三行廿六字是一篇气势磅礴的壮书,有颜真卿的正气笔法在其中,苏东坡下笔只是顺势而形,贯气而书。

“气”是中国人造型的最高准则,气贯则活,而不贯则是死物。有生命的东西要有“气”,无生命之物在艺术创作中也得要具“气”。

气韵贯通,文字才有神采,而这廿六字的气韵贯通到可以当一个字来看,其中的好处已经不能用单个文字书写来描述,这是一种直观的大美。

因为第十行和第十一行中间有明显的接纸痕迹,“骑缝”位置盖了“埋轮之后”的骑缝印,所以从第十一行起到最后的第十七行,苏东坡用的是第三张纸,而笔墨更加狂放起来:

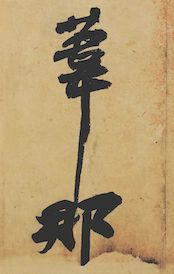

“破竈”两字撒出了很大的面积,而“烧湿苇”三字组成的狭长的倒三角——“苇”的一竖特别粗壮有力,但好像第一下被敲歪了的钉子,斜斜扎进了“那”字里,以至于“那”字扁扁的被压缩在了最下端,右耳部首的下端被火焚毁,看不出止于何处,不过想来也不会很长。

从第十二行“知是”开始一直写到第十三行“衔纸”,苏东坡中途没有蘸墨,所以从“但见”开始文字笔画呈现了淡墨的透明感,这种透明感一直存在到第十五行,虽然是墨,但笔画叠加异常清晰分出层次,这是《寒食帖》尾端的另一种美。

“衔纸”二字锋笔犀利,如锥画刃割,在阴云密布的布局中划出了长长一片空白,这是

苏东坡书法中少有的运笔

,而这两字也让人为之赞叹,“纸”的写法为上“氏”下“巾”,这“巾”的最后一笔如同乌云中劈出一道厉闪,虚空为之划破。

写完“帋”字之后,苏东坡掭了掭墨,从“君门”一路写到第十四行“也拟”,这一段主要赏的是墨色由深至浅乃至透明感的变化。

在欣赏书帖时,不但要触及书者五光十色的神采,还要学会去感觉音乐般轻重疾徐的节奏,古人所说的“墨分五色”,亦不过如此而已。

第十五行起首便是一个大大的“哭”字,可苏东坡哪里会哭?这个“哭”字壮得很,稳健得很,更像是对自己的自嘲——他若想哭,原不是这般哭法。

这个“哭”字,得做“苦”字来看。

接下来又是精彩的结字,“途穷死灰”四字写得参差错落,变化得极有味道,结构腾挪又有杨凝式《韭花帖》的好处。

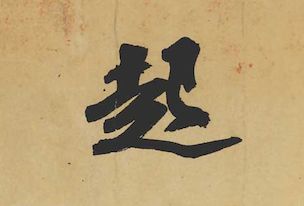

第十六行孤零零只得一个“起”字,如果放大来看,这个“起”字有一种苍然的感觉:纸张的裂纹经过这个字,而墨余的粗细颗粒刷写成了这个扁扁的“起”字,仿佛一艘漂泊的船,装载着绵长不绝的愁绪。其实何止这一个字有苍然之感?

《寒食帖》通篇十七行,都让我有这种莫名的感受——苏轼之前和苏东坡之后的书帖文稿都有点些笔锋卖弄与点画讨巧。

他的楷书我也不喜欢,但《寒食帖》却写得非常惊人,这种惊人在于开阖大气,圆融朴拙,以及变化莫测的笔墨肌理,这让每个字都有类似于人脸的特殊表情,以至于将每个字夹杂在其他苏字中能够被一眼辨认出来,这是被书写的文字,主动在与一千年中的赏阅者交流——交流什么?交流它们一笔一划所展示的苍然之感。

苍然,并非斑驳的死寂,而是不灭的永生。

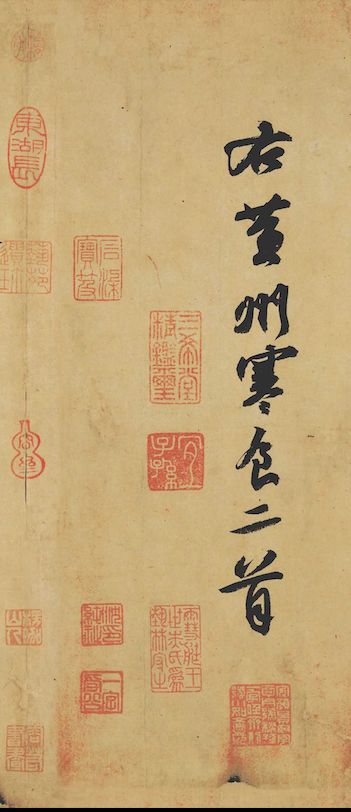

于是,写到这里,就足够了。在最后的第十七行,苏东坡只写下了“右黄州寒食二首”七个字,没有落款,结束了这张长长的诗稿。文字本身就是表情,就是特征,所以连落款也属于多余——此后,这张没有苏东坡名字的诗帖草稿,成为苏东坡乃至有宋朝行书的最高杰作而存于世上,成为不灭的传奇。

那么,苏东坡呢?他在黄州又待了两年,直到元丰七年(公元1084年)四月离开,总算没再经历黄州的第五次寒食节,但等待他的却是更凄惨的旅途,被派往汝州——由于长途跋涉,旅途劳顿,他的幼儿不幸夭折。

汝州路途遥远,且路费已尽,再加上丧子之痛,苏东坡便上书朝廷,请求暂时不去汝州,先到常州居住,后被批准。当他准备南返常州时,神宗皇帝驾崩,哲宗皇帝即位,高太后听政,新党势力倒台,司马光重新被启用为相。苏东坡这才以礼部郎中的身份被召还朝。

这是一个孤独而凄凉的故事:苏东坡的内心是盼望圣明的神宗皇帝能够召回自己,如同晋文公后悔介子推的美丽典故。然而,直到神宗皇帝停止呼吸的那天,苏东坡也没有得到神宗的原谅以及召回。

我想,苏东坡的内心,又一次如同死灰。

▲

黄庭坚的《题苏轼寒食帖跋》

穆老师洋洋洒洒写了四千多字,其实只读了半张帖,因为

黄庭坚还在《寒食帖》后还作的跋。他

在对苏东坡的书法大加赞赏,但同时又在和对方暗暗较劲。这又是一个怎样的故事呢?

请大家来参加穆老师6月的

读字课堂·开眼课

,

了解更多的各时代伟大的书法家及其名品。

读字课堂·开眼课

正在招募

如何不用装也能看懂书法

1. 迅速了解书法的发展历史,打通传承的任督二脉。

2. 了解各时代最伟大的书法家及其名品,熟到如数家珍。

3. 区分各种书体,听完这堂开眼课,练成初级金睛火眼。

4. 试着欣赏一张名帖,从此人生展开了一门私享的乐趣。

时间:6

月16日

下午2点—5点

招募对象:

9岁以上孩子的家庭(课程是针对孩子和家长的,需要家长孩子一起参加)

规模:

仅限40组家庭

收费:

1.

成人单票:

3

80

元

1. 一大一小:

580

元

2. 一大二小:

680

元

3. 二大一小:

850

元

地点:

万有幸福空间,北京市东城区东中街32号楼6层(百度地图、腾讯地图、高德地图搜索「万有幸福空间」都可以获得准确的位置)。

特别提醒:楼下停车会被贴罚单,请将车停在附近停车场。

自驾停车: