引力波武器:“伪科学”还是“大杀器”?

远望智库特约研究员 陈瑜

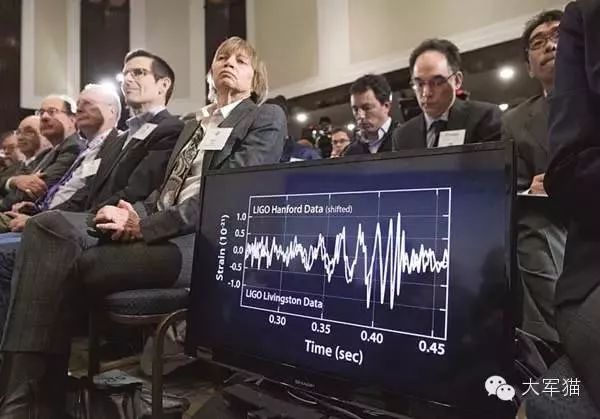

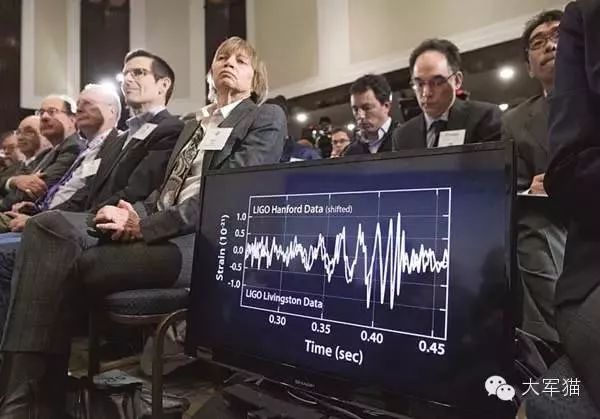

最近两年,引力波可以说是科学界的超级“网红”,一连搞出了好几个Big News。先是在2016年2月11日,美国加州理工学院、麻省理工学院以及“激光干涉引力波天文台(LIGO)”的研究人员举行记者会,向全世界宣布人类首次直接探测到了引力波。

科学家们捕捉到的引力波信号图像

膜拜下引力波的“龙兴之地”

坐标:美国路易斯安那州利文斯顿市。

姓名:“激光干涉引力波天文台(LIGO)”。

图片来源:新华社

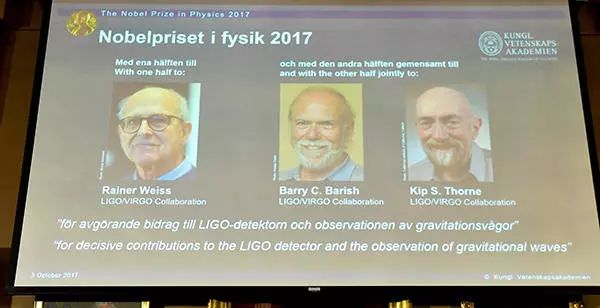

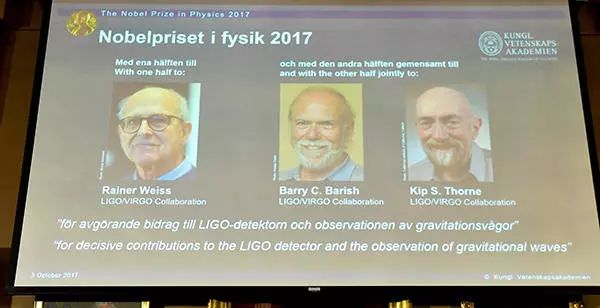

紧接着,今年10月3日17时45分,瑞典皇家科学院宣布,将诺贝尔物理学奖颁发给LIGO团队的核心成员雷纳·韦斯(Rainer Weiss)、巴里·巴里什(Barry C. Barish)和基普·索恩(Kip S. Thorne),以表彰他们在LIGO探测器和引力波观测方面的决定性贡献。

新科诺贝尔物理学奖得主、引力波之“三个火枪手”——从左至右依次是雷纳·韦斯(Rainer Weiss)、巴里·巴里什(Barry C. Barish)和基普·索恩(Kip S. Thorne)。

奖金?雷纳·韦斯:450万瑞典克朗(按照10月26日的汇率,约合364万人民币);其他两位:450万瑞典克朗对半分(人民币?自己算!)。

实际上,这已经是引力波,不,和引力波相关的成果第二次获得诺贝尔物理学奖了。1993年,诺贝尔物理学奖授予了美国普林斯顿大学的赫尔斯(Russell A. Hulse。时年43岁)和小约瑟夫·泰勒(Joseph H. Taylor,Jr。时年52岁),以表彰他们发现了第一颗脉冲双星(称为PSR1913+16),这一发现间接证实了引力波的存在。

赫尔斯(Russell A. Hulse)和泰勒(Joseph H. Taylor,Jr)是在1974年用西印度群岛波多黎各的300 m射电望远镜发现他们的诺奖成果——第一颗脉冲双星(称为PSR1913+16)的。当时,泰勒在马萨诸塞大学任教授,赫尔斯是他的研究生。

研究生?没错,时年24岁的研究生。

学神赫尔斯。

大家可以自行脑补他年轻时、24岁时的青葱样子。

总之,引力波很重要很重要很重要。

看到这里,吃瓜群众可能会说:引力波很重要,地球人都知道都知道都知道!要不也不会得两个诺奖啊。我们今天是来听小编说引力波武器的。小编,是不是打死你也不说?有看到我手里的板砖吗?

小编十分理解广大吃瓜群众的求知欲+好奇心,别急,这就为大家缓缓道来!

引力波武器:科幻与现实

科幻

小编:话说“罗辑一家远远地就看到了引力波天线,但车行驶了半小时才到它旁边。这时他们才真正感受到它的巨大。天线是一个横放的圆柱体,有一千五百米长,直径五十多米,整体悬浮在距地面两米左右的位置。它的表面也是光洁的镜面,一半映着天空,一半映着华北平原。”

吃瓜群众:“罗辑”?这不是2015年8月荣获雨果奖(科幻文学界的诺贝尔奖)的科幻小说《三体》中的人物吗?

《三体》是中国作家刘慈欣创作的系列长篇科幻小说,由《三体》、《三体Ⅱ·黑暗森林》、《三体Ⅲ·死神永生》组成,讲述了地球人类文明和三体文明的信息交流、生死搏杀及两个文明在宇宙中的兴衰历程。

划重点:其第一部经过刘宇昆翻译后,获得了第73届雨果奖最佳长篇小说奖。

吃瓜群众:小编你在逗我玩吗?我念书多,我知道引力波武器能拯救人类。我还看过电影呢。要不要我给你科普下,在美国大片《星际穿越》(Interstellar)——喏,就是那部克里斯托弗·诺兰(Christopher Nolan)执导的科幻冒险电影中,Cooper甚至通过引力波穿越时间和空间给女儿Murph传递了信息。有一句很有名的影评:“能够穿越星际的,不止引力波,还有爱。”

《星际穿越》(Interstellar)剧照。

上图左边是小时候羞羞哒的Murph,右边是她爸比——喳喳胡子大叔Cooper;

下图左边是弥留之际的Murph,右边是穿越星际的她爸比——“中年大叔”Cooper

小编:咳咳咳……对对对,这部电影就是基于小编前面提到的2017年诺奖得主之一基普·索恩(Kip S. Thorne)的黑洞理论拍摄的,索恩本人还加盟了影片的拍摄呢。

PS:表戳我!我是图片,不是视频!!!

美国大片《星际穿越》(Interstellar)在创作过程中,特邀2017年诺奖得主之一基普·索恩(Kip S. Thorne)跨界合作。在片场,基普·索恩俨然成为所有主创的物理老师,随时准备密密麻麻的方程式论证各种理论。

左边是大导演克里斯托弗·诺兰(Christopher Nolan),右边是新科诺奖得主基普·索恩(Kip S. Thorne)

PS:繁忙的马路不长草。有木有有木有

小编:咳咳咳……下面,我们来看今天的正题:引力波武器的现实

现实

关于引力波武器,小编十分认真地梳理了手头能够找到的中文资料——主要是一些报刊文章,结果小有收获。

反方:引力波武器是“伪科学”!

在《北京某报》今年2月发表的《引力波能成为武器吗》文章,指出“美国国防情报局早在2008年就研究过‘引力波’如何应用于军事战场以及这种技术对美军的威胁”。

2008年?好早啊,赶紧去看看吧。于是,好奇心极强的小编就打算利用老板出差的时间偷偷懒、上网看看美眉,顺便找找十年前媒体对该事件的报道。

结果还真被小编找到了。

然而,小编在看完这篇费时费心费力找到的文章后,内心却无比崩溃。

因为,这篇某某科技(PS:小编对某某科技无意见,小编坚决支持某某科技!Oh Yeah!)在2008年12月23日编译的英国《新科学家》杂志的《美国情报部门出资研究引力波武器》文章,与近两年以来一众报刊杂志各种肯定、畅想引力波武器前景的风格不同,竟然言之凿凿地说:

引力波武器是“伪科学”!

吃瓜群众可以想象一下小编当时是何等的崩溃——小编本来也是要为引力波武器唱几句赞歌的好不好!

按下心头的震惊,小编还是带大家来看看这篇文章是如何“诋毁”引力波武器的。

事情的“圆尾”是这样的:

PS:耐心点,往下看

原来,一家叫GravWave的美国公司向美国国防情报局(Defense Intelligence Agency, DIA)提交了一份项目资助申请(funding proposal)。

美国国防情报局(Defense Intelligence Agency, DIA)是美国情报机构中最神秘的一个部门,具体的人员和预算现在都不为外界所知。

它是根据1961年8月1日的美国国防部命令成立的。

主要负责:满足国防部主要部门的情报要求;管理国防部的所有自动化数据处理项目和情报机构;建立并管理军事图像的处理、扩印、译释和分析设施,以及建立为整个国防系统服务的图书馆情报机构;对配属或包括在国防情报局内的国防部情报资源进行组织、指导、管理和控制。

该申请声称:

人类可利用Gertsenshtein 效应,在地球上产生强烈的引力波。这份申请还描述了电磁波是如何通过一个非常强的磁场,转变成引力波的。

于是,美国国防情报局就委托美国国防科技领域鼎鼎大名的JASON国防咨询小组(JASON Defense Advisory Group。又译贾森国防顾问集团)认真评估该项目资助申请。

在美国国防科技领域,活跃着一支神秘的研究力量。它汇聚了世界顶尖的一流科学家,但具体的人员构成却鲜为人知。它的研究成果对国防部决策产生深远影响,甚至一度颠覆国防部的顶层决策,但外界仍很难探访到它的踪迹。它还一度被列为世界上最神秘的影响政府决策的组织之一,但美国国防部始终与它保持着紧密的联系。

它就是——JASON国防咨询小组。

上图为JASON国防咨询小组主席发表证词

美国国防情报局还要求JASON国防咨询小组确定:

是否可以利用这种高频引力波给地球中心绘制图像,或者利用它进行远程通讯。

然后,JASON国防咨询小组就对GravWave公司提交的申请进行了认真的评估。结论是:

这种方法的效率非常低,地球上的每一座发电站必须花费相当于宇宙一生的时间,才能产生一个仅有一百万分之一焦耳能量的引力波。以刚刚超过地球引力的速度,即每平方秒10米的速度给一艘飞船加速所需的电流,就是现在全世界总电流输出量的1025倍。

JASON国防咨询小组的研究报告总结说:

“这些建议属于伪科学领域,并非科学。”

然而,这还不够。英国《新科学家》杂志又狠狠地补上一刀:

令物理学家们感到吃惊的是,一个委员会竟需要一个40页的报告来下结论。德国马克斯·普兰克重力物理学研究院(the Max Planck Institute for Gravitational Physics)的卡斯滕·丹茨曼是发现引力波的GEO600项目的成员之一,他说:“这种提议完全是胡说八道。该局还不嫌麻烦,委托其他机构进行研究,这让我感到非常吃惊。我认为他们问一问该局内部的科学顾问就行了。”美国马萨诸塞州剑桥市麻省理工学院的大卫·舒梅克是发现引力波的LIGO项目的一名成员,他承认,给一位物理学家打个电话就能解决问题。

“一个委员会竟需要一个40页的报告来下结论”“给一位物理学家打个电话就能解决问题”“完全是胡说八道”……隔着电脑屏幕,小编都能感到这个关于引力波的idea在10年前遭到的嫌弃。

再然后,美国军事机构资助不良科学的历史被吐槽了一下下,五角大楼也受到了“点名批评”。报道援引麻省理工学院的大卫·舒梅克的话说:

“(美国)国防部正在进行的项目,始终有几个违反热力学常规,因此我希望他们能委托相关部门对这些方面进行更加深入的研究。”

被“点名批评”的五角大楼

最后,英国《新科学家》杂志的这篇文章总结道:

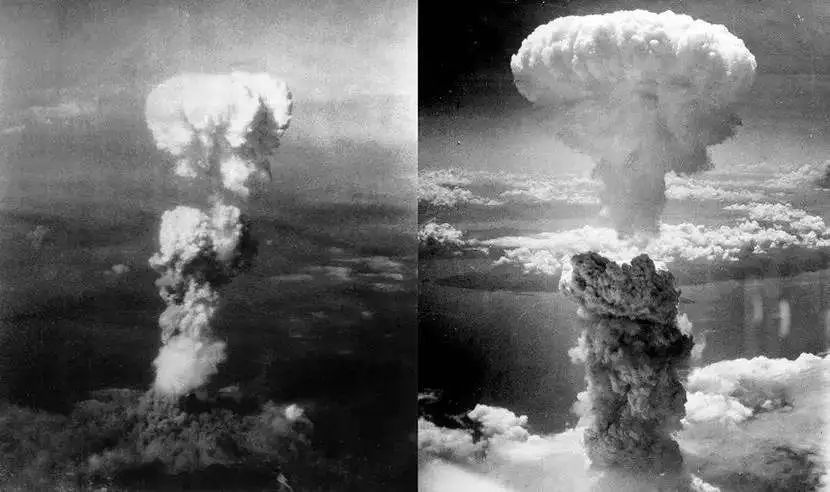

20世纪90年代中期和21世纪初,美国五角大楼花数百万美元研发一种类似于核武器的东西,这种武器被称作铪弹,不过该研究最后证明是建立在伪科学基础之上。所以,与这件事比较起来,也许花钱写一份报告,避免将钱浪费在研发引力波武器上,实际上是一件很不错的“投资”。

看完了文章,总结一下,重点就是:

“也许花钱写一份报告,避免将钱浪费在研发引力波武器上,实际上是一件很不错的‘投资’。”

再深入总结一下,重点的重点就是:

研发引力波武器是浪费钱!

好吧,不管内心是如何震惊,听完了反方陈词,下面我们再来看看正方的观点。

正方:引力波武器前景广阔、巨广阔!

正方一辩《中国某防报》:我方观点认为,引力波武器前景广阔、巨广阔!我方认为,每一次基础科学的重大突破,都会带来人类社会的一次科技革命,从而引发军事变革,改变人类战争形态。目前,人类虽然不知道引力波会给战争带来什么,但是它已经落在人类的思想和认识之琴上,对战争的改变只是时间问题。美国国防情报局曾委托相关部门,调查令人难以捉摸的引力波是否会给美国的国家安全带来威胁。

总之,引力波对战争的改变只是时间问题。

目前,人类虽然不知道引力波会给战争带来什么,但是它已经落在人类的思想和认识之琴上,对战争的改变只是时间问题。

反方:至少在一个问题上,我与正方一辩可以达成一致。美国国防情报局确实曾委托相关部门,调查令人难以捉摸的引力波是否会给美国的国家安全带来威胁。结论是:引力波是伪科学!

并且,需要指出的是,正方一辩似乎对我方提供的证据进行了断章取义的处理。

(全场震惊!反方下场出示证据。)

评委:呃,……下面请正方二辩陈述观点。

正方二辩《某事文摘》:我方观点认为,引力波武器前景广阔、巨广阔!引力波将如何改变战争,是一个既有合理依据又充满想象力的话题。就当前掌握的引力波的知识特性来看,引力波至少可以从五个方面颠覆现代战争,改变未来战争形态。

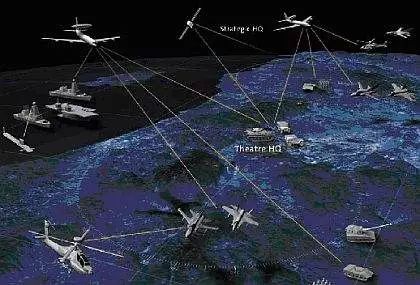

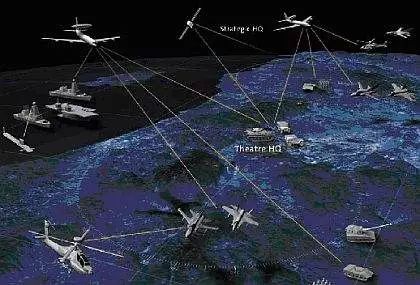

引力波可取代电磁波,实现作战要素无界沟通。如果军用通信领域用引力波代替电磁波,不仅可使潜艇在水下无障碍通信,甚至连地面上的基站和天空中的通信卫星都不是必需的了。

引力波可窥探一切,将让隐身武器无身可隐。在引力波探测面前,所有的隐身衣都将被扒个精光,因为引力波几乎可以穿透任何物质,当然就可以无视各种物体阻隔,具备窥探一切的能力。

引力波可让重力走开,将实现无限动力和万能遥控。消除重力意味着所有的交通工具都能够实现无推进剂推进,所有军事装备也将获得无限机动能力。控制重力和消除重力一样可怕,就像遥控器一样,几乎可以运用重力遥控除了电磁和激光武器外的任何武器和设施。

引力波可构建坚不可摧的核盾牌。要化解核爆,只需要在城市中心建立引力波塔,利用引力波在城市上空形成防护层,一旦核弹在上空爆炸,引力波形成的致密防护层就像反光镜一样将能量反射出去。

引力波可洞悉甚至改变敌人思维。将指令通过引力波塔传送到第四维空间,获取敌人首脑的意识形态并加以修正,从而不再以我们为敌,还有可能成为朋友,感觉就像是红警游戏中的“尤里”一样。

我是“尤里”

评委:下面由正方三辩总结陈词。

正方三辩《北京某报》:下面,由我进行总结陈词。我方观点认为,引力波武器前景广阔、巨广阔!

引力波的“武器化”,主要在通讯、探测和动力三个领域。

第一,引力波通讯——实现战场无界沟通。由于引力波具有超强的穿透性,因此采用引力波的通信方式,将无视各种物体的阻隔,从而实现战场真正的“无界”沟通。

第二,引力波雷达——让隐身装备无所遁形。类似于雷达发射电磁波,引力波雷达可以发射出特殊的引力波,无视各种物体的阻隔,从而具有“窥探一切”的能力。

第三,引力波动力——向重力说再见。引力波的发现将使人类对客观世界尤其是重力的认识进一步加深,从而让消除乃至控制重力成为可能。利用引力波的反重力发动机,将让所有的交通工具实现“无推进剂推进”,从重力场中获取能量。而且反重力的研究,可以让现有绝大多数的武器失效。

吃瓜群众(内心独白):啊啊啊!怎么好像刚刚听过!

正方三辩《北京某报》:不过,美国国防情报局以上有关引力波武器的看法,基本上还停留在幻想阶段,甚至被很多正统科学家视为伪科学。

吃瓜群众(内心独白):啊啊啊!号外号外!正方三辩叛逃了!!!

正方一辩、二辩:三辩是“特洛伊木马”!!!你闭嘴!

评委:Je ne suis pas d'accord avec ceque vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droitde le dire.

所有人:说人话!

评委:“我反对你说的话,但我誓死捍卫你说话的权利!”伏尔泰的名言啊,你们都没有听过?

PS:伏尔泰说过不少话的

评委:正方三辩,你继续发表自己的观点。

(正方一辩、二辩一脸黑线、无限愁怅)

正方三辩《北京某报》:引力波探测成像是基本不可能的。如果要发出引力波,至少要出现大质量物体。换句话说,所谓的引力波雷达,本身就是一个黑洞。如果人类能够制造或者控制黑洞,基本上也就和“神”差不多了,那也就不需要引力波雷达探测了。

至于通过引力波来开发反重力驱动装置,实际上依据的是俄罗斯科学家的“哥森史特因效应”理论。但这一理论并不成熟,而且这种理论产生引力波需要巨大的能量。比如想要驱动一架战斗机前进10米,需要地球全部电力的10的25次方倍。

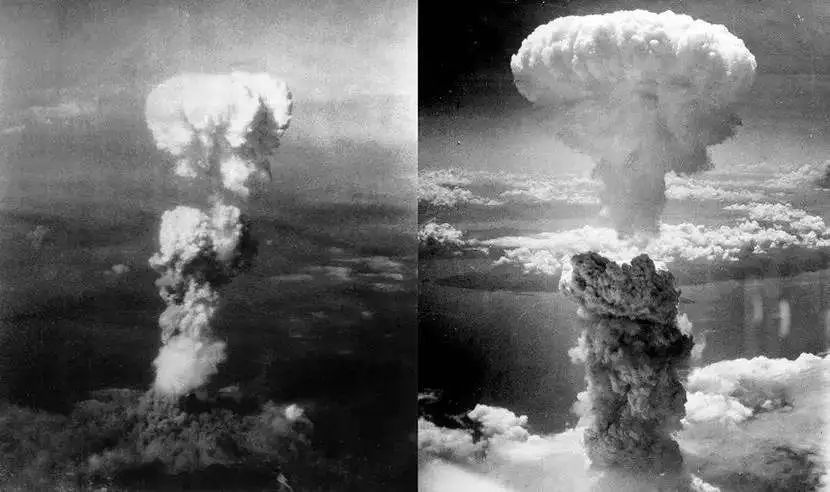

总之,虽然“引力波武器”有些过于开脑洞,但我们确实需要有相当的敏感性。因为纵观人类历史,基础科学和军事革命二者总是相互促进,螺旋上升。从20世纪初开始,这一趋势变得更加明显。就如爱因斯坦相对论的出现导致核武器的诞生。下面是其他一些典型例证……

评委:正方三辩,你可以shut up啦。

(正方三辩迤迤然下场)

小编:童靴们记住了,上面这个是错误的!记住了记住了:施施然是李鬼,迤迤然是李逵。

评委:你们看我干什么?!我又不是专家。下面,请硅谷动力公司旗下eNet&Ciweek和《中国国防报》为我们盛情邀请的几位专家为大家解读引力波的发现。相信听完几位专家的解读,大家会对引力波武器的前景有一个更为深入的了解。

首先,请硅谷动力公司旗下eNet&Ciweek专家组闪亮登场!

南非夸祖鲁-纳塔尔大学引力波研究专家马寅哲:天文学的发现几百年以来主要靠电磁光谱的测量,射电、光学、红外等从“看”的角度观测宇宙,引力波的发现则从“听”这一完全不同的角度进行天文观测,引力波天文学这一学科的大门彻底被打开。引力波将成为探测黑洞质量、测量宇宙距离等问题的新窗口。

评委:那能否借助引力波实现星际航行、时空穿越或者星际通信呢?

LIGO科学合作组织的研究成员、加州理工学院物理学教授陈雁北:从理论上讲,有可能向一个正在合并的双黑洞发射一个叠加的引力波,可望产生一种引力波放大效果,但实际上不太可能实现。此外,由于引力波本身造成的时空弯曲是很小的,所以借助引力波穿越时空、回到过往并不现实。

加州理工学院物理系魏因施泰教授:引力波离应用阶段还很远,现在谈“借助引力波时空旅行”等之类的科学幻想以及设想还为时太早,利用引力波的宇宙通信也只是一种微弱的可能。

评委:下面,有请《中国国防报》专家组闪亮登场!

中山大学天文与空间研究院院长李淼:我认为,引力波的研究将极大地推动激光物理和航天技术的发展。

清华大学LIGO工作组负责人曹军威:关于星际航行、时空穿越或者星际通信,事实上,确实有严肃的科研工作者在研究把引力波弯曲空间的原理应用于科幻迷们期待已久的星际旅行和星际通信。

评委:感谢几位专家的精彩点评!咦,人呢,吃瓜群众都去哪儿啦?

小编:吃瓜群众都去参与“战略前沿技术”发起的“引力波武器前景展望”投票活动了。我们也赶紧去吧。

评委:同去同去。

你认为引力波武器

A、是伪科学。

B、前景广阔、巨广阔,将来有可能实现。

C、不好说。

D、小编好帅!么么哒!

|

一网打尽系列文章,请回复以下关键词查看:

|

|

创新发展

:

习近平 | 创新中国 | 创新创业 | 科技体制改革 | 科技创新政策 | 协同创新 | 成果转化 | 新科技革命 | 基础研究 | 产学研 | 供给侧

|

|

热点专题

:

军民融合 | 民参军 | 工业4.0 | 商业航天 | 智库 | 国家重点研发计划 | 基金 | 装备采办 | 博士 | 摩尔定律 | 诺贝尔奖 | 国家实验室 | 国防工业 | 十三五 | 创新教育 | 军工百强 | 试验鉴定 | 影响因子 | 双一流 | 净评估

|

|

预见未来

:

预见2016 |

预见2020 |

预见2025 |

预见2030 |

预见2035 |

预见2045 |

预见2050 |

|

|

前沿科技

:

颠覆性技术 | 生物 | 仿生 | 脑科学 | 精准医学 | 基因 | 基因编辑 | 虚拟现实 | 增强现实 | 纳米 | 人工智能 | 机器人 | 3D打印 | 4D打印 | 太赫兹 | 云计算 | 物联网 | 互联网+ | 大数据 | 石墨烯 | 能源 | 电池 | 量子 | 超材料 | 超级计算机 | 卫星 | 北斗 | 智能制造 | 不依赖GPS导航 | 通信 | MIT技术评论 | 航空发动机 | 可穿戴 | 氮化镓 | 隐身 | 半导体 | 脑机接口

|

|

先进武器

:

中国武器 | 无人机 | 轰炸机 | 预警机 | 运输机 | 战斗机 | 六代机 | 网络武器 | 激光武器 | 电磁炮 | 高超声速武器 | 反无人机 | 防空反导 | 潜航器 |

|

|

未来战争

:

未来战争 | 抵消战略 | 水下战 | 网络空间战 | 分布式杀伤 | 无人机蜂群

| 太空站 |反卫星

|

|

领先国家

:

俄罗斯 | 英国 | 日本 | 以色列 | 印度

|

|

前沿机构

:

战略能力办公室 | DARPA | Gartner | 硅谷 | 谷歌 | 华为 | 俄先期研究基金会 | 军工百强

|

|

前沿人物

:

钱学森 | 马斯克 | 凯文凯利 | 任正非 | 马云 | 奥巴马 | 特朗普

|

|

专家专

栏

:

黄志澄 | 许得君 | 施一公 | 王喜文 | 贺飞 | 李萍 | 刘锋 | 王煜全 | 易本胜 | 李德毅 | 游光荣 | 刘亚威 | 赵文银 | 廖孟豪 | 谭铁牛 | 于川信 |

邬贺

铨 |

|

|

全文收录

:

2016文章全收录 | 2015文章全收录 | 2014文章全收录

|

|

其他主题系列陆续整理中,敬请期待……

|

“远望智库”聚焦前沿科技领域,着眼科技未来发展,围绕军民融合、科技创新、管理创新、科技安全、知识产权等主题,开展情报挖掘、发展战略研究、规划论证、评估评价、项目筛选,以及成果转化等工作,为管理决策、产业规划、企业发展、机构投资提供情报、咨询、培训等服务,为推动国家创新驱动发展和军民融合深度发展提供智力支撑。