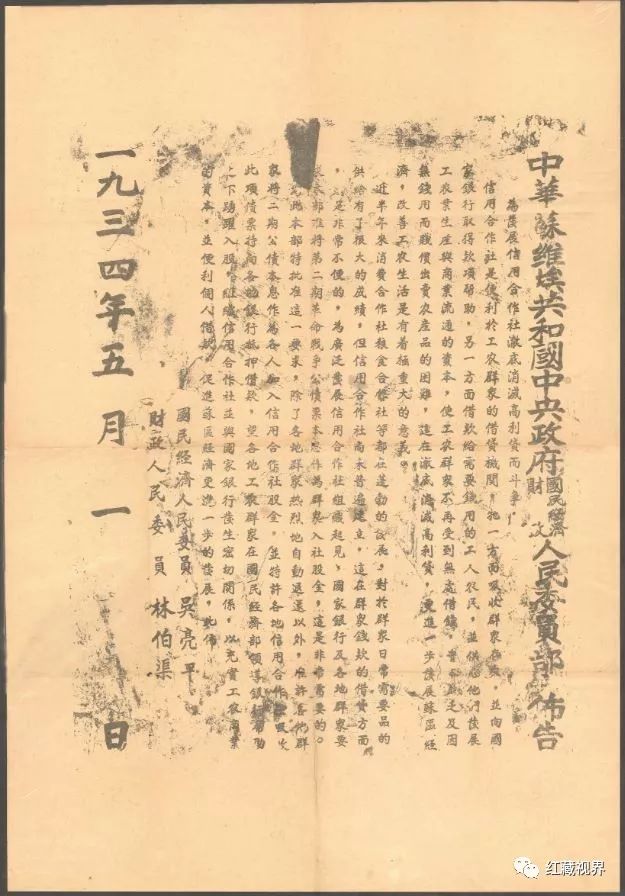

中华苏维埃共和国中央政府国民经济、财政人民委员部布告

中华苏维埃共和国中央政府国民经济、财政人民委员部布告

这张布告经历了

5

年之痒才到手。

早在

2003

年

8

月,我就顺道去江西横峰县看望著名的红色收藏家左进亮先生。

时年,左进亮先生已经从横峰县民政局退休。退休之余,经常到全县各地,包括中、小学校,机关、厂矿、武警部队等地方展览他收藏的红色文物,充分利用红色资源,潜移默化地教育下一代发扬革命精神,尽其所能传承红色基因,是当地非常有名气的红色收藏家。他收集的方志敏专题文物,是国内外屈指可数的。我在参观他收藏的红色文物中,第一眼就看上了这张布告。但他说,这是在六十年代初期就收集到的,已经有

40

来年了,

40

多年来,也没有发现第二张。

所以,我试图让他割爱转让,他挥起右手摇晃着,一个劲地连说了好几个“不行、不行、不行”。想想自己的收藏经历,真真实实地感到也情有可原,自己的心头肉,哪能轻易就转让了?让我意外的是

2008

年初,左老前辈主动打电话给我,告诉我同意将此布告转让于我,我心里格外高兴。

独立自主、自力更生是中华民族的优秀传统,也是中国共产党人从事革命、建设和改革事业的基本立足点与出发点。

1927

年春夏,中国大革命的失败,迫使中国共产党开始独立领导中国革命。

毛泽东沉着应对国共合作破裂和中国革命的空前危机,具体问题具体分析,一切依靠广大人民群众的支持,坚持和运用独立自主的原则立场,以无私无畏的英勇气概,围绕中共的独立领导、怎样开展武装斗争、如何深入土地革命、建设什么样的新政权等问题,进行了系统的探索和勇敢的实践。这成为后来开辟井冈山道路乃至以农村包围城市最后夺取全国胜利的中国式革命道路的前奏和开端。

毛泽东同志为探索中国革命道路,每到一个地方都十分注重调查研究。

尤其关心苏维埃政权建设,强调自力更生,发动群众搞好苏区经济建设。建立信用合作社就是毛泽东同志发展苏区经济思想的一个重要体现。

苏区信用合作社最早是在福建西部的永定县建立的。

1929

年

5

月

23

日,毛泽东第一次到永定,住在坎市“正夫楼”。

召见了邓子恢、张鼎丞、阮山、赖祖烈等当地革命骨干。主持召开中共永定县委会议,成立永定县革命委员会。

8

月

21

日,毛泽东与夫人贺子珍,在红四军粟裕支队的护卫下秘密来到牛牯扑,在华兴楼和青山下竹寮居住达

28

天之久。

经常接见红军和闽西的党政领导同志,如张鼎丞、阮山、卢肇西、陈正、卢其中、曾木村、谢宪球、陈兆祥、林海汀等。他们一起商谈贯彻闽西党的“一

大”的各项决议,研究建立革命根据地等问题。

毛泽东同志还向大家介绍了井冈山根据地革命斗争的经验,并亲自指导张鼎丞、阮山、卢肇西等总结永定暴动的经验教训。在养病期间,毛泽东还经常深入群众,到彭坑、白腊坑、雨顶坪、河凹头等地找贫苦农民作调查。那时候毛泽东使用的名字叫杨子任,人称杨先生。

此后,毛泽东还展转永定的湖雷、溪南虎岗等地。

1929

年

9

月,中共闽西特委根据毛泽东同志关于自力更生发展苏区经济的指示,发出了第七号通告,要求各区着手发动群众,招集私人股金创办信用合作社,以使农民卖米买货不为商人所剥削,而农村贮藏资本得以收集,使金融流通。

此后,闽西各区、乡开始筹办信用合作社。

图为永定县太平区苏维埃信用合作社旧址

10

月

26

日,永定县第一次工农兵代表大会在湖雷庆兴寺召开,宣布正式成立永定县苏维埃政府。

会议通过了《县苏维埃目前最低的施政纲要》,其中第四项就是“统一度量衡及币制”。作为苏维埃政府所在地的湖雷,既是老革命根据地,又是商品贸易较为活跃的经济中心,在中共闽西特委倡导创办信用合作社的背景下,湖雷(第三区)信用合作社随即应运而生,这是中国最早的一个红色信用合作社。此后,在太平区、上杭县北四区以及长汀县、兆征县等闽西苏区其他县区也相继创办了信用合作社。至

1931

年

9

月,永定全县苏区十个区先后创办了

9

个信用合作社,共有基金

10528

元。

图为

1930

年

2

月

15

日第三区信用合作社发行的壹毫纸币

图为

1930

年

2

月

15

日第三区信用合作社发行的壹毫纸币

信用合作社是苏区人民在资金上互相合作、互相帮助,抵制高利贷剥削的群众性经济互助组织。

它是苏区三大合作组织(生产合作、供销合作、信用合作)之一。

苏区建立前,闽西的高利贷剥削(包括现金借贷、粮食借贷、典当、邀会等)非常残酷,通常月息

3.5

分。

还有“月子利”、“圩子利”等。苏区建立后,高利贷被废除,但是由于新的金融体系尚未建立,因此出现了农民生产生活需要而借贷无门的状况。农民急需购买生产资料和生活用品没有资金,只好大量粜粮,造成粮食供过于求,米价大跌,而工业品则价格不断上涨,形成了严重的工农业产品剪刀差,影响了农民的生产积极性。因此,急需建立

新的借贷关系。

1929

年

9

月,中共闽西特委发出了第七号通告,要求各区着手发动群众,招集私人股金创办信用合作社,以使农民卖米买货不为商人所剥削,而农村贮藏资本得以收集,使金融流通。

此后,闽西各区、乡开始筹办信用合作社。

1930

年

3

月,闽西第一次工农兵代表大会又要求普遍发展信用合作社组织,并制定了《信用合作社条例》、《借贷条例》和《取缔纸币条例》。

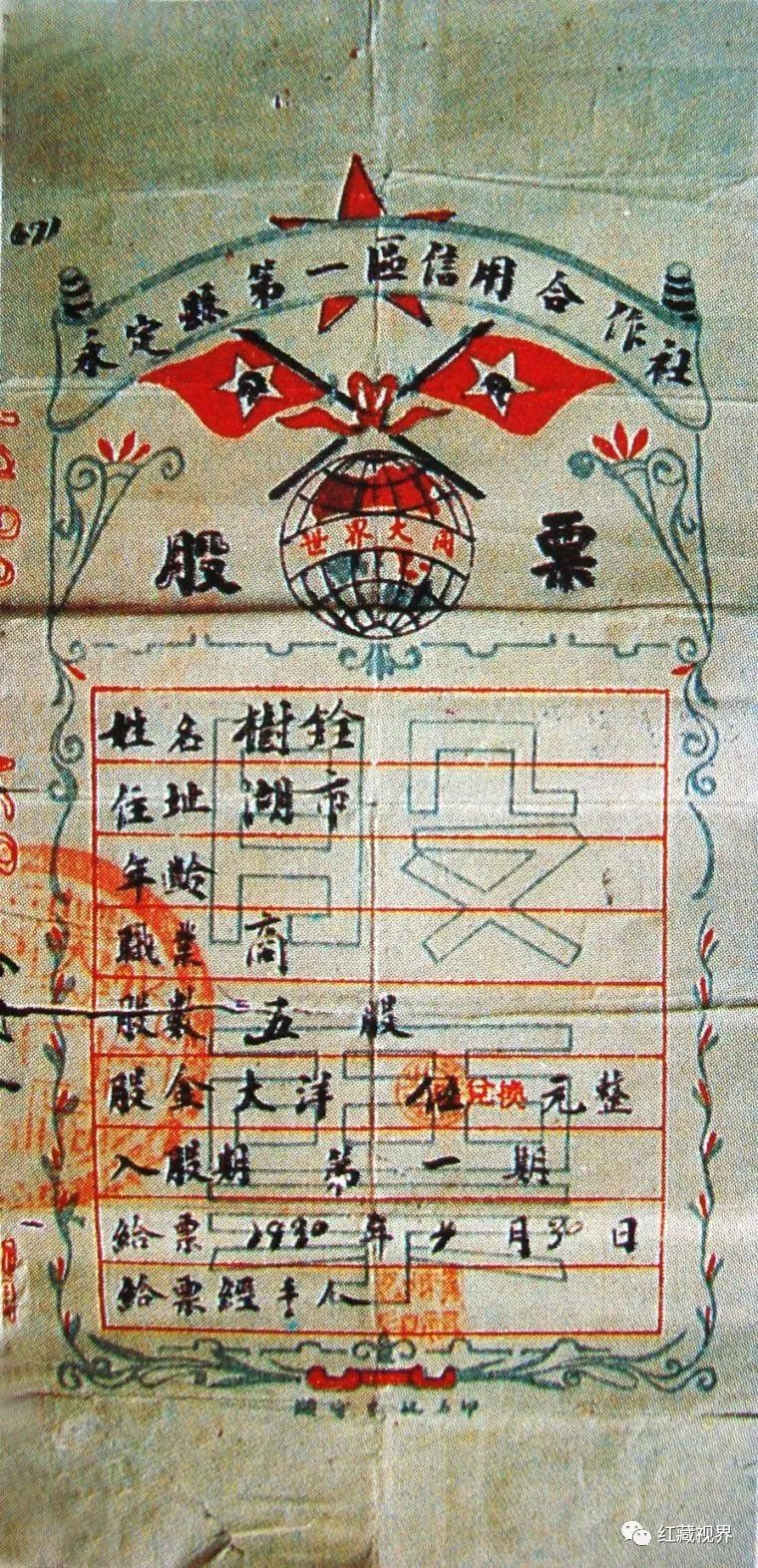

信用合作社的资金初创时部分由政府拨给,部分由群众集股。

随着生产的发展,资金便主要靠群众集股。股金每股为大洋

1

至

5

元,

1

户为

1

社员,社员有选举权和被选举权。

拥有

5000

元以上现金的信用合作社,报经闽西苏维埃政府批准,可发行不超过

50%

的纸币在市面流通。

至

1930

年

11

月闽西工农银行成立后,信用社发行的纸币由各社收回。

信用合作社的性质是以便利于工农群众的借贷机关,它一方面吸收群众存款并向国家银行取得贷款帮助,另一方面借款给需要用钱的工人农民,并供给他们发展工农业生产与商品流通的资本,使工农群众不再受到无处借钱,资本缺乏,及因无钱用而贱价出卖农产品的困难,因此,其宗旨是以便利工农群众经济的周转与帮助发展生产,实行低利借贷,抵制高利贷剥削的宗旨。

开始时规定“每借大洋

1

元者每

10

天付铜板

1

片”,以后统一规定为月利

0.6%

。

合作社也吸收群众存款,规定定期存款半年以上者月利

0.45%

,活期存款月利

0.3%

。

信用合作社的业务除存款、放款外,还代理公债票的发行,群众可以用公债票向信用合作社入股。

永定县第一区信用合作社股票

永定县第一区信用合作社股票

信用合作社坚持民主管理的原则,由社员民主选举

7

至

11

人组成管理委员会管理社务。

委员任期

3

个月或半年,可连选连任。

管理委员会定期召开社员大会,向社员报告营业情况。同时又选举

5

至

7

人组成审查委员会,负责审查管理委员会的行为及帐目。

社员大会为信用合作社的最高权力机关,每

3

个月开会一次,讨论社内一切重大事项,并审查本季度蕾业报告及决定下季度的营业计划。

信用合作社的营业纯利

50%

作为公积金,

10%

为管理委员会及职员之奖金,

10%

办理社员公共事业,

30%

按社员所付利息额的比例分还借款的社员。

闽西信用合作社的做法得到临时中央政府的肯定,

1932

年

9

月,临时中央政府具体制定《合作社工作纲要》其中要信用合作社做到:

“抵抗私人资本剥削;改善社员生活,救济工人失业;相当调节剪刀现象,巩固与发展苏区社会经济;帮助和促进社会主义经济向前发展;提高社员文化程度。”等规章制度。

1933

年中央苏区经济建设大会以后,信用合作社如同消费、粮食、生产合作社一样,也有了长足发展,但各地信用合作社的经营方式、管理方法不尽相同。

为此,

1933

年

9

月,临时中央政府颁发了一个统一的《信用合作社标准章程》,供各地执行。

这个标准章程规定了信用合作社的宗旨、组织管理、集股方式、分红原则、社员权利等项内容。这是苏区信用合作社工作的指导性文件,为苏区各地的信用合作社提供了统一的规范化、标准化的组织大纲,促进了各地信用合作社的发展。

此后,

信用合作社也由此从闽西一个苏区,发展到了整个中央苏区和川陕苏区、鄂豫皖等苏区。

为更进一步规范和支持苏区信用合作社的发展,中华苏维埃共和国中央政府国民经济人民委员部和财政人民委员部,于1934年5月1日联合发出“为发展信用合作社彻底消灭高利贷而斗争”的布告。

“准许各地群众将二期公债本息作为各人加入信用合作社股金,并特许各地信用合作社可吸收此项债票持向各地银行抵押借款”,“以充实工农商业的资本,并便利个人借款,促进苏区经济更进一步的发展”。信用合作发展又进入一个新的高潮。但到1934年10月,由于国民党军队的疯狂“围剿”,中央苏区沦陷,中央主力红军开始战略转移,信用合作社不得不停办。

信用合作社为群众生活的改善、生产的发展和抵制高利贷的剥削起了积极的作用,弥补了国家银行的不足,对发展对外贸易、打破国民党的经济封锁,也起了重要的作用。

由此可见,闽西是红色金融的发源地。

由于闽西红色金融的建立和发展,带动了整个中央苏区红色金融事业的发展,为发展苏区经济,改善苏区群众生活,支援革命战争起到了极其重要的作用。

此布告是左进亮先生在六十年代,亲自在

横峰县葛源镇枫林村村北的

闽浙赣省苏维埃政府旧址的阁楼找到的。

那个时候由于苏区文物不值钱,根本就没有人制假。从布告残留的印刷墨迹看,也可以排除是解放初期影印复制品。因为既然是影印复制,制作者不会找一张那么多残留墨迹的原件去复制。即便是找不到更好的,影印制版时,也可以把多余残留墨迹去掉。再说,如果是复制品,六十年代也没人会故意放在当年苏维埃政府的阁楼里去,那个时候的人都比较老实。比较可能的情况是:这张布告由于当时印刷时不太小心,沾粘多余墨迹较多,认为有损苏区政府形象,工作人员故意留下,顺手就放在阁楼里了。

相关链接:

吴亮平与林伯渠简介

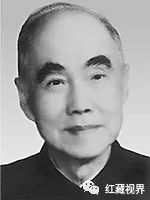

吴亮平(

1908

年农历

6

月

26

日—

1986

年

10

月

3

日),曾名吴黎平。

浙江奉化人。中国著名的无产阶级政治活动家、马克思主义理论家和翻译家。大夏大学(今华东师范大学)肄业。曾任上海学联总务部部长,参加了五卅运动。

1925

年加入中国共产主义青年团。

同年赴苏联莫斯科中山大学学习,后留校任教。

1927

年转入中国共产党。

1929

年回国后在中共中央宣传部主编《环球》周刊,并参加中央文化工作委员会的领导工作。

1932

年到江西瑞金,任中华苏维埃共和国临时中央政府国民经济部部长。

1934

年参加长征,任中国工农红军第一军团地方工作部部长、第三军团宣传部部长。

到陕北后,任中共中央宣传部副部长。

1936

年负责接待美国记者斯诺访问陕北,并担任毛泽东同斯诺谈话的翻译。

后任《解放周刊》编辑,中共中央晋绥分局委员,中共抚顺市委、东安地委书记。建国后,历任中共上海市沪西区委书记、中共中央华东局企业管理委员会副书记、化学工业部副部长、中国科学院哲学社会科学部领导小组成员、中共中央党校顾问。是中共七大代表、中顾委委员、第五届人画政协常委。

1930

年首次将《反杜林论》全书译成中文。

著有《社会主义史》、《辩证唯物论与唯物史观》、《从资产阶级民主革命到社会主义革命》等。中共七大代表、中顾委委员、第五届政协常委。

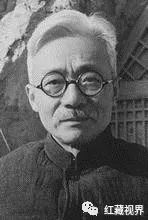

林伯渠(

1886

年

3

月

20

日-

1960

年

5

月

29

日),原名林祖涵,字邃园,号伯渠,湖南安福(今临澧县)修梅镇凉水井村人。

1907

年被派往东三省联络绿林,从事起秘密的反清活动,黄花岗起义失败后,才回湘参加反袁独立活动,后被袁世凯通缉,于

1913

年

5

月逃亡日本,并加入到孙中山重新组织的中华革命党,受命回国后,曾任湖南省署秘书兼总务科长、政务厅长等职。

1921

年

1

月,经李大钊、陈独秀介绍,加入上海共产主义小组,继续留在国民党内工作,在帮助孙中山改组国民党的整个活动中发挥了重要作用。

任中央执行委员会常务委员、农民部长和国民政府军委会秘书长。

1926

年

3

月

20

日,蒋介石制造“中山舰事件”后,出任第六军党代表兼政治部主任。

1927

年

7

月

15

日,宁汉合流后,他参加“八一”南昌起义,起义失败后,受党中央派遣,去莫斯科中山大学学习。

1932

年冬,林伯渠由海参崴学成回国。

翌年三月,进入江西中央苏区,出任苏维埃中央政府国民经济部长,后任财政部长调任没委会主任及总供给部长。

在参加长征到达陕北后,林伯渠先任中央政府财政部长,继任陕甘宁边区政府主席。

1937

年

8

月,中共中央召开了洛川会议,派他常驻西安,任八路军驻陕办事处党代表。

他利用自己社会联系广、资深望重的社会影响,广泛团结各阶层人士一致抗日,对推动第二次国共合作做出重大贡献。

1945

年

4

月,在党的七届一中全会上,他当选为中央政治局委员。

1949

年

9

月当选为政协第一届全国委员会委员和中央人民政府委员会委员。

中华人民共和国成立时,在中央人民政府委员会第一次会议上,被选为中央人民政府委员会秘书长。

1954

年

9

月,在第一届全国人大一次会议上,他当选人大常委会副委员长。

1956

年

9

月,在党的八届一中全会上,他继续当选中央委员和中央政治局委员。

在

1959

年召开的第二届全国人民代表大会上,被选为全国人大常务委员会副委员长。

1960

年

5

月,由于病情恶化于

29

日在医院病逝,享年

74

岁。

(如觉得此文不错,欢迎转发与赞赏,衷心感谢您的支持)

作者简介:

洪荣昌,笔名:红歌,中国收藏家协会红色收藏委员会副主任、秘书长,《中国红色收藏》杂志主编,《中国钱币》杂志特聘审稿专家,龙岩学院中央苏区研究院特聘研究员,中国红色收藏鉴定师,评估师。

从事收藏几十年,涉及邮票、钱币、苏区文物、毛泽东像章等。出版过《红色票证》《红色货币》《红色收藏》《红色粮票》等专著。曾在北京、福州、遵义、厦门等地举办苏区红色文物展览。其个人事迹在中央电视台、北京电视台、《人民日报》、新华网、人民网、中红网等多家新闻媒体介绍过,享誉全国。已出版的著作被中国国家图书馆、全国各大图书馆以及美国哈佛大学等海外知名图书馆收藏。几十篇学术论文被英国剑桥大学等国内外著名杂志、网站刊登转载。

关注

大海邮币社

获取更多

收藏资讯

阅读后顺便点