当

29

岁的杰克·凯鲁亚克终于停止狂热的键盘敲击,望着脚下

30

多米长的打字纸时,他一定想象不到,自己像是着魔一般酣畅淋漓地记录下的这

20

多万字,会变成狂欢的烈酒、崇高的歌谣、自由的号角,在未来无休止地改变许多人的生活与命运。

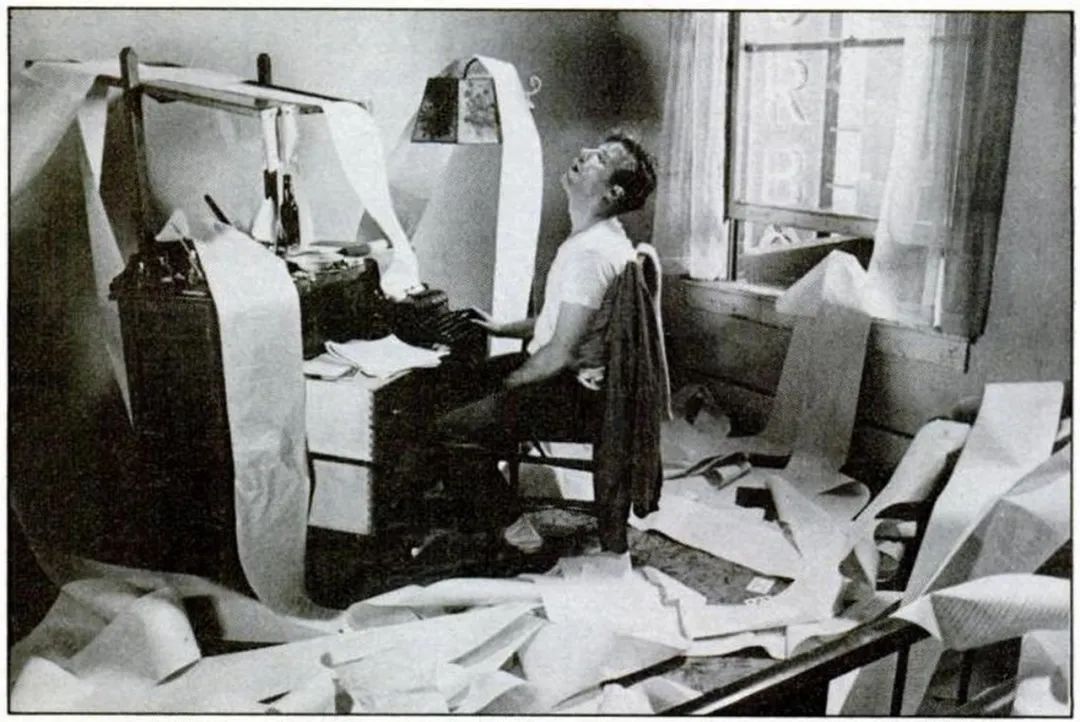

▶坐在打印纸堆里的杰克·凯鲁亚克

1951

年,已经在路上旅行整整

7

年的杰克·凯鲁亚克,结束了自己最后一次横穿美国大陆的狂野之旅,带着几个写满的笔记本,回到了他在曼哈顿的家。

彼时的凯鲁亚克,一直试图找到一种从未有过的写作方法,记录下自己在路上看到的一切,而现在,时机终于降临了。

他把绘图用的临摹纸裁成打字机能用的尺寸,然后将它们粘成一个摊开来足有

30

多米长的巨大卷轴,然后把自己锁在公寓里,仿佛突然被天启的先知一般,坐在打字机前,夜以继日,狂热敲击着键盘。

▶正在写作的杰克·凯鲁亚克

那种状态与其说是写作,倒更像是开着一辆油门踩死的跑车,在宽阔无人的高速公路上肆意狂飙。

3

个星期后,凯鲁亚克完成了《在路上》的初稿,经历了几次删改,又在出版商面前碰了几鼻子的灰后,

1957

年,《在路上》终于正式出版,几乎一夜之间,变成了美国最畅销的小说。

它像是一道突然劈向山林的闪电,引燃了一场蔓延至今的大火。

1.

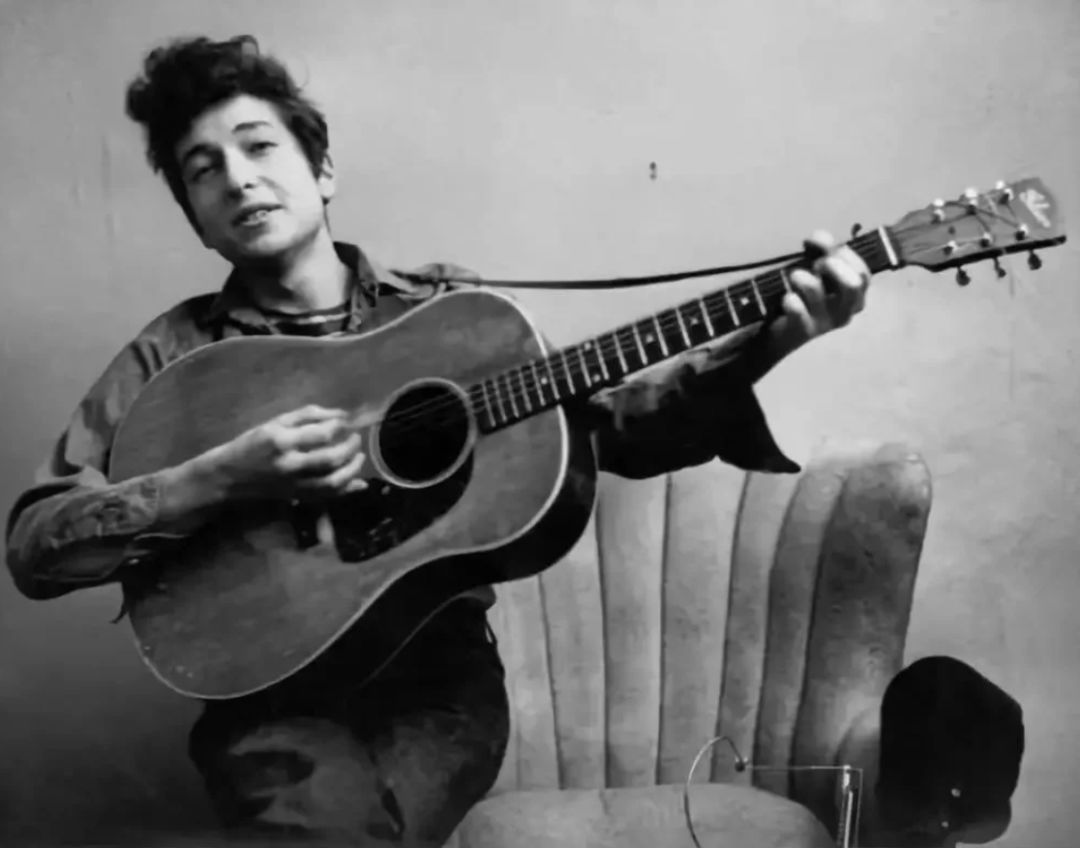

当时只有

18

岁的鲍勃·迪伦一遍又一遍地读着这本书,许多年后他也一遍又一遍地告诉别人:

《

在路上》,彻底改变了我的人生,就像改变了我们每个人的人生那样。

对我来说,《在路上》就像圣经。

▶年轻时代的鲍勃·迪伦

像鲍勃·迪伦一样因为读过这本书而走向文艺之路,甚至成为后世传奇的人,并不是少数:

披头士乐队奉凯鲁亚克为偶像,史上最伟大的摇滚乐队之一“大门”的创始人雷·曼萨雷克说:

“如果没有杰克·凯鲁亚克的《在路上》,大门乐队将不复存在”

。

约翰尼·德普曾花重金买下了杰克的旧雨衣,因为:

“凯鲁亚克,颠覆了我的生活”

。

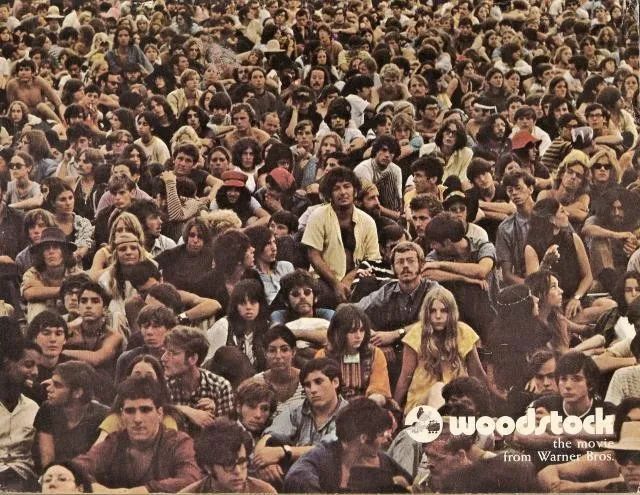

它是史蒂夫·乔布斯许多天才创意的来源,数百万家咖啡馆因为凯鲁亚克而开张,李维斯因为这本书引发的狂潮卖掉了数以千万级的牛仔裤,它缔造了伍德斯托克音乐节

……

▶纪录片《伍德斯托克音乐节1969》剧照

《在路上》真的如同另一本《圣经》般,改变了一个时代文艺青年的生活和与他们息息相关的世界,而杰克·凯鲁亚克本人也变成了无数偶像的偶像。

但也许正是因为它早已经被浪漫化成了一个崇高的文艺符号,误读它的人也越来越多。

《在路上》的确是一本文艺青年会狂热迷恋的小说,但它不是一本只有文艺青年才能读的小说,那些涤荡着欢喜、悸动,充满速度感的金句里,还有更深层的意义,这些意义与当下的我们息息相关,从未远离。

2.

比起其他那些充满着交错的暗线、复调的叙事和仿佛蛛网般人物关系的伟大作品,《在路上》单纯地如同他们的旅行本身,它只是主人公作家萨尔的视角,讲述了几段旅行的全部过程。

服役结束,百无聊赖地寄居在姨妈家的作家萨尔,认识了一位仿佛生来注定要去冒险的奇人迪恩,迪恩的经历点燃了萨尔心里一直躁动的火焰,于是他跟着迪恩开始了一场说走就走的旅行。

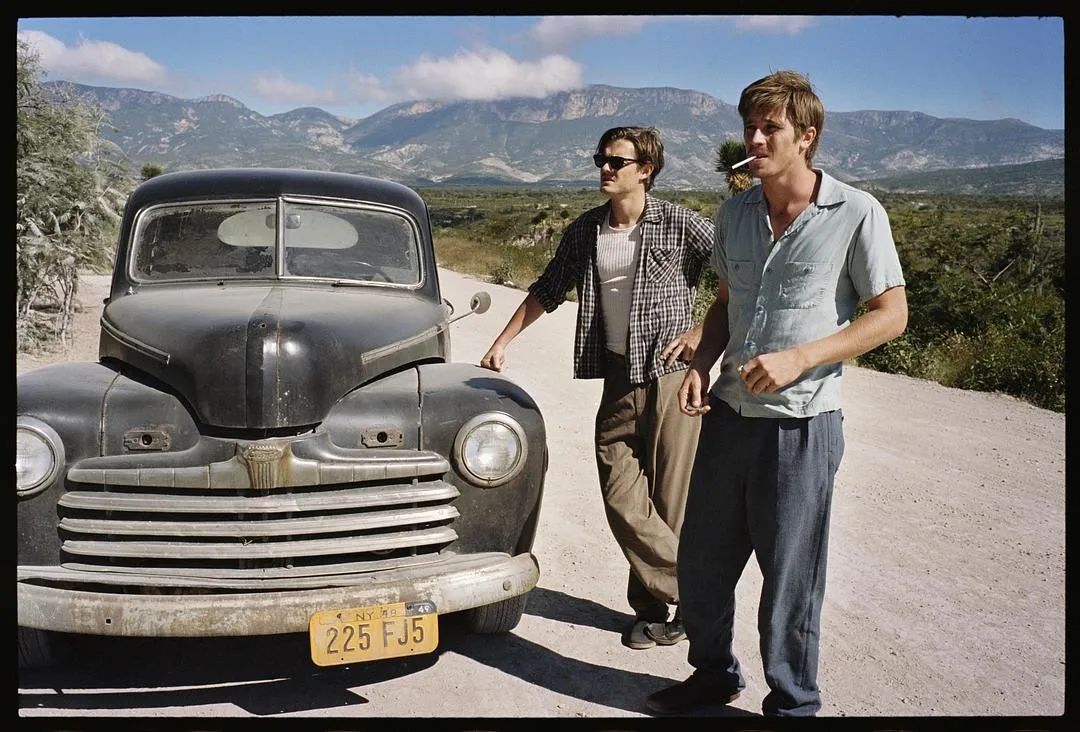

▶电影《在路上》剧照

萨尔和他们的朋友们坐着车到处游荡,有钱的时候纵情狂饮,没钱的时候就打些零工,没有目标,没有终点,抓紧一切机会寻欢作乐,在穿越了几次美国大陆后,大家各奔东西。

▶电影《在路上》剧照

用一个也许不恰当的比喻,《在路上》就像是你会在小红书、猫途鹰或者其他什么

APP

上读到的那种高分手记

——

纯粹、直接又洋溢着个人独有的体验。

也因如此,这本书读来给人的感觉就是一个字:

“爽”!

你能在这本书里读到一段又一段情绪饱满到让人忍不住想冲去出呐喊:

“凯鲁亚克万岁!

旅行万岁!

”的文字,就像萨尔形容自己追随迪恩去旅行时的感受:

“我这辈子都跌跌撞撞地跟在这些吸引我的人身后,因为我就只喜欢这些癫狂的人,他们癫狂的活、癫狂地说话、癫狂地获得救赎,渴望一口气得到一切,他们从不打哈欠,不说烂俗的寻常话,只是燃烧,燃烧,燃烧。

像最漂亮的罗马焰火筒喷出蛛网般四射的星星,然后你就看到中心有蓝光“嘭”地爆开,每个人都

‘

喔喔!

’

大叫。

“

(美)杰克·凯鲁亚克《在路上》,果麦文化,2020.1

凯鲁亚克模仿黑人爵士音乐家的创作手法,用情感激荡连续的书写方式创造出了一种文字的速度感,所以你越是读下去,越是会被文字里所蕴含的情感张力驱动着继续高速往下读,直到最后像是嗑了迷幻药一般停不下来

,

就像有人评论的:

“风景迎面扑过来,像一把大砍刀砍向你的面门,你还来不及记住什么,它就飞速退到了你的身后,然后新的一切又像你扑过来,你应接不暇,后来就干脆放弃了去记忆和消化那些地名、人名,去记住那些事,那些话。

”

但这种体验,并不完全是一件好事,它太容易驱动读者只觉察到那些表面的故事与情绪,然后盖棺论定说:“这只是一本充斥着放纵与享乐的流水账,它跟我们距离太远,除了空虚和丧,什么都看不到”。

▶打开豆瓣读书《在路上》条目,这种评论比比皆是

这真的是对《在路上》的一种莫大的误读。

3

.

正如杰克·凯鲁亚克从来不认为”垮掉的一代“是真的”垮掉了“,而称"

Beat generation"

应该是“极乐的一代”,萨尔们的旅行从来都不是想要从生活中逃跑那样简单。

如果说,

70

、

80

年代的中国年轻人可能很难体会到为什么“萨尔”们总是眼光无限迷惘,找不到方向,现在的我们恐怕会比过去任何一个时代的同龄人,都感同身受。

我们,其实也是某种意义上的“垮掉的一代”。

那时的美国和当下的中国,其实有很多相似的地方,社会日益富足,但人们却日益被消费主义捆绑,越是生活,就越找不到精神的方向,年轻人们一个接一个的从小城来到都市,然后在

996

的“福报”和创业潮里迷失在写字楼里的格子间。

梦想越来越实际,现实越来越寻常,日复一日地做着同样的事,慢慢地习惯平庸的生活,“如此生活三十年,直到大厦崩塌”。

我们每天都在说服自己,这就是生活,生活本应如此,可这个答案,到底是我们自己发自内心承认的?

还是因为我们想不到另一种可能?