人非圣贤,孰能无过,爱因斯坦这样伟大的科学家,也难免犯错误。量子实验证明,被爱因斯坦否认的“鬼魅般的超距作用”是真实存在的。

全球游戏玩家验证所谓的“鬼魅般超距作用”

一项具有突破性的量子实验证实“鬼魅般的超距作用”真实存在。这是爱因斯坦痛恨的一种怪异现象,即相互纠缠的粒子能超光速进行通讯。共有

10

个国家的

12

支物理学家团队以及

10

万多名志愿者参与这项实验,共涉及

9700

多万比特数据,所有数据都由人工随机产生。

2016

年

11

月

30

日,世界各地的志愿者玩同一款在线视频游戏,产生数千万比特数据。随后,物理学家利用这些随机产生的数据进行所谓的“贝尔测试”。贝尔测试旨在展示相互纠缠的粒子或者说粒子态的神秘关联,能够以超越光速的速度传输信息。在对它们进行测量时,这些粒子似乎“选择”自己的状态。实验结果于最近对外公布。

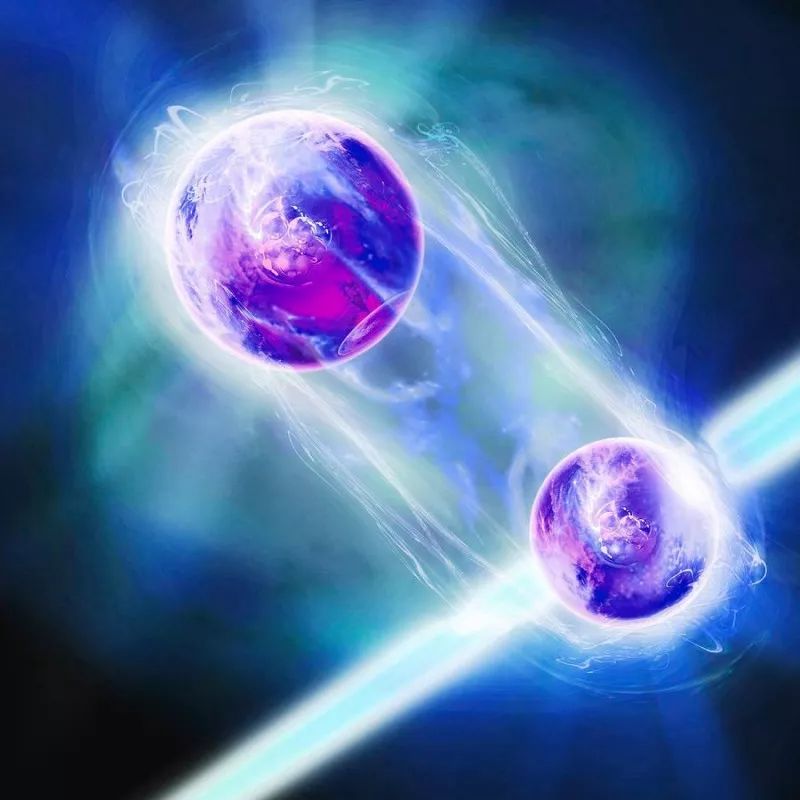

量子纠缠艺术概念图

西班牙光子科学研究所的量子光学教授摩根·米切尔在接受《生活科学》杂志采访时指出,他们的测试结果与爱因斯坦阐述的“定域实在论”相矛盾。他说:“根据爱因斯坦的定域实在论世界观,物质拥有这样一种属性,不管你是否对其进行观察,都不会影响超光速移动。我们的研究表明这种世界观并不成立,至少某些方面一定是错误的。”

这意味着存在两种可能性:我们对世界的观察实际上改变了世界,或者粒子以一种我们无法观测或者施加影响的方式进行通讯,又或者两者皆有可能。

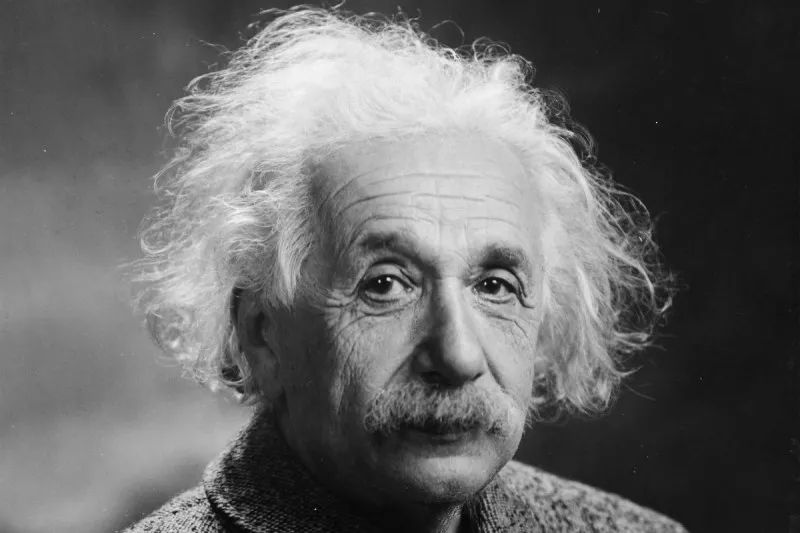

爱因斯坦

上世纪

70

年代以来,物理学家便不断通过贝尔测试来验证定域实在论的合理性。

爱尔兰物理学家约翰·贝尔率先提议这种实验,最后也以他的名字命名。贝尔测试中,物理学家比较随机地选择测量,例如处在不同位置的两个相互纠缠的粒子(比如光子)的偏振。如果一个光子朝着一个方向偏振,例如纵向,另一个光子只会在确定时间内发生横向偏振。

如果粒子测量结果相互呈镜像的次数高于一个特定阈值——不管是什么粒子或者选择怎样的测量顺序——说明分隔的粒子只有在被测量时才“选择”它们的状态。这意味着粒子之间能够进行即时通讯,即爱因斯坦痛恨的“鬼魅般的超距作用”。

这种同步反应与所谓的“真正独立存在性”相矛盾,后者构成了定域实在论原则的基础。经典力学建立在定域实在论基础之上。但测试结果证明纠缠粒子相互关联的状态超过阈值。世界确实如同“鬼魅”,爱因斯坦是错的。

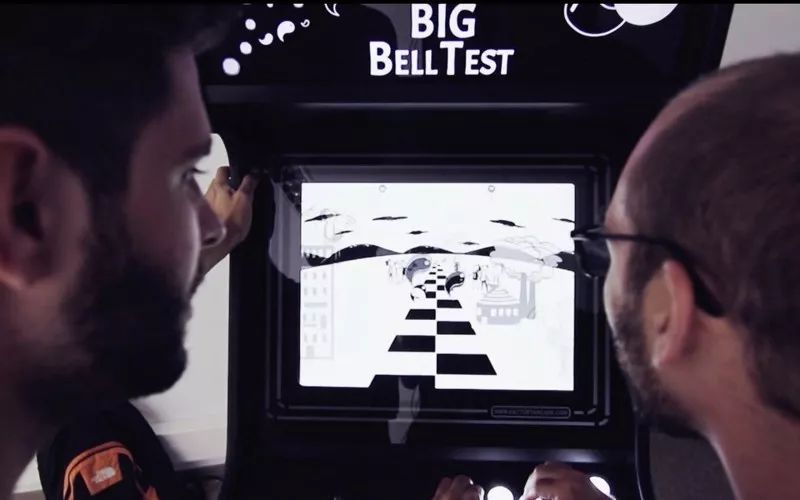

科学家利用这些数据测量纠缠粒子

贝尔测试需要一个条件,测量对象的选择应具有真正意义上的随机性。这一点很难做到,因为不可见的因素会影响研究人员的选择,即便是电脑随机生成的数据也不具有真正的随机性。这让贝尔测试存在所谓的“选择自由漏洞”,隐变量会影响实验的设置。如果测量不具有真正的随机性,贝尔测试便无法确定无疑地排除定域实在论。

为了进行这项新研究,科学家希望收集大量人为产生的数据,以便让他们的计算具有真正的随机性。与以往相比,这一次的数据让他们对定域实在性进行更全面的测试,同时允许他们消除选择自由漏洞。米切尔在一份声明中指出:“定域实在性是一个我们无法用机器回答的问题。我们必须成为实验的一部分,才能得出真实可信的结果。”

10

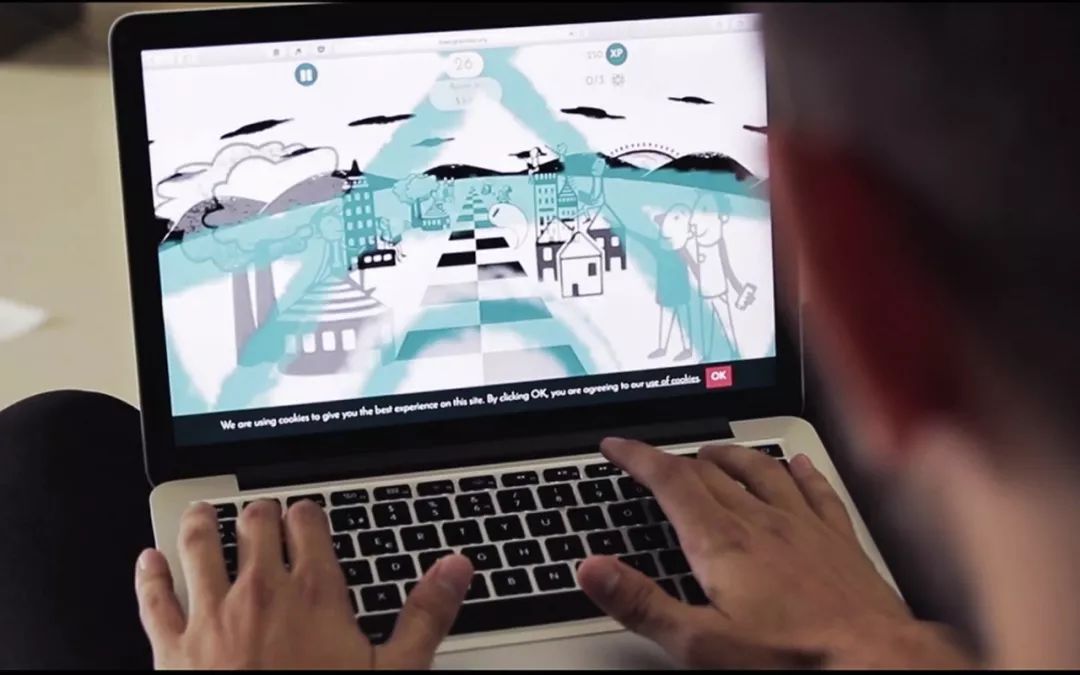

万名志愿者玩游戏为实验贡献数据

一次的实验被形象地称之为“大贝尔测试”。志愿者玩一款名为“大贝尔探索”的在线敲击游戏。游戏中,玩家迅速反复敲击屏幕上的两个按钮,一个代表

1

,一个代表

0

。他们产生的数据流向

5

个实验室,志愿者的随机选择被用于选择测量设置,以比较纠缠粒子。

根据

5

月

9

日刊登在《自然》杂志上的论文,实验室利用不同粒子进行不同实验,单一原子、原子群、光子群和超导装置。各项测试的结果均与定域实在性严重不符。此外,这些实验还证明人类和量子粒子之间存在有趣的相似性,主要体现在随机性和自由意志方面。米切尔指出如果贝尔测试的人为影响测量带有真正意义上的随机性,即不受纠缠粒子本身的影响。人类和粒子的行为都是随机的,如果我们是自由的,它们也是如此。

你可能还想看

火星为什么这么小?饭碗都让亲兄弟砸了

天文学家意外拍到疑似系外行星婴儿照 距地球600光年