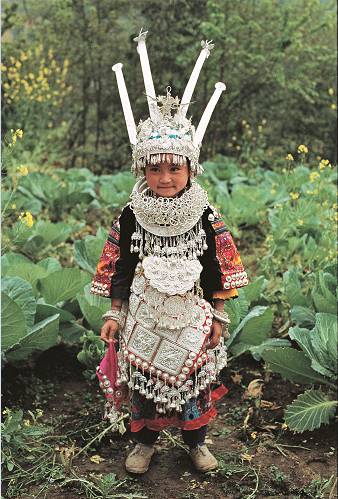

“无银无花,不成姑娘”

千百年来,苗人矢志不渝地用白银包裹自己。

姊妹节上身着盛装,佩戴银饰的苗族女子。

姊妹节上身着盛装,佩戴银饰的苗族女子。

摄影/秦刚

在黔东南的某些密林深处,无穷的山地延缓了当代文明入侵的步伐,那里的苗人世代传习着一种习俗:将家中所有的财产都换成白花花的银子,投入熔炉,锻造成丝,编制成花,錾刻成衣。

每逢苗年节,苗家女子盛装披银,项戴数个娄花银项圈淹没嘴鼻,胸前配挂重大银锁,腕间携戴多种样式的银手镯,她们要比试谁的银装最重,谁的最大,谁的最多?获胜者将会成为芦笙场上所有小伙子追逐的目标。

苗族银饰以大、重、多为美。 摄影/陈沛亮

苗民戴上银脖圈,就能战胜“老变婆”

许多苗族银匠对以白铜代替白银的行为表示蔑视,他们甚至对白银的纯度也有要求:必须达到99%以上。

因为他们笃信,只有纯正的、雪白的银子,才能成为姑娘的盛装饰品,才能驱邪逐崇、防阴气戕害。

据说古时,苗民戴上银脖圈,就能战胜作恶的“老变婆”,以保合家平安。闻名遐迩的黔东南苗族大银角,造型便源自祖先蚩尤“头有角”的形象,旨在祭祀祖先、获得护佑。

头戴大银角的苗女。

摄影/陈沛亮

头戴大银角的苗女。

摄影/陈沛亮

据《苗族古歌》记载,苗族与金银结缘很早,贵州省汉至宋朝多个古墓中出土了大量银饰物。

但银饰真正进入到苗族社会是在明代,有《黔记》载“富者以金银耳珥,亦以金银多者至五六连环”。清代,苗族戴银之风盛行,男子常“项戴银圈一二围”,女子则“耳戴大环,银圈一二围以至十余围不等”。

作为与刺绣、蜡染、挑花并存的苗族传统四大工艺之一,

苗族银饰锻制技艺在

2006年,

经国务院批准列入第一批

国家级非物质文化遗产名录

。

你们是明天的太阳。 摄影/秦刚

银饰在苗族地区分布并不均匀,从全国来看,数量最多的苗族银饰集中在黔东南地区,其次是湘西地区,西部的川黔滇苗族地区银饰较为稀少。

与都市文明遥遥相对的异域、原始、陌生的一片净土

从古至今,苗人在日常生活中对银饰爱惜备至,奉若神明。他们创造了各式各样的图案,每一个,似都蒙了一层神秘的面纱。

蝴蝶妈妈的后裔

蝴蝶,永不衰败的苗族银饰题材。

流传在黔东南苗族地区有关蝴蝶妈妈的神话,生生不息地传递在苗匠的手中。

相传蝴蝶妈妈是枫树变来的。她与水上的泡沫“游方”交合,生下了12个蛋,经鹤字鸟(或叫“鸡宇鸟”)悉心孵养,12年后,生出了姜央、雷公、龙、虎、蛇、象、牛等12个兄弟。后来雷公施放洪水,淹死了地上的人类,姜央与妹妹成了婚,使世间重新有了人类。

所以,苗人自诩“蝴蝶妈妈的后裔”。这段美丽的传说,便成为苗银纹饰的创作源头。

贵州台江施洞塘坝苗族蝶纹扭丝银手镯

民族服饰博物馆藏

曾有学者认为,这里的蝴蝶不单指色彩斑斓的蝴蝶,苗人也喜爱蚕,蝴蝶妈妈泛指具有卵生形式的蚕蛾类昆虫。因为他们发现了蚕蛾类昆虫生命历程的奇迹:

蝶生卵——卵生虫——虫变蛹——蛹化蝶……

轮回、再生、从而得到永生,这是苗族人民对无尽生命的向往。

蝴蝶纹银衣片

蝴蝶纹银腰吊饰

蝴蝶一年会经历数次繁衍,这也是苗族先民对蝴蝶生殖能力的崇拜。

蝴蝶

一生忠于伴侣,汉文化中曾有梁山伯、祝英台化作蝴蝶比翼双飞的故事。在苗族银饰中有大量“蝶恋花”的样式,传达了他们对美好爱恋的追求。

苗银“蝶恋花”

(蝴蝶与花组合样式)

摄影/陈沛亮

所以,这片土地常被誉为“花的海洋,蝴蝶的世界”。

未曾孤单的飞鸟

苗节上的盛装 摄影/李雪

黔东南着中短裙的苗族自称“嘎闹”,就是“鸟雀”的意思,在那里,青年男女对唱情歌时,男方为尊重女方,可叫对方“闹”(鸟)。当地的苗族还把祀祖的祠堂称为“宰闹”,意思是“鸟的家”,祭祖的鼓社节,又叫祭鸟鼓节。

从古至今,苗族民间保持着大量的鸟崇拜遗风。

苗节中,歌者头上着羽饰,将鸟银花插在头上的样子,与宋陆游《老学庵笔记》载苗族男子“未婚者以金羽插髻”与明《黔记》载苗族“插鸡羽子巅”大抵相符。

可见,苗族用羽鸟装饰自己的历史非常久远。所以,凤鸟纹也是苗族银饰中使用频率较高、造型丰富的纹饰之一。

苗族银匠李正文(省级非遗传承人)制作的鸟图腾配饰。

摄影/陈沛亮

传统凤凰纹饰雍容华贵,但是苗族的凤鸟纹从来

没有具体标准的样式。有时像鸟、有时像鱼,或在鸟身上长出鲜花,或化为人形,似鸟非鸟。

錾刻鸟纹的银发簪。

信鬼好巫的苗族,认为死亡不是生命的终结,而另一种形式的延续或再生,灵魂要回到祖先那里去团聚的。巫师若是为他们沟通生死的中介,鸟儿则是阴魂归宗向导,它会带领人的灵魂到达祖宗的发祥地。

芦笙节上的苗人。

苗族芦笙节上,舞者们头饰银凤冠,笙系羽毛,面向东方,吹奏的第一支舞曲是召唤雨水的,祈求天神赐雨降福。芦笙之音本身也被视为凤鸟的名叫,苗家认为它是母亲的声音。

银饰器物上的凤鸟纹 。 摄影/陈沛亮

所以,苗族银饰图案上那些流变的鸟纹,是活跃的生命穿越至原始神秘巫术世界的象征。

龙纹,仍是对自然的敬畏

银饰上的龙纹样受中原文化影响痕迹较重,如角、冠、帽等头部大件饰物的主装饰区,大都表现为龙纹。龙在苗族神话中同样具有至高无上的地位,苗族地区龙纹的流行,与华夏民族的文化交融息息相关。

龙形银项圈,中间为中国传统纹样,二龙戏珠。

摄影/李贵云

龙纹银胸牌 摄影/李贵云

黔东南苗族有关龙船节的传说,讲到人们为了纪念屠恶龙的英雄,祈求风调雨顺,每年5月会在清水江巴拉河划龙舟,龙舟就是对龙形象的模仿。

按照苗家祖先相传的民俗,苗族人家新居落成,要举行由祭龙、接龙、安龙等一系列的的“接龙”仪式,以避灾祈福,表达苗人对黄河故土的眷恋和向往。

苗族龙纹银簪

苗人世界里的“菩萨”

黔东南苗族信奉“西达”,即土地菩萨。土地菩萨多设在寨边、桥头或三岔路上的土地屋内,土地屋多为木头或者石头搭成,、简陋得很。逢年过节,群众纷纷以鱼肉酒和饭敬祭,求其保佑安宁。

“土地”为道教人物,“菩萨”为佛教人物,仅从称呼上看其便有融合色彩。

贵州黄平苗族银菩萨腰带饰品

民族服饰博物馆藏

信奉道教和佛教的苗人不多,他们的宗教信仰是以本土原始宗教崇拜为主体的,其他民族宗教为补充的宗教形式。但长期以来,在苗族和其他民族融合的过程中,逐渐形成了土地菩萨、土地奶、筷子菩萨等形象。

很多苗族银饰品,上面既有弥勒佛、观音菩萨、又有道教八仙,还有形似苗人的罗汉,呈现出强烈的融合趋势。

隐匿在神秘背后的绚烂世界,你别错过。

文 / 婷哥

-END-

投稿邮箱|

didaofengwu2015@qq.com

我们每天都会看哦