多数中国人还没经历过房子的大熊市,相信房价跌了就能救市。也许并没有这么简单,我的看法是,在所有资产价格都跌的大周期里,房子也抗不住。万一房子真跌了呢?需要好好思考下这个问题了。

对于房地产从业者和背负房贷的千万业主而言,刚刚过去的长假显然并不让人舒心。

所有房企都在收缩战线。恒大发起全国8.9折优惠,碧桂园个别项目打到7折;厦门万科的107幢别墅五折甩卖,一期业主因后续售价大跳水而围攻售楼部的新闻不绝于耳。

大甩卖的背后,是房企对中国房地产市场未来的悲观预期。今年1-8月,全国300座城市的土地市场流拍高达890宗,而就算是上一轮房地产低谷期的2014年,整年流拍总数也仅有345宗。

一切似乎都表明,被全国人民口诛笔伐十余年而屹立不倒的房产泡沫,终于到了临界点。

然而,当这一刻真的到来,社会却很难说有多少正面情绪。毕竟,近年来中国家庭债务不断攀升,其中大头就是房贷,更不用提房地产已与整个经济和金融体系有着千丝万缕的联系。

事实上,30年前,类似的危机已经发生过一次。浪潮退去后留下的深远后果,至今仍影响着那块曾经狂热的土地。

没有实业的新特区

1988年,正值改革开放十周年之际。

深圳、珠海、厦门和汕头等四个经济特区发展正好,但沿海经验能否适用于广大农村还是未解之谜。中央迫切需要一张「白纸」,来做深化开放的试验田。

这一次,大陆最南端的海南摸中了大奖。

那时的海南还没有从广东省分离,是一个真正意义上的「原生态」农村岛,人均GDP只相当于全国平均水平的80%。加上独立于大陆地区的独特地理条件,让这个岛屿成为了一张理想的「白纸」。

1988年,海南省人民政府正式挂牌。中央的想法,是在海南省建全国最大的新特区。

●

1988年,海南建省办特区挂牌

光「特区」两个字就有足够的吸引力。广东、浙江等地在改革开放中迅速崛起的传奇故事,吸引着所有爱拼敢闯的人。海南建省当年,希翼着「自由市场环境」的年轻人们便蜂拥而至。

企业家、教师、大学生……一齐聚集在海南,渴望在历史变革中抓住一丝改变人生的机会。

●

1988年,乘船来到海南的闯海人

●

椰子树是当时招聘广告发布平台

今日的地产大亨冯仑、潘石屹等人,都是「闯海人」中的一员。冯仑当时是中央政治体制改革研究小组办公室成员,

为了调研

来到海南;潘石屹则是「偷渡」深圳的下海者,后来留在了海南。

然而,这个环境原始、生活贫困的海南岛消费严重不足,更没有办法给乌泱泱的人口大潮提供足够的工作机会。

辞了「铁饭碗」、又找不到合适工作的大学生,只好卖起了「人才饭」「人才饺子」,甚至擦皮鞋,卖报纸,到建筑工地干苦力。

●

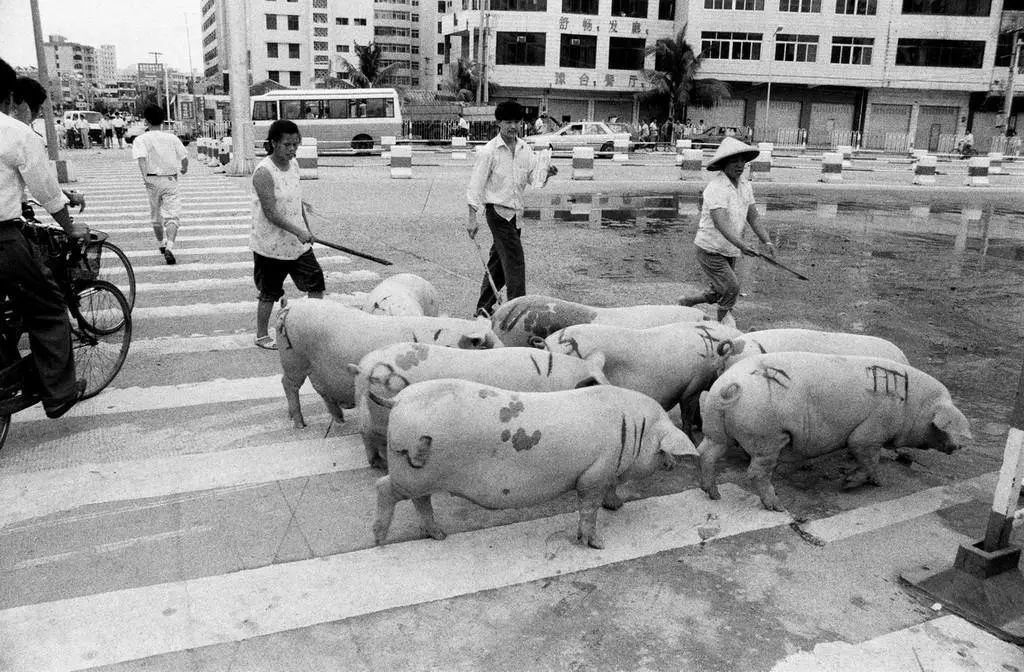

1993年,海口市街头还有人在放猪

由于基础过于薄弱、缺乏开发本金,海南省政府决定用广阔而不值钱的土地换取开发投资。初步确定,在洋浦半岛划出30平方公里的土地作为开发区租出,区内基建及招商全部由承包商负责。

海南项目一度引起李嘉诚的兴趣。据说,他曾向主管领导提出将整个海南划作自由港,实行类似于香港的「一国两制」,但这个异想天开的提法最终未果。

最后,日本熊谷组(香港)有限公司以每亩2000元的价格租下了这片土地,租期为70年。熊谷组支付了2500万元定金。

●

熊谷组承诺用15年左右,将洋浦开发区建设成一个「公用设施完善,以外向型工业和出口加工业为主的综合性对外开放经济区」

「自由港」的设定,对海南来说不失为一个好选择。仅凭出让管理权,就换来熊谷组带来的大量资金、资源和广阔市场,能迅速完成原始积累。这种思路一度得到中央支持。

然而,中央的态度迅速「变天」。1989年全国政协会议上,五位委员抛出一份「洋浦调查报告」,指责海南与外商签订的协议,认为海南「引狼入室,开门揖盗」,洋浦即将成为「新租界」。

到底是在「改革」还是「卖国」?

争论一个多月后,邓小平批示:「我最后了解情况后,认为海南省委的决策是正确的。」但洋浦和熊谷组的合作就此搁置,一放就是三年。

● 曾经的

洋浦港

在潘石屹的回忆里,经商之后最困难的年份就是1990年。海南岛刮起了台风,人们纷纷离开。相较于1988年的人声鼎沸,两年后的春节,海南岛的招待所里只剩他一个人。

而在北方的上海,由于一位长者的提携,抢跑的浦东新区到春节已初具规模。

「要发财,炒楼花」

洋浦风波后,冯仑一度离开海南,易小迪和潘石屹则留在岛上研究佛学。

直到1991年9月,「万通六君子」才第一次聚齐。他们在海口成立了「海南农业高技术联合开发投资总公司」,挂着农业公司的招牌,向房地产进军。

●

万通的诞生

房地产与其说是万通的个人奋斗,倒不如说是海南岛的历史行程。洋浦事件后,熊谷组对海南失去了兴趣。他们承诺的以重工业开发为中心,计划引入的大型炼油厂、乙烯厂、尿素厂,直到1998年都没有实现。

归根结底,日本资方由于担心政治风险,不想再介入洋浦项目。失去日资支持的香港熊谷组,并没有发展实业的能力。他们在无奈中,也和海南省政府一样,想到了利用洋浦的土地。

就在开发商缺乏资金、政府急需用钱的背景下,政策也终于放开了。1991年,国务院发布《关于全面推进城镇住房制度改革的意见》,明确了房地产业的发展方向,1992年,海南的房地产市场开始急速膨胀。

●

1989年,海口市龙昆路上最后的一片田地,旁边是待建的房子

万通发家的故事广为流传。他们借了500万元,用这些钱向银行贷款1300万元,然后通过炒连体别墅赚了几倍。

潘石屹在那时候挣到了人生中第一个100万:「一开始都不敢相信,不敢签。在1楼签了房产买卖合同,到6楼加价就卖了。现在想想都害怕。」

同样的还有本地富豪冼笃信,在海南岛四处拿地,一跃成为海南首富。他一度当选全国政协委员。

●

冼笃信出席第八届二次全国政协会议

海南省1989年房地产投资仅为3.2亿元,而到了1992年,全省房地产投资达87亿元,占固定资产总投资的一半,全省财政收入的40%。

房价也一路飙升。1991年,海南省房地产平均价格为1400元/平方米,仅仅一年,每平方米的价格就猛增至5000元。要知道,当时全国商品房均价只有995元/平,北上广深的商品房均价直到1998年都还在5000元以内。

这个人口只有六百余万的小岛,出现了两万多家房地产公司。他们大多不是正经的开发商,而专注于炒地皮、炒楼。

炒房者以国有企业和有政府关系的私企为主,因为只有他们能弄到「政府批文」这一珍稀资源:有批文,拿地价格就低,倒到市场上,就可以狠赚一笔。

当时的拿地十分随意。跟政府大致协商好要哪块地,交些定金,政府签了协议,画个「红线图」或「蓝线图」就行。只要拿到图,就能去找下一个买家。「一块地倒手五六家」,每个中间商都能都能赚到钱。

●

1994年,海口街头

为了买下更多的「图纸」,或者使「图纸」收益成为现金,所有人都在大量贷款。以四大商业银行为首,银行资金、国企、乡镇企业和民营企业的资本通过各种渠道源源不断涌入海南,总数不下千亿。

几乎所有的开发商都成了银行的债务人。而最后的风险,被压在了银行身上。

危机爆发

所有人都知道,这种击鼓传花的炒楼游戏终究会崩盘。但没人相信倒霉事会发生在自己身上,而是想着在崩盘前多捞一笔,再多捞一笔。

万通大佬们属于急风骤雨到来之前有幸抽身而退的少数人。潘石屹「五斤桔子」的都市传说广为流传:据说他用五斤桔子,从规划局的工作人员那里换来一些项目材料,得知海口市的人均报建面积达到50多平方米。而当时北京,人均报建面积才不过7平方米。

更靠谱的说法,是冯仑从体制内的朋友那里得到了消息:国家即将出台宏观调控文件。虽然没有预料到调控后果,他还是坚定了离开海南的想法。1993年初,万通离开北京,冯、潘们移师西安和北京、上海等大城市,寻找新的机遇。

●

年轻时的冯仑、易小迪、王功权、潘石屹

地产大亨冼笃信却不信这个邪。1993年,时任人民银行海南省分行行长的马蔚华找到他,告诉他中央很有可能会紧缩银根,要提前准备。

冼笃信不以为然。

1993年6月23日,时任国务院副总理的朱镕基发表讲话,宣布终止房地产公司上市、全面控制银行资金进入房地产业。

一天后,国务院发布《关于当前经济情况和加强宏观调控意见》,提出16条强力调控措施,包括严格控制信贷总规模、提高存贷利率和国债利率、限期收回违章拆借资金、削减基建投资、清理所有在建项目等。

●

全国金融会议上的朱镕基

调控效果显著。

冼笃信的人生开始了不断下坠的下半场,一同下坠的还有海南房地产本身。失去资金来源之后,海南表面火热的房地产事业瞬间垮塌,全省「烂尾楼」高达600多栋、1600多万平方米,一度拥有全国10%的积压商品房。

之所以大量烂尾和积压,核心原因是购买力不足,需要买房的人又买不起。

购买力不足的元凶是房价的虚高。到1993年上半年,海南房价已飙涨到7500元每平,而当时全国职工平均月薪才280元,最高的上海市也才471元。这个比例在2017年,相当于每平16万。

但海南房地产的主要投资者是国企和事业单位,他们宁肯空置也不愿降价,因为降价会出现账面损失。保留较高的资产数字,能够避免负责人承担法律或行政责任。

但纸面资产挡不住资金链的断裂。开发商或跑或倒,巨大的压力降到了银行身上。

不少银行的不良贷款率一度高达60%以上,仅建行一家,先后处置的不良房地产项目就达267个,现房面积一度占海南房地产存量的20%,现金回收比例则不足20%。

炒楼客们留下了一地鸡毛。银行手中的房地产项目往往质量低劣,除了根本没起建的图纸楼盘,还有不少在建楼盘拖欠大量工程款,很多楼层都先后被抵押多次,债权纠纷盘根错节,几乎每栋烂尾楼都能牵扯出七八个官司和十几位债权人。

●

地产泡沫破灭后留下的烂尾楼随处可见

为了解决信托公司们因大量投资房地产而出现的资金困难,1995年8月18日,海南省政府牵头成立海南发展银行。

这家「救火」银行起步艰难。这家银行在五家信用社的基础之上建立,但实际上其中四家都无法正常营业。这个注册资本16.77亿元人民币的年轻银行在诞生之初,就承接了44亿元的沉重债务。

不过,各方依然对海发行寄予厚望。中国人民银行海南省分行行长表示,处于大规模开发期的海南仍然需要大量建设资金。他希望这家本地银行能在协调好历史问题的同时,为本地企业提供更好的融资服务。

海发行不负众望。1996年底,海发行资产总量为86.3亿元,增长率达到94.3%,偿还了59%的债务,形势看似一片大好。

●

海南发展银行所在的大楼——富南大厦

海发行实现高速发展的方法,主要是超常规的高息揽存和同业拆借。

据当事人回忆,1995年底在海发行存款的利率是15%,1996年的五年期存款利息甚至一度高达22%。在省政府背书和高额利率的刺激下,机关和个人都踊跃往海发行存钱。当时大额存款要托关系才能办成,整栋富南大厦人来人往,热闹非凡。

然而,高增长的背后是隐忧。成本如此之高的资本金,无论投到什么项目上,回报都无法覆盖成本。

可是焦头烂额的政府,并没有精力来帮海发行「戒毒」。事实上,高息揽储是海南信用机构的发展常态:当地众多的小信用社,存款利率比海发行还要高,有的高达25%。

在1997年亚洲金融危机的冲击里,这些信用社应声倒下。到年底,资不抵债、无法兑付到期存款的信用社已经有几十家。

怎么处置这些濒临破产的小信用社?各方意见不一,但最终达成共识:

「让海发行背起来!」