本文原载于文汇

近期,英国作家罗瑞·斯图尔特的著作《寻路阿富汗》中文译本在北京大学出版社出版。从书名上看,这好像是个旅行札记。事实上,一些评论家也将之称为“旅行文学”。这或许是呼应了近年的“旅行文学热”,但凡出游、历险沾边的都算在其中。从CNKI知识搜索里能看到,论文标题里有关“旅行文学”的文章有97篇,其中不少都是近年发表的,不能不说是个“热点”。

但如果

从“蹭热点”的角度理解《寻路阿富汗》,未免太简单了

。《寻路阿富汗》的“亲历”叙述,其实不等于我们长谈的旅行文学,它和彼得·海斯勒(何伟)的“寻路中国三部曲”有相似之处,但比之更有冒险的意味。我想到的另一本与之类似的书是美国作家亨丽艾特·默茨写的《几近退色的记录:关于中国人到达美洲探险的两份古代文献》。你可以不赞同这本书的观点,但她的实证精神令人钦佩。默茨女士相信《山海经》(准确说应该是《五藏山经》)是帝禹时期的考察报告,最令人震惊的是,她根据《东山经》记述的4条山脉的距离里数(3里折合1英里),以及相关物产,严格与北美洲地图的诸山峰一一对照,发现两者有着非常准确的对应关系。而且这个比对是她徒步勘察的,哪怕不从学术角度讲,作者的实证精神也是令人钦佩的。

如果事实果真如此,正如书中所讲,“对于那些早在四千年前就为白雪皑皑的峻峭山峰绘制地图的刚毅无畏的中国人,我们只有低头,顶礼膜拜。”我们还是从作者的经历说起吧。从履历上看,斯图尔特算得上是精英人士。他毕业于英国伊顿公学和牛津大学,获得过皇家高地军团的军官资格。他不仅是作家,还是外交家、社会活动家。资料显示,他曾任英国驻印尼、波黑和伊拉克的外交官。2004年凭借在伊拉克的驻地工作获得英帝国勋章。2006年到2008年期间,在喀布尔担任绿松石山慈善基金会首席执行官。为呼吁国际社会减少向阿富汗派兵,2009年起担任哈佛大学肯尼迪学院卡尔人权政策中心主任。

正是出于这样的背景,

他对自己的精英身份有种批判式反思

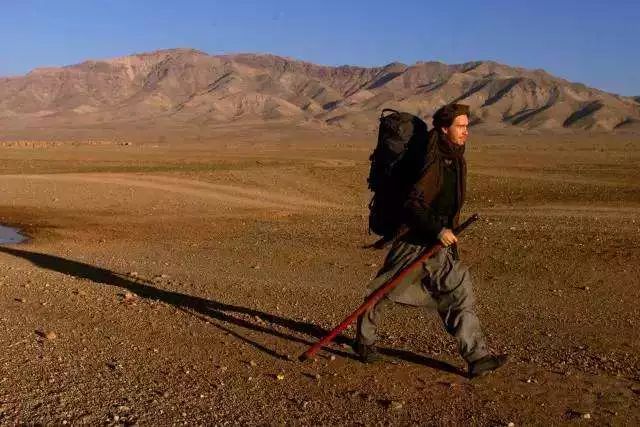

。他从很早就为了在阿富汗问题上争取更多发言权,作出了一些外人看来不必要的“牺牲”。斯图尔特在2010年弃教从政,参加竞选,成功当选英国议,2017年起任英国国际发展兼外交国务大臣。《寻路阿富汗》记录的就是他在十几年前的一段经历。2000年,斯图尔特开始他徒步穿越亚洲的计划,在伊朗、尼泊尔、印度和阿富汗几个国家内分段各自走了一段,全程合计近万公里。

其中,他在2002年横穿了阿富汗的国土,在塔利班政权刚倒台,尚未进入混乱局面的阿富汗,斯图尔特捕捉了阿富汗人普通生活里的诸多细节,展示了历史变局背后不为人所熟知的种种。

逃离宏大叙事,专注微观叙事和非虚构叙事

,是《寻路阿富汗》写作手法里耐人寻味的一点。比如,尽管相较陷入战乱的阿富汗,作者“寻路”的时候还算国家相对平静之时,但一路独自前行,仍面对很多麻烦乃至危险,以至于沿途的很多阿富汗人都不认为作者能顺利横穿这些山区和谷地。要表现这种“风险”和克服它的“艰难”,作者没把笔墨放在自己的困难上,而是特别注重对普通阿富汗人生活的表述,以及听过他们的观念来折射国家的变局。

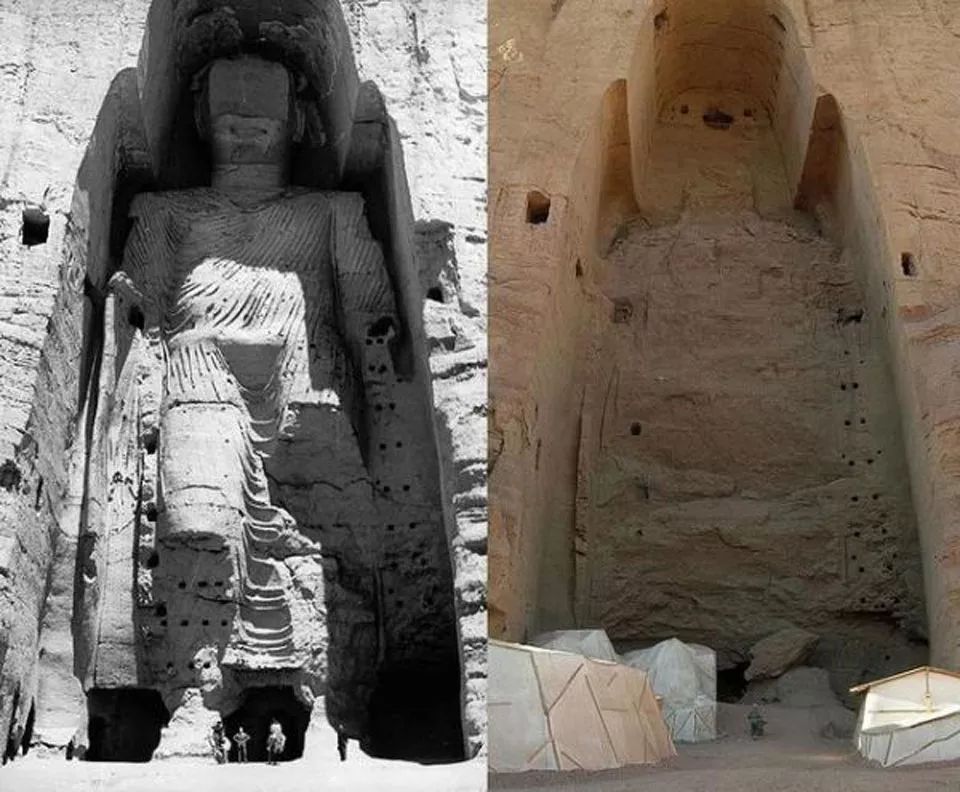

巴米扬是阿富汗一个文化符号。很多人都知道阿富汗有个巴米扬大佛。巴米扬的文化遗迹甚多,巴米扬山谷是东西文化交融的纽带。经历千年的沧桑和数次战火,巴米扬的文化遗迹被破坏严重,曾经的晋代高僧法显和唐代高僧玄奘驻足膜拜的文化殿堂,在今天只剩下残檐断壁。不过,作为文化遗产聚集地,外界从来没有忘记巴米扬。即使在佛像被毁、遗迹遭破坏后,一些国家仍愿意出资修复,但斯图尔特把更多目光放在了当地民众的日常生活上。

当地人当然不会不关心巴米扬的文化遗迹被毁的事情,但如何在乱局下生存,是他们更关心的问题。斯图尔特没有回避这点,用他的话说,“然而似乎他们(当地人)并不为此感到困扰。在近一千五百年的时间里从谷地各个角度都看得见的大佛就此消失了,这应该是有点奇怪吧。但正如那个人(本地哈扎拉人)所说,对我们而言,还有更要紧的事”。

对作者来说,探寻历史和当下的关系也是“更要紧的事”。

除去西方视角,用阿富汗人的本土视角来看待这些问题,是斯图尔特叙述技巧里很吸引人的一点。

比如,他曾古尔省当地的老人交谈,老人或许不能像书斋里的知识分子那样言谈,但他的文化记忆却是最原汁原味的。谈到古尔王朝的传说,当地人说,“我们小时候都听说过古尔王朝古都绿松石山的故事......传说有一条木头架起来的栈道,在河上有几公里长,因为峡谷太窄,山口太陡,不这样就没法让骆驼商队通过......”

如果不是亲临现场,去做类似田野调查的“寻路”和探访,大概难以想象,当地人并没有活在所谓“世界眼光”的历史叙述里,按照他们的文化记忆,哪怕是部落、村庄里代代传承的故事,也能构成对阿富汗历史的整体想象。在地缘角度上看,阿富汗常被称为“帝国坟场”,从古至今,因为位居中西方文明的交汇点上,地理位置十分重要,兼有兵家必争的地缘优势,古代至近代的阿富汗历史也是不同文明、不同政权相互争夺、版图犬牙交错的地区。

阿富汗的历史和文化十分复杂,复杂到了当地人可能也很难搞清自己的血脉和文化基因来自何方

。正因此,《寻路阿富汗》展现的丰富性和复杂性值得反复思考。