众所周知,核武器虽然威力巨大,但是自诞生起使用次数屈指可数。正是因为威力巨大,反而使拥有者小心翼翼,因此核武器更多的价值是威慑效能。除了美国、俄罗斯、中国、朝鲜,英国、法国、印度、巴基斯坦也是主要拥核国家,坚持威慑性的核政策。英国实行“最低限度”核威慑战略,逐步从强调第二次核打击能力向“先发制人”演变;法国以全方位威慑取代“以弱对强”的威慑形式;印度的目标是“最低限度可靠核威慑”,坚持独创“印度”系统,实际为进攻性核政策;巴基斯坦始终将自己的核政策同印度挂钩,曾多次表示可以签署《不扩散核武器条约》和《全面禁止核试验条约》,但必须同印度一起签署。

英国核政策

英国坚持独立、最低限度、可靠的核威慑政策。英国认为,核武器及其运载工具存在扩散风险,拥有核武器的国家数量继续增加,恐怖主义日益泛滥,国家间冲突的可能性不能排除,英国拥有核武器对于应对核讹诈、震慑恐怖分子及支持恐怖分子的国家、处理国家之间的关系、保持大国地位等,具有重要作用。只有英国首相才有权授权发射核武器,以确保在任何情况下都能实施政治控制。

一是提出只有在极端情况下才可使用核武器,但刻意模糊具体的核打击条件。英国提出,不会对任何签署《不扩散核武器条约》的非核国家使用或威胁使用核武器,只有在自卫或保护北约盟国、受到大规模杀伤性武器(如化学和生物武器)国家的直接威胁等极端情况下,才可能使用核武器。这说明英国不排除对无核国家实施“先发制人”核打击的可能性。英国有意模糊核武器使用的具体条件,保持对使用核武器的确切时间、方式以及规模的模糊性,目的是不让潜在对手轻易摸清底线,增加核威慑的有效性。

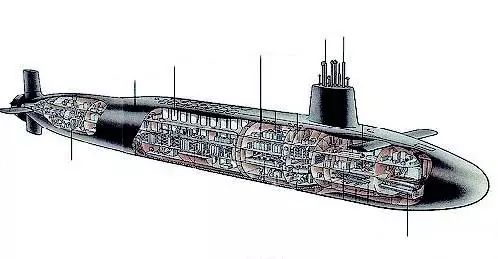

二是在保证有效性的前提下,将核威慑调整至“最低限度”。冷战后,英国把核威慑调整到最低必要水平,拆除空基和陆基发射系统,只保留潜基发射系统。

2015

年,英国新版《战略防务与安全评估》强调,要“维持威慑任何侵略者所必需的最低数量的毁灭性力量,确保我们的威慑力量不会因为潜在对手先发行动而受到损害”。英国经过评估,认为需要

4

艘潜艇,且至少有

1

艘潜艇始终执行持续的海上威慑巡航。巡航的潜艇将携带

40

枚核弹头和不超过

8

枚战役导弹,其中“三叉戟”Ⅱ

D-5

型潜射弹道导弹射程最远达

12000

千米。到

21

世纪

20

年代中期,英国将把核弹头数量缩减至

180

枚以下,计划在

2030

年左右以

4

艘“继承者”级弹道导弹核潜艇更换现役的“前卫”级核潜艇。

三是加强与美国、法国的合作,以核力量支援北约集体安全。近期,英国与美国修订了

1958

年《英美共同防御协约》和

1963

年《“北极星”销售协议》,进一步强化了英国和美国的核防御合作,其中一项内容是,允许英国从美国采购“三叉戟”导弹和其他部件,以使英国降低成本,但保持完整的作战独立性。英国与法国依据

2010

年《陶塔特斯协议》(英法核协议),共同合作开发核武库的有关技术。英国宣布其核威慑是北约整体战略的重要组成部分,核力量可用于北约防务,为确保欧洲

-

大西洋集体安全贡献力量。

四是坚持核不扩散原则,致力于全世界无核武器的长期目标。英国宣称将努力构建核武器国家与无核武器国家之间的信任,采取切实步骤,努力实现一个更加安全、更加稳定的世界,促进所有核武器国家最终废除核武器。英国核武器数量仅占全球核武器总储备的

1%

左右,执行巡航任务的潜艇会提前数天接到发射通知。英国将与国际伙伴合作,解决核扩散问题,在多边裁军问题上取得进展,推动实施《全面禁止核试验条约》《禁止生产裂变材料条约》等。

法国核政策

法国在

2013

年《防务与国家安全白皮书》中指出,核威慑仅用于防卫,以免遭敌国对其核心利益的侵害,核武器是国家安全、独立的最后保障,并为北约和欧盟共同防务做出贡献。

一是在使用核武器上强调“有效反击”。“

9

·

11

”事件后,法国国内普遍认为其面临的主要威胁是“地区不稳定、日益增加的极端主义和大规模杀伤性武器扩散的威胁”等,对使用恐怖手段或大规模杀伤性武器的国家或地区强国,可以使用核武器进行反击。法国宣称,对于不履行核不扩散承诺的国家,不给予消极的安全保证。同时,法国强调核打击的精确性和战术性,而不再采取冷战时期的大规模核报复战略。这种政策在某种程度上降低了法国的“核门槛”,增加了法国使用核武器精确打击的可能性,也给欧洲及其邻近地区带来了扩大核武器使用范围的不安全感。

二是建立严格的核武器管理机制。使用核武器的决策只包括

3

个人:总统、总统府军事参谋长、国防总参谋长。只有总统有权批准核武器在警戒状态下的任何变动。法国弹道导弹核潜艇司令官在没有得到总统的命令和授权代码的情况下,不能发射核导弹;在没有得到总统的代码和军方密码的情况下,不许物理引爆任何核武器。严格的管理和规定,极大减少了法国在意外或未授权情况下发射核武器的可能性。

三是发展潜射和空中二位一体核力量。

1996

年

2

月,法国拆除东南部的阿尔比昂高原上的陆基核导弹基地,标志着法国三位一体战略核力量转变为海空二位一体。目前,法国核力量的核心是海上战略力量,由

4

艘“凯旋”级核动力弹道导弹潜艇组成,携带

M51

潜射弹道导弹,最大射程达

9000

千米。空基核力量由“幻影”

-2000N

和“超级军旗”飞机组成,共约

80

多架,可携带空对地核巡航导弹。未来法国将建造第三代战略导弹核潜艇,以逐步替代

4

艘“凯旋”级导弹核潜艇;将用“阵风”型核攻击机陆续替代“幻影”

-2000N

和“超级军旗”飞机。

四是积极参加国际防止核扩散进程。近年来,法国在国际防止核扩散进程中采取积极态度,认为《不扩散核武器条约》是全球核不扩散体系的核心,应该加强全球核不扩散体系以对付世界面临的新挑战。法国支持《全面禁止核试验条约》和《禁止生产武器用裂变材料公约》,加入“全球应对核恐怖主义倡议”,积极参与国际社会防止恐怖分子掌握大规模杀伤性武器的努力。法国是第一个切实落实核裁军的国家,将核威慑严格维持在最低限度。

印度核政策

印度作为一个新兴大国,近年来国防和军队建设步伐加快,核威慑能力也有极大提高。印度的核政策,集中体现在

2003

年发布的核战略文件中,主要内容有:建立和维持可靠的、最低限度的核威慑力量;不首先使用核武器;对首先使用核武器的国家将实施大规模、可对其造成巨大损失的反击;核武器的使用决定只能由政治家而非军人通过核指挥当局做出;不对非核国家使用核武器;如果遭受重大的生化武器袭击,将保留使用核武器反击的权利;继续严格控制核、导弹相关材料、技术的出口,加入削减核裂变材料条约的谈判,执行暂停核试验的承诺;继续推进全球、可核查、一视同仁的核裁军,实现无核世界的目标。其中,“不首先使用”和“可靠的、最低限度核威慑”,是印度核政策的两大支柱。

一是发展核武器的立场坚定。印度致力于建设“一个有声有色的大国”,谋求从地区大国迈向世界大国,认为安理会的

5

个常任理事国都是核大国不是偶然,核武器是大国地位的重要保障。基于以上认识,印度将核武器作为实现国家目标的重要工具。印度现行的核战略谋求在核武器方面对巴基斯坦保持领先优势,与中国保持核武器的战略平衡。因此,印度拒绝在《全面禁止核试验条约》上签字,不想核武器发展受到限制。

二是坚持最高层文官政府对核力量的绝对控制。印度核力量由核指挥当局掌控,其决策流程涉及政治委员会、执行委员会和战略部队司令部

3

级。政治委员会为最高决定机构,以总理为主席,成员包括内阁安全委员会所有部长。执行委员会自在印度核指挥当局的第二层,以国家安全顾问为主席,成员包括参谋长委员会主席、三军种参谋长、战略部队司令等。执行委员会对战略部队司令部没有直接指挥权,须通过参谋长委员会主席向战略部队司令部下达命令,参谋长委员会主席须向执行委员会报告与核有关的所有事务。战略部队司令部负责管理印度所有的核武器和弹道导弹,制订核打击目标与计划,执行政治委员会的命令。

三是坚持三位一体核发展战略。印度一直谋求建立陆海空三位一体的核打击和核防御体系。当前,印度拥有核弹头

110

~

120

枚。陆基核力量主要有“大地”和“烈火”弹道导弹,其中“烈火”

-6

弹道导弹可携带

10

枚分层式多弹头,射程可到

6000

~

8000

千米,打击范围不仅包括中国、俄罗斯和欧洲,北美部分地区也处于射程之内。海基核力量主要有“歼敌者”号核潜艇,装备有

K-4

、

K-5

、

K-15

等型潜射导弹。空基核力量主要有“幻影”

-2000

、“美洲虎”

IS/IB

、苏

-30MKI

等可能担负核打击任务的战斗机。

四是提出明确的核反击作战指标。印度提出在“常规战争升级为核战争”的情况下,应有能力对敌方至少

15

个目标实施核反击,给敌方造成“无法承受的损失”;在遭受“核突袭”的情况下,有能力对敌方至少

8

个目标实施核反击,给敌方造成“充分杀伤”。将核打击目标确定为“对应价值目标”(即敌方城市人口最密集的区域、商业中心、工业区、指挥控制中心)和“对应力量目标”(即敌方核指挥机构及核设施)。将打击“对应价值目标”的毁伤效果设定为消灭

10%~25%

的人口,并摧毁

30%~50%

的工业生产能力。

巴基斯坦核政策

自独立以来,巴基斯坦对印度就有一种本能的恐惧和对自身安全的严重忧虑。巴基斯坦认为,印度常规军力较巴占有明显优势,特别是在印拥有核武器的情况下,巴必须发展核力量以对印度构成威慑,否则国家安全难以保障。巴核政策的指导原则是保持“最低限度核威慑”,不谋求与印度在核武器数量上维持均势,但“最低限度核威慑”不受数量上的限制。随着印度核力量的发展,巴为了生存和确保威慑的可靠性,也不断调整和发展核武器的规模。

一是要对印度形成有效的核威慑。巴认为,虽然印度常规军事力量占有数质量的绝对优势,但由于巴具有了大规模杀伤能力的核武器,印就不敢对巴轻易发动一场全面战争,也不敢轻易对巴使用核武器。巴核战略强调,成功的核威慑应当是不使用核武器而达到预期目的。一旦使用核武器,就不再是核威慑。因此,核威慑战略不应孤立采用,还应考虑其他战略,以防在核威慑失败时能应付紧急情况,确保实现国家的战略目标。