《

中国新闻周刊》记者|闵杰

本文首发于2017年6月19日总第808期《中国新闻周刊》

每周五的傍晚是让很多拟上市公司心焦的时刻。

按惯例,证监会的官方微信公众号“证监会发布”,会在周五发布本周的“IPO批文”。发布的时间一般会在下午5点后,最晚则可能到夜里10点多。

拿到批文的企业,则意味着通过了证监会的IPO审核,跨过了通往资本市场的最后一道门槛,鲤鱼跃过了龙门。

值得注意的是,6月2日晚,拿到IPO批文的企业仅为4家,而在此前,IPO的节奏是每周10家。

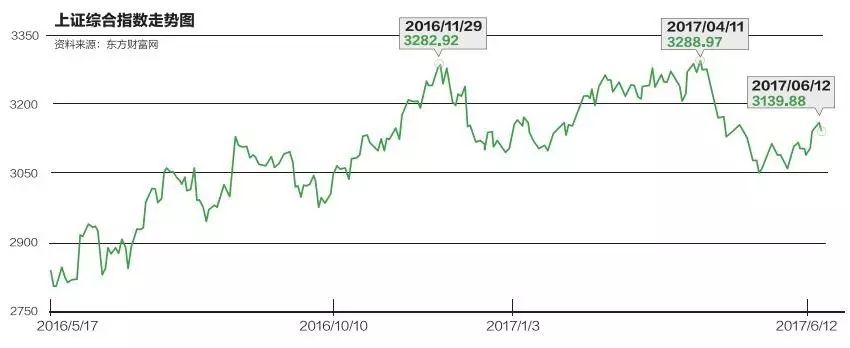

节奏放缓的背后,是大盘再次连续下跌。今年4月中旬之后,股指开启了“跌跌不休”的模式,一些个股甚至大面积跌停,跌到了2015年股灾的价格线下。

随之引发的是对监管政策的争议,是否需要暂缓IPO的争执首当其冲,一场罕见的舆论大论战就此爆发。

论战爆发的标志,是一次备受关注的

“饭局”。

5月24日上午,微博认证为“经济学家韩志国”发微博预告:“应中国证监会主席刘士余之邀,我将在一位部级干部的陪同下赴证监会与刘共进午餐并系统阐述我对股市监管的意见。由于我对证监会的批评引起狂涛巨澜,家人担心此行是鸿门宴,我心中坦然。”不过,他随后删除了这条微博。

但“和刘士余共进午餐”的消息很快火遍网络。韩志国随后在接受媒体采访时,透露了一些午餐的细节:会谈是在证监会食堂进行,桌上摆着四菜一汤,“四小盘菜加在一起应该只有50元,那碗疙瘩汤也只有半碗。”

至于会谈内容,韩志国透露,他向刘士余表达了目前是“股灾4.0”的看法,并指出新股发行存在重大弊端,要把大小非关进制度的笼子里。韩志国还认为,刘士余能听得起谏言,也愿意吸取合理的成分,这是从善如流的表现,“这方面我还是要给他点赞。”

韩志国个人微博的资料中显示,他的身份是“经济学家、教授、北京邦和财富研究所所长。”此前的经历为,“1982年毕业于吉林大学经济系,先后在国家计划委员会政策研究室、中国人民大学《经济理论与经济管理》杂志社和《中国社会科学》杂志社从事研究工作和领导工作。”“其产权改革理论在80年代曾产生重要影响。”

一位在多年前接触过韩志国的金融从业人员告诉《中国新闻周刊》,早在上世纪80年代末的一个培训班上,就听过韩志国的讲座,当时讲的正是“产权制度改革”。而当时给培训班开讲座的还有吴敬琏、厉以宁等人。在他看来,韩志国当时已经是无人不晓的年轻经济学家。

韩志国获得刘士余的“召见”,其实是源于他对证监会的“骂”。

5月21日,韩志国发布题为“新股审批不能夹带私货”的微博,矛头直指证监会主席刘士余。其中提到:“统计发现,自证监会新主席上任一年多来,共发行新股并上市445家,其中,新主席的家乡江苏就有74家,从上年的第四名一跃成为全国第一;新发行的9只银行股中有6只来自江苏,占比66.67%。”

随后几天,韩志国又发布多条微博文章,言辞激烈,直指监管层的监管政策导致市场无所适从。在“股市不能大跃进”的一篇微博中称,“自新主席上任以来,证监会已核发新股455只,一级市场筹资近3000亿元,表面上是在消除新股排队的‘堰塞湖’,但实际上是把‘堰塞湖’由场外转移到了场内:三年内这批新股将产生10万亿的解禁股,股市面临的是更大的风险。”

而在“重塑市场信心是当务之急”这篇微博文中,他认为“最近一段时间的股市监管,真的是一团混乱!这种监管的最严重后果,是让投资者的信心丧失殆尽。”他还提出建议,“当务之急是推出三大政策:立即停止对个股和板块的人为打压;大幅削减新股的IPO数量;尽快出台大小非减持新规。”

“午餐会”后不久,资本市场发现,监管政策出现了新动向。

5月26日,拿到证监会IPO批文的企业只有7家。6月2日,进一步下降到4家,创下年内新低。

此外,5月27日,证监会重磅发布了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,从减持数量、减持方式以及信息披露等方面,都对上市公司股东减持股份做出了更严格的规定,意在堵住此前上市公司股东利用“高转送”推高股价配合减持等做法。

这一系列措施,被市场认为,表现出“监管层明显向市场舆论压力妥协的姿态”。

“证监会采取了呵护市场的方法。”英大证券研究所所长李大霄向《中国新闻周刊》表示,IPO既不能暂停,也不能大跃进,最近几周明显放缓,并且出台了大股东减持新规,都是“对市场关切的回应”。

不过,新政却引发了更大范围的争议。

刘士余。图|CFP

这一次,不少经济学者都罕见地发出声音,观点交锋激烈,其中不乏业界和学界的重量级人物。交锋的核心在于:IPO提速是不是股市下跌的直接原因?暂停IPO能否救市?

中国人民大学副校长吴晓求的一篇讲话被冠以《金融监管要有理论逻辑》的标题,在网上广泛传播,并引发争议。

吴晓求提出自己的担忧:“前一段时间,某些金融监管政策的出台有点唐突,因为出台的政策缺乏理论逻辑。”

这篇讲话也提到了IPO,“不可以把资本市场发展的重点放在IPO上。资本市场的并购重组是其最基本、最核心的功能,没有这个功能,资本市场就没有生命力,也就没有什么存在的价值。我们不可以把资本市场发展的重点放在IPO上,虽然IPO有它的某些现实性,但是资本市场的核心是并购,资本市场的规则重心是推动并购重组。”

这番讲话,是早在5月20日,吴晓求参加“首届中国金融教育发展论坛”时作的主旨演讲。讲话起因并非因为“午餐会”事件而起,吴晓求也没有提出要放缓或者暂停IPO,但却被网上舆论划到了“反对当前监管政策”的一方。

《中国新闻周刊》就此致电吴晓求,吴晓求表示,“不愿参与这样的讨论。”

中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军是这场论坛开幕式的主持人,恰好在现场听到了吴晓求的完整表述,他告诉《中国新闻周刊》,“外界的理解有些片面。”

而观点的另一方则旗帜鲜明:反对暂停IPO。

中泰证券首席经济学家李迅雷撰文《胜利者的悲哀》,文中称,“中国股市早就成为全球市值第二的超大市场了,为何众多投资者仍把股指下跌归咎于股票供给过度呢?”

他认为,抵制A股扩容,导致很多大市值、高成长的公司只能选择境外上市,如在中国移动通讯业高成长的年代,中国移动、中国电信都去了香港上市,内地消费者支付着高昂的电信垄断价格,而境外投资者却分享着内地电信业垄断利润所带来的红利。

他在文章中断言:阻击市场扩容,胜利者没有因此而改变命运。

李迅雷婉拒了《中国新闻周刊》进一步采访的要求,表示这个问题“太敏感了”。

而财经作家叶檀和安信证券首席经济学家高善文的言辞则更有火药味,也引发了韩志国的“对撕”。

叶檀在专栏文章中言辞犀利,“暂停IPO就是吸鸦片,副作用必然是休克式套现”。她认为,暂停发行新股从来没有改变过A股休克的难题,也没有改变市场生态,相当于让大量的钱进入市场抢一堆垃圾,这只是让垃圾更值钱。

高善文则表态称,“股市下跌时,总有财经评论员抨击监管当局要求停发新股。但停发新股可以救市的证据并不清晰;停发新股可以救市的逻辑也存在许多明显的漏洞。停发新股的做法是很不可取的。”

韩志国。

根据统计,在A股市场27年的短暂历史中,发生过9次暂停新股发行的情况。

在李迅雷看来,“每次新股的暂停发行,都与中小投资者因股市惨跌而发出抗议的声音有关。”

最近一次发生在2015年7月。彼时,A股正经历着一波“雪崩式”下跌,从当年6月15日至7月3日IPO暂停前,沪指累积下跌1500点,跌幅接近30%,市场信心降到了冰点。为维持市场稳定,监管层不得不下“猛药”,从7月4日开始宣布暂缓发行新股。

彼时暂停的空窗期有4个月,直到2015年11月重启。虽然新股审核恢复正常,但速度却没有加快,一直到2016年3月25日才基本完成此前暂缓发行的28家公司,核发了重启后的首批批文。

随后,出于对市场脆弱性的顾忌,IPO审核一直保持不温不火的速度。在2015年时,监管层基本上保持着单月最多两批批文的效率,一直维持到2016年10月。从2016年11月开始明显提速,单月两批增加到单月四批。

数量上也有变化。2016年11月四次核发批文的数量分别是9家、15家、14家和14家。而在2016年初,每次批文的数量一般都是7家或13家。

提速的原因,是因为已经明显出现了IPO“堰塞湖”问题。虽然不断有新股上市,但也不断有企业在排队,而且排队企业比上市企业增长更快,数量越来越多难以消化,导致不少企业排队上市要等两三年。

这个问题在2016年11月时已经非常严重。根据证监会数据,截至2016年11月10日,证监会受理首发企业790家,其中,已经过会62家,未过会728家,等待IPO的企业排起了长龙。

提速之后,“堰塞湖”问题得到明显缓解,但随着股指下跌,新的质疑又接踵而至。

据统计,2017年一季度,IPO总数达131只,创20年新高,超过了2014年全年的总和125只。过去一年来,中国IPO总额已达到2668.34亿元,已经超过美国的2571.15亿元。

此次最强烈的质疑声音,来自韩志国,他在微博中说,“自证监会新主席上任一年多来,共发行新股并上市445家,这个全世界真没有!”

2016年2月19日,刘士余临危受命,出掌证监会。此后一年中,上证指数从2600多点,一路温和上涨至3300点。

上任之初,刘士余就明确抛出“全面监管、依法监管、从严监管”的监管理念。 去年12月3日,针对资本市场的热点问题,刘士余猛烈抨击险资举牌是“妖精、野蛮人”,犀利鲜明的个人风格,收获了不少好评。

不过,从4月中旬开始的大盘下跌,也让刘士余没有摆脱以往证监会主席“挨骂”的命运。

有媒体评论,“证监会主席挨骂的真正原因还得归根于中国股市‘政策市’与‘散户市’的双重特征……证监会主席始终未能摆脱‘救火队员’角色。”

之后,IPO虽然没有暂停,但的确在放缓。

6月9日,证监会集中公布了35家终止审查及18家未通过发审会的IPO企业情况。

这份文件中提及:截至2017年5月19日,今年证监会共审结IPO企业257家,其中,已核准的IPO企业188家;未通过发审会(被否决)的IPO企业24家;终止审查(申请撤回)的IPO企业45家。IPO审结通过率约为73.15%,未通过(包括终止审查和否决)率约为26.85%。从目前IPO企业终止审查和否决情况看,从严监管工作取得了一定成效。

这种披露方式还是首次。文件中还说,今后将继续采用这种方式,“持续提高发行监管工作的透明度”。

“下一步,证监会将进一步强化发行监管,严格审核,在严防企业造假的同时,严密关注企业通过短期缩减人员、降低工资、减少费用、放宽信用政策促进销售等方式粉饰业绩的情况,一经发现,将综合运用专项问核、现场检查、采取监管措施、移送稽查等方式严肃处理。”

文件中用不少笔墨强调证监会在审核方面的严格,意在对市场进一步表明政策意图,打消市场关于IPO速度过快的质疑。

制图|叶雪鸣