第一作者:

聂波

通讯作者:孙洪涛

通讯单位:美国宾夕法尼亚州立大学(The Pennsylvania State University, University Park)

【研究背景】

固态电池因其高能量密度和安全性受到广泛关注。经过多年的研究,开发出了适用于不同应用场景的电化学稳定固态电解质 (SSEs),如硫化物(

∼

1.7–2.2 V)、氧化物(

∼

0.05–3.0 V)、氮化物(

∼

0.7–1.1 V)和氯化物(

∼

0.6–4.3 V vs. Li+/Li)。其中,氧化物全固态电解质具有稳定的锂金属电压窗口和优异的离子导电性(

∼

10

4

–10

3

S cm

-1

)。

【拟解决的关键问题】

固态电池(SSBs)面临多种界面问题,如正极-电解质、负极-电解质以及添加剂-电解质界面,这些都阻碍了电荷传输并影响电池性能。为解决这些问题,电解质界面优化已广泛研究。例如,ALD涂覆的Al

2

O

3

缓冲层可解决锂金属与固态电解质的不润湿性,提升界面兼容性。Li

3

BO

3

、Li

2

SiO

3

及其衍生物因低熔点和良好的Li

+

导电性,作为烧结工艺中的添加剂,能够降低烧结温度并增强电解质与电极的稳定性。尽管如此,

这些烧结工艺仍需要在高温(>500°C)和长时间下合成固态电解质。

【研究思路剖析】

最近,美国宾夕法尼亚州立大学的孙洪涛教授团队研发了一种基于瞬态液相辅助的低温烧结工艺(Transient liquid phase-assisted cold sintering process, CSP),可以在低温(100–300°C)下获得致密的陶瓷复合材料。该技术结合了高单轴压力(约500 MPa)和瞬态液相(TLP),通过非平衡热力学过程促进致密化。该研究工作采用这种低温烧结工艺,将不同的离子导电材料整合成高度致密的聚合物-陶瓷复合固态电解质,其中Li

1.3

Al

0.3

Ti

1.7

(PO4)

3

(LATP)作为陶瓷基体,聚合物离子液体凝胶(poly(ionic liquid) gel,PILG)(由PVDF-HFP聚合物和离子液体组成)作为导电边界相。深入研究了界面调控对复合微观结构和性能的影响,以及致密化过程。该工作设计了原位电化学阻抗谱(EIS)用于监测低温烧结(CSP)过程中界面的形成及其动态性能,帮助深入理解陶瓷基固态电解质中改进的界面特性。烧结后的LATP-PILG复合电解质在室温下表现出高达4.2 × 10

-4

S cm

-1

的离子导电率。得益于良好的界面调控,采用PILG涂层的LATP-PILG固态电解质的锂对称电池在0.1 mA cm

-2

下具有250小时的长寿命。此外,固态半电 LiFePO

4

-PILG||LATP-PILG|PILG||Li在不同电流速率下表现出优异的循环稳定性,在55°C下经过220个循环后,0.1 C下每周期仅有0.03%的容量衰减。

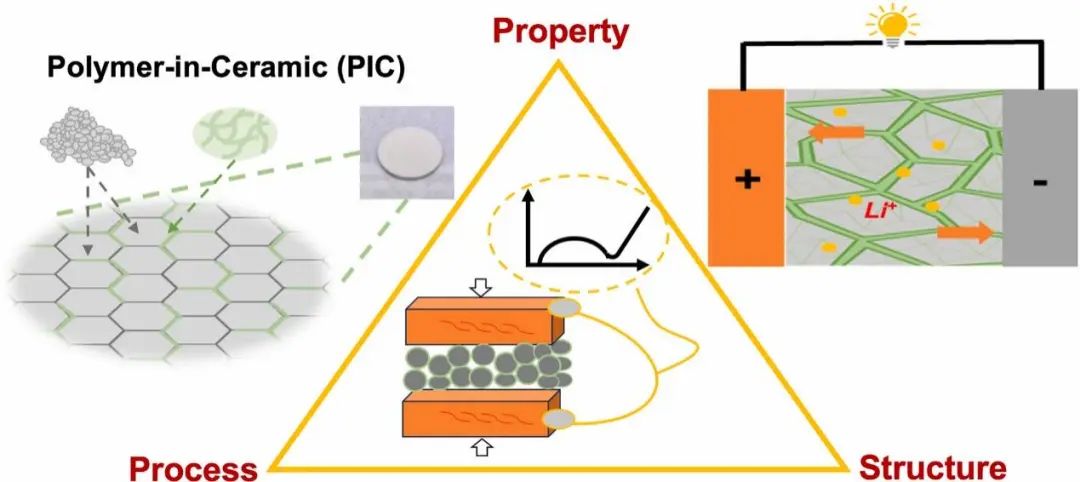

【图文简介】

图1.

要点1.

受地质致密化过程启发,瞬态液相辅助低温烧结工艺设计具有类似的特性,用于固结材料或复合材料。毛细力和施加的单轴压力与基于溶解的物质传输相结合,被认为是致密化机制。这些机制包括溶解、物质传输和沉淀的主要阶段。由于瞬态液相的特性,这些关键阶段得到了加速和增强,最终形成致密且坚固的复合材料,从而实现陶瓷和聚合物在低温下短有效的共烧结。在本研究中,LATP粉末与PILG凝胶共烧结,形成了聚合物-陶瓷固态电解质。PILG相扩散至LATP颗粒间,形成相邻陶瓷颗粒的边界。

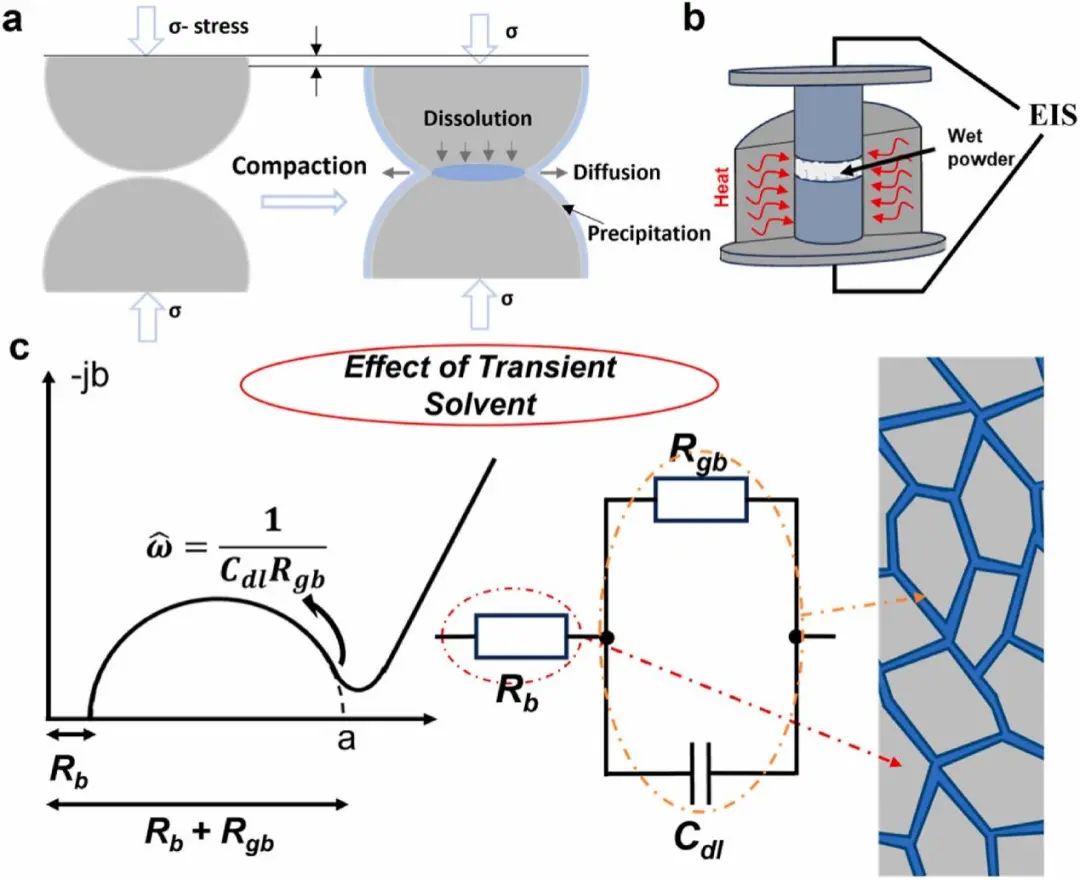

图2.

要点2.

研究了不同PILG含量对离子导电性的影响。PILG的含量范围从3 wt%到12 wt%,结果显示,含8 wt% PILG的复合固态电解质具有最小的电阻。LATP-PILG(8 wt%)复合固态电解质在不同温度下进行了测试,在30°C时,其导电率为0.42 mS cm

-1

,在80°C时为2.19 mS cm

-1

。

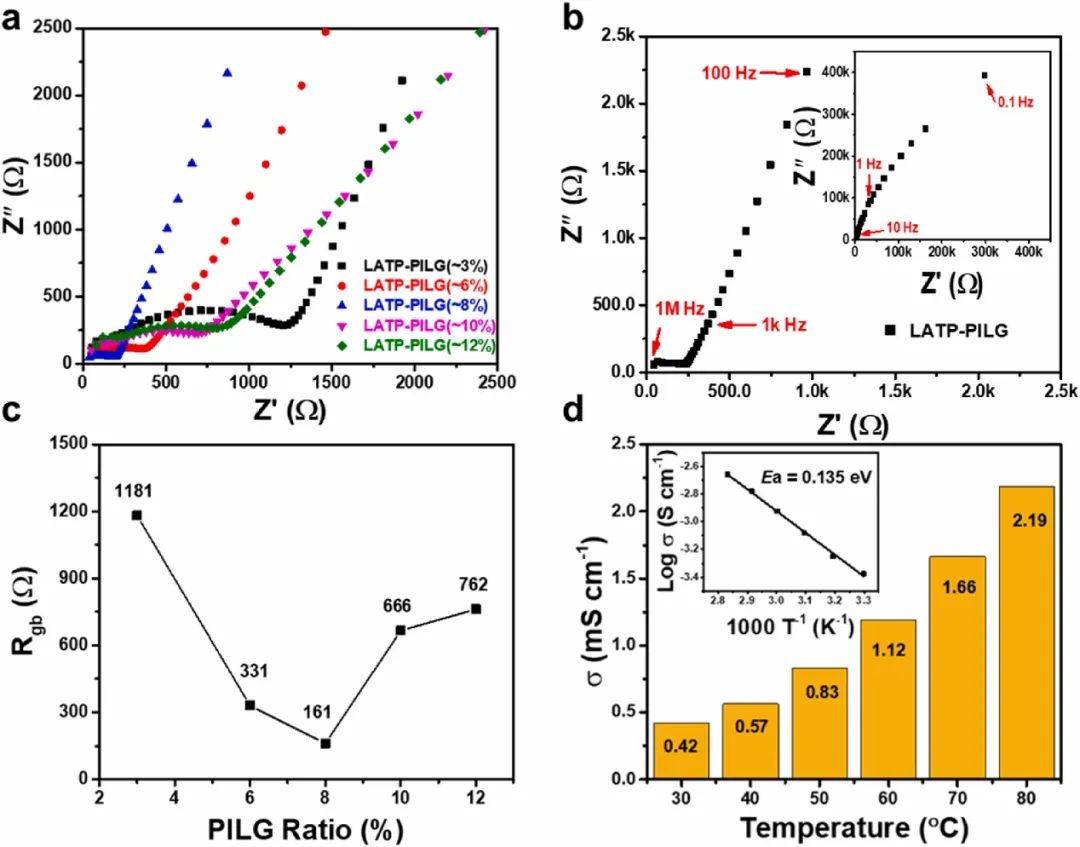

图3.

要点3.

LATP-PILG(8 wt%)

致密化复合材料的密度为2.41 g cm

-3

,孔隙率为14%。为了揭示烧结过程后的变化,研究了复合固态电解质的微观结构。截面复合固态电解质的SEM图像(图3a)显示,PILG作为颗粒间相,包覆在颗粒表面。PILG相在颗粒中均匀分布,表明在冷压烧结过程中有效扩散。高分辨率SEM成像和相应的元素映射(图3b和图3c)证实了PILG相的分布,显示其均匀分散在复合电解质中。此外,FTIR分析确认PILG相成功包覆在LATP表面。考虑到PILG成分中约56 wt%为EMIMTFSI离子液体,这些红外吸收峰更加明显。对于PVDF-HFP的聚合物链,约1406 cm

-1

的峰值对应C-F拉伸振动。此外,1064-1152 cm

-1

和540-600 cm

-1

之间的拉伸振动反映了EMIMTFSI和PVDF-HFP的共同贡献。X射线衍射谱(图3e)显示复合材料保持LATP的晶体结构,表明在150°C的低温共烧结过程中,LATP的晶体结构未发生改变。此外,优化PILG含量的复合电解质的TGA曲线确认其聚合物相含量约为8.2 wt%,其中包括包裹的离子液体(EMIMTFSI)、聚合物相(PVDF-HFP)以及少量残留溶剂(丙酮或DMF)。

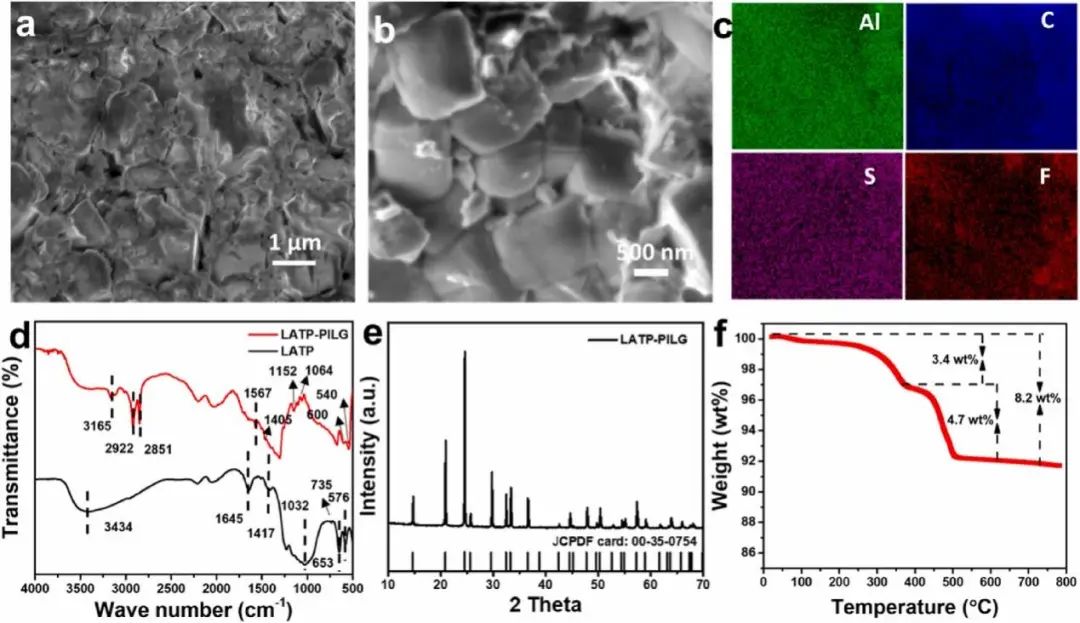

图4.

要点4.

在低温烧结过程中,采用电化学阻抗谱(EIS)在特定温度和时间阶段进行测量,如图4a所示。在加热阶段,分别在30°C、60°C、90°C和120°C的温度点比较了四次阻抗测量。在150°C的恒温阶段,每隔15分钟记录一次总共五次测试。冷却阶段的阻抗测量与加热阶段相同。这种原位EIS测量提供了有效的工具来监控低温烧结过程。混合的LATP-PILG粉末和少量DMF液相表现为有效的介电介质,使得测量的系统电阻对致密化变化高度敏感。随着温度升高和DMF溶剂的蒸发,致密化在500 MPa高压下开始,电阻增加,表明复合材料变得更加致密。在LATP-PILG复合样品中,随着DMF在低温烧结过程中的挥发,电阻首先因温度升高和DMF蒸发而下降(从t0到t9),然后在冷却过程中,由于温度降低和DMF进一步去除,电阻持续增加 (t85 到 t350) 。图4b和4c分别展示了在有(低温烧结)和没有(热压)DMF溶剂的过程中,所拟合的体积电阻(R

b

)和晶界电阻(R

gb

)。由于LATP和PILG离子导体的电导率随温度变化,两个过程的电阻在温度升高时均有所下降。然而,R

gb

在随时间的变化过程中电阻下降速度较快,表明晶界发生了显著变化,LATP颗粒之间的空隙被PILG相填充。在整个烧结过程中,无论是加热还是冷却阶段,电阻均表现出R

gb

主导的行为,这强调了由于引入瞬态液相,PILG在晶界的溶解和沉淀作用的增强。相比之下,对比样品(无DMF的热压LATP-PILG复合材料)在初期表现出较高的Rgb,热压后电阻虽有所下降,但仍高于冷压烧结样品。

图5.

要点5.

该研究进一步评估了通过不同方法处理的LATP-PILG复合材料的离子电导率,以验证低温烧结在致密化复合固态电解质中的有效性。为了确保不同致密化过程之间的公平比较,引用了分体电池(split-cell)测试系统,以精确控制施加的压力进行EIS测量和离子电导率计算。分体电池系统的实验设置如图5a所示。具体地,采用了三种不同的致密化过程:未加热和无DMF的冷压、加热但无DMF的热压,以及加热和DMF共同作用下的低温烧结。结果表明,瞬态液相辅助低温烧结的LATP-PILG复合材料显示出最高的密度为2.41 g cm

−3

,冷压样品为2.02 g cm

−3

,热压样品为2.16 g cm

−3

。在不同压力下分析了离子电导率,结果表明瞬态液相辅助低温烧结的样品表现出最高的离子电导率,在20 MPa时为5.15 × 10

−4

S cm

−1

,在5 MPa时为2.62 × 10

−4

S cm

−1

。

图

6.

要点

6.

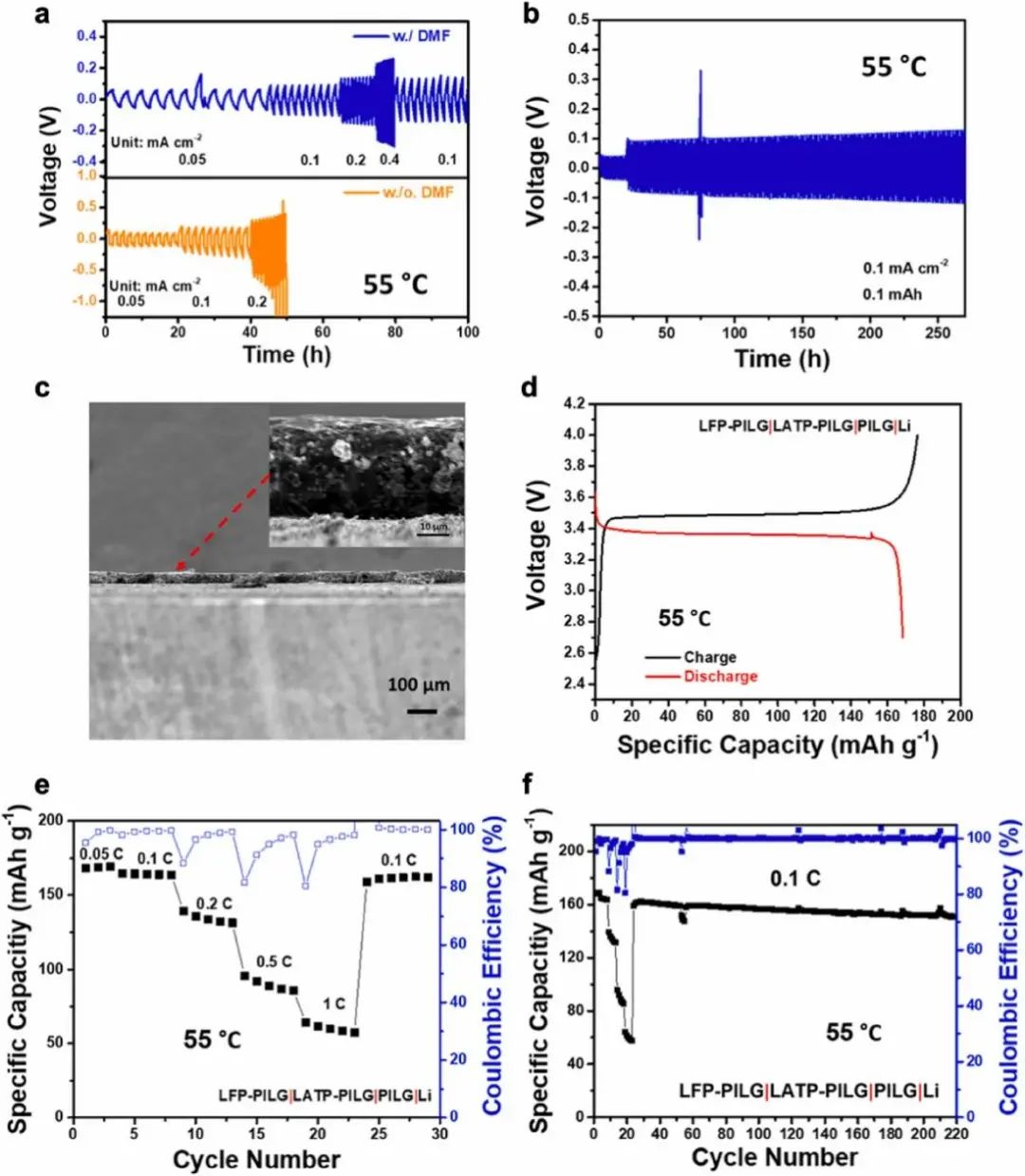

为了评估电池性能,将一层薄薄的

PILG

涂覆在

LATP-PILG

复合电解质的两侧,然后将其组装成对称电池与锂箔一起测试。比较了低温烧结(CSP)和热压(HP)的充放电行为。在

0.05

到

0.4 mA cm

−2

的电流密度范围内,低温烧结的

LATP-PILG

(含

DMF

)表现出较低的过电位和稳定的充放电,与之前的电阻比较一致。此外,

LATP-PILG

复合材料在中表现出较长的循环稳定性。集成的半电池在高温0.1 C下经过220个循环后,电池容量超过150 mAh g

−1

。

【意义分析】

这项研究为低温合成陶瓷及其复合固态电解质提供了一种有效的途径。通过对低温烧结过程中的实时电化学阻抗谱(EIS)监测,揭示了在加热、保持和冷却阶段的电阻变化,从而深入了解了致密化及界面形成的过程。该研究为制造高导电性的聚合物-陶瓷复合电解质并解决高性能固态电池中的各种界面问题提供了有效的方法。

【原文链接】

https://doi.org/10.1016/j.mtener.2025.101829

【作者简介】

孙洪涛教授团队的研究涉及能源科学、功能材料和先进制造的交叉领域。在Science,Nature Reviews Materials,Nature Communications和Nature Catalysis等国际顶级期刊上发表了学术论文80多篇,累计引用次数超过10,000次,h-index为37。

课题组主页:

https://sites.google.com/view/hongtaosunlab/home?authuser=0

期刊介绍: