PPP必须包含运营的内容,这点都已经达成共识,但是什么样的内容才算得上运营,财政和审计有分歧。

1、财政的逻辑:

PPP项目运营内容根据涉及行业和具体情况,运营内容必然不同,如交通基础设施、污水垃圾和教育项目涉及到的运营内容肯定不同,这点在PPP合同指南中已有明确,运营的内容应该结合项目的实际情况确定,对运营成本占建设成本的比重并无特定要求,对于重建设项目提供的基础设施租赁服务中包括的管理维护也都可以视为运营,英国的PFI大多亦采用该种模式。

2、审计的逻辑:

运营应该是有生产要素(如人力、原材料)投入的生产经营活动,不需要大量要素投入的管理维护不能算是真正的运营,像以市政道路工程为代表的PPP项目就被审计认定为不具有实质性运营内容,仅包含工程建设。由于财金92号文和财金10号文都强调PPP项目不得仅涉及工程建设,不包括运营,所以审计经常也是拿财政的文件来革财政的命。另外,有些审计往往

还

以项目类型来判断是否包括运营,而忽略PPP协议中对于运营责任的安排,像笔者亲手的两个项目,一个是市政道路项目,一个是医疗卫生项目,前者的运营范围是道路的管养,后者的运营范围是医疗后勤服务(未包括核心医疗运营,核心医疗运营仍由政府方负责),审计就认定前者没有运营而违规,后者因为有医院的运营就合规,也未识别医院的运营是否由社会资本承担。对于熟悉PPP的人来看,若按财政的逻辑应该都合规,若按审计的逻辑应该都违规,因为两类项目中由社会资本承担的运营内容和比重相差无几,但却偏偏出现了按照项目类型来认定一个违规,一个合规的情形,所以,审计的套路,你永远猜不透。

3、小结:

审计对运营的理解逻辑不能说错,但是过于狭义,由于审计对运营的狭义理解导致一些先前还被其它部委推广的领域(最典型的是安庆外环北路PPP项目被住建和财政作为典型案例)都被误伤,导致现在基层政府对于什么是运营拿捏不准。财金10号文对审计应该也有些许妥协,要求财承超过5%的区域不再新增政府付费类项目和禁止将政府付费项目包装为少量使用者付费项目,一方面是控制支出责任风险,另一方面是为了限制以市政道路工程为代表的工程类PPP项目,从这个角度来看,PPP未来的行业导向会比较明显,像资源综合利用、垃圾污水、供水和供气等强运营的项目将会成为主流,难怪有专家说,财金10号文之后,PPP又回到了市政公用的特许经营时代。

1、财政的逻辑:

财政对明股实债没有作官方释义,但从财政部文件和中发27号文来看,可以把“四个不得”中的“不得以任何方式承诺回购社会资本方的投资本金,不得以任何方式承担社会资本方的投资本金损失”视作对明股实债的释义。单从字面上理解,明股实债表面上为股权投入实际为债权资金,股权投入需要承担投资风险,投资收益具有不确定性,债权资金需要刚性支出固定收益,按此逻辑理解明股实债,明股实债就是在PPP协议中约定,由政府方或政府出资方按照社会资本投入的股权资金以固定收益率逐期进行回购(详见周兰萍、孟奕、孙明晶的《PPP项目“明股实债”的风险、成因及应对》),那么PPP项目是否涉嫌明股实债,应该主要通过审查合同中是否具有类似股权回购的条款来判定了。

2、审计的逻辑:

对于偏工程类PPP项目(以市政道路工程为例),大部分均是通过“可用性付费+绩效付费”模式实施,在财金92号文之前,可用性付费(即建设成本)仅与建设指标(如质量、安全和进度等)相关,未与运营绩效考核挂钩的情况下,往往也被审计认定为明股实债。审计对明股实债的认定倒是显示出了较强的逻辑推理能力,项目总投资包括资本金投入(即股权投入)和债务性资金,可用性付费是以项目总投资为基数并给按照固定的收益率计算而来,那就相当于政府给予股权投资以固定收益,股权投资没有承担任何风险,明为股权实为债权,这也是明股实债;看来不是审计不会推演,只是审计不想套路你。

3、小结:

审计的逻辑忽略了项目公司的资金本金回报与社会资本的股权投资回报这两者的区别,除两者的主体不同外,可用性付费只是回报机制政府用于计取项目公司投入成本的一种方式,至于社会资本的股权投资收益需视项目公司经营情况后通过利润分配来实现,对于PPP项目通过大量的可用性付费和少量的绩效付费来锁定政府支出责任情况,可以认定为社会资本承担的风险过小,固化了支出责任,但被扣上明股实债的帽子实在就有点冤了。笔者也不赞同建设成本不与运营绩效考核挂钩的做法,财金10号文也明确要做新老划断,对于之前的老项目应该持包容的态度看待,但审计扩大化理解明股实债的做法只会让PPP的规范发展之路走得更加艰难。

1、财政的逻辑:

最低收益是由政府承诺社会资本的投入可获得最低的固定收益,属于政府承诺兜底的行为,即社会资本不承担任何风险的情况下还可以获得最低的固定回报。反过来理解,如果社会资本承担了投融资、建设和运营的全过程风险,即不视为政府承诺最低收益,项目公司往往要在项目建成后根据运营绩效考核情况来获得收益,所以即使回报机制中约定了合理收益率或最低保底量(污水垃圾项目通常都有约定)等,都不能视为承诺最低收益。

2、审计的逻辑:

最低收益要求政府不得对PPP项目有任何收益的承诺,在约定了最低保底量的情况下,即使社会资本处理量未达到最低保底量(或实际未处理),政府仍需按照最低保底量付费,最低保底量付费的现金流可以转化为最低收益,于是设置了最低保底量被审计等同于承诺最低收益,据说南方某省被审计后,要求污水垃圾项目全部取消最低保底量条款,前段时间,很多业界大咖对污水垃圾的保底量进行了全面的分析也是在回应审计对保底量的误解。

3、小结:

审计的逻辑明显忽略了现金流和最低收益(或固定收益)的区别,首先,任何PPP项目都需要投入产出平衡,社会资本投资PPP项目不是来干慈善的,他们也是需要盈利的,因此,PPP项目一定要有现金流(不管是自身产生的现金流,还是政府付费形成的现金流或两者兼有);其次,现金流是给予项目公司而非社会资本的,项目公司要通过自身经营管理形成利润后才能够分配给社会资本,经营管理过程中项目公司需面临融资风险、物价风险、管理风险等一系列运营过程中可能存在的风险,这个过程是需要通过项目公司的经营管理来实现的,并非能够直接给付社会资本的;最后,在项目选址、项目规模、污水垃圾收集等均由政府主导情况,需求风险由社会资本承担能体现PPP风险分担的原则吗?遗憾的是,财政部先前文件都有提到最低需求风险由政府承担的表述,但在财金10号文中已无类似表述,不知道是否是财政的妥协。

审计作为监督政府部门履行预算执行情况和落实国家政策的重要机制,本身应该是有利于PPP的规范,但由于财政和审计对PPP的理解上出现了很多偏差,导致很多合规的PPP项目被审计误伤,打击了基层部门推动PPP的积极性。希望财政和审计这两个现今对PPP能产生重要影响的部门携手共同推进PPP的规范之路。

1、新老划断:

老项目都是基于当时的政策环境实施的,但审计却往往习惯用新政策审计旧项目,财金92号文和财金10号文都已经有提到对新老项目要进行了区别对待,希望审计也能重视这个问题,确保政策的权威和延续。

2、统一标准:

现在大家都知道要做规范的PPP,但往往是对规范的理解出现了不同声音。今天的PPP局面更像是财政自己制订的游戏规则,出现上述的名词之辩也再所难免,财政是否可以对PPP的基本名词进行释义来统一标准,在与财政达成一致的前提下,审计是否也可以通过违规PPP案例来负面警示呢?财政和审计应该对PPP的内涵加强交流,统一标准,避免出现见仁见智的情况。

3、多点包容:

一路走来,财政对PPP付出了诸多心血,这也是业界都深有体会的,PPP的规范之路也需要有一个过程,希望审计既要看到结果,还要看到过程的努力,不要轻易推翻来之不易的PPP政策体系。

中国现在很多的PPP项目都是政府部门与国有企业之间签订的,在国际上一般不认可这种合同为PPP。

他建议政府创造一个公平的市场环境,正确看待国企和民企的问题。而地方政府之所以偏爱国企,与PPP项目的复杂性有关。PPP项目投入大、回报周期长,对企业的融资能力等要求较高,如果民企规模偏小、融资能力不够,往往就会被挡在门外。

民企吐槽PPP歧视

碧水源副总经理杨中春告诉《华夏时报》记者,在PPP项目招投标中,有些地方政府领导曾明确表示,要招的PPP合作伙伴首先必须是国企或央企。

“有些项目一看招标条件和规则,就是为某些企业量身定做的,特别是一些国企。

”杨中春表示,“例如,有的PPP项目只有4亿-5亿元,却要求社会资本要有100亿元净资产,实际上就是给社会资本设定了一个‘玻璃门’。

”

有许多企业家反映,各地优质的PPP项目基本都被国企垄断了,民企要取得好项目比较困难。受此影响,去年8月,碧水源引入国家开发银行旗下子公司国开创

新资本

[0.00%]有限责任公司,以54.34亿元占有了碧水源10.48%的股份,成为其第三大股东,他们将这一举动称之为“戴红领巾”。

“PPP相当于一场长久的婚姻,完美婚姻应是高大上与白富美的结合,政府作为第一个‘P’就是高大上,社会资本作为第二个‘P’则是白富美。

”方灏表示,“白富美就是公开透明、资本充裕、技术过硬,碧水源希望通过技术创新和合作模式创新,努力把自己修炼成白富美。

”

背离政策初衷

民企之所以有如此抱怨,是因为已经等待了太长时间,好不容易盼来一桌盛宴,

却发现没有自己的份。

PPP模式,意为政府和社会资本合作,共同提供基础设施及公共服务,其出发点是鼓励社会资本尤其是民间资本进入基础设施和社会公共事业领域。

正因为如此,在PPP大潮中国企唱主角,使得PPP背离了政策推行的初衷。

穆迪投资服务有限公司副

总裁

诸蜀宁表示,国企大量参与PPP,意味着基建相关债务只是从地方政府资产负债表简单地转移到国企资产负债表之上,而公共部门的总体杠杆并未得到有效削减,这将阻碍公共基建负债及资产向私营部门转移这一政策初衷。

暴露管理水平较低

地方政府为何偏爱国企?

首先是由PPP模式的复杂性决定的。

一个PPP项目,需要经过项目识别(项目发起、项目筛选、物有所值评价、财政承受能力论证)、项目准备(财务模型构建、风险分配方案优化、项目交易结构、回报机制设计、项目实施方案撰写)、项目采购阶段(市场测试、设置资格预审条件、核心边界条件)等多个流程。

好不容易确定了社会资本方,由于PPP项目周期长达20-30年,变数较多,能否圆满落地,还要看政府与社会资本方的磨合程度。

正因为如此,地方政府在选择PPP合作伙伴时大都比较谨慎。

重庆市市长黄奇帆曾经表示,过去30多年,各地推行的PPP很多都被“异化了”,必须搞清PPP的本质意义和操作原则,否则好事也会变坏事。

此外,地方政府的考虑之一还有避嫌。

湖北省老河口市常务副市长伍军坦言,PPP项目的定价高低有利益输送嫌疑,项目一旦失败还会涉及国有资产流失,这些问题一旦涉及民企就很难说清楚。

据了解,PPP项目确实存在一定的权力寻租空间,由于是私人投资,项目的监管比政府融资平台下的政府项目宽松很多,决策权也主要由社会资本主导。

不过,一位不愿具名的民企人士向《华夏时报》记者表示,地方政府“偏爱”国企,也反映了其管理水平较低。

这一做法只是规避了官员个人的风险,却给项目带来了风险,有可能造成国家损失。

最终,所有风险都将体现在项目的最终价格上,由

大众

买单。

除了以上原因,客观上讲,PPP项目投入大、回报周期长,对企业的融资能力等要求较高,如果民企规模偏小、融资能力不够,往往就会被挡在门外。

不过,在全国工商联环境商会会长赵笠钧看来,有些地方政府把PPP模式视为传统融资平台的替代,过分强调其融资功能,忽略了专业、高性价比的公共产品和服务。

这样一来,融资能力强、成本低的国企自然有更多的机会,而那些专业能力强的民企则分不到一杯羹。

焦小平表示,中国正处于经济转型中,政策全面落实需要一个过程。

民营资本在5年之后有望在公共服务领域全面崛起,因为他们具有市场和效率的基因。

文章来源:

华夏时报

【

开课地点

】

北京 农广大厦[

农业农村部北办公区内

】

【开课时间】

2

019年4月27—29日 (3天学习)

【主办单位】

中厚明德集团 特色小镇研究院

【参课人员】

特色

小

镇

、

田

园综合体相关投资商

开发商

相关产业链负责人

【课程主题】

政策解读、申报指导、

资本对接、拿地策略、案例解析... ...

【

课程特点

】

一线评

审专家授课、模块化教学、操盘手现身说法

精讲细研

【

咨询热线

】

16601291889 微信同号

|

日程安排

|

|

时间

|

主讲专家

|

主讲课题

|

|

4月27日

涉农项目

政策解读与运营服务

|

|

09:00-12:00

|

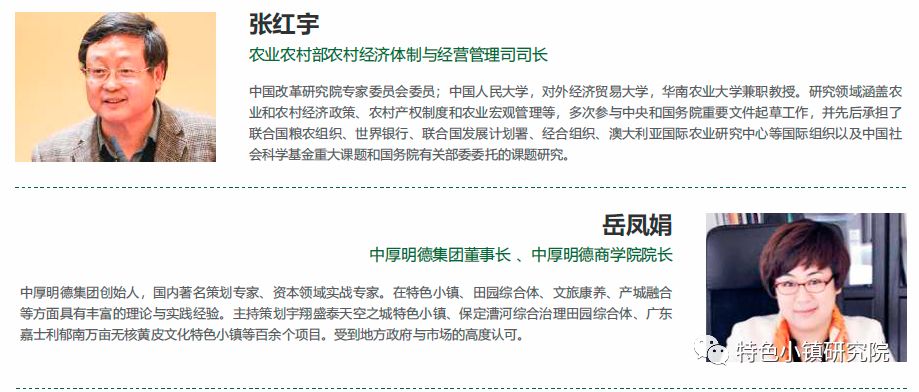

张红宇

农业农村部

农村经济体制与经营管理司司长

|

《2019农村经济改革发展新机遇》

|

|

12:00-13:45

|

午餐及休息时间

|

14:00-

17:30

|

岳凤娟

中厚明德产业研究院院长

中厚明德集团董事长

|

《乡村振兴项目选址落位及申报技巧》

1. 特色小镇、田园综合体、共享农庄模式解读

2. 文旅 康养项目如何选址及产业定位 顶层设计

3. 特色小镇、田园综合体申报流程及注意事项

4.项目投融资模式与技巧

|

18:30-

20:00

|

项目交流与欢迎晚宴

|

|

4月28日 康养项目规划申报与运营

|

09:00-

12:00

|

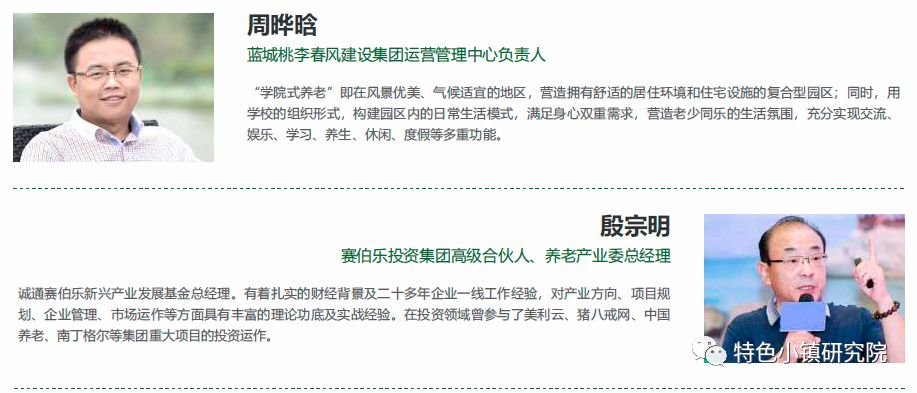

许 立

国家林业和草原局

特色城镇研究中心副主任

|

《森林康养项目规划与申报要点》

|

12:00-

13:45

|

午餐及休息时间

|

14:00-

15:30

|

王 捷

中国旅游协会

温泉旅游分会副会长

|

《温泉旅游市场需求与营销策划》

|

14:00-

15:40

|

课间休息时间

|

15:40-

17:10

|