这本书的作者是美国女艺术家蕾切尔·萨斯曼,她花了整整10年时间,穿越了世界五大洲,拍摄了30种已经持续存在了2000年以上极其罕见的古老生命。

▲

练习深潜的萨斯曼

这些珍贵的老生命,每一个都是一个不可思议的奇迹,它们在世界的某个极端环境中历经上千年的时光幸存下来,完全超出了现代人想象的极限。

然而,环境变迁和人类的活动使它们中的许多都处在濒危状态,甚至有两种已经"过早地猝死"。

伴随着这些最古老生命的珍贵照片,萨斯曼讲述了她自己在全球追踪它们的探险故事,以及正在研究这些古老生命及其生存环境的科学家的深刻洞察。

任何看过《世界上最老最老的生命》这本书的人,都会为那些古老生命的美和生命力所震撼,进而自觉思考人类的命运和我们星球的命运。

下面,就让我们随同本书译者刘夙博士一起去欣赏世界上最老最老的生命吧。

这几年来,我一边写原创的植物科普作品,一边应出版社之邀翻译国外的普及性博物学读物,从中学到了不少值得中国科普界借鉴的经验。

比如这本《世界上最老最老的生命》,我就越看越赞叹不已。作者蕾切尔·萨斯曼是一位艺术家,她有很多出现在艺术家身上一点也不奇怪的习性,比如素食主义,比如穷游十年写作这本书。但是,她却驾轻就熟地把艺术和科学结合起来,既开拓了艺术的表现领域,又让科学展现了饱含沧桑和哲理的动人一面。

正如本书序言的作者卡尔•齐默所说,我们很容易为生命只有一周

左右的腹毛虫感到难过。也许更让人

难过的是宠物的逝去。

根据吉尼斯世界纪录,最长寿的狗只活了29岁,最长寿的猫年龄更大一些,也只活了38岁。凡是养猫养狗的人,几乎都要面临与爱猫爱犬的生死诀别。

然而,与此同时,比我们更长寿的动植物和微生物如果有思想的话,恐怕也会为我们难过。已知寿命最长的哺乳动物是弓头鲸,可以活到两百多岁。在爬行动物中,鳄类和龟类都有可以活到两百多岁的种(当然了,俗话所说的“千年王八万年鳖”并不存在)。

本书中收录的沟叶珊瑚,作为一个有确定形状的无性繁殖群体,活到了两千多岁,而作者尚未拜访的南极洲冰架下的火山海绵群体竟可活到

15,000

岁——它们都在最长寿的动物之列。

▲

加勒比海的沟叶珊瑚,2000岁左右,是萨斯曼碰到的超过2,000岁界限的第一个动物界成员。无脊椎动物,也叫“脑珊瑚”,所有个体齐心协力工作,就形成了整个群体的拱形脑状形态。每个个体各有一套触手,在晚上还会伸出能蜇人的触手,捕捉过路的猎物。

在植物中,最长寿的单一个体是美国西部的长寿松,有5,000岁高龄。最长寿的无性繁殖植物群体也是美国植物,是一丛名为“潘多”的颤杨,已经活了80,000岁。

▲

美国加州怀特山脉中的长寿松,5000岁。长寿松据称拥有“地球上最古老的单一(非无性繁殖群体)生物”。

▲

犹他州的一个叫“潘多”的颤杨无性繁殖群体,8万岁。它看起来是一片森林,从某种意义上说却是一棵树。拥有硕大的根系,群体里有47,000棵树,其中的每一棵都是从这单一的根系上长出的茎,于是这个群体就成了一个占地106英亩的遗传上等同的巨大个体。

然而,西伯利亚永冻土层中的放线菌已经默默生存了30万到50万年,又比颤杨高了一个数量级。但这也不是最终的纪录。

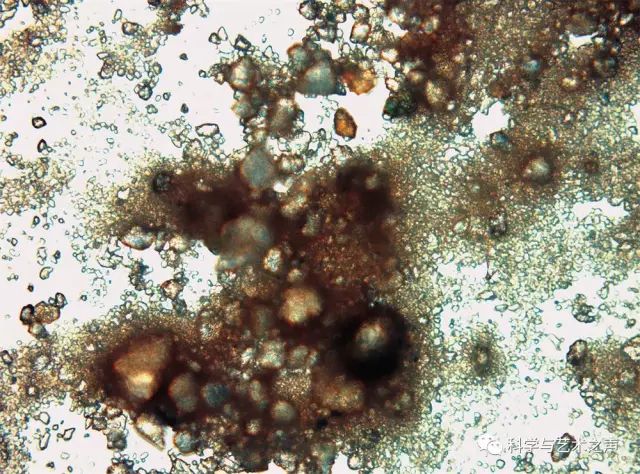

▲

西伯利亚地下永久冻土带中的放线菌。萨斯曼从丹麦哥本哈根尼尔斯·玻尔研究所借用了显微镜来拍摄,通过DNA分析,这些放线菌的年龄在40万年到60万年之间。

2013年,有科学家在深邃的大洋底岩石中发现了包括细菌和真菌在内的一些岩内生物,它们平均每一万年才繁殖一次,似乎意味着单个个体的寿命就可高达一万岁;它们所在的沉积层已经形成了一亿年,似乎也暗示其中的无性繁殖群体已经活了一亿岁。

如果这些发现属实,那这实在是惊人的高寿,因为地球本身的寿命也不过才45亿岁而已!

巨大的寿命差异,展现了地球生命异常丰富的多样性。这除了能让我们产生保护环境、保护生物多样性的意识,也提醒我们,众生各有适应环境、“顺其自然”的生存方式,彼此的经验不能生搬硬套。

比如,很多长寿生物生存在极端恶劣的环境下,因此生命活动非常缓慢,从而造就了它们的悠久生命。这并不能启发我们,好像过无电无网络的苦行僧生活或者从不运动就可以长寿。

人类要想长寿,需要其他一些经过现代医学从统计意义上反复确证过的“顺其自然”的方法,比如不吸烟,尽量不饮酒,饮食均衡而多样化,节制能量摄入,适度运动,不要久坐久卧,等等。

不过,对于中国这个“吃货大国”的人民来说,很多人会觉得,如果长寿要以牺牲美食为代价,那么长寿本身似乎并不那么吸引人。这个两难问题,我也留给读者去思考、去抉择。

我佩服本书作者的第二点是,她不仅能够理解具体的科学知识,在书中使用国际分类学界确定的最新分类系统,比如把日本柳杉和巨杉归入柏科,按APG系统排列被子植物的科;相比之下,中国的植物学“泰斗”却仍然在教科书中振振有词地拒绝接受新系统。

▲

日本绳文时代的柳杉。萨斯曼在一次日本旅行中,偶然听说有一棵古树活了2180年。“回到纽约后,这棵古树在我脑子里一直挥之不去,我想我应该做点什么。”萨斯曼说。她找到生物学家合作,学习鉴别各种植物,然后,她踏上了上下10万年、纵横全世界的寻觅之旅。“这是艺术与科学的完美结合。”萨斯曼说,“我将2000岁作为年龄门槛,并把它作为起始点—— 0年。”

而且,作者洞见了科学精神的本质,发现了科学和艺术的共通之处——试图回答一些问题,却提出了更多的问题。虽然这只是一本摄影随笔集,却折射出中美两国科学文化在前沿性和濡化力上的巨大差异。

在具体的创作思路上,这本书也可以给我们很多启发。

现在中国也有很多植物摄影师,也许其中有不少人也有出书的想法。那么,他们可以向本书作者学习,先找一个新颖的点子,然后用这条线索规划自己的拍摄计划,把多年来搜集的素材组织成一个故事。

事实上,不仅是摄影随笔集,很多以文字为主的优秀科普著作也是像这样围绕一个创新的点子写成的。更不用说,作者把许多个人经历,甚至她的情感经历,都融入了她对创作历程的叙述中,让人读来颇觉亲切,甚至感同身受。