天风机械团队

天风机械团队

光伏政策边际改善,中环降本增效,产能不断提升

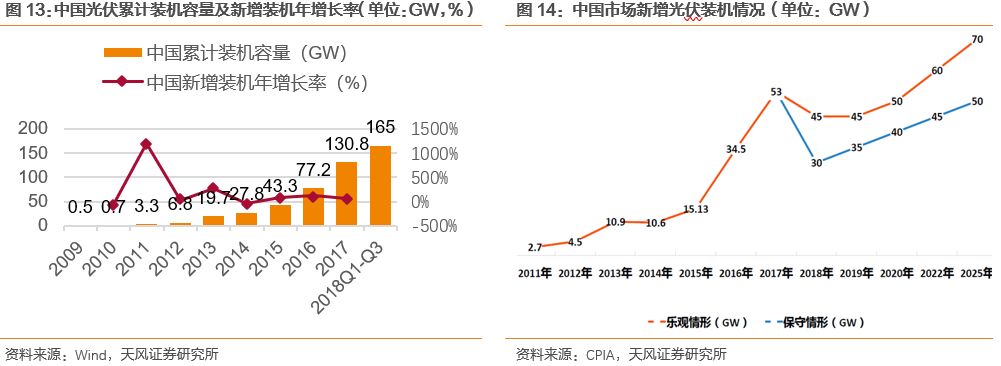

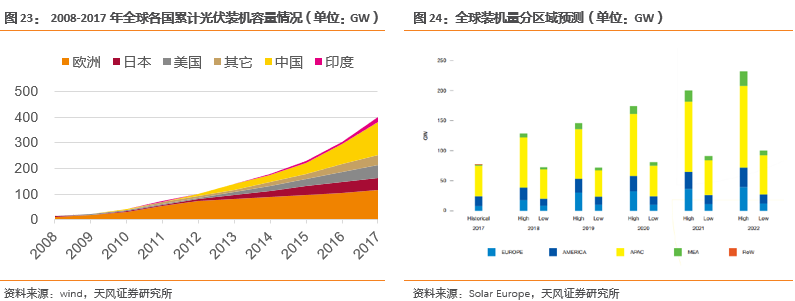

11月2日,国家能源局召开的关于太阳能发展“十三五”规划中期评估成果座谈会重新释放利好,预计我国光伏产业补贴计划将延续至2022年,有利于行业平稳过度。“531”后行业降价激发国外市场需求,预计2019-2020年,中国/海外装机容量有望达到50GW/70GW、60GW/90GW。

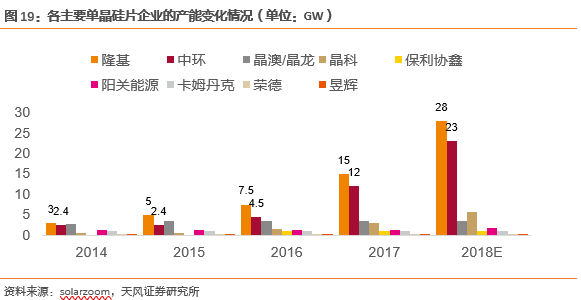

根据Energy Trend预测,2019年单晶占全球硅片占比有望上升到56%,单晶替代多晶的逻辑持续演绎。硅片行业目前形成了以隆基、中环为首的双寡头格局。预计2018年底,隆基和中环产能将分别达到28GW、23GW。2018 Q1,中环毛利率首次突破20%,在“531”之后,公司由于外销占比高,受到影响较小,2018 Q3实现营业收入92.56亿元,同比增长35.06%,归母净利润4.26亿元,同比小幅下降6.02%,毛利率19.1%,同比小幅下降0.52%。公司四期产能将在年底陆续投产,在技术指标等方面处于国内领先水平,预计市场占有率和盈利能力还将持续提升。

大硅片扬帆起航,国产替代大幕开启

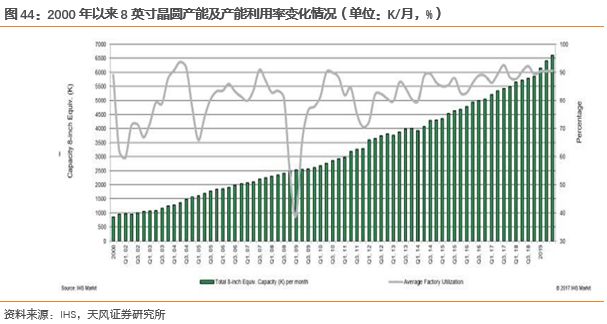

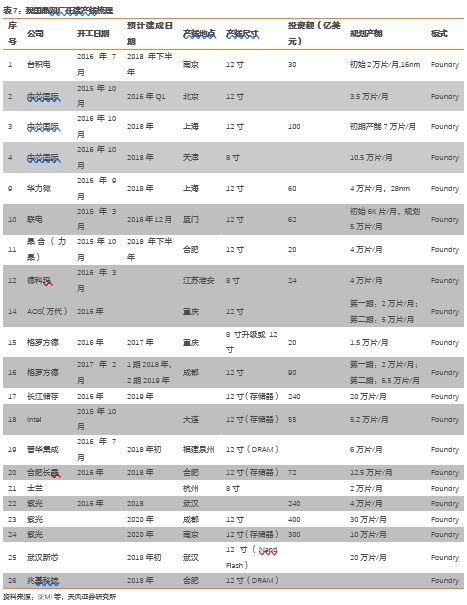

14年起大陆迎来晶圆厂建厂潮。SEMI预计,2017-2020年全球62座新投产的晶圆厂中,有26座来自中国大陆,占比超过40%,带动了新一轮硅片周期,硅片单位面积价格从2016年不到0.7美元上涨到目前的0.85美元。

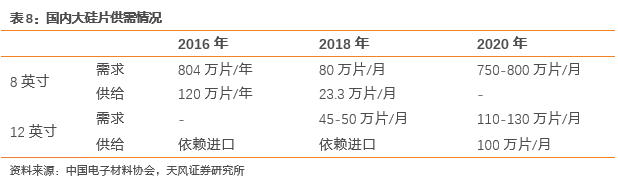

硅片是晶圆生产中价值量占比最大的原材料,但是全球大硅片市场长期被国外垄断,主要包括信越、SUMCO、环球晶圆、Siltronic、Sunedison等,其中信越和SUMCO的市占率之和接近60%。根据中国电子材料协会预测,预计2018年,国内8寸片需求量80万片/月,自给率不足30%;12寸片需求45-50万片,几乎全部需要进口。2020年,我国对于8寸片,12寸片的需求将进一步增长到750-800万片/月、110-130万片/月。硅片国产化重要性愈发凸显。

中国大陆以中环为首的部分企业已经开始加大对于大硅片的投资。中环区熔硅单晶硅片的国内市占率已经实现75%以上,全球市场占有率超过 18%,销量位列国内第一、全球第三。直拉单晶产能在快速释放,中环天津工厂预计2018年底可以形成30万片/月的8寸片抛光片加工产能。无锡工厂2022年计划形成75万片/月8寸片产能和60万片/月12寸片产能,将极大的缓解中国大陆硅片供应“受制于人”的局面。

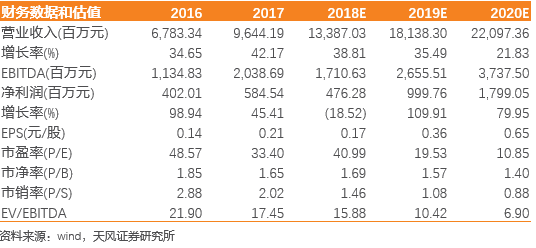

盈利预测与投资评级:

公司2018-2020年营业收入预计为133.87亿元、181.38亿元、220.97亿元,EPS预计为0.17元、0.36元、0.65元,对应PE分别为41倍、20倍、11倍,予以“增持”评级。

风险提示:

光伏政策收紧,大硅片项目落地不及预期,全球晶圆供给过剩等。

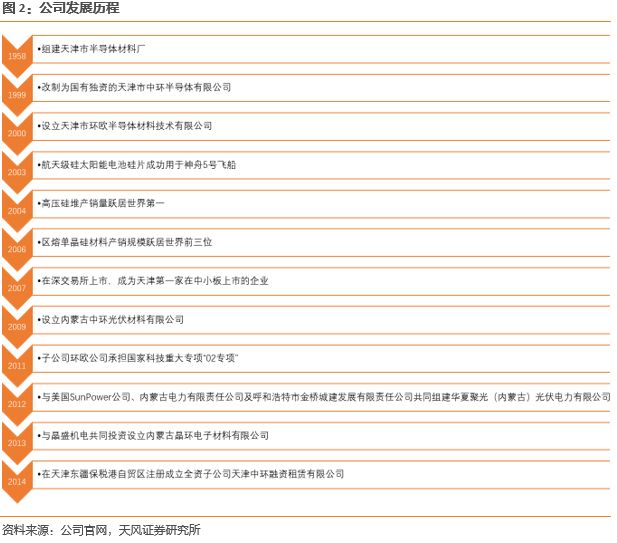

1. 深耕单晶硅材料,国家队技术龙头

中环股份前身为天津市半导体材料厂,始建于1958年,实际控制人为天津市国资委,间接持有公司37.19%的股份。公司主要从事硅材料的研发、生产与销售,有着60年的行业经验和技术积累。2007年,公司在深交所上市,成为天津市第一家在中小板上市的企业。

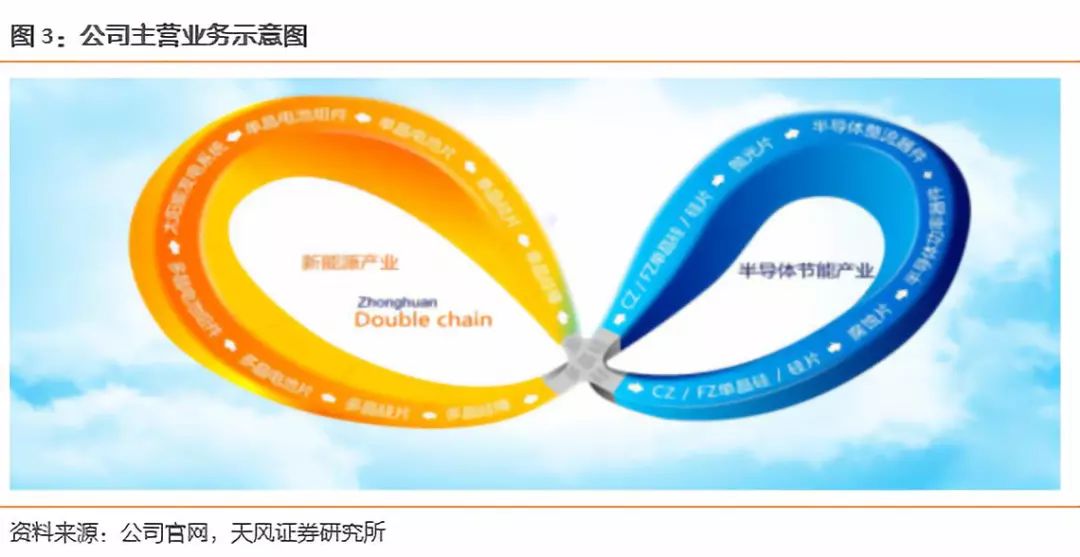

起初公司的主要产品为高压硅堆,应用于CRT电视机和显示器,但随着下游市场萎缩,公司开始将业务重心转移到单晶硅材料上。早在2006年,公司的区熔单晶硅产销规模就跃居世界前三位,仅次于日本信越和德国瓦克。在积极开发半导体硅片市场的基础上,公司在2009年正式进军太阳能单晶硅片市场,就此形成了以单晶硅为核心,光伏+半导体双轮驱动的产业布局。

1.1. 半导体:保持区熔技术优势,积极布局大硅片项目

2000年设立天津环欧半导体有限公司(以下简称:中环环欧),半导体业务逐渐向中环环欧转移。2011年,基于区熔单晶硅多年的优势,公司承担了国家科技重大专项“02专项”——极大规模集成电路制造装备及成套工艺之《区熔硅单晶片产业化技术与国产设备研制》项目,此项目已于2017年5月顺利通过专家组验收。通过项目的实施,公司建成了从区熔设备制造、单晶制备、硅片加工及IGBT设计和制作的国产IGBT产业链。目前,公司正加大投入大硅片项目,旗下拥有内蒙地区8-12英寸半导体直拉单晶研发制造中心、天津地区半导体研发及功率产品制造中心和无锡地区8-12英寸集成电路级抛光片制造中心,其中无锡厂由公司和晶盛机电、无锡市政府合资设立的中环领先组建。

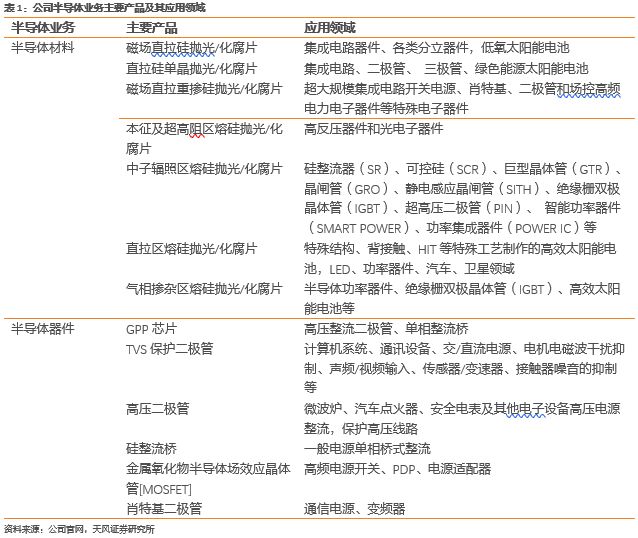

公司的半导体业务可分为半导体材料和器件两部分。材料方面,硅片的制造有直拉(CZ)和区熔(CZ)两种工艺,直拉工艺下公司有磁场直拉硅、直拉硅单晶以及磁场直拉重掺硅三个主要产品。区熔工艺下公司有本征及超高阻区熔硅、中子辐照区熔硅、直拉区熔硅以及气象掺杂区熔硅四个主要产品。不同产品又有化腐片和抛光片两种选择,化腐片制造成本相对较低而光泽度较好,一些领域逐渐开始直接使用化腐片替代成本相对高的抛光片或外延片制备电子器件。

1.2 光伏:以太阳能单晶硅材料为基础,逐步向下游延伸

2009年3月,公司与航天机电共同投资设立内蒙古中环光伏材料有限公司(以下简称:中环光伏),“中环光伏项目”分四期建设。2013年公司与SunPower、内蒙古金融投资集团、呼和浩特城建有限公司合资设立华夏聚光,开始布局下游光伏电站产业。其后公司逐渐在四川、河北地区跑马圈地,并与Apple、SunPower合作经营武川一二期光伏发电项目。2015年公司与东方电气、SunPower和宜兴创业园科技发展有限公司合资设立东方环晟,意味着公司正式进击太阳能电池片及组件产业,弥补中游空缺。为了提高电池转换效率并降低成本,公司正积极研发PERC电池片、高效叠瓦组件等项目。

1.3 半导体材料毛利率提升,助推公司整体毛利率和ROE增长

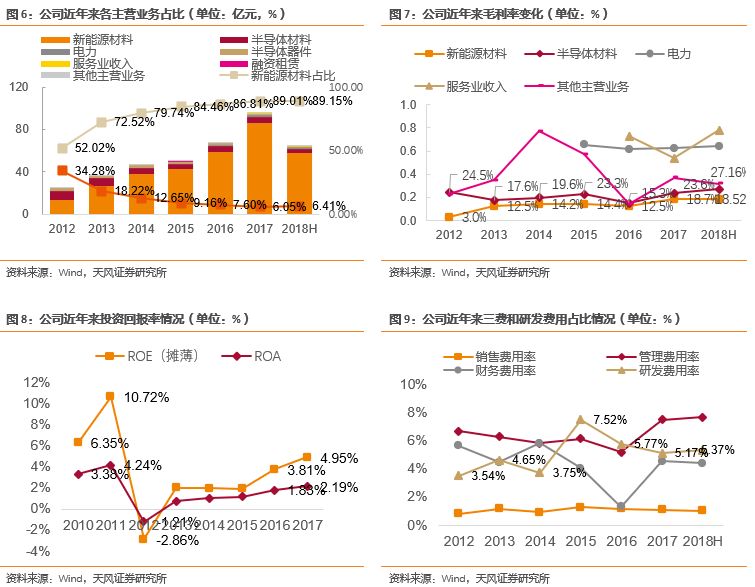

从2010年至2017年,公司营业收入从13.1亿增长至2017年的96.4亿,复合增长率达到33%。归属母公司股东的净利润从0.98亿增长至5.8亿,复合增长率达到29.15%,2018年前三季度受光伏行业政策等因素影响,净利润有所下滑。业务结构上,由于近几年光伏装机量的快速上升,光伏业务占公司营业总收入比例也不断提高,2018年上半年公司新能源材料营业收入占营业总收入的89.15%。

毛利率方面,从2016开始公司毛利率总体上出现回升,其中半导体材料毛利率在2018年上半年达到27.16%,创近年来新高。在资产周转率和资产负债率相对稳定的情况下,毛利率带来的盈利能力的提升直接贡献ROE上涨,2017年公司摊薄ROE达到4.95%。

毛利率方面,从2016开始公司毛利率总体上出现回升,其中半导体材料毛利率在2018年上半年达到27.16%,创近年来新高。在资产周转率和资产负债率相对稳定的情况下,毛利率带来的盈利能力的提升直接贡献ROE上涨,2017年公司摊薄ROE达到4.95%。

2. 光伏:短期政策调整不改,长期发展空间增大

2.1 政策边际改善,头部企业市占率持续提升

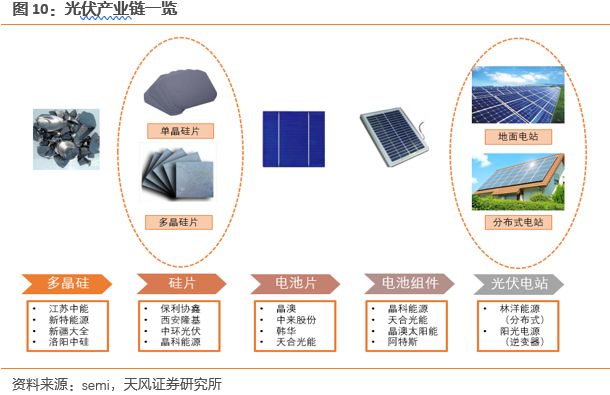

光伏产业链上游包括硅料的采集和硅片、硅棒、硅锭的生产。硅料采集是将纯度较低的工业硅提纯成为纯度较高的单晶硅,然后利用晶体生长的方式制成单晶硅片或多晶硅片。光伏产业链中游包括光伏电池及组件的制作,目前该领域正在研发试用新技术来降低生产成本提高光电转化效率,例如:PERC、IBC、HIT和高效叠瓦组件等。光伏产业链下游为光伏电站,分为地面电站和分布式电站两种。

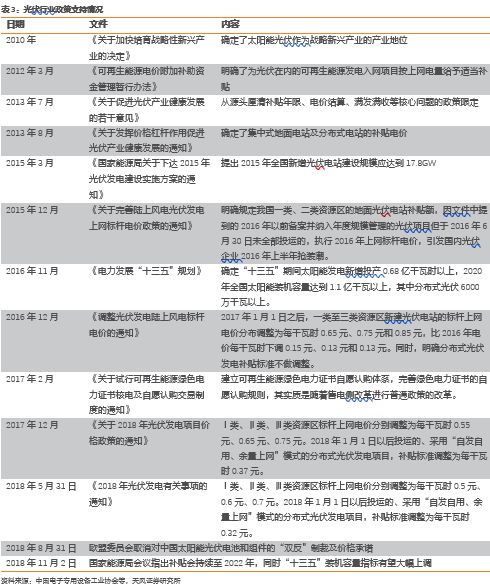

我国光伏行业主要由政策补贴驱动市场需求与技术升级,国家能源局最新会议为低迷市场提振信心。

我国从2010年开始对光伏发电产业提供政策扶持,指标主要分为四大项目:普通电站、“扶贫”、“领跑者”、分布式。从2011年开始,我国光伏上网标杆电价共下调7次。最近一次“531新政”对于可获得补贴的光伏电站规模进行了限制,市场对于光伏的预期大幅下降。 2018年11月2日,在国家能源局召开的关于太阳能发展“十三五”规划中期评估成果座谈会上重新释放利好,预计我国光伏产业补贴计划将延续至2022年,同时十三五光伏装机规划目标也有望大幅上调,板块情绪边际上获得明显改善。

受政策影响我国光伏装机增量有所放缓,但存量已远超“十三五”目标。

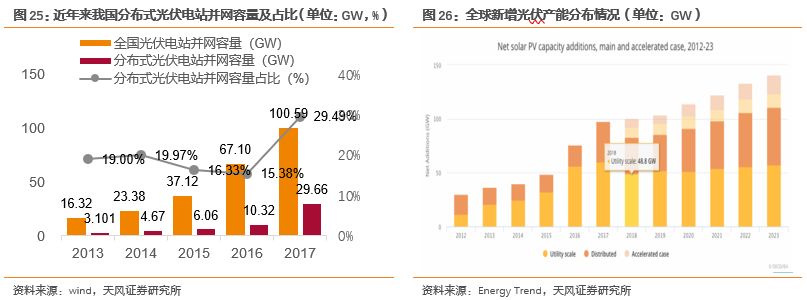

中国光伏发电起始于2008年,在全球光伏产业发展的带动和国内政策的扶持下,2011年起我国光伏产业迎来快速增长期。近年来我国新增光伏装机量增速逐步放缓但依然保持较快增长,2017年新增装机量增速达58%。“531”政策出台使得业内普遍下调预期,中国光伏行业协会秘书长王勃华在2018年上半年光伏行业回顾研讨会上报告,预计2018年全年新增光伏装机容量在30-45GW之间,比2017年存在明显下降,而2019年后新增装机量会有所回升。

另一方面,根据2018年11月2日国家能源局召开的关于太阳能发展“十三五”规划中期评估成果座谈会上的数据,截止2018年9月,中国光伏发电累计装机已经达到165GW。而根据2016年12月发布的《太阳能发展“十三五”规划》,到2020年底中国光伏发电装机容量指标仅为105GW,未来这一指标有望调整至超过250GW,甚至达到270GW。我们预计这一政策对于今年四季度和明年一季度的市场增量影响不大,利好的释放会在明年二季度以后,三四季度可能有更多。

政策大浪淘沙,头部企业脱颖而出。

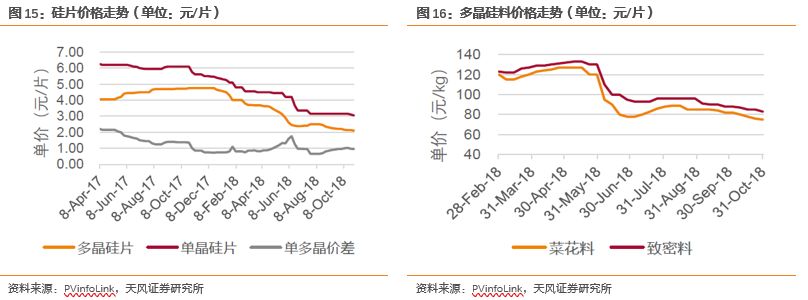

今年以来我国光伏产业低迷由下游向上游传导,全产业链产能利用率和价格齐降。根据中国光伏行业协会预计2018年硅片、电池、组件环节平均产能利用率将下滑至66.5%、57.8%和47.6%。

在国家维持补贴总规模一定并降低单位强度的背景下,一些技术领先、具有成本优势的头部企业将具有更多的市场份额。在太阳能硅片市场隆基、中环近年来产能占比不断提升,大幅领先于其它中小企业。根据经济观察网报道。受益于光伏和半导体双轮驱动、单晶替代需求和外销比例较高等因素,单晶材料龙头企业中环的开工率即便在“5·31”光伏新政后仍达到100%。

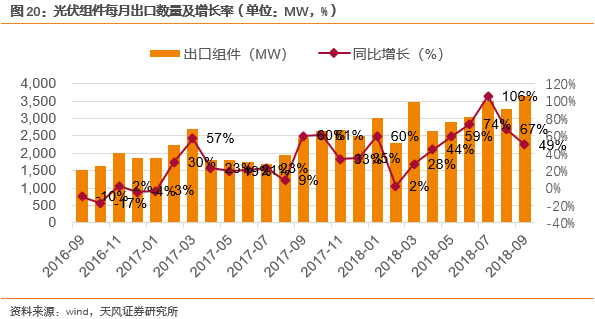

海外出口加速增长,中国已成为全球最大的光伏市场。

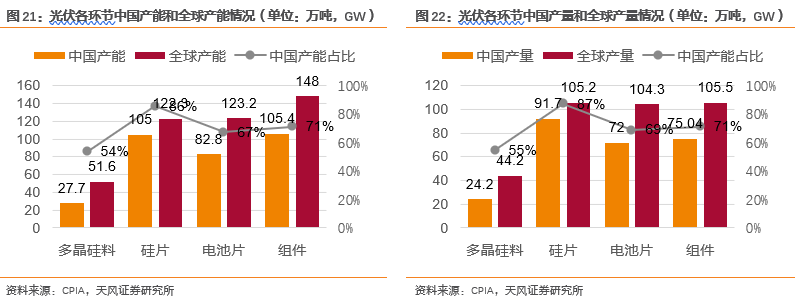

根据CPIA 的数据2018 年1-9 月,国内光伏产品(硅片、电池、组件)的出口总额121.3 亿美元,同比增长19.4%,其中组件出口量34GW,已超过2017全年出口量。硅片和电池片出口额同比下降,但出口量则同比增长。在光伏产业链的各个环节上,2017年中国产能和产量的占比均超过50%。

2017年全球光伏累计装机容量402GW,其中中国131GW,占比32.6%,首次超过欧洲成为全球光伏最大市场。印度是我国电池片、组件的主要出口国,光伏市场增长迅速,但短期内存在“双反”调查的不确定性。欧洲光伏市场复苏,去年新增装机量重回增长,同时欧盟对中国的“双反”调查及最低进口限价(MIP)也已经取消。中东、澳大利亚等市场的也有望实现较高增长。

2017年全球光伏累计装机容量402GW,其中中国131GW,占比32.6%,首次超过欧洲成为全球光伏最大市场。印度是我国电池片、组件的主要出口国,光伏市场增长迅速,但短期内存在“双反”调查的不确定性。欧洲光伏市场复苏,去年新增装机量重回增长,同时欧盟对中国的“双反”调查及最低进口限价(MIP)也已经取消。中东、澳大利亚等市场的也有望实现较高增长。

分布式光伏电站占比显著提升,配额制或推动自备电厂自建分布式光伏。

2017年全国光伏电站并网容量100.59GW,分布式光伏电站并网容量29.66GW,占比达到29.49%。中国光伏行业协会的数据显示,2018年上半年我国新增光伏装机量24GW,分布式装机约12GW,同比增长超70%。Energy Trend预计到2023年,全球分布式光伏电站占比将超过50%。

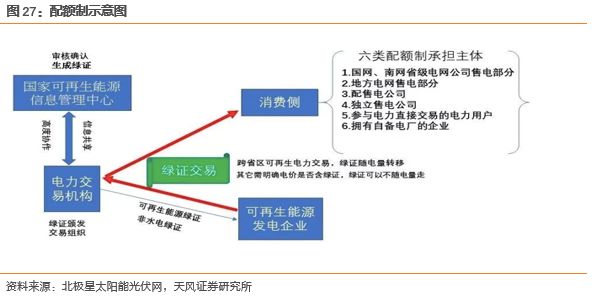

今年3月和9月我国已经就《可再生能源电力配额制》发行两次征求意见稿。配额制即强制要求配额主体消纳一定比例的可再生电力,并通过核算各配额义务主体绿证的数量来考核其配额完成情况,将电力消费中可再生能源的比重作为约束性指标。配额制的推出会提振需求端,一定程度上解决补贴拖欠的问题,也有可能促进自备电厂自建分布式光伏电站。

今年3月和9月我国已经就《可再生能源电力配额制》发行两次征求意见稿。配额制即强制要求配额主体消纳一定比例的可再生电力,并通过核算各配额义务主体绿证的数量来考核其配额完成情况,将电力消费中可再生能源的比重作为约束性指标。配额制的推出会提振需求端,一定程度上解决补贴拖欠的问题,也有可能促进自备电厂自建分布式光伏电站。

2.2 平价上网指日可待,中环加速布局全产业链

2.2.1 技术更新推动成本下降,平价上网后的市场空间值得期待

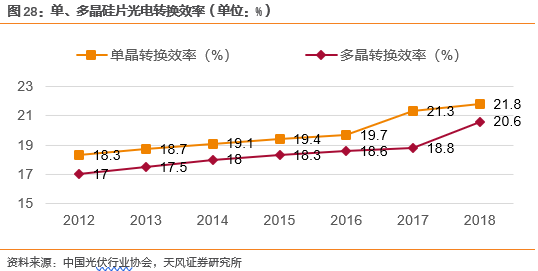

单多晶硅片价差不断缩小,单晶硅市占率稳步提升

。由于单晶硅片晶体排列规则,光电转化率更高。随着单晶硅片生产成本的下降,多晶硅片的成本优势逐渐消失,单晶硅市场进一步扩大。根据 PV InfoLink预计,2018年单晶市占率将成长至35- 40%之间。而彭博新能源财经则作出预测,2018年单晶硅光伏产品的市场份额将从2017年的28%增长至39%,在一定程度上对多晶硅产品形成挤压。

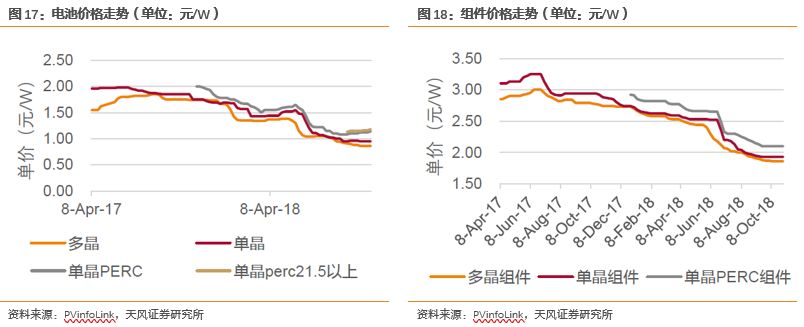

技术更新推动电池片、组件等设备成本下降,光电转化效率提升。

1)金刚线切片技术:单位产能耗硅量将会减少从而降低硅片制备成本。据CPIA统计,目前单晶硅片已实现全面覆盖,多晶硅片2017年覆盖率达36%,预计到2019年实现全面覆盖。

2)PERC电池技术:通过氧化铝膜钝化背表面,在P型单晶硅上PERC可以实现1%的效率提升,多晶硅上可以实现0.6%的效率提升。据CPIA统计,截至2018年上半年,我国单晶电池几乎全部采用PERC工艺,多晶PERC已开始进入产业化阶段。

3)叠片、HIT等新型技术:存在技术门槛高、成本高等限制。叠片技术已经被Sunpower申请专利,中环股份子公司东方环晟与Sunpower合资避免了专利风险,东方环晟已启动5GW高效叠片太阳能电池组件项目,预计完全达产后,东方环晟将实现年产值100亿元。除中环外,还有塞拉弗、协鑫集成等公司也在探索叠片技术。

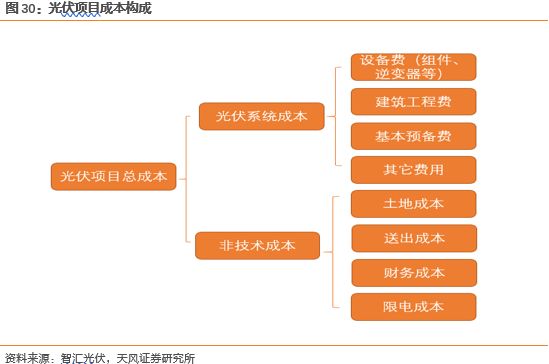

光伏项目的非技术成本是阻碍平价上网的重要因素。

我国作为光伏设备的主要生产国,设备费较低,但土地、送出和融资成本较高,弃光限电现象严重,导致行业中的大多数企业依赖政府补贴。目前弃光已经有所改善,2018年上半年弃光率3.6%,同比下降3.2%、其中弃光现象最严重的新疆和甘肃2018年上半年弃光率分别为20%、11%,同比下降6.1%、 11%。

平价上网进程加快。

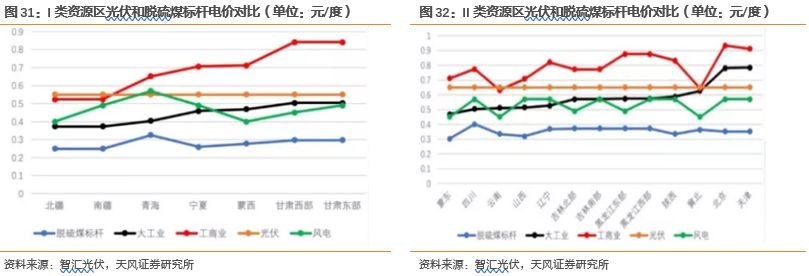

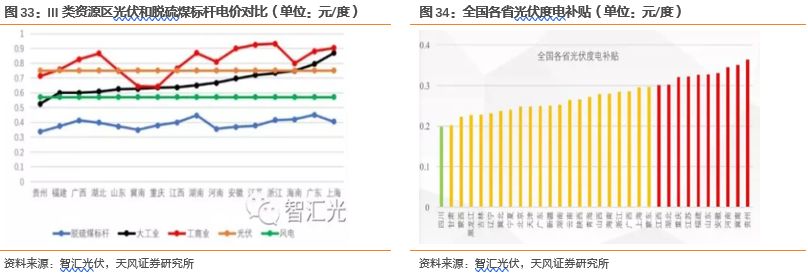

光伏平价上网分为用户侧平价上网和发电侧平价上网,前者指光伏电力的度电成本不高于电网电力售价,后者指光伏电力的度电成本不高于火电/水电发电成本。目前在用电侧光伏标杆电价和销售电价已经十分接近,在三类资源区光伏标杆电价已经低于当地的工商业电价,略高于当地的大工业电价。在发电侧光伏度电补贴在0.2-0.37元/度之间,还处于较高水平,但一些国外项目和领跑者项目中的中标电价已经很低。

预计实现平价上网后,我国将迎来新的光伏装机热潮。

基础用电需求保持较快增长是光伏装机容量提升的基础,同时新能源汽车渗透率持续提升以及对存量火电的替代提供将可观的额外空间。根据国家能源局的数据,2018年上半年国内光伏发电量823.9亿kwh,占全社会用电量32291亿kwh的2.55%,参考2017年末德国光伏发电占比6.1%,意大利光伏发电占比9%,我国光伏发电还有1-2倍的增量空间。

2.2.2 中环合纵连横,充分发挥产业协同效应

2018年半年报公布,中环光伏四期项目已经全部达产,四期改造项目将于2018年第四季度全部达产,改造后可提升原项目设计产能25%以上,提升人均劳动效率100%以上,预计年底公司整体太阳能级单晶硅材料年产能合计将达到23GW以上。

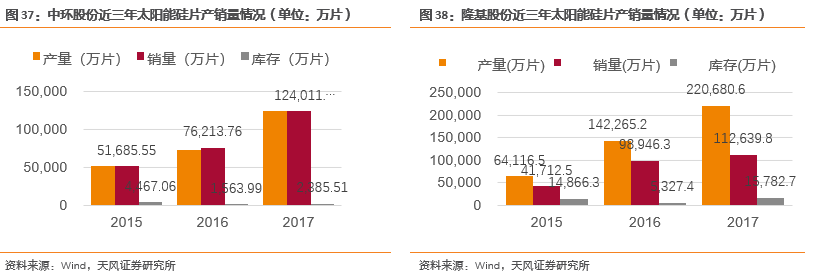

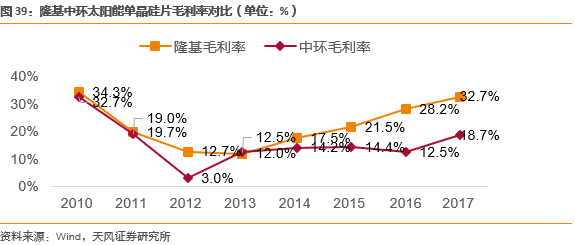

中环和隆基双寡头垄断太阳能硅片市场。2017年中环太阳能硅片销量为12.4亿片,近三年来首次超过隆基。同时,相较于隆基,中环太阳能硅片的产销率较高,库存水平较低。毛利率方面,由于2013年隆基股份最早实现金刚线的全面量产,从2014年一季度开始隆基的金刚线投资开始盈亏平衡,其后带来了成本的大幅下降,和中环毛利率差距被拉大。但近两年中环也开始加大金刚产线的投入,2017年中环和隆基毛利率差距有所缩小。

公司不但注重自身研发技术创新,更在恰当时机把握住和其它行业巨头合作的机会。2017年11月,公司在停牌一年半之后复牌,同时公布三个重大事项公告;(1)收购国电光伏90%股权,布局高效电池片、组件。(2)增持新疆协鑫多晶硅项目,加深与协鑫的战略合作。(3)增资子公司中环协鑫,加码单晶产品。

-

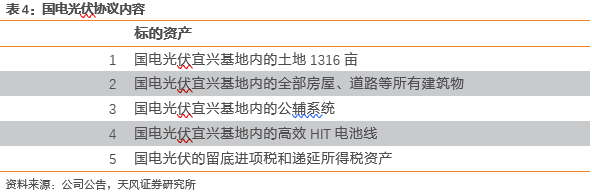

国电光伏原本是国电科环旗下的全资子公司,主要产品有太阳能硅片、电池及组件。公司收购国电光伏的主要目的是为了其HIT电池技术以及相关的厂房、土地、辅助系统等(相比新建厂房可以极大地节约时间),无关资产包括晶硅组件、薄膜电池等设备均需剥离。中环计划在国电光伏生产基地实施以下项目:

(1)5GW高效叠瓦组件项目:由东方环晟实施,股权比例东方电气40%、中环股份37%、SunPower20%、宜兴创业园3%。除组件外,环晟还拥有760MW的单晶PERC电池产能。

(2)10GW超薄单晶硅片(金刚线切片)项目:由中环应用材料(中环股份、中环香港等合资)实施。

(3)集成电路大硅片项目:由中环领先 (中环股份与晶盛机电合资)实施。

(4)HIT电池研发生产线改造升级项目:从国电光伏接受的HIT产线仅为研发线,离量产还有一定距离。

-

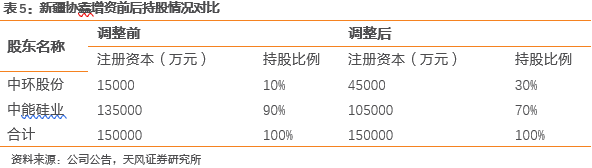

新疆协鑫是保利协鑫在新疆多晶硅项目的建设单位。公司对新疆协鑫增资后,股权比例由10%增加至30%,中能硅业(保利协鑫全资子公司)股权比例由90%降至70%,增资扩股后新疆协鑫将建成年产 4-6 万吨多晶硅产能的生产线。增资的主要目的是为了更好地满足公司未来单晶拉棒和铸锭单晶对高纯多晶硅原材料的需求,进一步联合上游企业发挥成本优势,有利于打造产业链竞争优势。

保利协鑫在2017年8月11日公告的与天津中环的合作框架协议中称,

保利协鑫与中环股份的合作不仅局限于原材料,具体合作内容包括:

(1)生产单晶硅棒。保利协鑫投资“中环光伏四期单晶硅棒项目”,持有公司部分股权。

(2)加工单晶硅芯片。根据中环加工单晶硅芯片的产能需求,可向保利协鑫收购目标切割工厂部分股权。

(3)其它合作。双方在以上合作的基础上,在光伏电站开发以及光伏产业相关的管理、技术、研发等方面进行全方位交流合作。

3. 半导体增速放缓,硅片国产化需求迫切

3.1 周期波动趋于平缓,景气度震荡下行

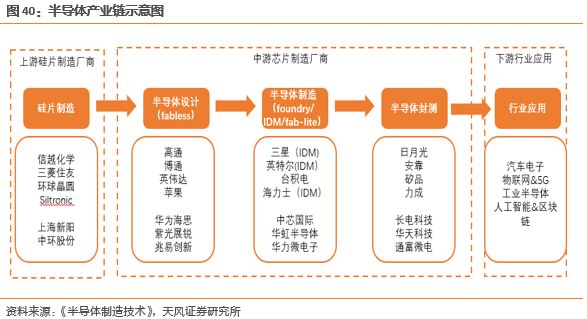

半导体产业链的上游是硅片制造厂。硅片制备首先是将硅从矿物中提纯并纯化,经过特殊工艺产生适当直径的硅锭。然后将硅锭切割成用于制造芯片的薄硅片。最后按照不同的定位边和沾污水平等参数制成不同规格的硅片,目前市场上常见的规格有6英寸(150mm)、8英寸(200mm)、12英寸(300mm)三种。

半导体产业链的中游包括设计、制造、封测三个环节。中游厂商有四种发展模式:(1)Fabless,即垂直分工模式,只覆盖半导体设计环节,具体制造交给代工厂(Foundry)完成。(2)Foundry(代工厂)模式,即只做代工,不涉及设计。(3)IDM(Integrated Device Manufacture),即覆盖从设计、制造到封装测试以及投向消费市场全流程的企业。(4)Fab-lite(轻晶圆厂),介于IDM和Fabless之间的一种模式,往往是企业为减少投资风险而采取的一种策略。通过观察近年来半导体行业的发展我们可以发现,其发展模式正逐渐由最初的IDM向fabless、foundry和Fab-lite模式过渡。

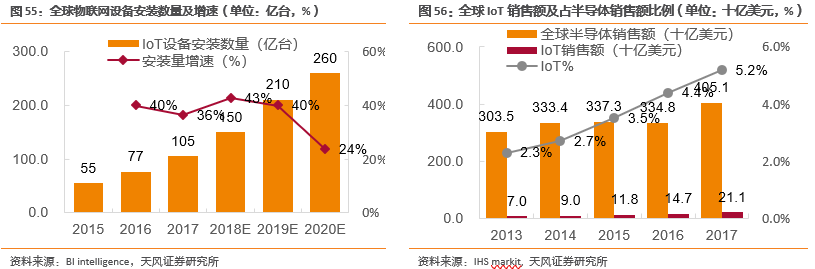

半导体产业链的下游涉及到众多子行业,其中汽车和工业半导体领域硅含量的上升,以及物联网&5G、人工智能&区块链等新兴科技领域中硅的应用将会是本轮半导体周期的主要看点。

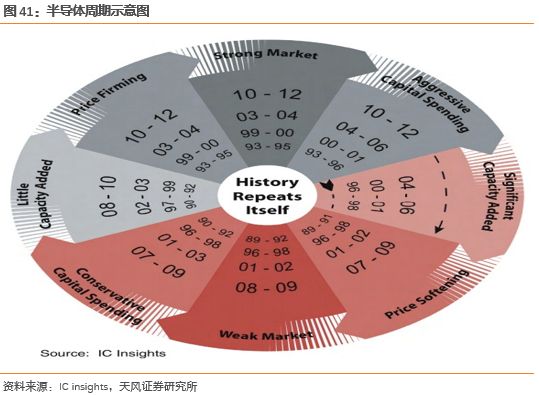

半导体电子行业的周期主要是产品和产能的周期,以5-8年为一个轮回,

最早一波行情在上世纪60年代,主要由彩电、家电设备、Walkman、DVD、照相机等推动。第二波行情在1999年,主要由台式电脑的普及推动,网络泡沫也自此开始。第三波行情在2004年,主要由笔记本电脑对台式电脑的替换推动,同时在这一阶段手机和液晶电视也开始加速渗透。第四波行情从2009年开始,2007年苹果开始出产智能手机iPhone,2009年达到5%左右渗透率,同时2010年全球3G网络开始全面建设。2014年以后,智能手机出货量趋于平稳,2015-2016年人工智能、物联网、5G等概念兴起,高峰出现在2017-2018年上半年。

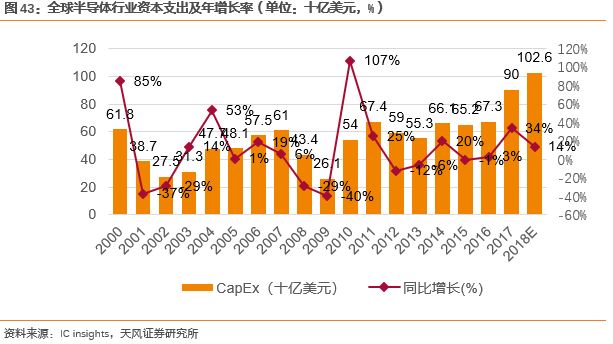

2014年以前,全球半导体销售额、资本支出和产能利用率的变化呈现出明显的一致性。2014年以后,由于没有颠覆性的科技创新产生,半导体周期有所延长,同时随着产业集中度的提升,周期内的波动也趋于平缓。

2014年以前,全球半导体销售额、资本支出和产能利用率的变化呈现出明显的一致性。2014年以后,由于没有颠覆性的科技创新产生,半导体周期有所延长,同时随着产业集中度的提升,周期内的波动也趋于平缓。

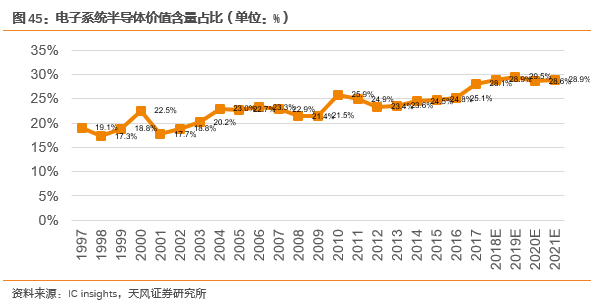

电子系统中的半导体价值含量占比近二十年来呈现出稳步提升的态势,由90s的20%逐步向30%靠近。同时我们可以明显看出电子系统中的硅含量在2000年、2004年、2009年和2017年均出现明显的增长,与产品周期对应。

电子系统中的半导体价值含量占比近二十年来呈现出稳步提升的态势,由90s的20%逐步向30%靠近。同时我们可以明显看出电子系统中的硅含量在2000年、2004年、2009年和2017年均出现明显的增长,与产品周期对应。

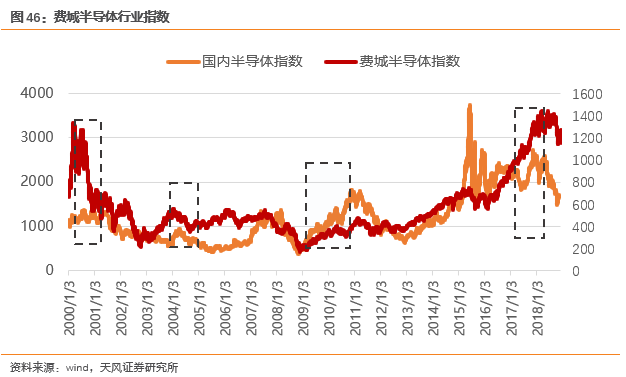

费城半导体指数和国内WIND半导体指数分别由24只美股和64只A股组成,从股价趋势中我们可以看出,半导体股票的股价与周期有一定相关性,但也受其它因素影响,其中2000年和2017年的上涨行情与周期相关性较为明显。国内半导体股票存在一定政策属性,2014年9月我国集成电路产业投资基金的成立推动了国内半导体指数的上涨。此轮半导体景气周期在2018年上半年达到高点,然后开始震荡下行。

费城半导体指数和国内WIND半导体指数分别由24只美股和64只A股组成,从股价趋势中我们可以看出,半导体股票的股价与周期有一定相关性,但也受其它因素影响,其中2000年和2017年的上涨行情与周期相关性较为明显。国内半导体股票存在一定政策属性,2014年9月我国集成电路产业投资基金的成立推动了国内半导体指数的上涨。此轮半导体景气周期在2018年上半年达到高点,然后开始震荡下行。

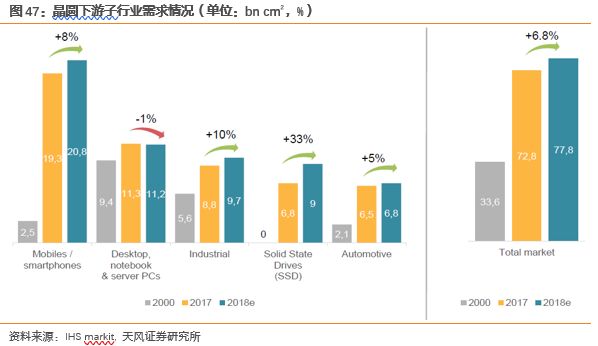

3.2 汽车电子工业半导体出现负面数据,通信人工智能领跑需求增长

从2000年至2017年,全球硅晶圆年需求从33.6亿万平方厘米增长至72.8亿万平方厘米,CAGR达4.63%,需求最大的下游子行业由PC变为智能手机。据IHS Markit估计,2018年全球对硅晶圆的需求将同比增长6.8%,其中固态存储硬盘需求同比增长33%,工业半导体10%,智能手机8%,汽车5%,PC-1%。更长远来看,IC insights预测汽车电子、工业半导体和通信行业将在未来三年成长最快,2016-2021年均复合增长率分别达到5.4%,4.6%和4.2%。

从台积电披露的三季报收入构成来看,通信板块收入占比最高达56%,环比增长24%。其次是工业板块占比达24%,环比增长6%。消费电子和电脑的收入占比较小,且环比下滑。

汽车电子和工业半导体出现负面数据。

德州仪器在三季报的电话会议中指出,工业和汽车板块需求均有所放缓,其中工业半导体维持较高个位数增长率,汽车电子维持两位数增长但增速也环比下降。

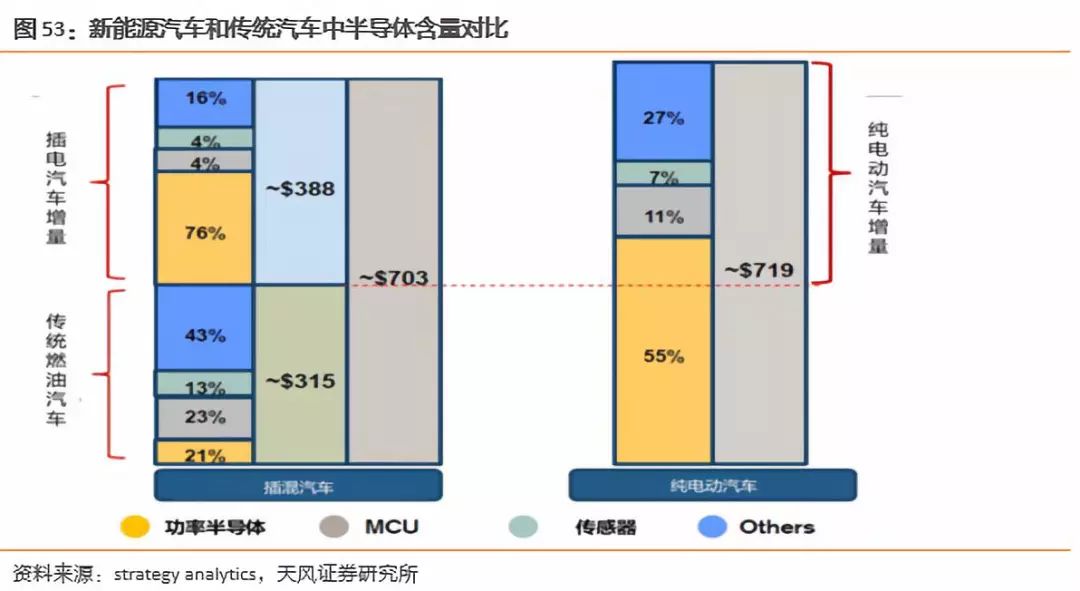

新能源汽车大规模产业升级为下滑整车市场提供支撑。

今年下半年以后全球汽车市场增速持续下滑,9月各国乘用车销售增速均为负数。但新能源车渗透率持续走高,各国在新能源车领域投入不断加大,国内市场成长迅速。另一方面,新能源车中的半导体价值也大于电动车,未来随着自动驾驶等智能化技术的应用,将会带动功率半导体及其它半导体器件的发展。

智能手机增长停滞,物联网、5G、智能芯片等概念领跑半导体行业发展。

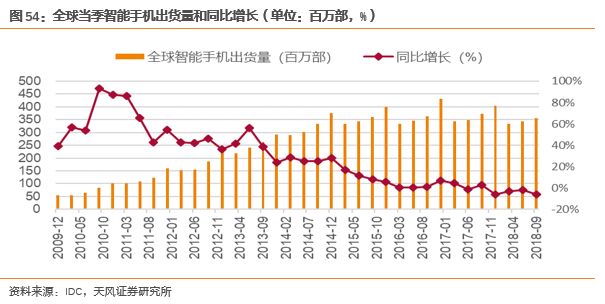

全球智能手机出货量增速自2010年以来不断放缓,苹果新发布的iPhone XS系列手机销量不及预期,导致苹果及其产业链上的公司估值均被下调。但人工智能、5G、物联网等新技术的发展,可能将驱动半导体行业需求再次回升。这些技术大部分还处于早期阶段,业界预期很高,供应链上有超额预定现象,库存水平较高。

3.3 存储器价格下行,中游制造厂扩张产能逐渐释放

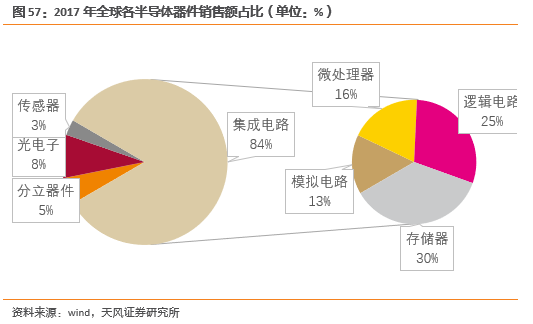

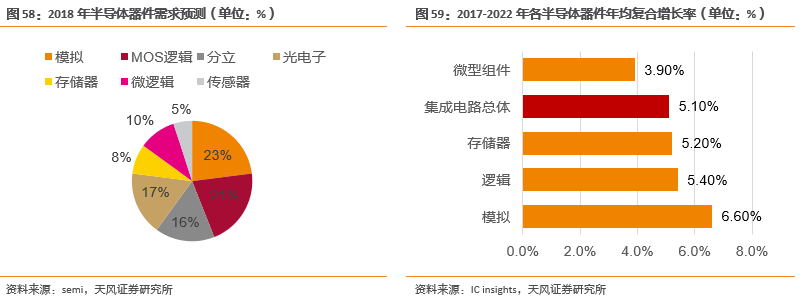

中游半导体器件可以分为O-S-D和集成电路两大类,O-S-D包括光电子、传感器和分立器件,而集成电路又可分为模拟电路和数字电路,其中模拟IC用来处理电压信号,数字IC用来处理0和1的运算,包括存储器、微型组件(MCU,微处理器)和逻辑芯片。

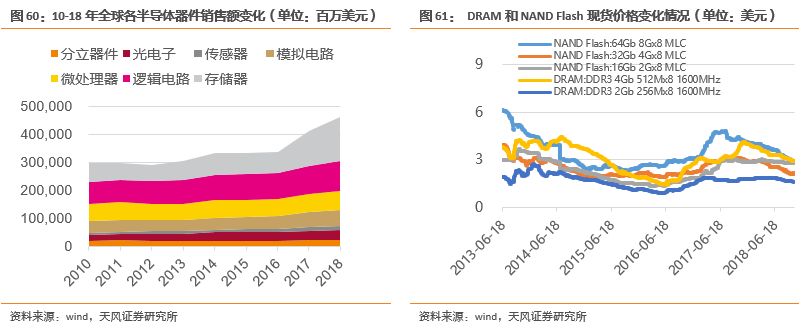

存储器是销售额占比最高的半导体器件。

根据全球半导体贸易统计组织统计,2017年全球分立器件、光电子、传感器及集成电路的销售收入分别为216.51亿美元、348.13亿美元、125.71亿美元以及3431.86亿美元,其中集成电路的销售收入占半导体总收入的84%。而在集成电路中,销售收入从高到低依次为存储器、逻辑电路、微处理器及模拟电路,分别占集成电路收入的30%,25%,16%以及13%。

根据semi对2018年各半导体器件需求的预测,未来模拟芯片的需求将最大,占总需求的23%,然后依次是MOS逻辑芯片、光电子、分立器件、存储芯片和传感器。IC

insights的报告指出,未来五年内(2017-2022),模拟器件的市场规模年均复合增长率最高,达到6.6%,而集成电路总体的市场规模年均复合增长率为5.1%。

根据semi对2018年各半导体器件需求的预测,未来模拟芯片的需求将最大,占总需求的23%,然后依次是MOS逻辑芯片、光电子、分立器件、存储芯片和传感器。IC

insights的报告指出,未来五年内(2017-2022),模拟器件的市场规模年均复合增长率最高,达到6.6%,而集成电路总体的市场规模年均复合增长率为5.1%。

此轮半导体景气行情初期主要由存储器推动。

从2016年Q2、Q3季度开始,存储器价格出现上涨,时间上NAND flash价格的上涨略早于DRAM。据ICInsights报道,DRAM2017年平均售价同比上涨77%,销售额达720亿美元,同比增长74%;NANDFlash2017年平均售价同比上涨38%,销售额达498亿美元,同比增长44%,全球存储器总体市场上扬增长58%。

存储器板块的回调将使全球半导体市场产生小幅下滑。

18年二季度开始,NAND Flash产业将进入下行周期。与价格高点相比NAND Flash价格指数已累计下滑超过40%,NAND Flash每GB价格下探至0.13美元,基本已回到了2016年涨价时期的价格水平。DRAM第三季合约价格季涨幅缩小到仅1-2%,第四季可能反转下跌5%,终结价格连续九季上涨的超级周期。

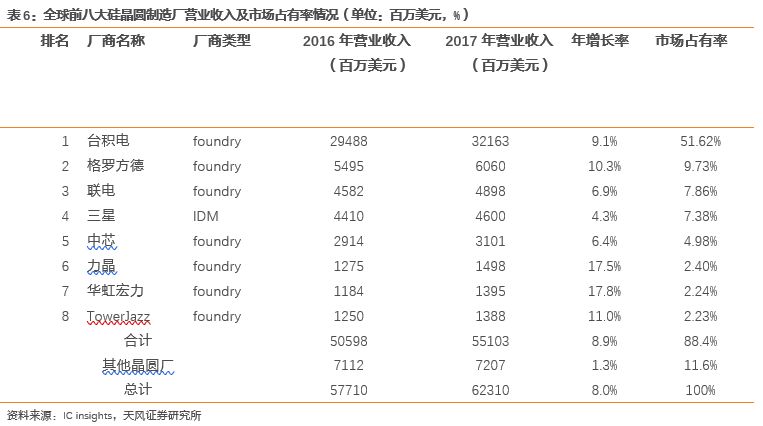

半导体器件由中游的硅晶圆制造厂生产,台积电一家独大。根据IC insights提供的数据,前八大硅晶圆制造场中有台积电、联电和力晶来自中国台湾地区,格罗方德(Global Foundries)来自美国,三星(Samsung)来自韩国,中芯和华虹宏力来自中国大陆,Towerjazz来自以色列。来自中国大陆的中芯和华虹宏力市场占有率分别达到4.98%和2.24%,与台积电市场占有率相差较远。大陆企业要想破局,可以找到稳定的上游硅片供应企业合作,形成上下游联动效应推动自身发展。

半导体器件由中游的硅晶圆制造厂生产,台积电一家独大。根据IC insights提供的数据,前八大硅晶圆制造场中有台积电、联电和力晶来自中国台湾地区,格罗方德(Global Foundries)来自美国,三星(Samsung)来自韩国,中芯和华虹宏力来自中国大陆,Towerjazz来自以色列。来自中国大陆的中芯和华虹宏力市场占有率分别达到4.98%和2.24%,与台积电市场占有率相差较远。大陆企业要想破局,可以找到稳定的上游硅片供应企业合作,形成上下游联动效应推动自身发展。

在景气周期产能满载的情况下厂商纷纷扩产,产能已经开始逐步释放。在我国在建的26条晶圆线中,有4个8英寸产线,其余均为12英寸产线。预计建成日期集中在2018年至2019年,产能从2018年Q2开始释放。

4. 半导体:硅片制造寡头垄断,国内投资力度不减

4.1 投资风险较高,竞争格局集中

上游的硅片制造业被国外寡头垄断。

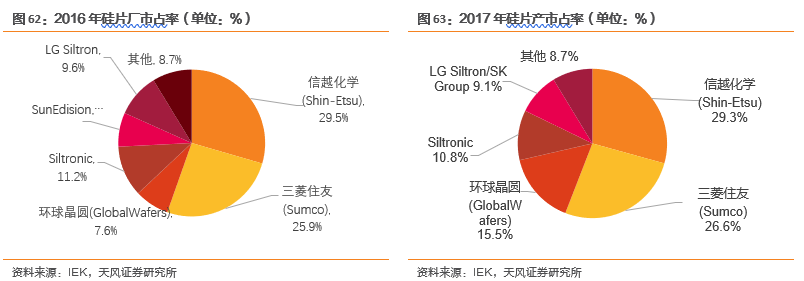

2017年,信越化学的市场占有率为29.3%,排名第一。其后依次是三菱住友、环球晶圆、Siltronic和LGSiltron/SK Group,分别占据26.6%、15.5%、10.8%和9.1%的市场份额,CR5高达91.3%,比2016年的83.3%高出7.5个百分点,硅片制造业的集中度进一步提高。剩下的市场份额中有很大一部分被中国台湾地区硅片生产企业占据,其中包括市场占有率第六的中国台湾合晶,以及嘉晶电子(Episil)、艾德康(Atecom)和中央材料(Central Material)等。

在过去的二十年中,硅片制造业不断通过兼并和收购来进一步推动行业发展。1998年,全球主要的硅片厂有超过25家,而现在已演变成5家鼎立的局面。行业的特性决定了其发展路径,硅片制造业有以下特点:1)资本开支巨大。厂商只有通过大规模生产,才能降低固定成本,提升盈利能力。2)投资风险高,受周期影响大。厂商可以通过提高市场集中度,提升产业链的决策和议价能力,从而维持相对稳定的盈利水平。

在过去的二十年中,硅片制造业不断通过兼并和收购来进一步推动行业发展。1998年,全球主要的硅片厂有超过25家,而现在已演变成5家鼎立的局面。行业的特性决定了其发展路径,硅片制造业有以下特点:1)资本开支巨大。厂商只有通过大规模生产,才能降低固定成本,提升盈利能力。2)投资风险高,受周期影响大。厂商可以通过提高市场集中度,提升产业链的决策和议价能力,从而维持相对稳定的盈利水平。

通过梳理各大硅片厂商的发展史我们发现,前五大厂商中除了德国Siltronic,其他均有参与兼并收购。

-

信越在1999年并购了日立的硅片公司从而形成信越化学(Shin-Etsu)。

-

SUMCO 前身Osaka

Special Steel 公司在1992 年和1998年先后合并了Kyushu 电子金属公司和Sumitomo

Sitix 集团并更名为住友金属工业公司。1999 年, 住友金属工业与三菱材料和三菱硅材料公司成立300mm硅片制造企业——联合硅制造公司。2002 年, 住友金属工业的硅制造部门、联合硅制造公司以及三菱硅材料公司合并成立住友三菱硅公司,2005 年正式更名为SUMCO 集团。

-

环球晶圆是中美矽晶的子公司,2012年通过收购前身为东芝陶瓷CovalentMaterials(现为CoorsTek)的半导体晶圆业务,扩大了业务范围。2016 年6 月,环球晶圆收购丹麦Topsil 半导体事业群。2016 年12月,环球晶圆收购全球第六大硅片厂SunEdision Semiconductor,成为全球第三大半导体硅片供应商。

-

SK Group在2017年5月收购了LG Siltron使之成为全球第五大硅晶圆供应商。

总体来说,半导体行业中上游的竞争格局均较为明朗,集中度较高。这是由半导体行业周期性明显,中上游投资金额大、风险高、研发周期长的特点所导致的,而这种局面也意味着寡头厂商的决策能力和议价能力较强,当下游行业需求高时也不会盲目扩产,节奏较为谨慎,从而也造成周期波动性减弱。

总体来说,半导体行业中上游的竞争格局均较为明朗,集中度较高。这是由半导体行业周期性明显,中上游投资金额大、风险高、研发周期长的特点所导致的,而这种局面也意味着寡头厂商的决策能力和议价能力较强,当下游行业需求高时也不会盲目扩产,节奏较为谨慎,从而也造成周期波动性减弱。

4.2 国际寡头签订长期合约,订单可见度至2020年

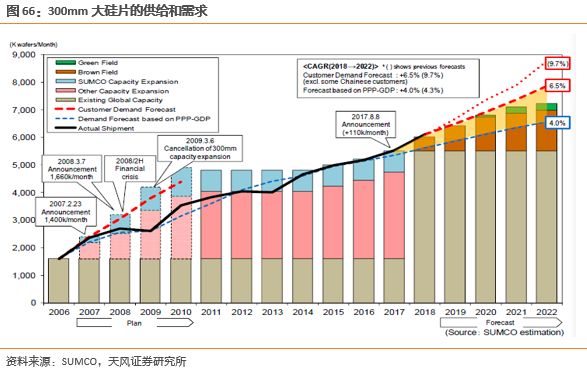

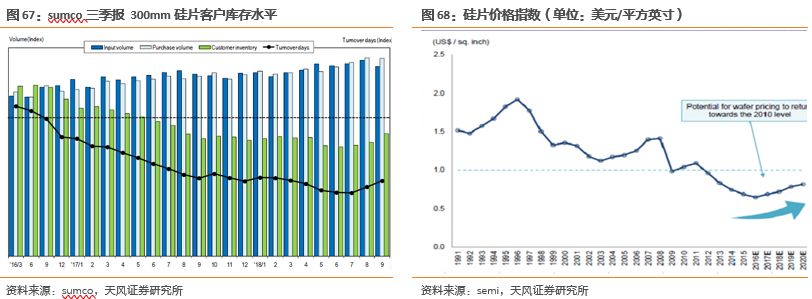

300mm大硅片需求依然较强,SUMCO下调长远预期。

目前各大厂商签订的合同以规定了量、价的长期合同为主,各大厂商的2019订单基本全部定完,订单可见度已到2020年。SUMCO称2017年和2018年全球300毫米大硅片月需求分别为550万片和570万片,同时三季报下调了未来五年需求增长率的预期,基于PPP-GDP的需求增长率由4.3%下修至4%,消费者需求增长率由9.7%下修至6.5%。Sumco的中报显示尽管有厂商推迟了“记忆芯片”订单,但由于记忆芯片的bit-growth不够多,或需要更多晶圆满足需求,未来300mm硅片需求的拉动主要由3D NAND的生产情况决定。

300mm产能扩产谨慎,但库存水平已出现回升

。信越化学在年中电话会议中称,目前各大厂商主要通过提高生产效率的方式扩大供给,未来会在合同价格有竞争力的情况下逐步增加产能,大部分厂商会从今年秋季开始增加产能,到2020年之前硅片不会过度供给。2020年以后各厂商会有绿地投资计划,情况各有不同。目前前五大硅片厂中宣布300mm扩产计划的有Sumco、环球晶圆和Siltronic。Sumco计划将用于5-10nm制程的12英寸硅晶圆月增产 11 万片,但产能需到 2019 年才开出。环球晶圆也在2018年3月宣布投资4800亿韩元在韩国建厂以对接三星和SK海力士的芯片需求。Siltronic在Q3业绩会上发布月增产7万片的扩产计划,扩产周期为15-18个月,预计19年中期达产。

据Sumco评估,2018年300mm硅片供需缺口将达到80-90万片/月,2020年将达到100万片/月,产能紧张则将持续到2022年。但从库存水平来看,下游客户300mm硅片的库存水平在2018年上半年达到最低点,此后开始逐渐回升。

价格方面,根据信越化学的中报显示,以2016年年末价格为标准,2018年第二季度所有直径的硅片的平均价格上浮30%,第三四季度价格有望上涨40%。

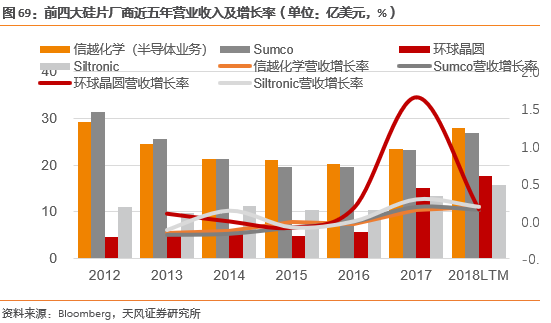

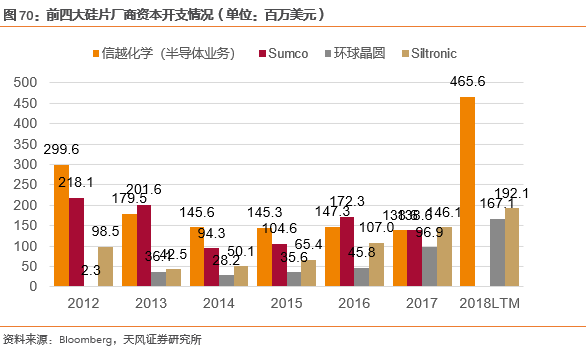

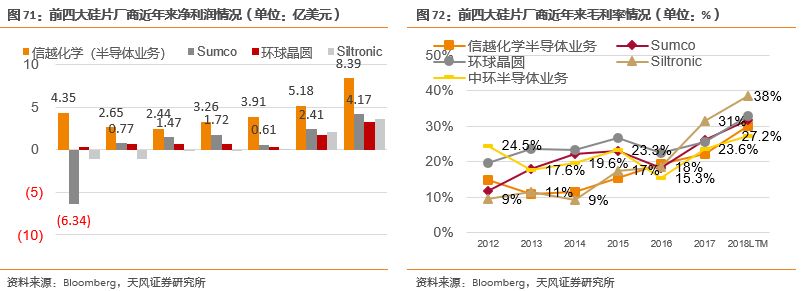

公司层面,受益于此轮景气周期,前四大硅片厂商的营收增速在2017年实现显著增长,2018年增速稍有放缓。资本支出上前四大硅片厂商中信越化学在2018年增幅较为明显,而Siltronic和环球晶圆的增幅较小。同时,各大厂商通过提高价格实现了利润率的明显提升。Sumco2017年净利润同比增长295%,2018年的净利润增速也预计将超过70%。毛利率方面Siltronic增长最为迅速,是首个毛利率在2017年就超过30%的公司,而中环股份2017年的毛利率为23.6%,这可能跟附加值较高的大尺寸硅片产品占比较低有关。

公司层面,受益于此轮景气周期,前四大硅片厂商的营收增速在2017年实现显著增长,2018年增速稍有放缓。资本支出上前四大硅片厂商中信越化学在2018年增幅较为明显,而Siltronic和环球晶圆的增幅较小。同时,各大厂商通过提高价格实现了利润率的明显提升。Sumco2017年净利润同比增长295%,2018年的净利润增速也预计将超过70%。毛利率方面Siltronic增长最为迅速,是首个毛利率在2017年就超过30%的公司,而中环股份2017年的毛利率为23.6%,这可能跟附加值较高的大尺寸硅片产品占比较低有关。

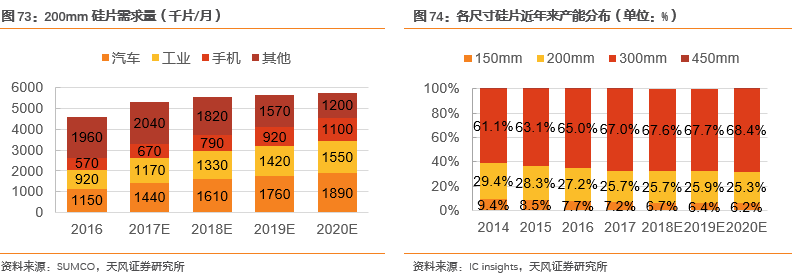

200mm硅片处于供需紧平衡状态。

尽管300mm硅片的需求依然处于主导地位,但受益于下游汽车、工业半导体和物联网的发展,200mm硅片的需求的也在持续增长。根据Siltronic中报的预测,2017-2020年200mm硅片的CAGR为3%,此增长率不足以刺激硅片厂商进行大幅度扩产,预计到2020年,200mm的产能增加不到100万/月。Sumco预计2018年8寸硅片需求缺口将达到20-25万片/月。

4.3 国内市场进口替代,大硅片项目风起云涌

2017年全球半导体销售额突破4000亿美元大关,亚太地区主导地位日益显著。

根据WSTS的预测,亚太地区半导体销售额占全球市场的比例有望保持在60%。根据IBS的统计和预测,2010-2015年,我国半导体产品需求持续增加,CAGR达为6.7%,高于全球平均水平,但2010-2016年自供率却一直不足10%。预计2017-2020年,中国大陆半导体市场需求将由2130亿美元提升至2620亿美元,CAGR提升至7.15%,同时半导体自供率有望由10.4%提升至15%。但85%的需求依然依赖进口,供不应求的问题依然严峻。

中兴通讯、福建晋华事件给国内半导体行业敲响了警钟,材料和设备的国产化更加迫切。

中兴的手机芯片、基带芯片、射频芯片、存储芯片、手机玻璃、光学元件等核心零部件都来自于美国的高通、博通、英特尔、美光、甲骨文、康宁等科技巨头,短期内无法找到国产替代品,反映出我国高端芯片的缺乏。而福建晋华依赖于美国三大半导体设备商AppliedMaterials 、Lam Research 、Axcelis的半导体设备来生产DRAM芯片,被禁售后原计划今年底试产DRAM的计划将无法实现。为了维护我国的芯片安全,国内半导体行业必须在设备、材料、IC设计等方面进行技术突破,实现国产替代。

具体到硅片来看,根据中国电子材料行业协会常务副秘书长袁桐的介绍,2016年中国大陆企业在4-6英寸硅片(含抛光片、外延片)上的产量约为5200万片,基本可以满足国内4-6英寸的晶圆需求。

具体到硅片来看,根据中国电子材料行业协会常务副秘书长袁桐的介绍,2016年中国大陆企业在4-6英寸硅片(含抛光片、外延片)上的产量约为5200万片,基本可以满足国内4-6英寸的晶圆需求。

具备8英寸硅片和

外延片生产能力的有浙江金瑞泓、昆山中辰(中国台湾环球晶圆子公司)、北京有研总院、河北普兴、南京国盛、中国电科46所以及上海新傲,合计月产能为23.3万片/月。2016年国内8英寸硅片产量(含抛光片和外延片)总计为120万片。2018年国内对8英寸硅片月需求量预计约为80万片,到2020年约为750万-800万片。目前国内8英寸硅片生产技术已基本突破,可小批量生产,主要适用于分立器件,但集成电路用8英寸硅片的大规模产业化技术还不成熟。

至于12寸硅晶圆片则一直依赖进口,目前国内的总需求约为50万片/月,预计到2018年后总需求为110万-130万片/月。要制造高纯度大硅片,主要的技术障碍在于硅片中硅的纯度以及硅片尺寸上升带来的良品率问题。

近年来我国一直大力扶持半导体行业发展,半导体行业的政策支持体系建设最早始于2008年。在国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》中,包括了16个国家科技重大专项,每个专项投资数百亿元,目前已公布其中13个。从纲要所制定的发展目标来看,我国半导体行业的国产替代大战略将分成两个步骤进行,第一步是在IC制造、IC封装测试方面将实现率先突破,第二步是在IC设计、设备和材料这3个方向上实现全方位突破,提升我国半导体行业整体制造水平。为了实现这一目标,2014年9月26日国家集成电路产业投资基金股份有限公司(ICF)成功注册。

据华芯投资在其官方微信公众号披露,截至2018年9月12日,大基金有效承诺额超过1200亿元,实际出资额达到1000亿元,投资进度与效果均好于预期,投资项目覆盖了集成电路设计、制造、封装测试、装备、材料、生态建设等各环节。

近年来我国一直大力扶持半导体行业发展,半导体行业的政策支持体系建设最早始于2008年。在国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》中,包括了16个国家科技重大专项,每个专项投资数百亿元,目前已公布其中13个。从纲要所制定的发展目标来看,我国半导体行业的国产替代大战略将分成两个步骤进行,第一步是在IC制造、IC封装测试方面将实现率先突破,第二步是在IC设计、设备和材料这3个方向上实现全方位突破,提升我国半导体行业整体制造水平。为了实现这一目标,2014年9月26日国家集成电路产业投资基金股份有限公司(ICF)成功注册。

据华芯投资在其官方微信公众号披露,截至2018年9月12日,大基金有效承诺额超过1200亿元,实际出资额达到1000亿元,投资进度与效果均好于预期,投资项目覆盖了集成电路设计、制造、封装测试、装备、材料、生态建设等各环节。

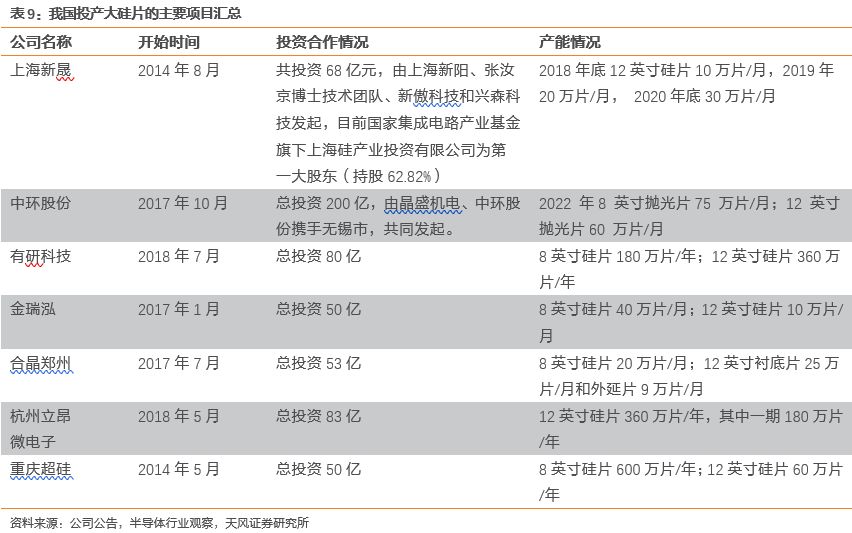

目前我国的半导体发展处于第二阶段初期,进口替代东风推动硅片国产化进程。SEMI预计,2017-2020年全球62座新投产的晶圆厂中,有26座来自中国大陆,占比超过40%。IHS预计2016-2020年中国本地半导体制造产值将以20%的复合增长率增长。近年来我国投产大硅片的主要项目工程有7个,其中上海新晟和重庆超硅开始时间最早,而中环股份大硅片项目投资金额最大,高达200亿人民币,未来产能的上量也较快。

中环领先集成电路用大直径硅片项目是由浙江晶盛机电、中环股份及其全资子公司中环香港、无锡市人民政府下属公司三方共同投资组建,并设立中环领先半导体材料有限公司运营,中环领先注册资本50亿元,其中浙江晶盛机出资5亿占比10%;中环股份出资15亿(以现有半导体资产出资),占比30%;中环香港出资15亿,占比30%;无锡市人民政府下属公司出资15亿,占比30%。

中环股份和晶盛机电均为各自领域的龙头企业。目前中环股份8 英寸直拉单晶实现量产,12 英寸直拉单晶样品试制。

2018 年3 月,8 英寸抛光片产能已达到10 万片/月,预计项目2018 年10 月建成后产能将达到30 万片/月,实现国内最大市场占有率;同时建立12 英寸抛光片试验线,预计2018 年底实现产能2 万片/月。

高品质8 英寸抛光片各项参数已满足功率器件领域应用,其中应用于IGBT器件的6-8 英寸区熔抛光片在陆续通过国内外客户认证的基础上进入快速上量阶段。

晶盛机电是国内稀缺的12英寸大硅片单晶生长设备制造企业,公司技术实力雄厚,2012年承担国家半导体02专项硅单晶设备研制项目,成功生长出目前国内最大的18英寸半导体级硅单晶棒;2013年,与天津环欧半导体材料公司共同承担“8英寸区熔硅单晶炉国产设备研制”课题,成功拉制出8 英寸区熔硅单晶棒和8 英寸气相掺杂单晶硅棒,均创目前国产区熔设备拉晶之最。目前国内只有少数几家半导体设备企业(主营业务集中于IC制造和封测,而不是硅片生产)能够供应单晶生长炉,但也仅限于6-10英寸小硅片,而大硅片生产设备,除晶盛机电外,国内鲜有厂商能够达到均匀性和缺陷密度等方面的技术要求。

公司此次延续之前和晶盛机电的合作传统,目前项目的进展情况良好。根据晶盛机电2018年7月11日的公告,目前晶盛机电已经中标中环领先集成电路用8-12寸半导体硅片设备采购第一包和第二包,合计中标金额为4.03亿元,约占公司2017年度经审计营业收入的20.67%。2018 年四季度项目进入设备进场调试阶段,

预计2022 年将实现8 英寸抛光片产能75 万片/月,12 英寸抛光片产能60 万片/月的生产规模,力争实现公司8英寸产品综合实力全球前三、12英寸产品全球前五商业地位的奋斗目标。

5. 联合上下游开展合作,延伸半导体产业链

5.1 区熔硅片需求上升,公司保持传统优势

纵观公司半导体业务发展史,早在2006年中环股份区熔硅单晶硅材料产销规模就已经达到世界第三,此后子公司中环环欧在2011年承担起国家“区熔硅单晶产业化技术与国产设备研制”项目,并在2017年5月4日公告称,项目通过国家科技重大专项(02专项)项目组验收,由此成为国内第一家能够批量提供8英寸区熔硅抛光片的公司。现今公司区熔硅单晶硅片的国内市场占有率超过 75%以上,全球市场占有率超过 18%,销量位列国内第一、全球第三,并保持稳定发展态势。

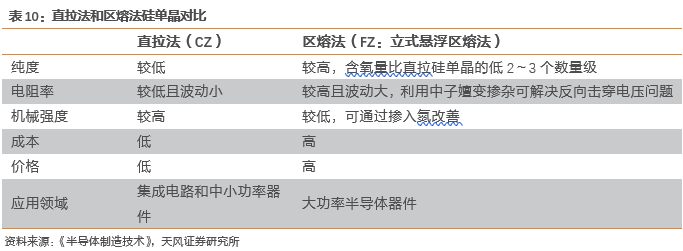

直拉法是指把装在坩埚内的多晶硅熔融后用一块硅单晶引导,慢慢提起,出坩埚部分凝固后就成硅单晶体;而区熔法其中的立式悬浮区熔法(主要用于硅)是在气氛或真空的炉室中,利用高频线圈在单晶籽晶和其上方悬挂的多晶硅棒的接触处产生熔区,然后使熔区向上移动进行单晶生长。跟直拉法相比区熔法制出的硅单晶有纯度高、电阻率高且波动性高同时成本和销售价格也偏高的特点。

直拉法是指把装在坩埚内的多晶硅熔融后用一块硅单晶引导,慢慢提起,出坩埚部分凝固后就成硅单晶体;而区熔法其中的立式悬浮区熔法(主要用于硅)是在气氛或真空的炉室中,利用高频线圈在单晶籽晶和其上方悬挂的多晶硅棒的接触处产生熔区,然后使熔区向上移动进行单晶生长。跟直拉法相比区熔法制出的硅单晶有纯度高、电阻率高且波动性高同时成本和销售价格也偏高的特点。