上周六,宜家创始人坎普拉德(Ingvar Kamprad)逝世,国外媒体和推特上出现了好几张用棺材作为创意的漫画。

比如这张:

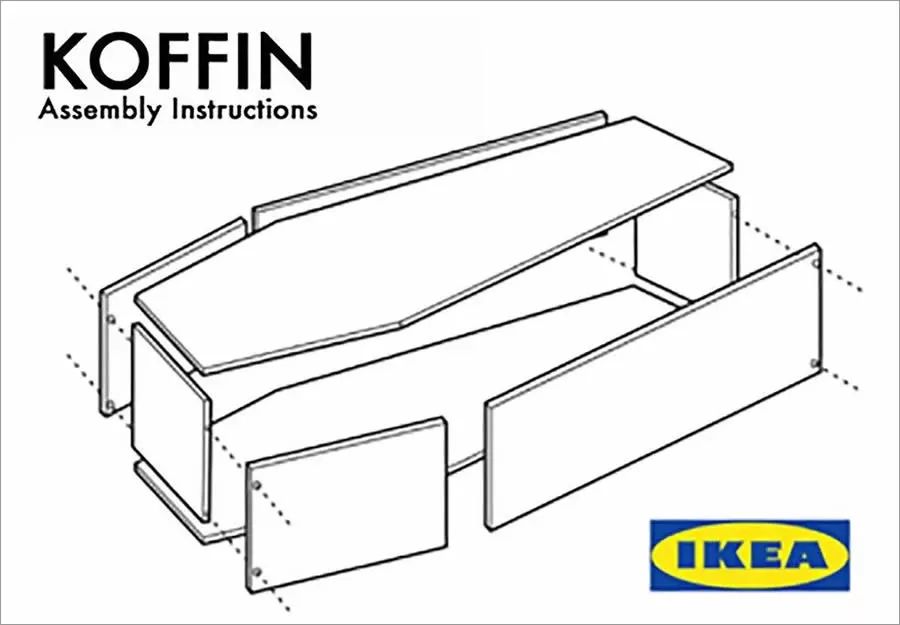

再比如这张:

放在别的场合,用棺材来调侃一个人的去世可能并不是一件合适的事。但放在坎普拉德身上,这样做却再合适不过了,因为图中的棺材分解成一块块便于运输和搬运的木板,由用户自行拼装,体现的正是宜家所创立的独特商业模式,也是它们赖以成功的秘诀所在。

每一个曾经辛辛苦苦地从宜家把一大堆木板螺钉搬回家,然后照着几乎没有文字只有图片的极简风格说明书,一步一步组装出桌子、椅子、柜子或床的大城市年轻人,都能迅速地理解其中的幽默。

相信坎普拉德先生如果泉下有知,一定也会因为这样命中靶心的善意调侃而露出欣慰的微笑。

为什么要让顾客自己组装?如果你去过宜家,就知道他们会在墙上用醒目的文字解释:这是为了降低成本,从而在不降低品质的前提下降低售价。

为什么要降低售价?因为要让尽可能多的人买得起。

所有伟大的企业家都是哲学家,他们有自己的一套看待世界的方式和理念,他们用自己的产品践行传播这样的理念,乃至最终改变了世界。

和许多商人一样,坎普拉德从小就展示了极高的商业天赋,很小的时候就知道去斯德哥尔摩批发火柴,再卖给自己村子里的人。

17岁的时候,他就创办了宜家,通过邮递的方式卖东西,IKEA这个名字的四个字母分别来自于他自己名字的缩写(Ingvar Kamprad),他家农场的名字(Elmtaryd)和他故乡小村子的名字(Agunnaryd)的首字母。

一开始,坎普拉德什么都卖,从鱼肉食品到蜡烛文具到圣诞装饰全都有。直到有一天,他发现家具卖得最好,于是就开始专职卖家具。

正是在卖家具的过程中,坎普拉德形成了自己的理念:自己的家具产品要让社会中的绝大多数人都能买得起,要让那些努力工作的人能够负担得起有品质不掉价的体面生活。

用坎普拉德的原话来说,就是

“to create a better everyday life for the many people”

,为大多数人创造更好的日常生活。在他逝世以后,宜家的官方推特账号换了背景图,在他的头像旁边印上了这句名言。

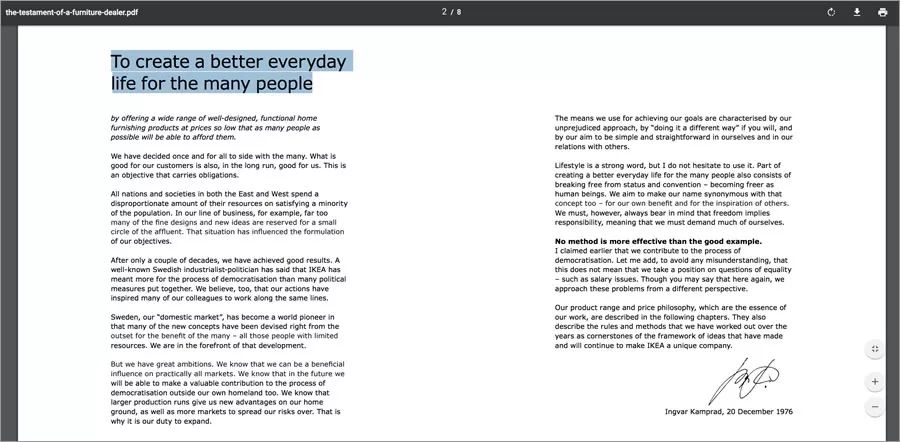

这句话的出处,是宜家在1976年发布的一份声明,标题叫“一个家具商的宣言”(The testament of a furniture dealer)。这份一共14页的声明今天还挂在宜家的官网上,宜家成功的所有秘密都蕴含其中。

如果你有时间,我建议你找出来全文读一下,一定能够获得启发,其中有很多经验是可以学习和复制的。

坎普拉德亲笔撰写的这份声明,开头就开宗明义地这样写道:

提供大量设计良好、经久耐用的家居产品,价格要低到让尽可能多的人负担得起,这样才能为大多数人创造更好的日常生活。

我们决定永远和大多数人站在一起。

对于我们的顾客有益的事,从长远来说对于我们也是有益的。这是一个目标,也附带着许多义务和责任。

不管是东方还是西方,所有的国家和社会都倾向于为了满足极少数人的需要而投入不成比例的资源。

比如说在家具行业,太多太多精美的设计和灵感都留给了一小撮的富人享用。正是这样的状况,促使我们确立了自己的目标。

声明的第一部分阐述了宜家的产品线,坎普拉德认为这是宜家区别于同行的身份

(identity)

所在:

必须适合所有的家庭环境;

最核心的产品线要有鲜明的宜家特征,体现

“

简单直接的思维方式

”

;

用完即扔不是宜家的风格,不管顾客买了什么,都要确保能够长期使用;

有意义的低价,我们服务的对象是

“

大多数人”

,但他们财力有限,我们要尽一切所能控制成本,但决不能以牺牲功能或质量为代价;

服务大多数人这一基本政策永远不能改变。

坎普拉德自己也异常节俭,过着和他所拥有的巨大财富完全不相称的生活:开最廉价的汽车,住简陋的房子,坐飞机只坐经济舱,甚至连坐火车也只买二等座。虽然他的身家在全世界名列前十,但他可能是全世界最节俭、最低调的亿万富翁。

坎普拉德还为宜家设计了一套非常复杂的结构体系

——

部分原因是为了避税,这是另一个话题

——

但还有一部分原因是,为了确保宜家的哲学在他离开以后

仍然能够继续保持,不会改变。

因为同样的原因,他还规定宜家永远不上市,因为一旦上市,企业要为投资者负责,压力之下就难免会做出妥协。

如我们所见,坎普拉德的理念在几十年后已经取得了巨大的成功。在宜家创办之前,质量好的设计家具在欧美是非常昂贵的产品,要置办齐全套的家具可能需要花费一个刚毕业的年轻人好几年的薪水。

宜家直接把价格降了十倍,于是,不管是在纽约巴黎,还是香港东京,宜家都为年轻人创造了一种新的生活方式——负担得起,但又不牺牲生活品质,能保证基本的体面。

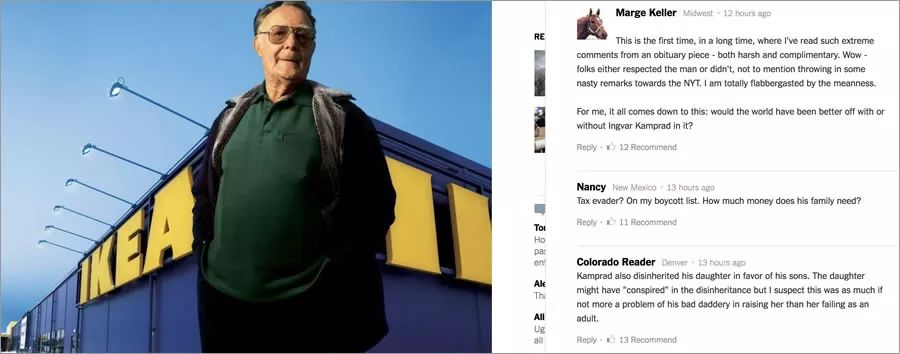

坎普拉德不是一个完美的人。他年少的时候曾经在出生德国的祖母影响下,追随瑞典的法西斯社团。这件事后来被瑞典的记者翻出来,酿成了很大的风波,他不得不为自己的“年少无知”道歉。他还曾经为了逃避瑞典严苛的税收政策而移居到瑞士。

在《纽约时报》一篇讣告的评论区里,人们因为坎普拉德的这些人生污点而吵得不可开交。

但我觉得评价一个人的人生,不应该过度放大那些污点,更应该想一想,有了他,这个世界是变得更好,还是更糟糕?

我刚毕业那年,宜家已经开始大规模在全世界开店,中国也已经开了不少分店,但我仍然依稀记得第一次去宜家时的那种感动。年轻人无力负担高档昂贵的家具、但又不愿意花低价去建材城买质量得不到保证的替代品,宜家在那时是我唯一的选择——即使在今天大概还是如此。

宜家和坎普拉德的成功,其实是顺应了全球范围内

消费民主化

的浪潮

——

社会资源不应该无限制地向富人倾斜,高品质的产品也不应该只有富人才能负担得起,每一个普通人都应该有享受体面而美好生活的权利。

亨利·福特的成功经验和坎普拉德如出一辙。汽车曾经是只有少数人能享用的奢侈品,但福特立志要让每一个普通人都能买得起汽车,他更从中看到了巨大的商机。