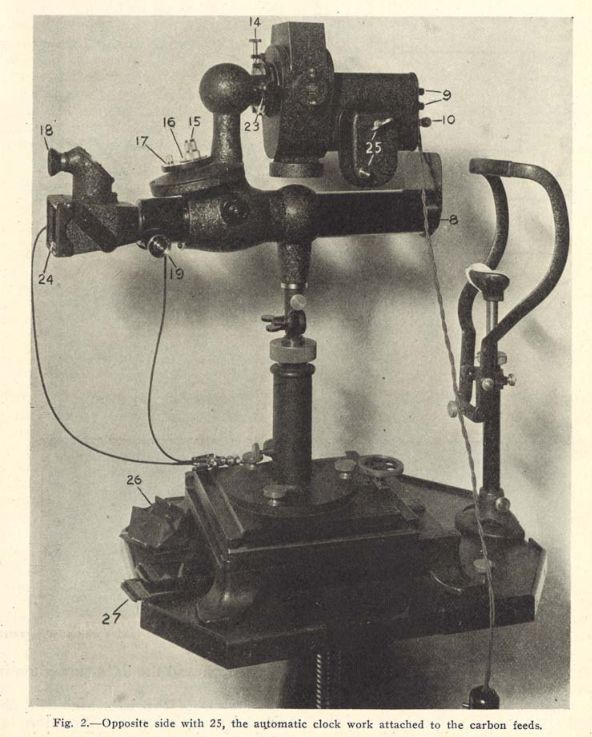

自从1850年发明眼底镜开始,眼科医生们对拍摄眼底照片的追求便从未停止过,但由于种种问题,照片质量始终不理想, 直到1925年,瑞典的Johan Wilhelm Nordenson医生与德国Zeiss公司合作制造出Zeiss-Nordenson 摄像机 (如图:Nordenson摄像机 F7),眼底摄像才开始应用于临床。

F7 Nordenson摄像机

1927年杂志刊出了Arthur J. Bedell 用Nordenson摄像机拍摄的第一个眼底照片, 他还专门撰文详细介绍此摄像机的使用指南。随后他又拍摄了一系列眼部照片,但是与同期的绘图相比,当时的照片质量受到中心性反光影响,并且拍摄到的范围也较小。

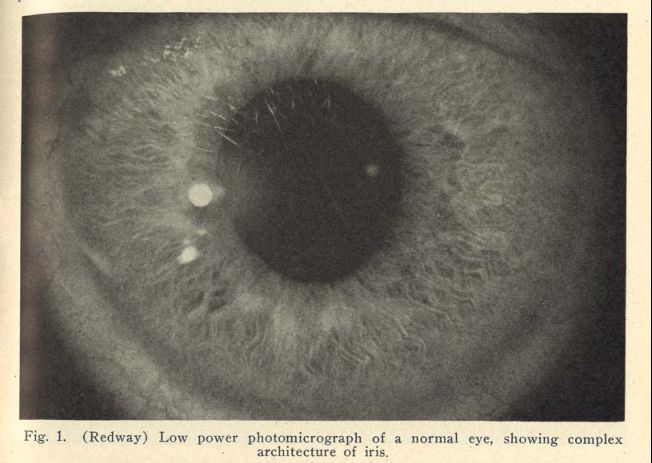

1928 年杂志刊出了由Laurance D. Redway拍摄的第一个前节照片(F10),并且首次使用了滤光片来消除角膜反光。照片展示了正常的前节结构以及虹膜的细节特征,但质量仍不如同期基于裂隙灯显微镜检查的绘图(F11)。Redway认为人类虹膜的结构千差万别,这一远见卓识与如今以虹膜特征作为身份识别的倡议不谋而合。1929年杂志刊出了Redway拍摄的第一张彩色照片,他文中阐述了眼科拍摄最适宜的曝光量、焦距、镜头以及胶卷等问题,并憧憬了照片对于眼科教学以及学术交流的巨大潜在价值,试看今日各种会议上分享的图片,Redway的设想显然是成为了现实。

F10 正常眼前节照片,显示虹膜结构

F11 虹膜囊肿绘图

但期刊中基于裂隙灯显微镜的绘图依然大量存在,因摄像过程需要检查者不断的调整裂隙光带以及显微镜以获取最佳图像,此过程复杂性部分限制了其临床应用。

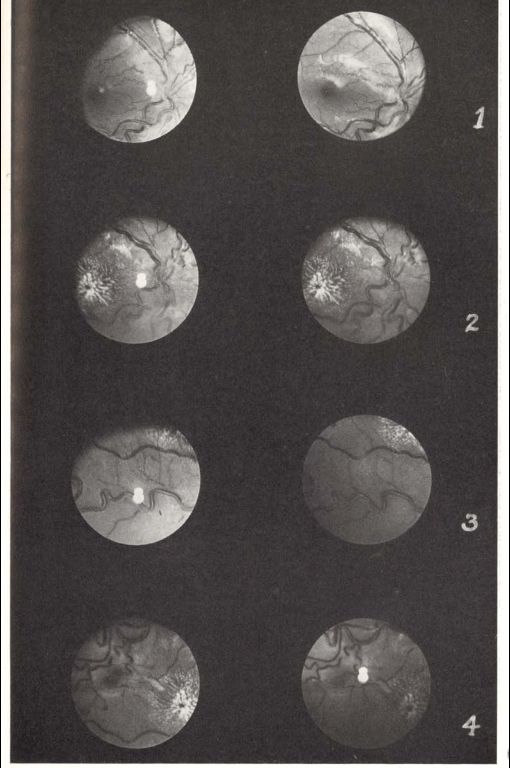

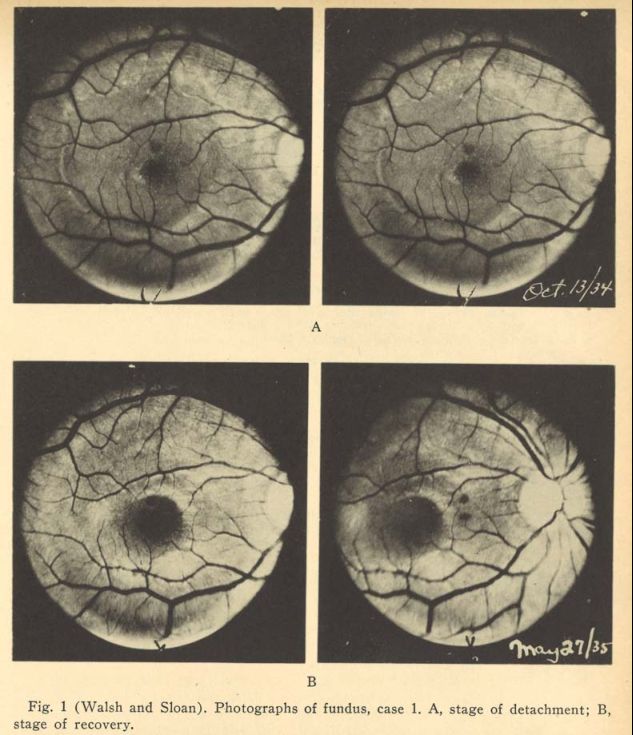

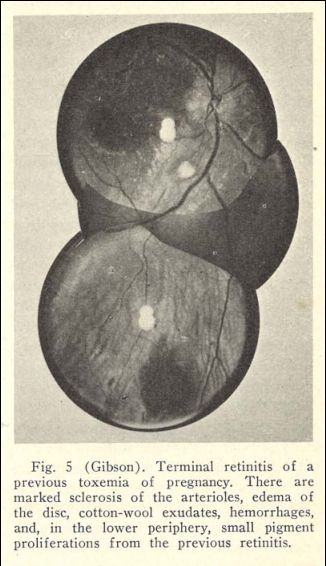

眼底摄影技术自1927年应用于临床后便迅速发展,1931年杂志刊出的Bedell拍摄的视网膜血管瘤的立体照片(F17),即可见摄影技术已经解决了之前文献图片中存在的因为视网膜反光导致视网膜局部显示不清的情况, 1936年刊出的Frank Walsh拍摄的浆液性黄斑脱离以及其随访过程中的一系列照片,也反映出眼底摄影技术的提高(F18)。1938,杂志刊出了一例妊娠期间毒血症晚期的视网膜拼图,标志着第一个视网膜拼图照片诞生(F19)。

F17 视网膜血管瘤

F18 浆液性黄斑脱离

F19 视网膜拼图

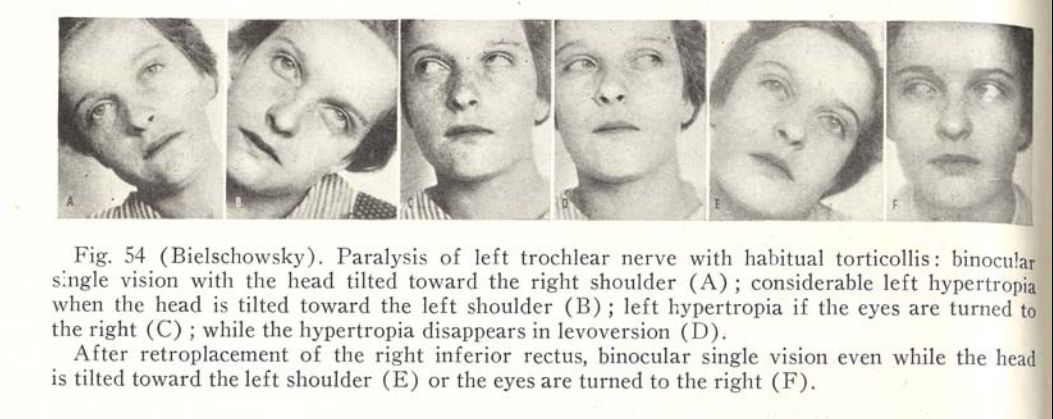

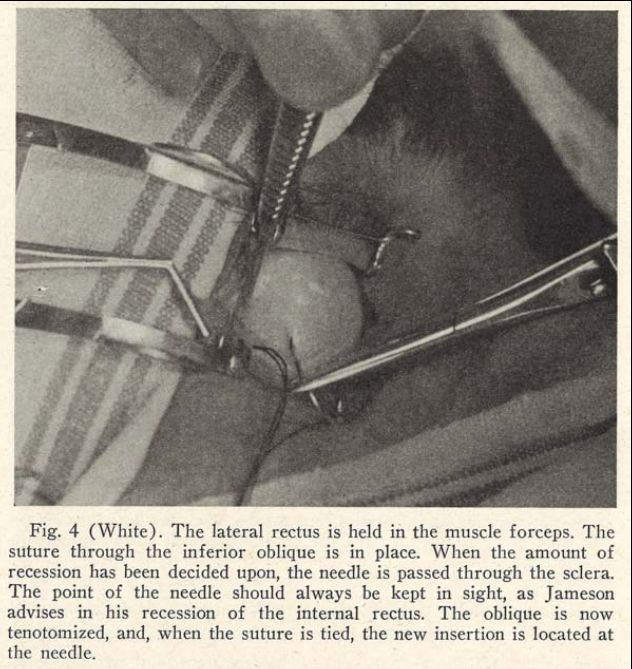

外眼摄影技术也在进步, 杂志于1939年刊出的Alfred Bielschowsky拍摄的一系列斜视术前后对比图可见一斑(F20)。同时,眼科摄影也逐步用于展示手术技巧,比如1943年刊出了高质量的照片展示了下斜肌手术的步骤(F23),但总体来讲,20世纪60年代以前刊出的文章中,绘图还是占主导,眼科摄影因价格较贵、不易获得、显示病变方面仍不如像绘图等原因,临床应用仍受到限制。

F20 斜视术前后对比图

F23 下斜肌手术

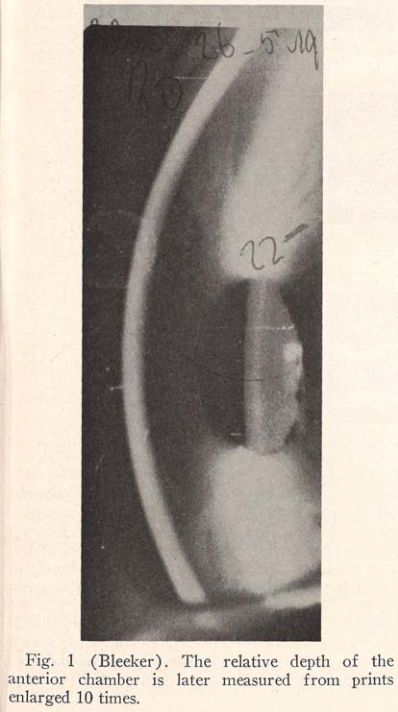

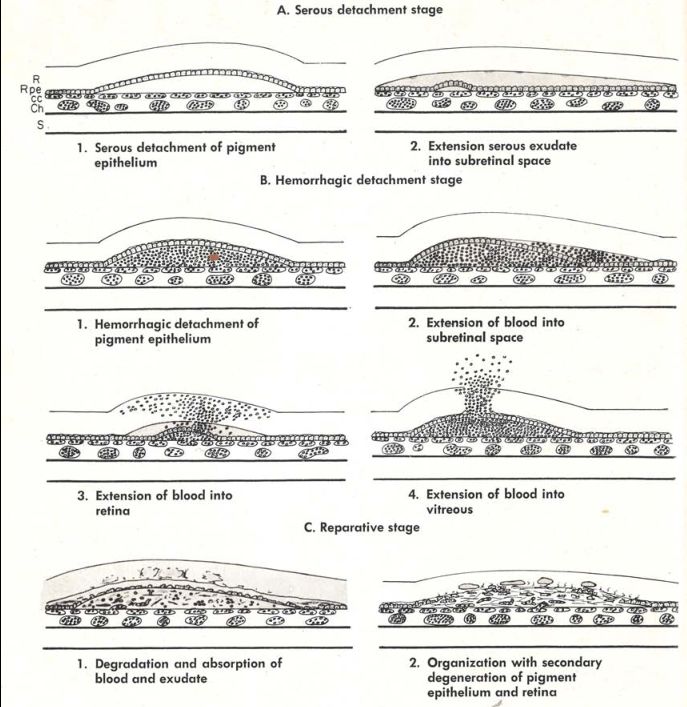

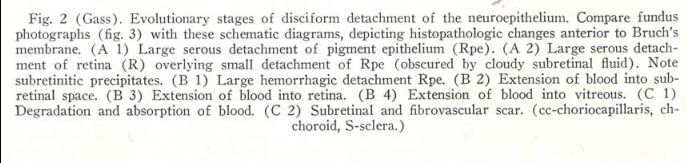

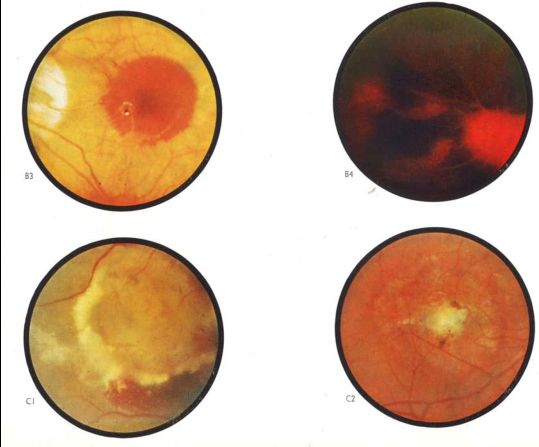

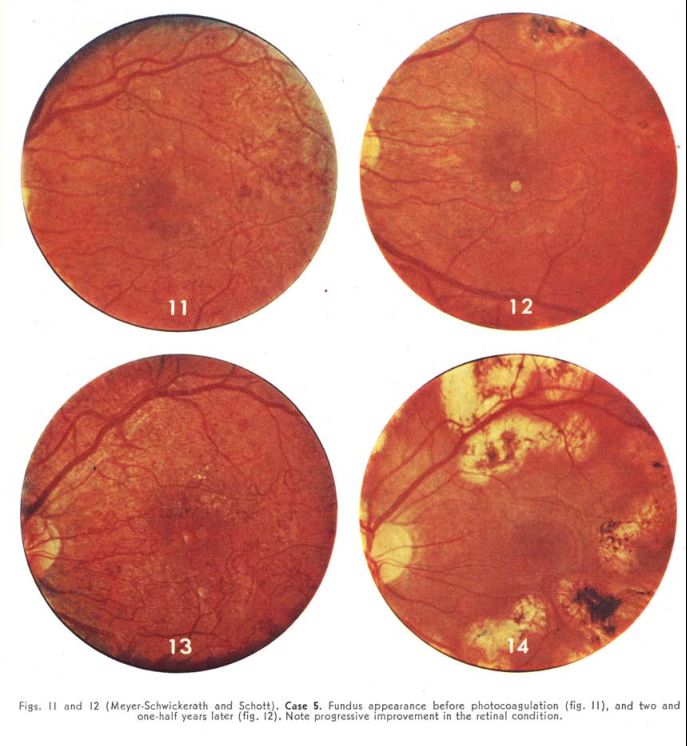

但自20世纪50年代,绘图开始式微,60年代起,摄影技术飞速发展,如1963年杂志刊出了一张前房深度的照片(F41),同期杂志还有很多照片显示出摄像技术的广泛应用以及价值。在眼科摄影技术发展的前50年的尾声,杂志还刊出了两篇里程碑式的文章,包括1967年刊出的“盘状神经上皮脱离的病理机制”(Figure 46 a. and b) 以及1968年刊出的“糖尿病视网膜病变以及激光光凝”(F47)均显示同期的照片质量已经可以同绘图相媲美。

F41 前房深度测量

F46 a&b 盘状神经上皮脱离

F47 糖尿病视网膜病变

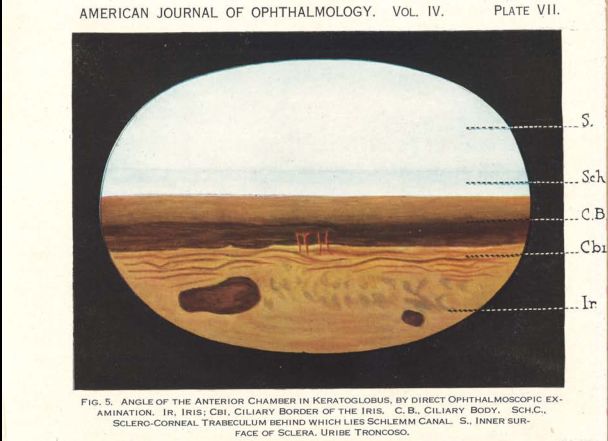

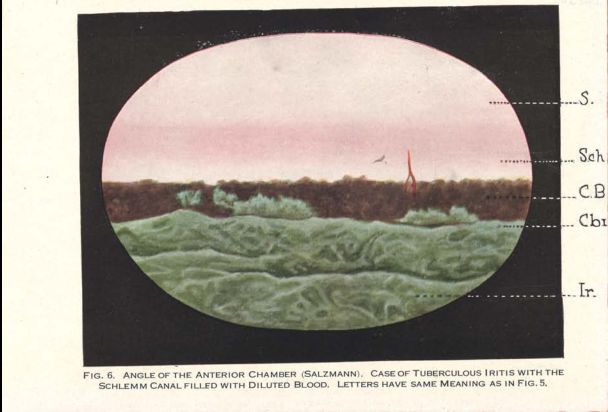

1907年Alexios Trantas发明了房角镜,他使用直接眼底镜联合手指压迫巩膜的方法,第一次进行了前房角的检查。1921年杂志刊出了第一例圆锥角膜患者的房角结构绘图,因患者解剖结构特殊,无需借助角膜接触镜即可清晰观察到前房角结构;第二例是一名结核性虹膜炎患者,其房角检查需要凸面角膜接触镜的辅助下方能看到(F48)。

F48 圆锥角膜以及结核性虹膜炎患者房角结构

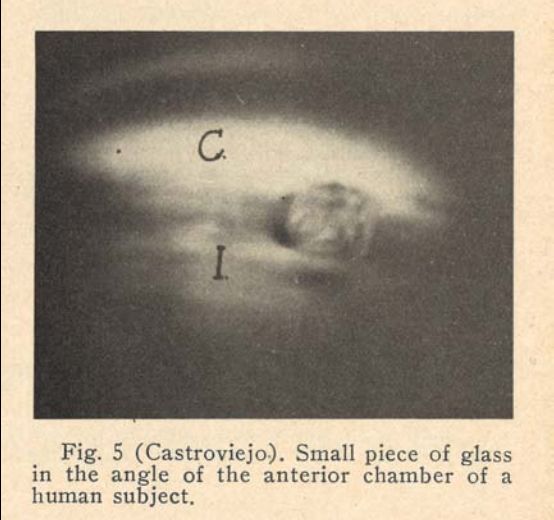

1935年杂志刊出了第一例前房异物患者房角结构的照片(F50),但由于摄影设备、技术等原因,照片还是不如同期的绘图直观明晰,随后不断有房角结构的照片见刊,虽然20世纪60年代以前的照片质量普遍不如绘图,但总体来说还是在不断进步。

F50 房角结构照片

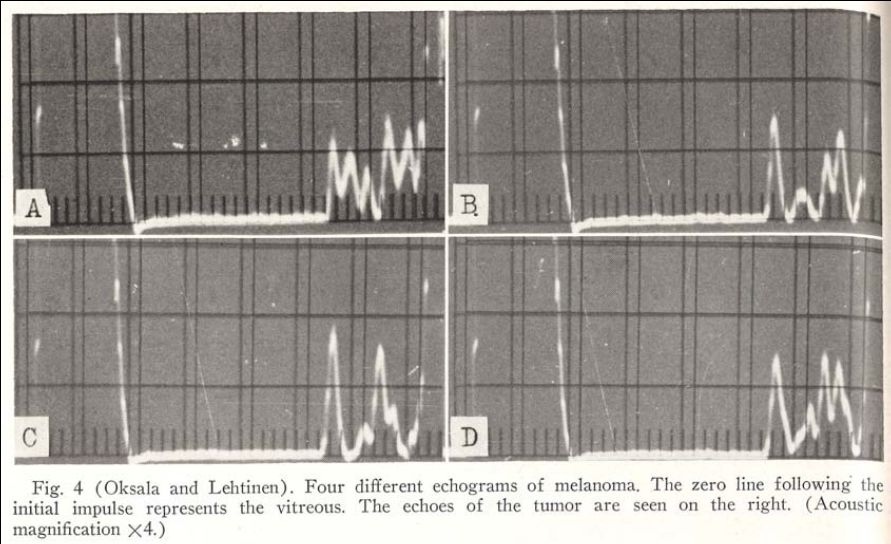

1956年AJO首次刊出了由G. H. Mundt and W. F. Hughes撰写的超声应用于眼科疾病诊断的文章,在此之前,对于超声的探索主要在于临床治疗方面,比如清除玻璃体积血,但疗效欠佳。作者使用超声成功探查出脉络膜恶性黑色素瘤(F54)、儿童视网膜母细胞瘤以及晶状体后纤维增殖等一系列疾病,并测得正常眼轴约25mm,作者还憧憬了超声对于非透光性眼内异物的定位价值,并未发现超声检查相关的副作用。

F54 A超扫描:黑色素瘤

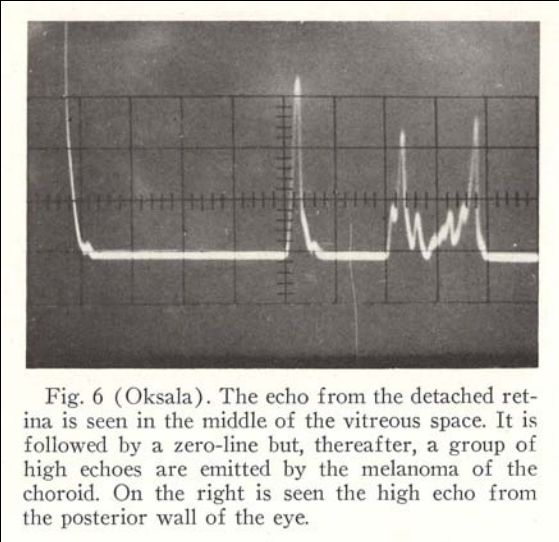

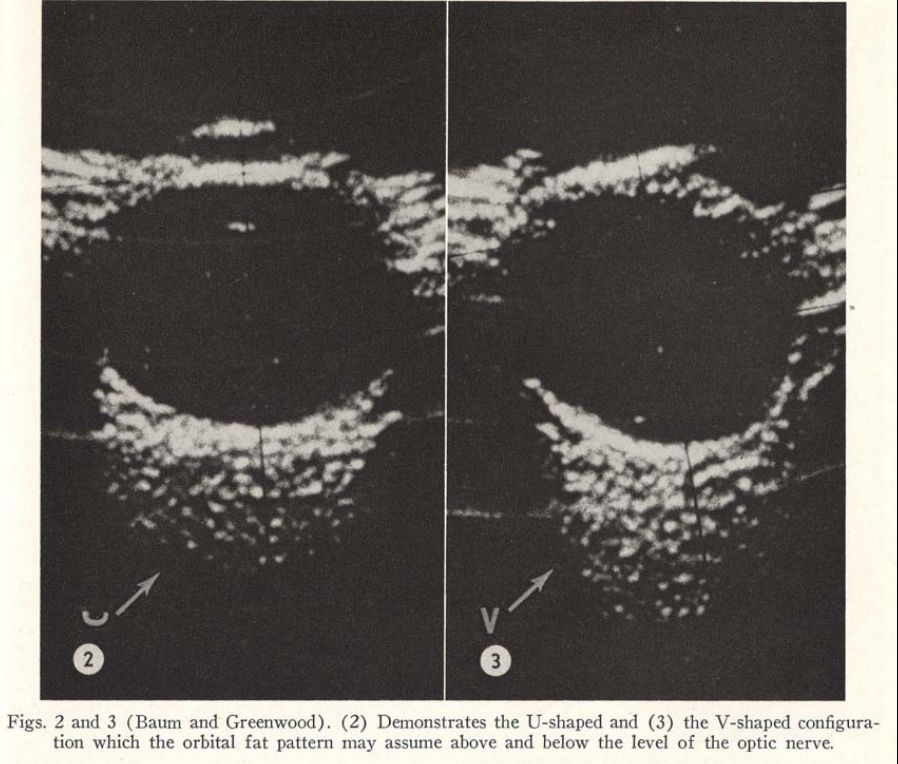

Arvo Oksala及其团队自1957年起发表了一系列A超相关文章(F55),揭示了许多眼科疾病的病理。1958年开始,Gilbert Baum及其同事开始把B超用于眼科临床(F58)。

F55 A超扫描:视网膜脱离

F58 眼科B超扫描

俯今追昔,方觉影像学检查发展的艰辛。君子性非异也,善假于物也,如今眼科影像学检查已成为临床上我们观察、诊断、纪录,随访疾病的好帮手,还用于教学以及科研,总之,影像学检查在眼科医生日常工作中越来越不可或缺。