文章转载自著名科幻作家郝景芳负责的教育公号晴妈说(id:qingmashuo),已获得作者转载授权。

前一段时间,有一所学校招生的新闻悄无声息占据了很多关注教育的人目光C位,纷纷议论:

如果是你,会送孩子去这所惊世骇俗的学校吗?

这是一所什么样的学校呢?

原来是硅谷钢铁侠埃隆.马斯克给自己孩子建立的私人小学,现在对外公开招生了。

消息一经发出,瞬间挤破头。加州有1000个以上家庭递交了申请。(注意!这只是本校Ad Astra的分校Astra Nova,虽然课程和模式照搬了本校,但毕竟只是子品牌,就已经如此轰动了。)

为什么?

我们先来看一下这所学校入学考什么:

试题一:

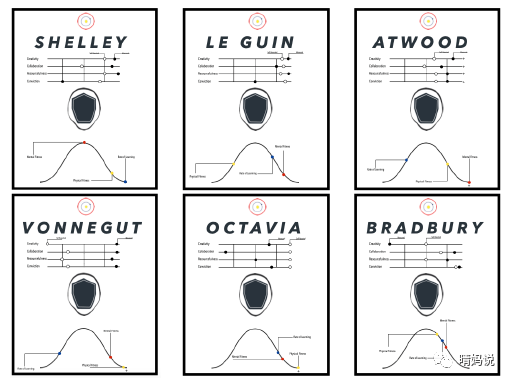

首次殖民火星任务需要一位队长。以下为六位候选人自评及他评的创造力、合作力、寻找资源力、定力、学习力、体力、意志力,七个方面的数值。

1.1 请问哪位候选人最适合担任队长来完成以下任务:

“存活并在火星建立基地,在两年后返回地球。”

1.2 如果任务变成以下,谁又更适合:

“存活并在火星建立基地,使用火星的资源建立能源工厂。永久待在火星并等待三年后第二批殖民者。”

1.3 我们是否应该派人去殖民火星?为什么?

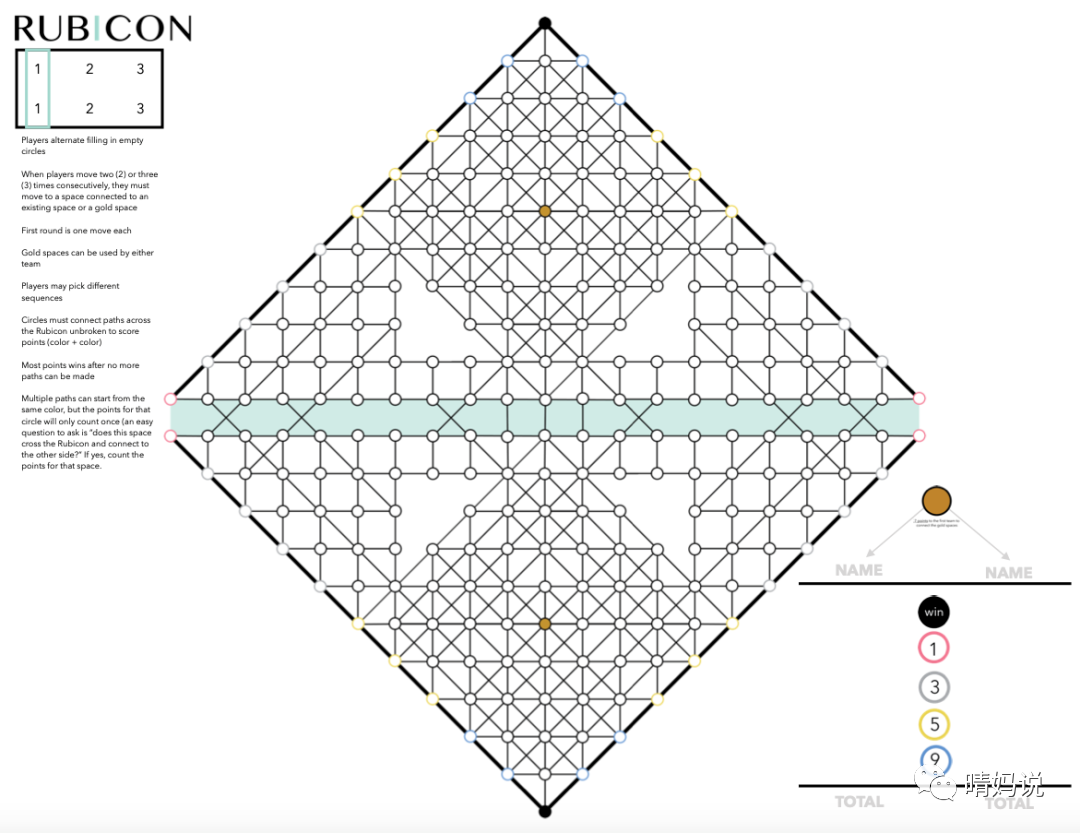

试题二是一款自创的策略桌游,让孩子跟对手对战二十次,摸清桌游规律,并寻找出最佳策略。

哇哦,这样的入学测试题,是不是耳目一新呢?你家小朋友会如何回答呢?

马斯克原本建立的Ad Astra学校,只是给他的SpaceX员工家的少量小朋友办的”子弟校“,也算是承袭了我们社会主义祖国”企业办校“的优良传统,有着浓浓的SpaceX企业风。

那么这所学校日常如何教学呢?

Ad Astra的学生:

-

不分年级

:

8-14岁的孩子一起上课

-

侧重科技

:

学习的科目主要是编程、AI、伦理和工程

-

练习创业

:

每人都会建一家虚拟公司,使用学校的虚拟货币进行创业和交易

-

接受复杂性挑战

:

模拟、案例研究、制造和设计项目、Astra Nova开发的实验室和企业合作伙伴;学生被复杂性和解决未知问题的能力所吸引。

-

每年更新:

每年根据学生和每个项目、实验室、讨论或战略计划的经验教训来重新设计。

-

让孩子们喜欢上学:

如果学生被认真对待,他们的时间被充分利用,会怎么样呢?

哈哈,就是赤裸裸地培养科技创业企业家啊!说不准其中就有SpaceX的继承人,或是下一代硅谷独角兽公司创始人。

很想了解一下,这样直奔主题、前沿酷炫、自由创新、前途未卜、不走寻常路、偏科严重的学校,如果是你,会给孩子报名吗?

Ad Astra对科技的重视,让我们想到近期另一个持续火爆的话题:中国的科技和西方发达国家之间到底有多大差距?

我们都知道,自从去年华为被美国针对性封锁以来,中国科技面临着前所未有的挑战:敌人像穷凶极恶的野狼一样围追堵截,而我们在关键性技术——尤其是芯片上——受到了极大掣肘。美国进入了麦卡锡主义,对所有与科研有关的华人采取排挤和封锁政策。这让人议论纷纷、忧心忡忡、怒气冲冲。

这引发了很多讨论:我们和发达国家的科技差距,最主要的来源是什么?

对这个问题,我曾经写过两篇文章,从资金投入、资金结构、产业结构角度进行了分析:

《创新中国仍然缺失的必要环节》

和

《特朗普贸易战,为什么是个教育问题》

,在此不多展开。

在此只想分析一种说法:“中国科研起步晚、投入少,暂时落后很正常,只要持续花钱投入,假以时日,一定能全方位超越欧美发达国家。”

这种说法听起来很有道理,但是深入分析就会发现问题:

如果认为中国20年后科研水平将全方位超越欧美发达国家,那就意味着,20年后,中国的科研主力军实力水平要全面超越于欧美发达国家科研主力军之上,进一步推论,这就意味着,今天10岁的中国孩子,未来的科研能力要全面超越于今天10岁的欧美孩子。

是这样吗?我们的少年真能赢在科研的起跑线上吗?

在这里,我们还是要回到芯片的思考:为什么我们造不出芯片?

我向大家推荐一本书:

《Cycles of Invention and Discovery——Rethinking the Endless Frontier》

,是一本深入回顾科学和科技创新的研究,有不少扎实的工作和洞见(尤其推荐其中讲贝尔实验室的部分)。

这本书里详细回顾了现代半导体和通信工业的发展历程,其中重大的成果节点包括:

-

1956年诺贝尔奖(1947/48年成果):晶体管的发现/发明;

-

1964年诺贝尔奖(1954/58年成果):量子电子学的发展引发激光的发现/发明;

-

1985年诺贝尔奖(1980年成果):量子霍尔效应的发现;

-

1998年诺贝尔奖(1982年成果):带有分数电荷的新型量子流体的发现;

-

2000年诺贝尔奖(1957/63/70年成果):半导体异质结构的发明;

-

2009年诺贝尔奖(1966年成果):光纤波导的发明;

可以看得出来,这里面有两个非常明显的现象:

1)发达的信息工业背后,是强大的基础研究作为水下冰山;

2)发现和发明往往先于工业应用很多年。

晶体管的发现/发明(1948年)先于英特尔公司成立20年(1968年),更早于286芯片上市(80年代)。再往前追溯,晶体管的前身电子管,是1884年的想法,1904年的专利。是100多年持续不间断的强大的基础研究才导向今天发达的工业应用。

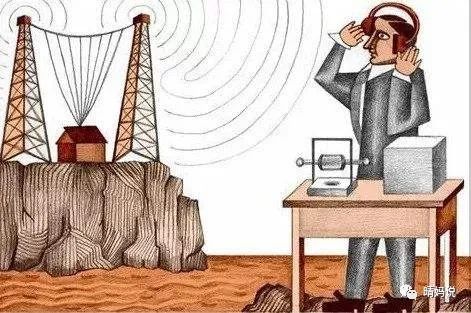

(图:通信领域的发现与发明,发现是下半圆深色部分,发明是上半圆浅色部分)

那是什么力量带来了这样强大的基础研究?

基础研究不同于应用研究。应用研究通常是把所有能获取的科学成果整合在一起。结果是可控的、时间是可控的、成本是可控的、方向是可控的。

但是基础研究不是这样。

基础研究方向是完全不确定的,它的目标就是发现和理解,是向未知前行。

站在历史节点上,我们会发现:

-

半导体的发现不是为了电脑,是法拉第发现了异常电阻现象;

-

电磁波的发现不是为了手机,是麦克斯韦从数学上整合电现象和磁现象;

-

流体力学方程不是为了飞机,是伯努利为了解释水流速不同的现象;

-

激光的预言不是为了光纤和武器,是爱因斯坦发现的光电效应和量子力学能级理论的推演。

所有这些带来划时代改变的重大发现,都是

为了解释自然现象、探索基本规律,背后是抽象思想带来的快感,是科学家对自然不断追问的乐趣。

而这对我们的芯片工业有什么启示呢?

如果我们想在芯片工业上赶超发达国家,一种方法是扎扎实实学到国外芯片工业和整个精密制造业的原理和工业,踏踏实实学好其中每个细节;另一种方法是另起炉灶、弯道超车,用其他原理制造颠覆性创新的下一代芯片,但这种思路只会要求更多、更广泛、更扎实的基础发现打底,才能长出下一代划时代的科技成果。

弯道超车只会更慢,需要更耐心、规模更庞大的基础科学研究。

从前面的梳理我们可以看到,真正划时代的重大发现,都是去解决未知问题。但是

我们目前的教育,让学生练习的都是“解决已知答案的问题”,而不是“解决未知答案的问题”。

我们练就了孩子们猜测出题人心思的能力,但是真正面对复杂未知的自然,该如何思考和探索,孩子们是毫无概念的。

真正好的基础教育,是让孩子学习探索未知问题。

这种教育需要教孩子的是探索问题的方法,而不是直接记住答案。

马斯克在接受采访时说过,如果你想教别人如何使用引擎,你应该把引擎给他们,让他们自己动手拆卸,而不是简单地在教科书上阅读螺丝刀和汽车的知识。如果一个孩子把引擎拆开,他们会明白所有的部分是如何一起工作的,他们会明白整体,而不是部分。