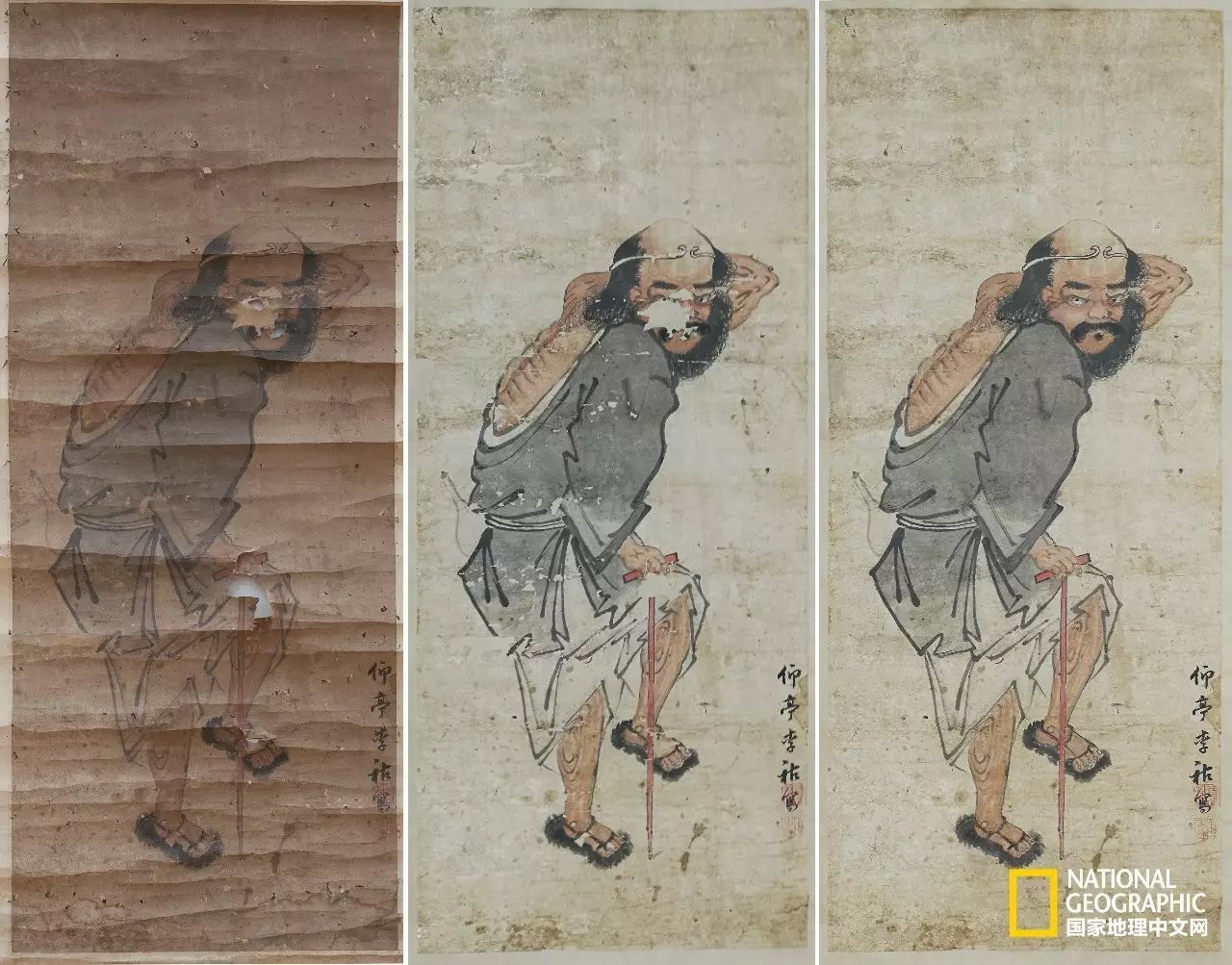

图为清代云南画家李仰亭的《铁拐李》(左为修复前,中为修复后,右为全色接笔之后)。

撰文、摄影:徐剑锋(酣眠)

中国传统手工书画的修复及装裱技艺,是我国特有的传统技艺,已有1700多年的历史。同我国的其他艺术遗产一样,都有着悠久的历史和鲜明的民族特色,

这是一门针对性极强且非常独特而自成体系的完美技艺

。我国流传下来的大量古人书画作品,证明了这门技艺的重要性。

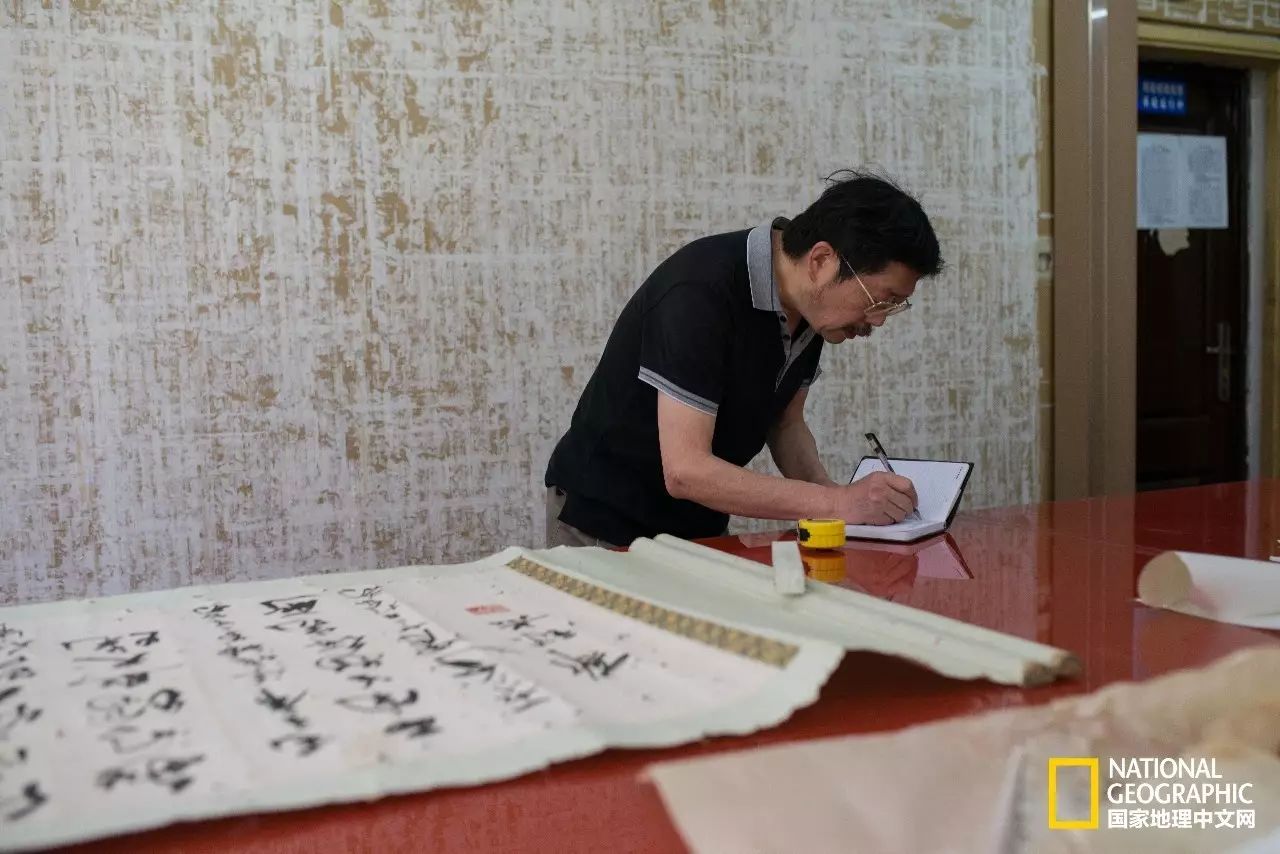

白旭光老师。

去年春天,经人介绍我认识了成都市有着

“西南第一裱”

美誉的白旭光白老师。在接下来这一年的时间里,我对白旭光老师进行了跟踪采访。

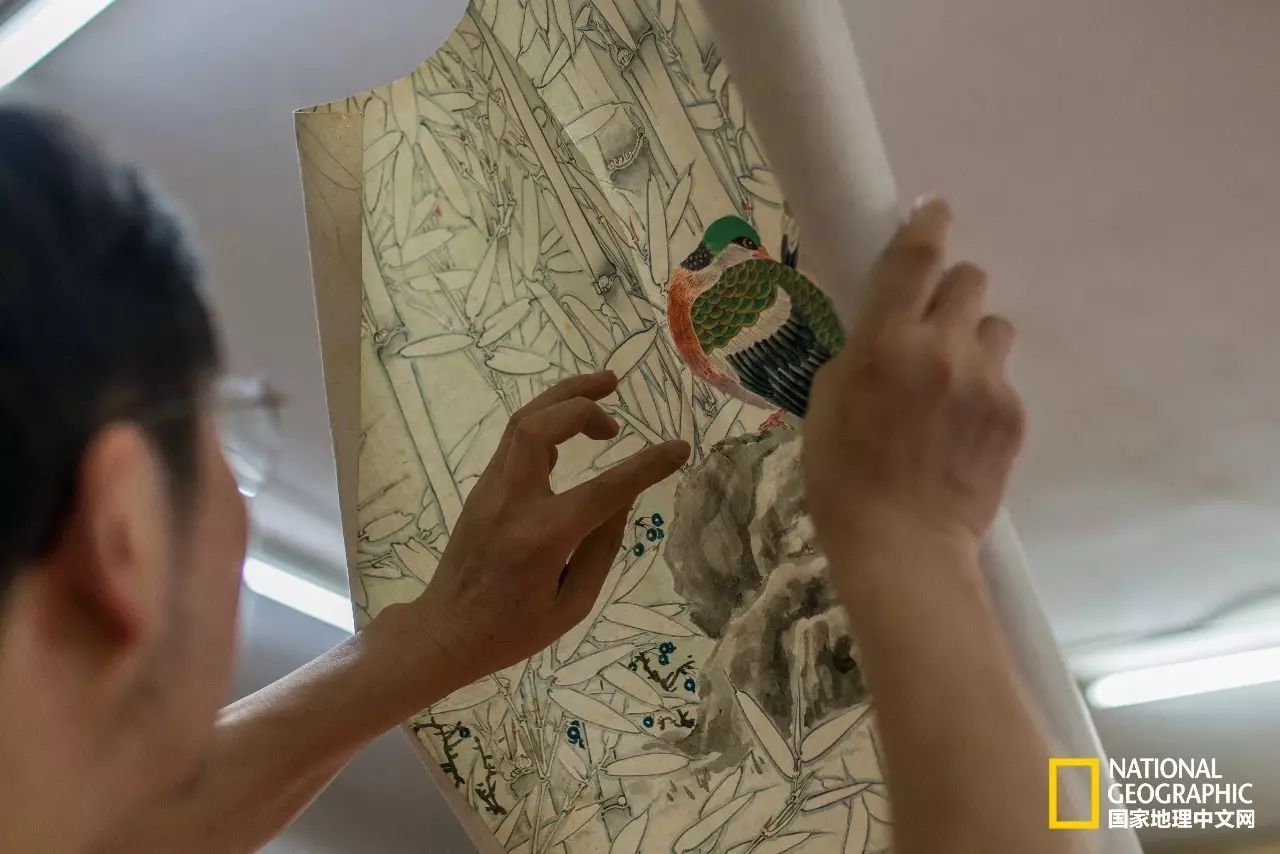

仔细查看上壁效果。

今天便是借此机会通过我的镜头向大家介绍一下我们这位鼎鼎大名的白老师。

工作中的白旭光白老师。

白旭光老师1957年出生于四川成都,中国书法家协会四川分会会员,于上世纪70年代初师从樊式昭先生学习中国画,习画之余跟随徐敬之先生研习传统书画的装裱技艺,尤其擅长古旧字画的修复,修复作品包括张善仔的画作数件、张大千的书画作五十余件、溥心畲的画十余件、齐白石的画二件、何海霞的画三件、于非闇的画四件等。

静待全色接笔的《桃园写意》局部图。

另有清至民国时期的冷枚、何绍基、陈师曾、谭延闿、于右任、吴佩孚、赵熙、颜楷、马一浮、谢无量、竹禅等等大家的书画作品。

记录待修复书画的信息。

2011年初白老师组建了自己的工作室,主要从事书画的传统手工装裱和古旧字画的修复工作。

被虫蛀得千疮百孔的郭沫若书法《送瘟神》。

据白老师讲述,他目前修复最多的还是民间收藏的古籍书画。民间收藏的古籍书画最大的问题就是保护得极为不好,而且很多都是过度破损,与官方所收藏的字画保存方式和保存环境都不是一个级别的。

普通书画修复过程中所需要使用到的部分工具和原材料。

特别是还经历了一个中国历史上的特殊时期,在那期间它们到底经历了什么?无人能知。

用开水清洗书画之后,用PH试纸进行检测。

白老师修复过文革期间被严重撕毁的,

犹如烂拖布一般

的张大千绢本《天王图》;修复过明代仇英的,

烂如碎片般

的绢本青绿山水画。

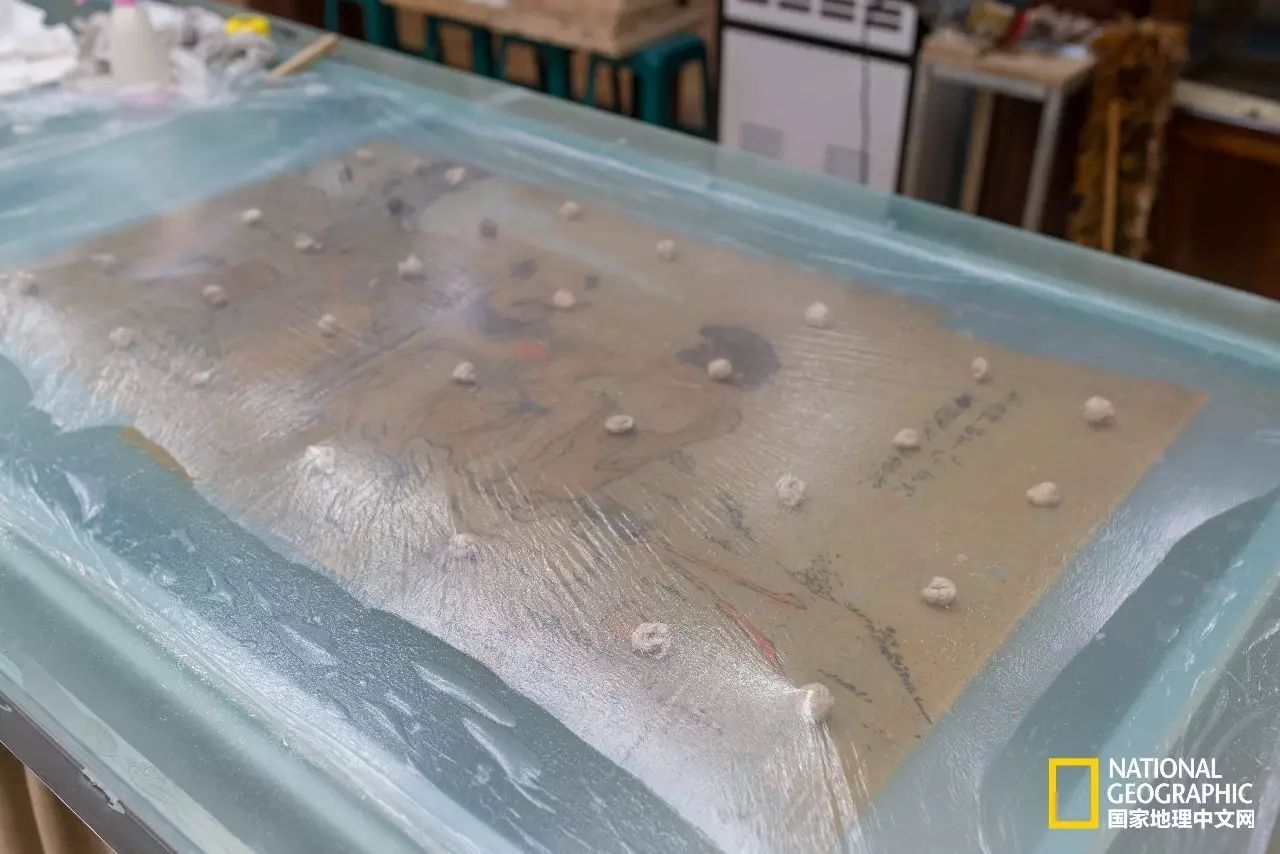

当天未揭完的书画必须保湿封存。

这就如一辆数十年前的劳斯莱斯轿车,购买至今没有做过任何保养,并且一直随意闲置一旁,突然一天觉得它可能还有价值,于是拿出来进行维修,可想而知这个修复难度有多大。

被装裱师视为他们血液的浆糊。

白老师介绍到,除了娴熟的技艺之外,修复书画最重要的两样东西是浆糊和纸。

审视画心,对画面进行仔细的检查。

从事装裱近四十年,他全都是运用传统技艺自己制糊——

“良工用糊如用水,

止在多刷。

刷多则水沁透纸,

凝结如抄成者,

不全恃糊力矣。”

而他工作室使用的纸张,都是来自安徽的单宣。

用相机记录画面的破损情况,以便于修复后交由物主进行比对。

关于修复书画的步骤网上资料很多,我在这里不再详述。按照《装潢志》中记载,结合白老师多年的经验,首先是要记录书画的尺寸,拍照记录破损点和破损面积,审视画心,告知画主修复的可能性,同时制定修复方案。

根据破损情况制定相应的修复方案。(图为郭沫若书法《送瘟神》)

对于古籍书画的清洗,白老师一直秉承的是“

稍许明净即可”,

接下来是按部就班的清除污渍、整理清洗、染配托纸、揭背拼补、上浆小托、保边上墙、全色接笔、方裁画心、配料镶边、贴补折条、扶活上墙、打蜡砑光、装配轴杆等十余道工序。一幅书画在经过以上工序之后便以崭新的面目出现在世人面前了。

记录画面的尺寸并做好相关记录。

白老师反复叮嘱说:

“切记!全色完了之后不可统染。”

其实业内很多装裱师傅都要进行统染,道理很简单,就是让书画面色调保持一致。但是在白老师看来,这其实是错的,也是自私的行为。

因为他只能保证对每一张修复的书画绝对用心,但是不敢保证以后不会有技艺更高的修复师出现。

一旦进行了统染,这个修复就是完全不可逆的了。

今后若出现技艺更高的修复师也无法再进行更精湛的修复了。

清除污渍。(图为挑刮虫屎)

用纯净水烧开清洗画面。(图为于右任对联一副)

修复之后的裱件要

“平整挺括,卷舒温适”

。这个是白老师一直秉持的行业职业操守。当然要裱一件好作品那肯定是费时费力的,短则数日,长则数月。优质的裱件可以反复数次揭裱而不伤画心,我国古人流传下来的大量书画作品就是最好的佐证。

根据画面的成色染配托纸。

在跟随白老师学习记录有半年之后,我还在无意中发现了白老师的装裱步骤有一关键之处,

与纪录片《我在故宫修文物》里的古籍修复师不太一致。

那天白老师把一张过丈的修复完成的画交还物主时,我发现装裱之后卷起来的尺寸很小,与《我在故宫修文物》片中差不多面积的书画修复完成之后的尺寸,有很大出入。我怀着忐忑之心请教了白老师这其中的原由。

揭背拼补。(图为清代杨仲帆临摹桃园写意画)

没有想到的是,白老师在暗自得意了一番之后,竟然毫无保留地告知与我,

这个其实算是他三十多年前的一个创新技法。简单说来就是:不用传统的折条进行修补,而是重新用染纸做命纸进行修补。

揭去原画心托纸,选用棉料单宣保边托心,为上壁做准备。

这样的好处是,

第一:

折条使用多了,那么修复的裱件卷起来再次收藏的难度加大;

第二:

时间一长,折条本身又会对画心造成损伤;

第三:

在染纸上进行全色接笔,就是对裱件最大的保护。

对待徒弟,白老师总是倾囊相授,怕的是这门手艺没有人再去继承。

我问白老师,假如我这样发表出来,不就是对行业公开你的“绝学”了?他笑了笑回答道:

“我现在就是想通过这个平台让更多的装裱师看见这个方法,供他们参考和研究。我对我的徒弟们都是这样的,只要你肯学,我必定倾囊相授。”

翻面刷平,揭去保护膜。

说到修复装裱的费用,白老师表示很无奈也很矛盾。白老师说,

装裱这个行业解决温饱没有问题,但是发不了财。

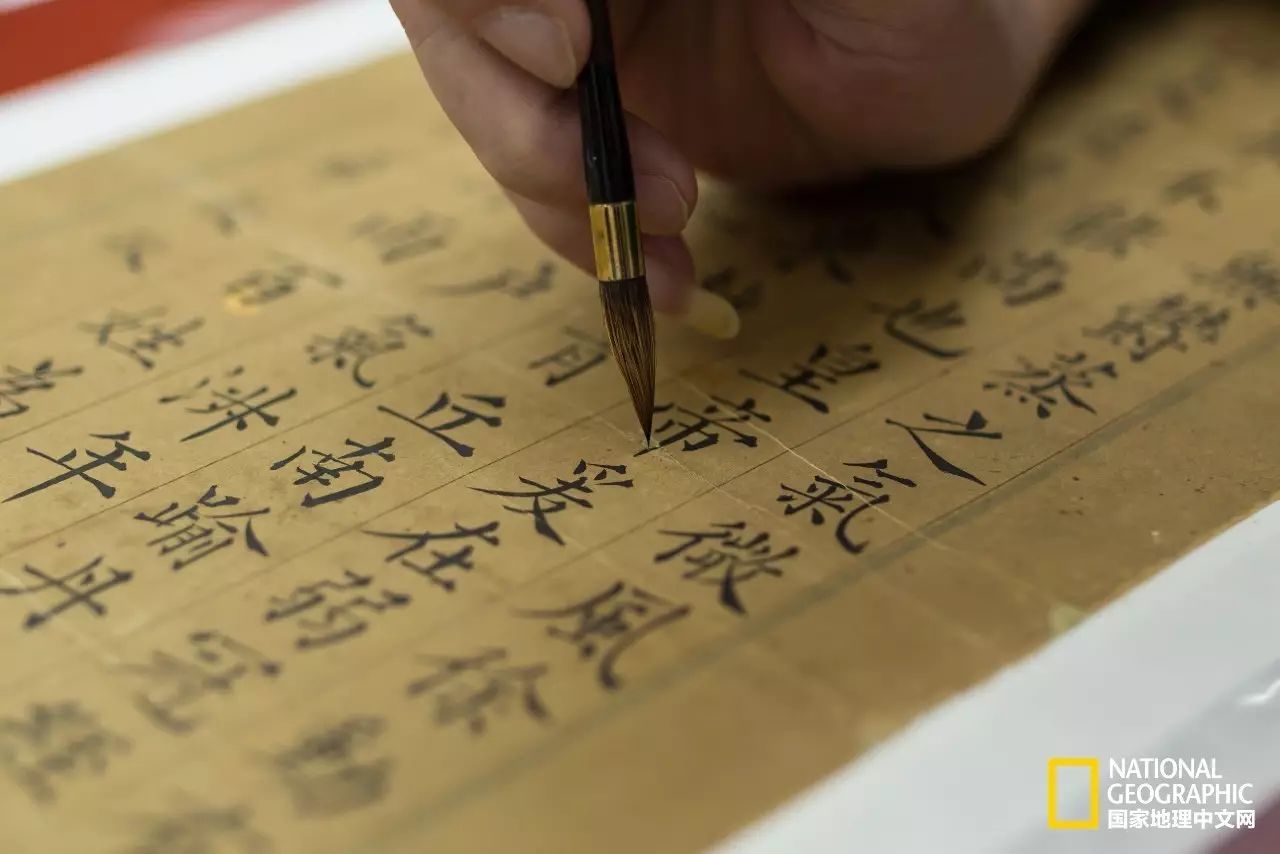

待画面晾干后对其进行全色接笔。

事实也确实是这样,

在这一年的跟踪拍摄里,我也目睹了他三个徒弟的先后离开。

传统的手工艺在市场经济的冲击之下大都维系艰难,价格高了无人问津,价格低了难以养家,当今的年轻人更是没有恒心与耐心去潜心学习。

全色晚清扇面。

可喜的是白老师新近收了一个大学刚毕业的徒弟,这个相貌清秀的小伙子家境宽裕,父亲是四川知名画家,由于家学渊源,他深知古旧书画修复的必要性和重要性,自己也很喜欢这门技艺。

打蜡砑背。(顾名思义用光洁平整的卵石碾压裱件的背面)

真希望能有更多这样的年轻人使得我们的传统手艺能够更好的传承下去。

通过最后一个步骤——装配轴杆,修复装裱的工作即告结束

长按二维码,关注“国家地理中文网”

长按二维码,关注“国家地理影像经典”