谈及中国的诗词,其源头必始于《诗经》。《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,收集了自西周初年至春秋中叶的三百零五篇诗歌作品。其实,《诗经》在先秦时只称作《诗》,或取其篇章之整数而称作《诗三百》。至西汉时,因其被封为儒家经典,故始称《诗经》,并沿用至今。既然被奉作经典,就必定要推广流传;既然要推广流传,就必定有学者为其作注。

西汉初年,有齐人辕固、鲁人申培和燕人韩婴为《诗》作注,分别称作《齐诗》、《鲁诗》和《韩诗》,合称《三家诗》,在西汉被设立为博士,成为官学。之后,又有鲁国毛人和赵人毛苌为《诗》作注,称作《毛诗》,与《三家诗》合称《四家诗》。《毛诗》在西汉时虽未被立为官学,但在民间广为流传。至东汉时,《毛诗》获得官方的认可和重视,于是风头更甚,盖过《三家诗》。由于东汉时期的主流学者皆治《毛诗》,遂使《三家诗》自魏晋之后再无传人,并最终先后亡佚

。按照《隋书

·经籍志》的说法是:“齐诗亡于魏,鲁诗亡于西晋,韩诗亡于(南朝)宋”。《三家诗》

亡佚后,世上所传的就只有《毛诗》,我们今天能读到的《诗经》,也是由《毛诗》流传下来的。

《毛诗》在每首诗的开头都有个小序,以介绍本篇的内容和意旨。唯第一首诗《关雎》的小序特别长,又或者说是在《关雎》的小序之后附加了一篇文章,这篇文章被称作《诗大序》,可视为是对《诗经》全书的总论。在《诗大序》中,作者写道:

诗者,志之所之也,在心为志,发言为诗。情动于中而形于言,言之不足故嗟叹之,嗟叹之不足故永歌之,永歌之不足,不知手之舞之足之蹈之也。

由此可见,诗的产生,源自人的内心感发。当一个人受到外物感触时,内心世界就会有情意活动。有了情意活动,就会想把这种情意表现出来。如果是用语言来表现,就有了诗。如果觉得光是语言还不够,那就会赞叹;如果赞叹还不够,那就会歌咏;如果歌咏还不够,那就会手舞足蹈。因此,我们每一个人,无论古人今人,无论华人洋人,甚至也无论鸿儒文盲,内心都天生就有诗的种子。既然如此,可为什么我们绝大多数人却无法成为诗人呢?有些人很喜欢写诗,也写了很多的诗,或者是端正整齐的五七言,摆出一幅格律诗的架势;或者是把一个长句子劈成几段,仿佛就成了自由体新诗,可为什么这些人却不够资格称之为

“诗人”呢?

要回答这个问题,我们就要回归到诗的本质,回到《诗大序》中的那句经典论述

“

诗者,志之所之也,在心为志,发言为诗。情动于中而形于言

。

”既然诗是“

情动于中而形于言

”,那么一首好诗就必须具备两个条件:一、要有打动人心的情感,二、要有精致隽永的语言。

举例来说,我们看杜甫的这两句诗:

一片花飞减却春,

风飘万点正愁人。

——《曲江二首 其一》

每一年冬去春来,都会有百花绽放。有了百花绽放,也自然就会有百花凋谢。可是,这种花开花谢,会给你的内心带来巨大的感动吗?答案是不一定,这本是因人而异的事。有些人或许从年头到年尾,压根就没注意过花开花谢这回事。有些人即便注意到了这种变化,也会感叹一两句:

“呀,花开了!”“啊,花谢了!”可是感叹之后呢?就没有下文了。或许他是才学有限,说不出多少有文采的话,亦或许是他事务繁忙,内心还来不及感动就得去忙工作了。所以,在这样的情况下,都不可能有真正的诗,更不可能有真正的好诗。

现在,我们再来看杜甫写的这两句诗。第一句

“

一片花飞减却春

”,春天来了,百花绽放在枝头。突然,有一片花飞落下来,这意味着什么呢?诗人敏锐地感触到,“一片花飞”的出现,说明春天接着将逐渐消逝了。那么,春天消逝又待如何呢?春天消逝就进入夏天,夏天消逝就进入秋天,秋天消逝就进入冬天,冬天消逝就又回到了春天,四季本来就是这样循环往复的,有什么值得这样小题大做的呢?如果杜甫只是就春天写春天,就飞花写飞花,那确实没什么大不了的。可是,真正的诗人,从来不会就景色写景色,景色中一定饱含着诗人的情感寄托。所谓“一片花飞减却春”,其言下之意是:“我还没有来得及欣赏春天的美景,怎么春天就开始消逝了?”

杜甫出生于公元

712

年,虽然才华盖世,却始终郁郁不得志。

748

年,时年

36

岁的杜甫在《奉赠韦左丞丈二十二韵》一诗中谈及自己的志向,是“自谓颇挺出,立登要路津。致君尧舜上,再使风俗淳。”可是,昏庸腐朽的朝廷却始终没有给他一个施展抱负的机会。

755

年,安史之乱爆发。

758

年,杜甫写下这首《曲江》,彼时京城虽已收复,但各地战乱尚未平息,朝廷政治更是腐朽不堪,而杜甫已经

46

岁了。了解这段历史背景后,我们就会明白,诗人内心真正的情感触动,又岂止是花开花落而已?他真正想表达的是:“我的理想还没有来得及实现,怎么年岁就已不再是盛年了?”

明白了

“一片花飞减却春”的内涵,再来读第二句“风飘万点正愁人”,就能体悟到那种惊心动魄的震撼了。一片花飞,只是预示春天即将逝去,就都能引发诗人的愁怀愁绪和危机意识。现在风飘万点,意味着春天已经逝去大半,可想想自己的理想尚遥不可及,那该如何是好?是以“正愁人”三字包涵了作者心里巨大的痛苦和恐慌,他不知道该如何面对才华横溢却又一事无成的自己。

再举个例子,我们来看李商隐的这两句诗:

欲问孤鸿向何处,

不知身世自悠悠。

——《夕阳楼》

鸟从天上飞过,这是我们每个人都曾看到过的景象。可是看到这个景象后,是否因此引发了内心的情感触动呢?只怕是很少。既然你不曾因为鸟飞而有感触,自然就不可能写出与鸟飞有关的诗了。可是李商隐则不然,他看见天上有一只鸿雁飞过,就触动内心情感了。因为鸿雁的特性是喜欢结群,特别是到了迁徙的季节,经常是能聚集成数十只、数百只、甚至上千只鸿雁的大群,春天飞到北方,秋天飞到南方。

即便是在繁殖季节,至少也会有四五只、六七只一起休息觅食。鸿雁在集群飞行时,通常是排列成整齐的

‘一’字或‘人’字形,速度缓慢地向前飞,同时发出清晰嘹亮的“嗯——嗯——”叫声。可这次李商隐看到的比较特殊,他发现天上只有一只鸿雁在飞,所以称为“孤鸿”。于是,诗人就想问这只鸿雁:“你怎么落单了呢?你这是想往哪儿飞呀?哪儿才是你的家呀?”可是话还没有说出口,诗人又意识到:“我怎么好意思问它呢?我和它一样啊!我虽有满腹的才华,却也只能四处飘泊,哪儿又是我的家呢?”

以上,我们讨论了诞生一首好诗的第一个先决条件,即要有好的情感。下面我们讨论好诗的第二个先决条件,即要有好的语言。

通常,我们将文学分为诗歌、散文、小说、戏剧四大样式。若要说散文、小说和戏剧,或许不同国家的文学作品各有千秋。但仅就诗歌而言,中国诗歌是当之无愧的世界第一,而且绝无被超越的可能,这主要是因为中国的汉字是最适合用来写诗的。正是由于汉字在形态上的方正和发音上的单声,才使得中国人能够创作出最整齐精致的格律诗,尤其是能够大量诞生对联这种绝妙的文学形式,而这是拼音文字所不可能具备的。我们试以英语举例。

花

flower

树

tree

可以看到,汉语用

“花”对“树”时,在形态上是端正整齐的,在发音上也是端正整齐的。可英语就不一样了,首先在形态上,

flower

是六个字母,

tree

是四个字母。在发音上,由于

flower

发双元音(

[ˈflaʊər]

),

tree

发单元音(

[triː]

),所以

flower

的发音时间肯定比

tree

要长。

将上下联再各添加一个字,于是就有:

黄花

yellow flower

绿树

green tree

可以看到,如果增加的是汉字,则在形态和发音上仍然是端正整齐的。可如果增加的是英文单词,由于

yellow

是六个字母,

green

是五个字母,所以上联比下联要长出更多。

yellow

有两个元音(

[ˈjeləʊ]

),

green

只有一个元音(

[ɡriːn]

),所以

yellow

的发音时间肯定比

green

要长。这样一来,上联比下联的发音时间就要长出更多了。

简单的一两个单词,尚且无法做到端正整齐。若要写成诗句,那就更是参差不齐,无需再多作说明了。这也正是为什么诗情人人都有,可是别国诗人的成就永远不可能超越中国人的缘由所在,实在是要感谢中国的古圣先贤为我们传下了这伟大的汉字。因此,我们可以自豪地说,世界上的诗词有两种,一种叫中国的诗词,一种叫其它的诗词,区别就在于能否用汉字来表达诗情。而要读懂中国的诗词,其基础就是要懂得汉字的发声。

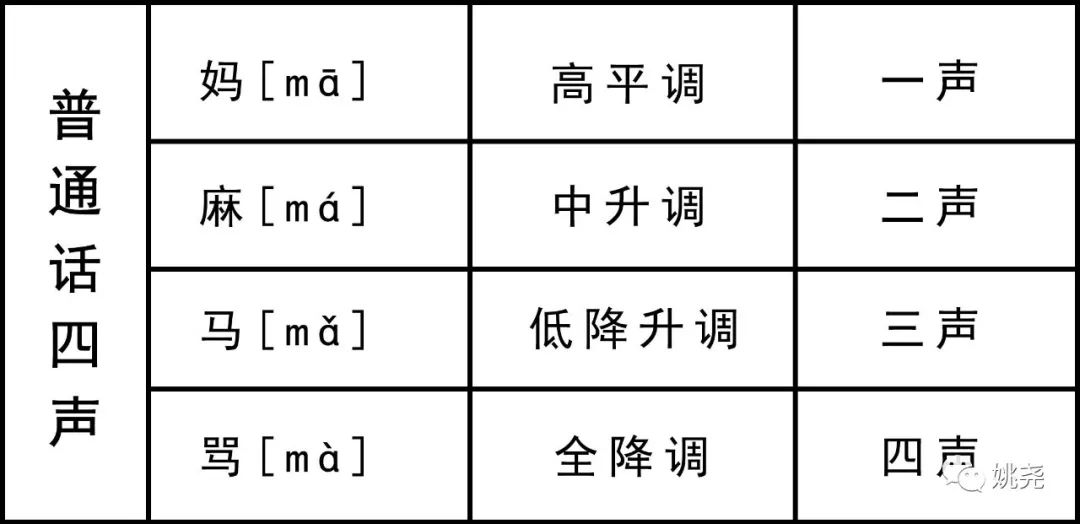

按照现代汉语通行的普通话,汉字的发音被分为四声,即第一声、第二声、第三声和第四声。所谓

“声”,即是指汉字的声调,也就是汉字音节中语音的高低、升降、曲直和长短变化。如下图所示:

不过,我们在学习格律诗时,却不能全然按照普通话来读诵。格律诗又称近体诗,四句的称绝句,八句的称律诗,长于八句的称排律,按照每句的字数又可分为五言和七言。近体诗是相对于此前在格律上自由随意的古体诗而言,强调在诗词创作上要注重声韵格律的和谐,最初产生于南朝齐武帝的永明年间,故称

“永明体”。近体诗至初唐已逐渐定型,至盛唐则走向全面成熟与繁盛。由于近体诗有别于古体诗最大的特点就是强调声律,因此我们在学习近体诗

时就必须按照古人创作近体诗所运用的声韵。

汉语的音韵系统大致可以分为三个阶段,即自先秦至汉为上古音系统,魏晋至宋为中古音系统,元代至今为近代音系统。近体诗所对应的,正是中古音系统。在中古音系统里,汉字的发音也被分为四声,即平、上(

shǎng

)、去、入。

由于古代不具备录音留声的科技,是以我们现在已经无法确定这四声的具体调值,也很难知晓当时的准确读法,只能通过古人的一些描述性文字来大体感知其声调。如唐

·释处忠《元和韵谱》记:

平声哀而安,

上声厉而举,

去声清而远,

入声直而促。

平声平道莫低昂,

上声高呼猛烈强,

去声分明哀远道,

入声短促急收藏。

于是,我们就能大体知道中古音四声的特点分别是:平声是不升不降的平调,上声是由低至高的升调,去声是由高至低的降调,入声是急促的短调。按照声调是否能在同一音高长期持续为标准,我们又可将四声分为两类,一类是声调不变的平声,一类是声调变化的仄声,包涵上声、去声和入声。仄,就是不平的意思。

为什么要将声调分为平仄呢?因为平声读起来是平直的,而仄声读起来或升或降或短促,诗文中平声字和仄声字按照一定的规律交错排列,就能产生在音韵上抑扬顿挫的美感。

清

·梁章鉅《巧对录》记:“徐尚书晞为郡吏日,偶随守步庭墀中,见一鹿伏地,守得句云:‘屋北鹿独宿’,思无以对,晞即对云:‘溪西鸡齐啼’,守大赏异。‘屋北鹿独宿’均在入声一屋韵,‘溪西鸡齐啼’均在八齐韵,此皆所谓一韵对也。”

这里提到的一个对联:

“屋北鹿独宿,溪西鸡齐啼”,不但字句意思对仗工整,更难得的是,按照中古音系统的《平水韵》,上联的五个字全都属于入声一屋韵,下联五个字全都属于平声八齐韵,真可谓十分精巧。可是巧则巧矣,读起来却是极其拗口,听起来也是极其别扭的。文人在闲暇无事时用以展现奇思妙想则可,却不是我们学习诗词的正途。

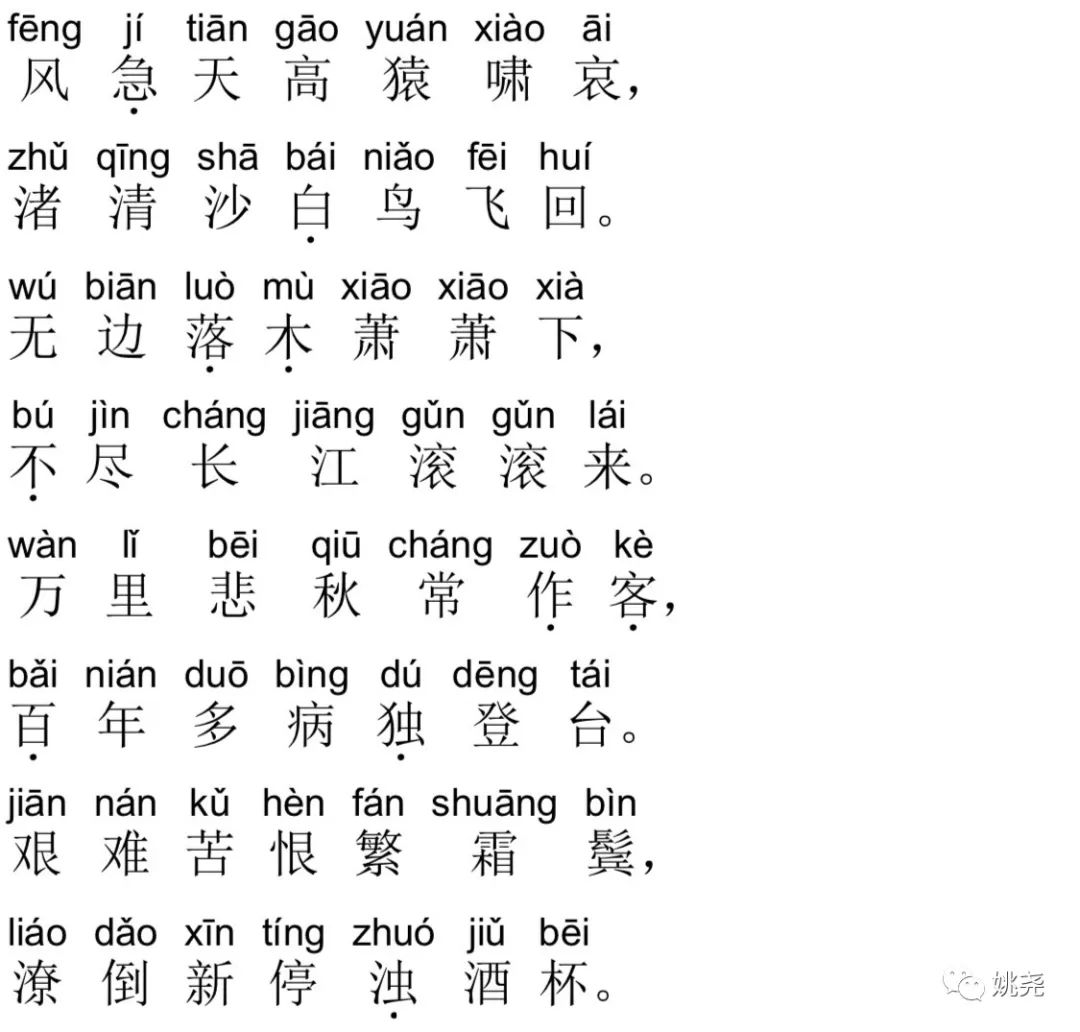

明

·胡应麟《诗薮》在评论《登高》这首诗时称,全诗“五十六字,如海底珊瑚,瘦劲难名,沉深莫测,而精光万丈,力量万钧。通章章法、句法、字法,前无昔人,后无来学,微有说者,是杜诗,非唐诗耳。然此诗自当为古今七言律第一,不必为唐人七言律第一也。”在这篇导言里,姚尧就将以这首千古第一的律诗来作为案例讲解。

前文提到,中古音的准确发音为何,我们现在已经很难知晓了。但是,要识别中古音系统中汉字的平仄,这还是有迹可循的。只要我们能够识别汉字在中古音系统中的平仄,那么无论是诵读近体诗,还是创作近体诗,就都能做到合乎声律了。

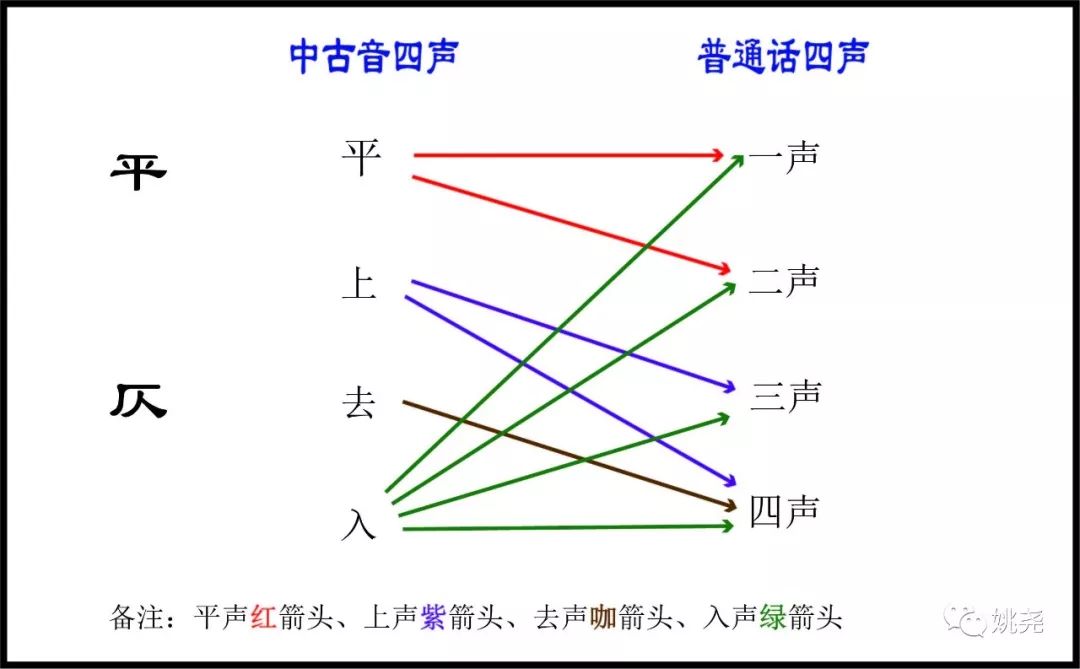

下面这图,标示了中古音四声与普通话四声的对应关系:

中古音在四声的基础上又分作阴调和阳调,这就是所谓的

“四声八调”。其中,平声分为阴平和阳平,阴平就相当于普通话里的第一声,阳平就相当于普通话里的第二声。中古音的上声字分派到普通话的第三声和第四声,中古音的去声字分派到普通话的第四声,中古音的入声字在普通话里已经消失,被分派到普通话的四声里。

那么,熟悉普通话的我们,该如何分辨汉字在中古音系统里的平仄呢?

首先,普通话第三声有两个来源,即中古音的上声和入声;普通话第四声有三个来源,即中古音的上声、去声和入声,而中古音的上声、去声、入声皆为仄声。因此,凡是在普通话里读第三声和第四声的,在中古音系统皆为仄声字。

其次,普通话第一声有两个来源,即中古音的平声和入声,其中平声占绝大多数,入声字只占极小部分,合计约两百个左右,常用的更少。因此,凡是在普通话里读第一声的,我们只要能识别其在中古音系统中读入声的那两百字,则其余皆为平声。

再次,普通话第二声有两个来源,即中古音的平声和入声,其中平声占绝大多数,入声字只占极小部分,合计约四百多个,常用的更少。因此,凡是在普通话里读第二声的,我们只要能识别其在中古音系统中读入声的那四百多字,则其余皆可读作平声。

最后,由于入声在普通话中已经消失,这就给今人在诵读时造成了困扰。为此,我们只能采取变通的办法,将普通话读第一、第二、第三声的入声字也都读成近似第四声,同时要把声音发得短促。如将

“失”读作短促的“

shì

”,将“急”读作短促的“

jì

”,将“雪”读作短促的“

xuè

”,即便是本来就读第四声的“

祝

”,也要读得更短促些。

必须强调的是,我们不是说这些入声字在古代读第四声,而是说今人只能通过采取这种读成短促第四声的方法,以求得与古人在发音上的近似。为了方便读者对于入声字的识别,本书诗句中凡提及入声字的部分,皆在字的下方加着重号,如

“

仄

”。在全书的附录部分,也标注了普通话四声中对应的入声字。

能够识别汉字在中古音系统里的平仄后,我们就可以来谈诗词的格律了。作为入门读物,我们不可能在这篇导言里做太过详细的阐述(日后姚尧会专门写一本关于诗词格律的书),只给大家介绍最重要的三条法则,概括起来就是:上下、奇偶、替对粘。

一、

上下。我们知道,每首律诗共有八句,这八句又构成了四组对联,分别称为首联、颔联、颈联、尾联,其中颔联和颈联是必须要严格对仗的。在这四组对联里,上句又称

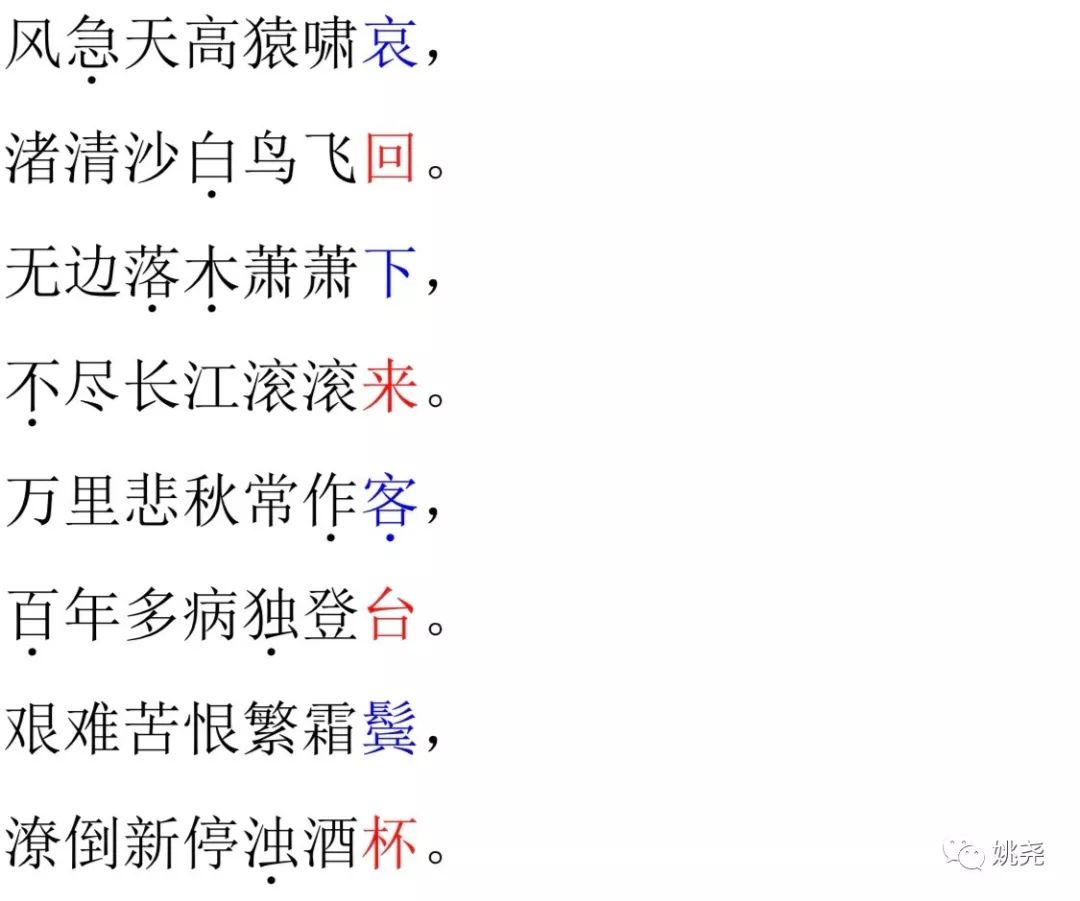

“上联”或“出句”,其末字必须是仄声;下句又称“下联”或“对句”,其末字必须是平声,且四个下联的末字必须是押韵的。四个上联的末字中,只有第一句的末字可以押韵,其余三个末字则不能押韵。若第一句的末字押韵,则亦可为平声。我们以杜甫的《登高》为例:

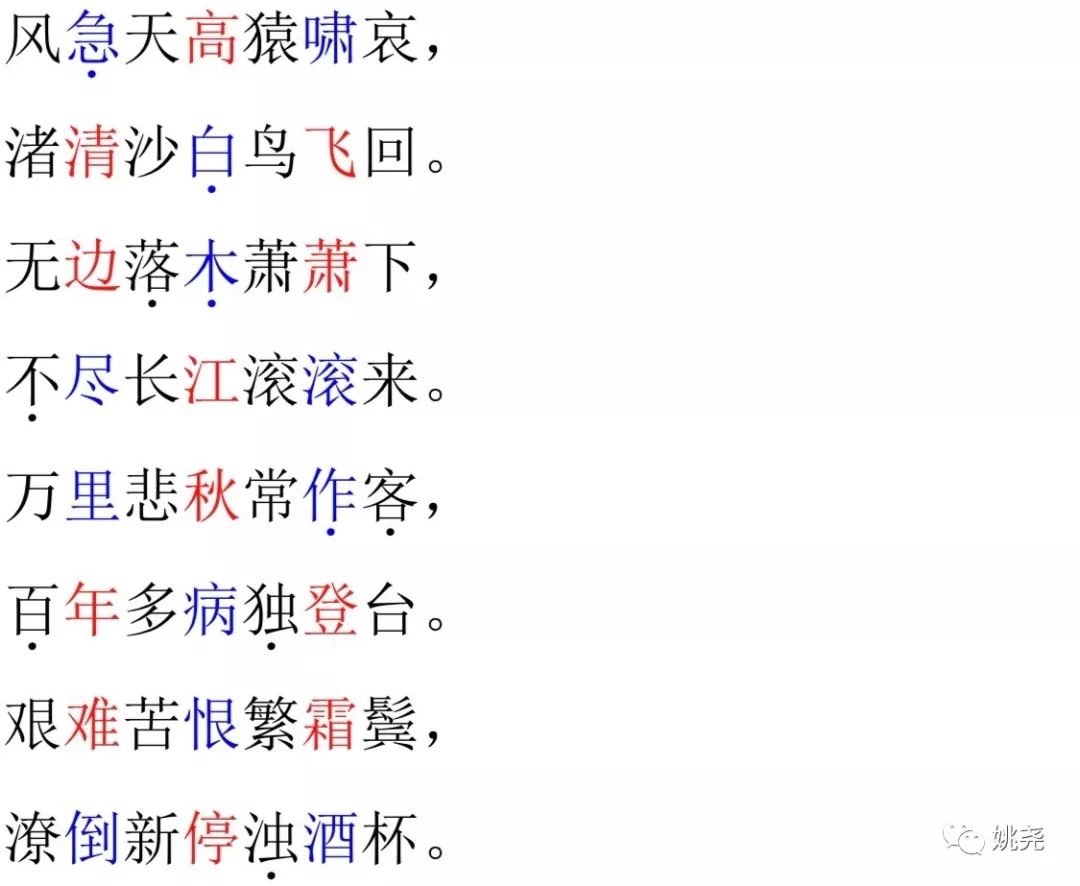

在这首诗里,四个上联的末字分别是

“哀”、“下”、“客”、“鬓”,四个下联的末字分别是“回”、“来”、“台”、“杯”。四个下联末字皆为平声,押的是上平十灰韵。第一句末字“哀”也押上平十灰韵,故可为平声。其余三句的末字“下”、“客”、“鬓”则皆为仄声,且皆不押韵。

对于只有四句的绝句而言,其末字的上下法则与律诗相同。而对于只有两句的对联而言,则必须严格要求上联的末字为仄声。因此,当我们看到一副对联时,只要先看其末字,就能迅速判别何为上联,何为下联了。

二、奇偶。律句的节奏是以每两个音为一节,最后一个音自成一节,是以在格律诗诵读时,不论其依句意如何断句,五言诗的诵读节奏总是

“二二一”,七言诗的诵读节奏总是“二二二一”。因此,人们在创作格律诗时,认为偶数的第二、四、六字是最为重要,不容有错的。相对而言,奇数的第一、三、五(非末)字则没有那么重要,可以不予深究,这就是俗称的“一三五不论,二四六分明”,我们仍是以杜甫的《登高》为例

,将需要分明的

“二四六”标记出来,其中平声字标以红色,仄声字标以蓝

色。

对于绝句和对联而言,其在奇偶法则上的运用与律诗相同。

三、替对粘。所谓

“替”,就是指每一句的偶字的平仄要相替。如第一句的偶数字是急、高、哀,其声调是仄、平、仄。第二句的偶数字是清、白、飞,其声调是平、仄、平。第三句的偶数字是边、木、萧,其声调是平、仄、平。如第四句的偶数字是尽、江、滚,其声调是仄、平、仄。第五句的偶数字是里、秋、作,其声调是仄、平、仄。第六句的偶数字是年、病、登,其声调是平、仄、平。第七句的偶数字是难、恨、霜,其声调是平、仄、平。第八句的偶数字是倒、停、酒,其声调是仄、平、仄。

所谓

“对”,就是指在每一联中,上联和下联的偶数字的平仄要相对。如在首联中,“急”是仄,“清”是平,两者相对;“高”是平,“白”是仄,两者相对;“啸”是仄,“飞”是平,两者相对。又如在颔联中“边”是平,“尽”是仄,两者相对;“木”是仄,“江”是平,两者相对;“萧”是平,“滚”是仄,两者相对。在颈联中“里”是仄,“年”是平,两者相对;“秋”是平,“病”是仄,两者相对;“作”是仄,“登”是平,两者相对。在尾联中,“难”是平,“倒”是仄,两者相对;“恨”是仄,“停”是平,两者相对;“霜”是平,“酒”是仄,两者相对。