千金易得,知己难寻,即便有了微信、微博、朋友圈,但在夜深人静时,我们关掉手机,收起电脑,躺在床上,心头还是会涌出一股莫名的孤独感。

这个时候,我们心底的声音会响起来:“我需要一个懂我的灵魂伴侣!”

可是天地之大,怎么找呢?

亚圣孟子给了我们一个提示,“人之相识,贵在相知;人之相知,贵在知心。”

最知我们心的,大概就是千百年来的唐宋词了。

《踏歌图》 宋 马远

往词中觅知己,一直是千古佳话:

高傲如袁宏道,读到徐渭的诗时,拍案而起,“读复叫,叫复读”,感叹自己终于有了一个知己,从此他的心便有了寄托之处;

闲散如白居易,与元稹论诗,惊得知己,从此与元稹好得如胶似膝,元稹去世后,他写出悲切到骨子里的悼词“君埋泉下泥销骨,我寄人间雪满头”;

直到近代,在众人印象里一向乐天的林语堂,读苏轼后,也说出“虽然是古人,但胜似知己”这样的话来。还为苏轼特地立了传,在书里他说,了解一个人很难,但若是最为相似的两个人,一定能真正了解对方。

诗词之所以容易引起我们的共鸣,是因为它书写的大多是我们曾经有过的经验。不过,虽然有着相类似的感觉,但是词人有办法用更精妙、更贴切的语言表达出来,从而说到我们的心坎里。

《秋江渔隐图》 宋 马远

甚至有时候,我们说一千道一万,也表达不出自己的情绪和感受,直到看到了某首词,才有心里像被什么击中一样的感觉,或像袁宏道那样拍案而起,或像白居易那样惊得知己,亦或像辛弃疾那样,发觉“蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”。

就连金庸小说《神雕侠侣》里的李莫愁,人们眼中的大魔头,也会一次次地念着《摸鱼儿》里的词句:“问世间情为何物,直教生死相许。”

当我们思念某个人时,不妨读“此情无计可消除,才下眉头,却上心头”;

追悔时,可以读“惟将终夜长开眼,报答平生未展眉”;

怀才不遇时,向白衣卿相寻得宽慰“忍把浮名,换了浅斟低唱”;

寂寞时,有“欲将心事付瑶琴。知音少,弦断有谁听”;

……

词总是能触到我们内心最柔软的地方,通过词,我们可以听到自己灵魂深处的声音,并坚信人性的光明。

木心在《文学回忆录》中有这样一段话:

“在你一生中,尤其是年轻时,要在书中的大人物里,找亲属,找精神源流上的精神血统。找不到,一生茫然;找到后,用之不尽。”

我们遇到了诗词这个灵魂的伴侣,

接下来要怎么了解它,怎么与它沟通、与它相处、相爱呢?

台湾大学文学院中文系教授刘少雄

愿意为我们牵线搭桥,充当“红娘”的角色。

台大的词学研究者,有郑骞、叶嘉莹,以及吴宏一,是台湾词学界最坚强的一脉。而刘少雄教授从事词学研究,已经三十多年,深受以上三位大家的影响,在诗词的义理、词章、考证等方面,都有着杰出的表现。

有人说,听刘教授讲诗词,如沐春风。

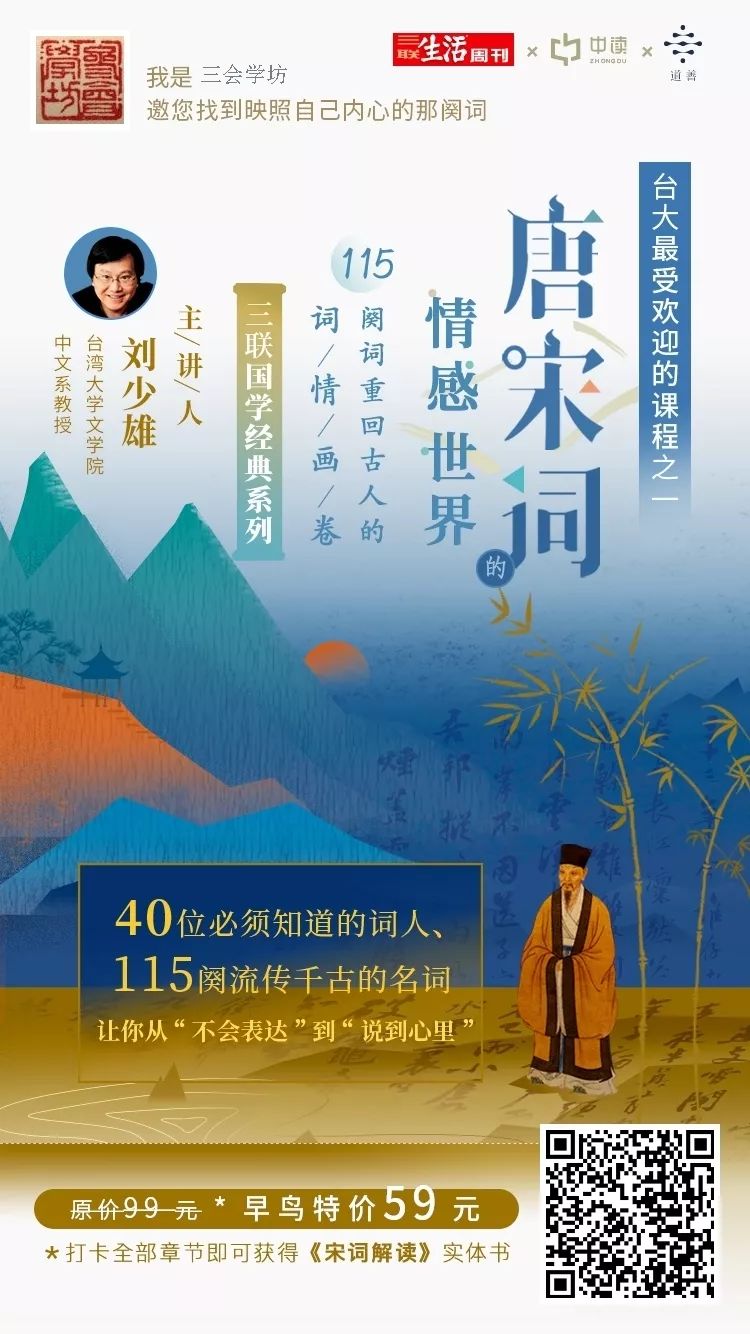

为此,我们与刘教授一起打磨了这门音频课程

《唐宋词的情感世界》

,唐宋时期不可错过的一百多首最美的词,都在这里。通过几个月的学习,你将学会欣赏诗词的文辞之美,提升个人的涵养与品位。

👆

点击试听专栏

《唐宋词的情感世界》

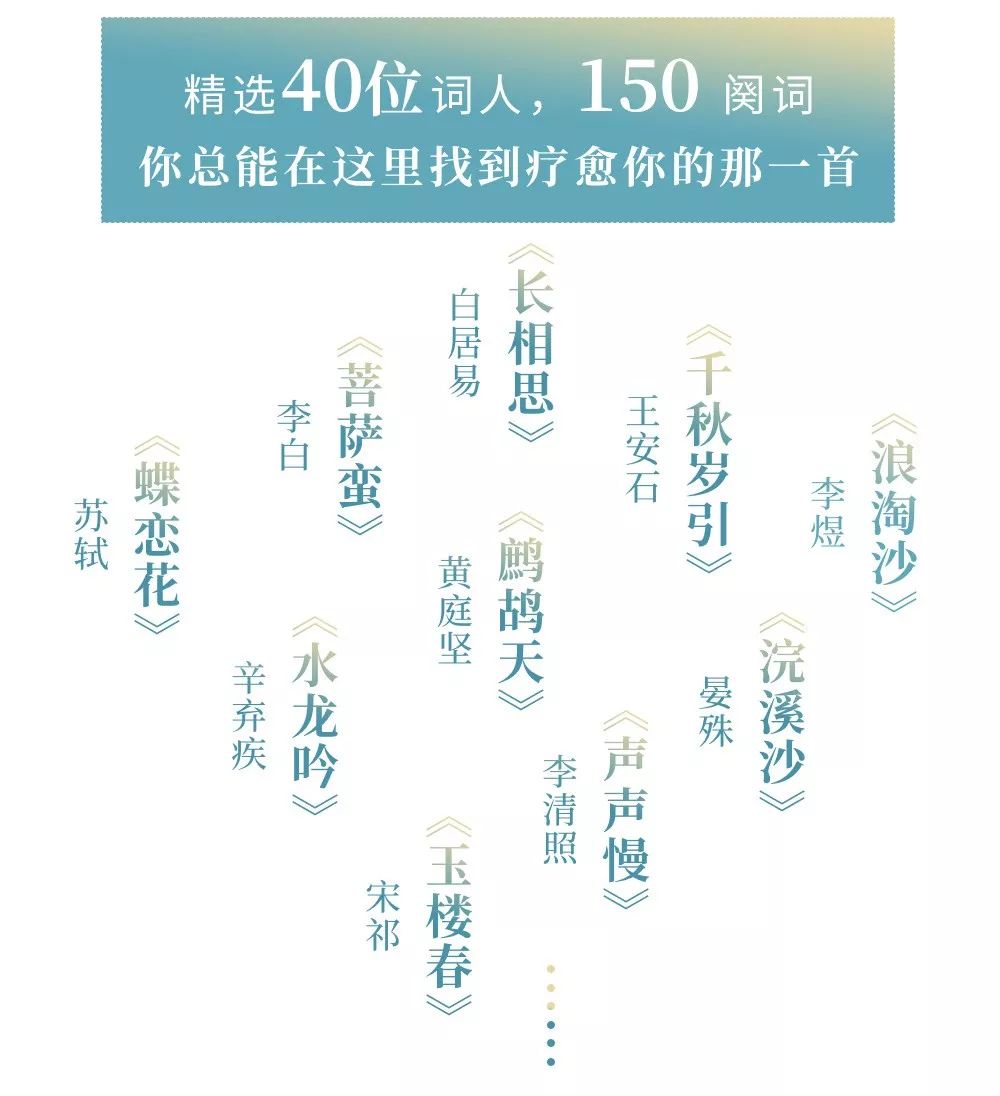

不光宋代,唐代的词也是无法让人忽略的,李白写过词,温庭筠写过词,还有唐宋之际的南唐李煜,更是一座高峰。所以讲词,光讲宋代,一定不够。

所以这门课从唐朝开始讲起,贯穿中国历史上的两大艺术时代,唐与宋,让你对词有更深入的了解。

经过几个月的完整学习后,你就能建立起自己的词库,唐宋百首词,都能信手拈来。

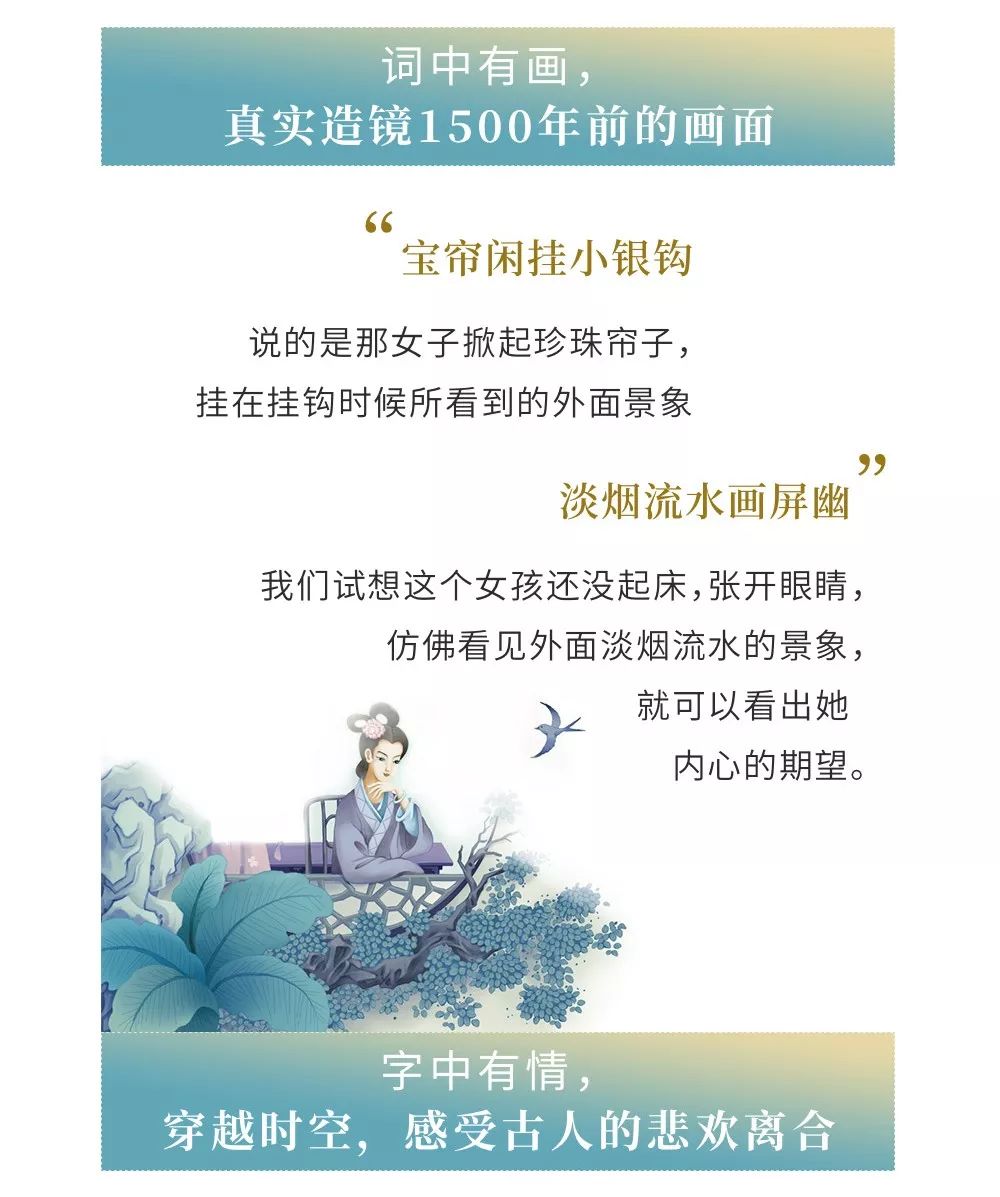

老师会用生动有韵味的语言,为你描述词中的美景、意境,而不是网上简单粗糙的翻译。让你对词的理解,更上一层楼。

比如老师讲秦观:

“自在飞花轻似梦”,这“自在飞花”用“轻似梦”来形容,说它轻轻柔柔飘下来,好像梦境一般。这个形容跟我们平常比喻的方式是不一样的。我们通常会用比较具体的事物来形容比较抽象的感觉,让人可以透过具体的物象,以了解内在的情思。譬如用花开、鸟叫,来比喻快乐的心情,或者用玫瑰来象征爱情吧。

然而秦观在这里面却反其道而行,他竟然将实物虚化了。

如果不看这一段解析,我们可能只会觉得这一句很美,却不知道它美在哪里,听完老师的解析后,

我们不但知道知其美、知其所以美、还能学以致用,用老师的方法去鉴赏其他的文学名句,不断加深自己对词的理解与积淀。

孔子曾经说,人心“有坚而缦,有缓而悍”,词也如此,一首词里可能同时存在着复杂、甚至矛盾的多种情绪,老师会带我们一一拆解,让我们不会掉进片面、简单的逻辑陷阱。