来源:恒大研究院 作者:任泽平 翟盛杰

1.1 消费金融的定义

消费金融代表提前消费或者信用消费,其

本质是借贷

。消费金融一般指为具有消费属性的产品或服务提供资金融通服务,主要形式为消费贷款。目前普遍意义上的消费金融是指从广义消费贷款中剔除住房按揭贷款和经营性贷款后的短期消费贷款,如车贷、旅游贷、教育贷及耐用消费品贷款等,遍及衣食住行各方面,是一种为众多消费者提供短期消费信贷的金融服务方式,一般信贷期限不超过12个月,金额单人不超过20万元,具有单笔授信额度小、审批速度快、无需抵押担保、期限灵活方便等特点。

随着互联网的纵深发展,消费金融逐渐向更广泛的群体覆盖。目前,消费金融迅速向高频次、小额度的消费场景拓展,从高收入的白领群体向在校学生、应届毕业生、蓝领、农民等群体渗透。随着互联网技术的发展和移动支付的普及,人们对互联网金融的接受程度越来越高,互联网消费金融也逐渐向着更多大众日常消费生活领域延伸,比如3C数码、旅游、餐饮、娱乐、装修、租房、医疗等。

消费金融协调了居民财富与居民消费在时间和空间上的错配。当居民即期消费需求高于其财富积累时,需要消费金融为其提供即期信贷支持,而消费金融则需要金融市场为其提供融资渠道和流动性。由于消费金融需求者的消费需求和支付能力存在缺口,当前的收入不能够覆盖当前的消费需求,对于消费者来说,需要购买产品和服务但缺乏相应资金的时候,提供消费金融服务能够促使他们将未来的收入用于当前的消费,用个人信用交换商品或服务。同时,对于消费金融提供方来说,一方面能够刺激产品和服务的销售,通过销售产品本身实现利润,另一方面由于资金成本和资金收入存在利差空间,又可以通过资金运营,获得可观利差。

1.2 消费金融平台分类

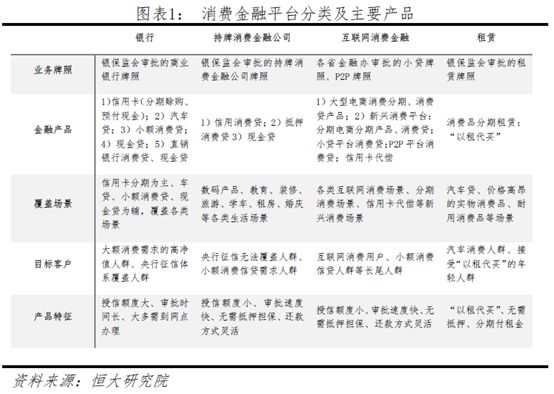

目前,有四大类平台开展消费金融业务,包括:

银行、持牌消费金融公司、互联网消费金融(包括综合电商、分期电商、网络小贷、P2P、信用卡代偿机构等)和租赁公司

。银行主要通过信用卡分期、信用卡预付现金、汽车贷、小额消费贷、现金贷、直销银行消费贷和现金贷等产品提供消费金融服务,是目前市场份额最大的消费金融产品提供者。持牌消费金融公司是由银保监会审批设立,从事小额消费信贷、抵押消费贷、现金贷业务的消费金融平台。互联网是新兴的消费金融平台,提供包括大型电商分期和消费贷、分期电商消费贷、网络小贷平台消费贷、P2P平台消费贷、专业信用卡代偿等产品,互联网消费金融平台大多通过取得小贷牌照或P2P牌照进行消费信贷发放。租赁公司也在积极探索提供消费金融产品,在取得银保监会审批的租赁牌照后,主要提供汽车贷、手机贷等高价值、耐用消费品信贷服务,受到热衷“共享经济”“以租代买”理念的年轻群体的喜爱。

1.3 中国消费金融发展历史

消费金融在我国已发展30多年,主要经历以下四个阶段:

第一阶段(1985 年-2009 年):萌芽期

1985年,中国银行发行国内第一张信用卡“中银卡”,消费金融业务正式翻开篇章。在萌芽阶段,消费金融产品主要由商业银行和汽车金融公司提供。银行消费信贷主要服务于央行征信体系覆盖的高净值、高收入人群,产品以信用卡和汽车贷为主,审核手续比较严格。持牌汽车金融公司则主要提供汽车信贷产品。该阶段提供的消费金融产品相对有限,服务人群也以央行征信体系覆盖的人群为主。

第二阶段(2009 年-2013 年):试点期

为解决商业银行对个人信贷需求覆盖不足的问题,2009年中国银监会颁布了《消费金融公司试点管理办法》,在北京、上海、天津、成都4个城市开放消费金融试点,随后国内首批4家持牌消费金融公司应运而生,分别是北银消费金融、中银消费金融、捷信消费金融和锦程消费金融。这一阶段,持牌消费金融公司在审核方面的要求相对宽松,其产品主要服务特点是小额、快速、无抵押担保,在一定程度上弥补了银行信贷无法覆盖的消费金融需求缺口。

在试点阶段,持牌消费金融公司仅4家,数量较少的首要原因是银监会对消费金融公司的资质要求较高。根据《消费金融公司试点管理办法》,金融机构作为消费金融公司的主要出资人,要求最近一年年末总资产不低于600亿元人民币,而非金融企业作为消费金融公司的主要出资人,要求最近一年营业收入不低于300亿元人民币,且最近一年年末净资产不低于资产总额的30%。所以绝大多数意向投资主体只能通过谋求与大公司、大金融集团合作申请消费金融牌照。

第三阶段(2013年-2016年):发展期

随着互联网经济的快速发展和金融环境的不断完善,大型电商、消费分期电商、网贷平台、P2P平台、细分领域平台等纷纷布局消费金融,市场参与主体日益丰富。

与此同时,监管机构对消费金融公司的试点城市进一步放开。2013年11月14日,银监会发布《消费金融公司试点管理办法(修订稿)》,提出扩大消费金融公司试点,新增沈阳、南京、杭州、合肥、泉州、武汉、广州、重庆、西安、青岛等10个城市参与试点工作,香港和澳门的金融机构可在广东试点设立消费金融公司,支持居民家庭大宗耐用消费品、教育、旅游等信贷需求,鼓励民间资本探索设立消费金融公司。至此,加上2009年放开试点的4个城市,全国共有16个城市放开消费金融试点。

2015年6月10日,国务院常务会议决定放开市场准入,将原在16个城市开展的消费金融公司试点扩大至全国,并将审批权下放到各省级银监局,鼓励符合条件的民间资本、国内外银行业机构和互联网企业发起设立消费金融公司。2015年下半年-2016年底,相继成立并开业了杭银消费金融、华融消费金融、晋商消费金融、盛银消费金融、长银消费金融、包银消费金融、中原消费金融等7家消费金融公司,加上未开业的富滇消费金融、冀银消费金融,全国范围内已有20家持牌消费金融公司。

此外,已经通过网络购物和社交积累了大量用户数据与丰富风控经验的互联网平台,绕过消费金融公司牌照,通过申请互联网小贷牌照,直接在某些特定的消费市场开展消费信贷业务,利用其场景细分、大数据丰富以及成熟的贷款申请系统,直接对借款人授信,并以此与渠道商合作或自行开发渠道。

至此,消费金融行业步入快速发展期。

第四阶段(2017年至今):规范期

在2015年到2017年上半年的消费金融迅猛发展阶段,行业内出现了滥发高利贷、暴力催收、裸条贷款等违法违规现象,严重侵犯了消费者的合法权益。2017年开始,监管部门加大整治力度,多部委就消费金融业务颁布了多项规范管理通知。

2017年6月28日,银监会、教育部、人力资源社会保障部联合发布了《关于进一步加强校园贷规范管理工作的通知》;2017年11月27日,互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发了《关于立即暂停批设网络小额贷款公司的通知》;2017年12月1日,联网金融风险专项整治工作领导小组办公室联合P2P 网贷风险专项整治工作领导小组办公室发布了《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》,分别对校园贷、网络小额贷款、现金贷业务进行了严格的清理整顿。

2018年上半年,金融监管进一步趋严。2018年4月27日,经国务院同意,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局印发的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》正式落地,对资产管理机构的资金杠杆、产品嵌套等方面加强约束,间接约束了消费金融平台的资金来源、资金杠杆等。2018年4月9日,国务院办公厅也印发了《关于全面推进金融业综合统计工作的意见》,要求全面推进金融业综合统计工作,明确表示建立地方金融管理部门,监管地方金融组织统计以及互联网金融统计体系。此前没有纳入金融统计工作的互联网消费金融等平台,此后将逐步纳入地方金融管理部门统计监管工作中。自此,消费金融行业进入全面整顿和规范阶段,2018年将是消费金融的合规发展之年。

1.4 消费金融业务流程

消费金融业务的流程分通常分为贷前、贷中、贷后三个阶段。

贷前——消费金融平台通过自身渠道转化或投放广告等方式获取客户,并根据客户提交的证明材料等对客户进行审核,通过央行征信系统或电商平台的交易数据对客户信用进行分析,建立风控模型和定价模型,根据不同信用等级的客户给予相应风险定价。

贷中——消费金融平台在对客户进行信用评级和风险定价后,将资金端和资产端进行有效的匹配,利用平台自有资金进行放款或将客户信贷需求与其他资金端进行撮合匹配,提供相应的消费信贷,收取利息或撮合服务费、技术服务费等。

贷后——消费金融平台根据消费者使用的信贷产品,分别对客户进行还款提醒,定期收取本金或利息,对逾期客户进行催收并收取逾期费用。此外,消费金融平台还需要对客户进行回访,不断对风控模型进行调整和完善,优化审核和风险定价模型,以提高平台综合运营能力。

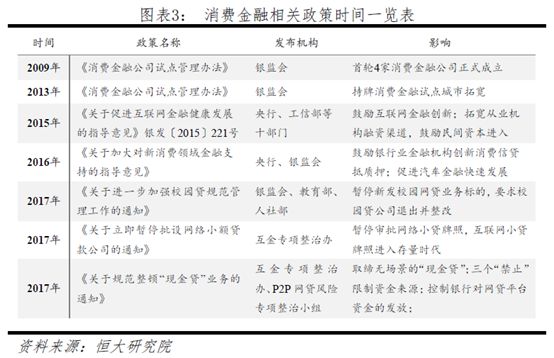

2.1 消费金融政策变化

从政策发展的路径来看,消费金融的参与主体、产品类型等都在逐渐拓宽。

2009年7月22日,银监会发布《消费金融公司试点管理办法》,在政策层面鼓励发展消费金融业务。随后,北京、天津、上海、成都四个城市启动消费金融公司试点审批程序,北银、锦程、中银和捷信四家消费金融公司挂牌。

2013年11月14日,银监会再次发布《消费金融公司试点管理办法》,支持居民家庭大宗耐用消费品、教育、旅游等信贷需求,鼓励民间资本探索设立消费金融公司,并扩大消费金融公司试点,新增沈阳、南京、杭州、合肥、泉州、武汉、广州、重庆、西安、青岛等10个城市参与试点工作,香港和澳门的金融机构可在广东试点设立消费金融公司,至此,加上2009年放开试点的4个城市,共在全国16个城市放开消费金融试点。随后,各地相继成立了海尔消费金融、兴业消费金融、苏宁消费金融、招联消费金融、湖北消费金融、马上消费金融、中邮消费金融等7 家消费金融公司。

2015年6月10日,国务院常务会议决定放开市场准入,将原在16个城市开展的消费金融公司试点扩大至全国,并将审批权下放到省级银监局,鼓励符合条件的民间资本、国内外银行业机构和互联网企业发起设立消费金融公司。截至2018年6月,我国持牌消费金融公司共26家,其中银行股东背景的持牌消费金融公司20家,产业背景、资管背景和多元背景的共6家。

2015年7月18日,央行、工信部等十部门联合发布《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》,政策对网络借贷提出了标准定义,明确网络小额贷款是指互联网企业通过其控制的小额贷款公司,利用互联网向客户提供的小额贷款,并鼓励互联网金融业务创新,支持消费金融与互联网企业开展合作,拓宽金融产品销售渠道,支持社会资本进入互联网金融产业。在此政策的积极支持下,互联网消费金融迅速发展:此前一年即2014年,京东推出“白条”业务,阿里推出“天猫分期”业务,随后继续推出蚂蚁“花呗分期”业务,用户可以通过扫码支付的方式使用花呗分期服务。互联网消费金融的发展,缓解了用户购买手机、电脑、家电等高单价产品时的资金压力。

2016年3月24日,人民银行、银监会发布《关于加大对新消费领域金融支持的指导意见》,鼓励消费金融公司拓展业务内容,针对细分市场提供特色服务,鼓励银行业金融机构在风险可控并符合监管要求的前提下,探索运用互联网等技术手段实现消费贷款线上申请、审批和放贷,鼓励汽车金融公司业务产品创新,并专门提出加大对新消费重点领域的金融支持,包括健康消费、信息与网络消费、绿色消费、旅游休闲消费、农村消费等。该项政策对消费金融场景的拓宽和产品的创新起到了积极的推动作用。

2017年6月28日,银监会、教育部、人力资源社会保障部联合发布了《关于进一步加强校园贷规范管理工作的通知》,要求暂停网贷机构开展在校大学生网贷业务,校园贷消费金融业务平台面临严格整改和退出。2017年11月27日,互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发了《关于立即暂停批设网络小额贷款公司的通知》,要求监管部门不得新批设网络(互联网)小额贷款公司。截至2017年底,全国互联网小贷牌照共249张,其中完成工商注册的229张,已过公示期但尚未完成工商注册的网络小贷牌照20张。2017年12月1日,互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室联合P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室发布了《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》,取缔无场景依托、无指定用途、无客户群体限定、无抵押等特征的“现金贷”业务,众多以“现金贷”为主营业务的网贷公司面临大规模整改。短期来看,各项政策对网贷行业的清理整顿,将在一定程度上抑制互联网消费金融的野蛮增长,长期来看,监管政策将整顿行业乱象、规范行业发展,推动消费金融行业进入合规发展之路。

2.2 消费金融新政影响

2.2.1 政策对消费金融产品类型的影响

清理整顿网贷平台“校园贷”、“现金贷”业务

。2017年政策对网络借贷做出多项整改要求:第一,暂停“校园贷”。由于大学生超前的消费观念、积极的创业需求,以及互联网贷款申请的便利性,使得校园网贷快速发展,行业内出现了滥发高利贷、暴力催收、裸条贷款等违法违规现象,严重侵犯了学生的合法权益。《关于进一步加强校园贷规范管理工作的通知》加大了清理整治力度,叫停网贷平台“校园贷”,从源头上治理乱象。第二,取缔“现金贷”。由于“现金贷”业务发展中存在过度借贷、重复授信、不当催收、利率畸高、侵犯个人隐私等问题,政策要求暂停发放无特定场景依托、无指定用途的网络小额贷款,逐步压缩存量业务。符合监管要求的消费金融产品依然丰富且不断完善。银行、消费金融公司、有场景依托的网络消费贷、租赁公司等的消费金融产品不受影响,依然为消费者提供丰富的消费金融服务。目前市场上存在的消费金融产品主要包括:银行提供的信用卡产品(包括信用卡分期、信用卡预支现金)、汽车贷、小额消费贷、现金贷、直销银行消费贷和现金贷;消费金融公司的各类信用消费贷、抵押消费贷、现金贷产品;互联网消费金融平台提供的消费信贷、消费分期、信用卡代偿服务等;租赁公司提供的汽车租赁、手机租赁等高价格耐用品的消费信贷服务。

2.2.2 政策对消费金融杠杆的影响

第一,

“现金贷”综合利率成本不得超过年化36%

。为避免“现金贷”存在综合利率畸高,衍生成为高利贷的风险,政策要求各类机构向借款人收取的综合资金成本应统一折算为年化形式,并且综合年化利率成本不得高于36%,综合利率包括网贷平台收取的一切费用,因此除直接利息外,网贷平台不得以其他任何收费名目提高综合利率水平。此前,部分现金贷平台除利息之外,还要收取各项服务费、年费、提现费等,使得年化综合利率远高于36%。

第二,

明确规定信贷资产转让、资产证券化等融资与表内融资合并计算杠杆

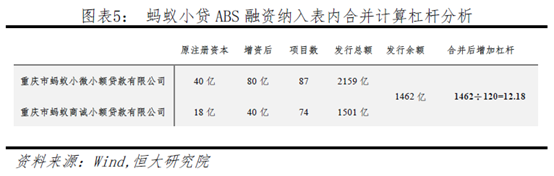

。《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》中明确提出,互联网小贷业务中以信贷资产转让、资产证券化等名义融入的资金应与表内融资合并计算,合并后的融资总额与资本净额的比例暂按各地现行比例规定执行,各地不得进一步放宽或变相放宽小额贷款公司融入资金的比例规定,对于超比例规定的小额贷款公司,应制定压缩规模计划,限期内达到相关比例要求。目前,重庆市要求小贷公司融资余额不得超过资本净额的230%,深圳市要求通过外部合规渠道融入资金总比例(含同业拆借)不得超过公司上年度净资产的200%,上海市要求融入资金余额不超过资本净额的50%,全国范围来看,各省市要求的杠杆范围在50%-400%之间。

蚂蚁花呗ABS 融资纳入表内计算后杠杆远超过当地监管要求。重庆市蚂蚁小微小额贷款在新一轮增资后,注册资本为80亿人民币,重庆市蚂蚁商诚小额贷款在增资后注册资本增加为40亿,因此,两家公司的合计注册资本为120亿人民币。截止2018年6月8日,重庆市蚂蚁小微小额贷款通过发行ABS进行融资共87个项目,发行额为2159亿,重庆市蚂蚁商诚小额贷款有限公司共74个项目,发行总额1501亿,花呗整体发行余额为1462亿人民币。如果将花呗通过ABS方式进行的融资纳入表内,合并计算后,杠杆倍数将增加(1462÷120=)12.18倍,由于重庆市对互联网小贷的杠杆要求是2.3倍,仅仅ABS的融资杠杆就远远高于规定的杠杆要求。

众多消费金融公司和互联网小贷公司进行增资。消费金融公司和网络小贷若要满足杠杆要求,则必须对融资金额进行紧缩或大幅增加资本金,但是主动缩减融资规模意味着市场份额的丢失,因此众多消费金融平台纷纷选择了增资。仅2017年下半年至2018年上半年,就有捷信消费金融、海尔消费金融、马上消费金融、招联消费金融、中银消费金融、中邮消费金融、尚诚消费金融等8家消费金融公司进行增资,还有重庆小米小贷、焦点科技、海印互联网小贷、二三四五小贷、前海融易行小贷、宁夏钱包金服小额贷款、重庆蚂蚁小微小贷、重庆蚂蚁商诚小贷等多家互联网小贷公司也进行了增资。

2.2.3 政策对消费金融合规的影响

第一,

没有牌照和业务资质不得经营

。《关于立即暂停批设网络小额贷款公司的通知》明确指出,小贷公司由各省市金融局(办)进行监督和批设,监管部门暂停新批设网络(互联网)小额贷款公司,暂停新增批小额贷款公司跨省(区、市)开展小额贷款业务,已经批准筹建的,暂停批准开业。截至2017年末,全国互联网小贷牌照249张,其中完成工商注册的229张,已过公示期但尚未完成工商注册的网络小贷牌照20张。此后,仅拥有网络小贷牌照的平台可开展网络小额贷款业务。

第二,

加强网络小额贷款公司资金来源审慎管理

。《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》中严格禁止通过互联网平台或地方各类交易场所销售、转让及变相转让信贷平台的信贷资产,禁止通过网络借贷信息中介机构融入资金,银行业金融机构不得以任何形式为无放贷业务资质的机构发放贷款,不得与无放贷业务资质的机构共同出资发放贷款。互联网小贷平台的资金来源受到严格监管,拥有牌照资质的网贷平台,需要使用自有资金从事放款业务,任何吸收或变相吸收公众存款的行为将被严格禁止,未取得业务资质的网络小贷无法获得银行借款,且必须限期取得牌照或暂停业务。