文 | 西闪

在谈论观念的重要性时,作家们常常引用经济学家凯恩斯的一段话,我也不例外。凯恩斯是这样说的:“经济学家和政治哲学家的观念,不管是正确的还是错误的,其影响力都要比人们通常以为的要大。这个世界确实是由少数人操纵的。从事实践活动的人常常相信自己决没有受任何观念的影响,然而实际上,他们经常是某些经济学家的奴隶。那些迷恋权力而将观念当耳边风的人,其实正在践行着若干年前某个蹩脚文人的胡思乱想。我相信,既得利益者的权力被大大夸大了,而观念潜移默化的力量则被低估了……不管是对于为善还是为恶,最危险的迟早是观念,而不是既得利益。”

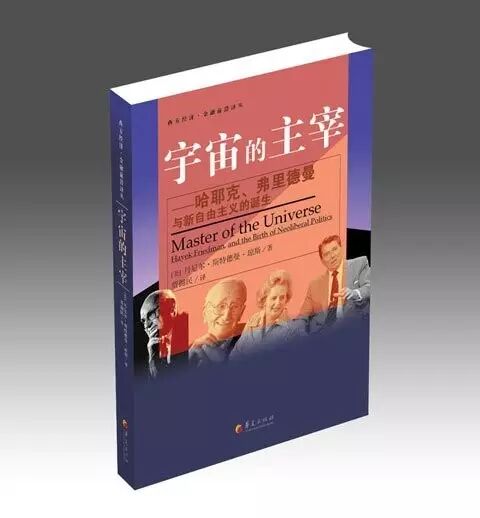

当这段话再次出现在一本思想史著作的开头,我不会感到奇怪。奇怪的是,由于这本书讲述的大多数人在观念上都可以称为“凯恩斯的敌人”,因而这段引文多少显得有些诡异。更诡异的是这本书的书名,作者丹尼尔·斯特德曼·琼斯(Daniel Stedman Jones)将其命名为《宇宙的主宰》,讽刺的意味相当浓烈。

《宇宙的主宰》主要讲述的,是一种观念的生成、演变与实践。这一观念往往被人们称为“新自由主义”(Neoliberalism)。与通常的观念不同,新自由主义的诞生有一个相当明确的时间与空间。它孕育于两次世界大战之间的欧洲,出生于瑞士韦威市(Vevey)的朝圣山(Mont-Pèlerin)。它起初命名于1938年,正式定名为1947年。就在这一年的4月,一群来自英国、美国、奥地利、德国、瑞士和法国的人齐聚朝圣山,决心把他们在二战中被迫中断的讨论继续下去,从而构建一种不同以往的自由主义理论,来回应这个在他们看来集体主义勃兴、个人自由遭到威胁的世界。也就在这次聚会中,这群人(据说有39位)组成了一个信奉新自由主义的国际社团,名为“朝圣山学社”(Mont Pelerin Society)。

加入朝圣山学社的绝对都是精英。他们中既有坚定的经济学家路德维希·米塞斯(Ludwig von Mises),也有新锐的哲学家卡尔·波普尔(Karl Popper),还有渊博的化学家迈克尔·波兰尼(Michael Polanyi),然而毋庸置疑的是,惟有经济学家弗里德里希·哈耶克(Friedrich Hayek)才是朝圣山的“宙斯”。 他是学社的召集人和组织者,是他吹响了集结号,把具有共同信念的精英们聚拢在一起,也是他筹措资金设置议程,让大家的讨论始终聚焦于一点:捍卫自由,并促使他们在创立声明中如此发言:“朝圣山学社的成员对自由的理解的核心是,鼓励、维持并保护自由市场资本主义。这才是西方民主制度的定义性特征。”

▲

朝圣山学社1947年第一次集会

尽管“Neoliberalism”一词隐含着复兴古典自由主义传统的涵义,然而无论如何,将自由与自由市场资本主义画上等号绝对是一种前所未有的观念。表面上,新自由主义者奉休谟、斯密和密尔为圭臬,但实际上这些思想家从未发表过如此激进的观点。另一方面,把柏拉图、黑格尔和马克思一并视为自由的敌人,在此之前也闻所未闻。就像琼斯写到的那样,任何声称启蒙运动是新自由主义的天然盟友的说法都是谎言。新自由主义者这么做,基本上是出于策略的考虑——把自己的观念放入一个可以追溯到启蒙运动的思想谱系中,显然有助于掩饰新自由主义思想与启蒙思想,乃至古典自由主义思想之间的歧异。

在这些问题上,琼斯借《开放社会及其敌人》、《官僚体制》和《通往奴役之路》这三本朝圣山学社的《圣经》,做出了很精到的分析,并揭示了新自由主义者的本质——他们并非求真的学者,而是信念的战士。

朝圣山学社成立没几年,铁幕降下冷战爆发,战士不再寂寞。新自由主义与保守主义、反共思潮一起,构成了上世纪50年代西方政治的主流。到了70年代,它更是一跃而起,成为对西方(尤其是英美)政治、社会和经济政策具有支配意义的思想力量。

这一切是自然而然发生的吗?还是历史的偶然?又或者说,还有某些因素在起作用?在我看来,《宇宙的主宰》最精彩的部分莫过于此。琼斯抓住了要害——作为一种新颖的观念,新自由主义从少数精英的头脑散播到现实世界的诸多领域,绝不简单。

我曾在《思想光谱》中指出,观念是一种稀缺的思想资源。它就像电脑程序的源代码,由少数人创造,经一些人传播,为多数人共享。哈耶克就特别重视观念的传播环节。他把记者、教师、牧师、作家和艺术家等知识分子揶揄为“倒卖观念的二道贩子”,但同时又认为,这些人虽然不是某个领域的专家,却崇拜印刷品,擅长概念的重复,因而是观念传播的关键人物,只要争取到这一部分人,让他们皈依某一套信念,就能通过他们的公共活动,把观念传播出去。所以,哈耶克完全赞同凯恩斯对观念的表述。他除了引用这位学术对手的原话之外,还特别强调:“长远来看,是观念,因而也正是传播观念的人,主宰着历史发展的进程。”

事实证明,他的这个看法影响了不少人,并在新自由主义的传播中起了非常重要的作用。不过就实践而言,哈耶克的力量在上世纪60年代大幅消退,直到1974年获得诺贝尔奖时才“起死回生”。这一时期,经济学家米尔顿·弗里德曼(Milton Friedman)接下了传播大任。这位朝圣山社员信念坚定,口才非凡,还具有强大的社会活动力,堪称新一代的领袖。在他的领导下,新自由主义不仅成为强大的政治思潮,还构成了一个制度性的架构,从而在观念竞争中傲视群雄。特别是上世纪七八十年代,身居要职的新自由主义者开出了大量政策处方,从而把他们的观念像肾上腺素一般注射到了国家的体内。撒切尔夫人与里根治下的英美,特别能展示这一荣景。

然而正如我说过的,观念既然是稀缺的思想资源,那么它也会跟别的资源一样,很难避免过度开发以至于衰竭的命运,新自由主义亦是如此。观念衰竭的明显特征就是,在自身的传播中,它会变得越来越扭曲,越来越教条,也越来越“纯洁”与僵硬。与此同时,传播观念的人和运用这个观念的人也都失去了想像力,只是依靠清单式的戒条,来维系一种帮派式的认同和团结。

具体到新自由主义者,他们的戒条就是所谓的“华盛顿共识”:减税、自由贸易、私有化、取消管制以及加强私有产权的保护。而这一共识在经济学家斯蒂格利茨(Joseph Stiglitz)、克鲁格曼(Paul Krugman)等人批评为市场原教旨主义之前,已经遭到了卡尔·波普尔的质疑。作为朝圣山学社的创始成员,新自由主义的奠基者之一,他在晚年对媒体表示,自由市场被神化了——可惜他的抱怨早了二十多年。