怎样天天看《踢馆》?只要打开微信,进入添加朋友界面,在公众号搜索里输入“讲武堂”,就可以关注我们公号啦,第一个结果就是我们哟。

火神:我们三位风烛残年的老兄弟难得聚首,我请两位兄弟到我的机库参观参观零件,做做保养,顺便回忆下一下当年冷战的那些事。

胜利者:唉,可惜咱们老了,家中无以为继(黯然伤神),但是隔壁那谁家的图16倒是门楣兴旺,后继有人。

战略忽悠局提示

:欢迎大家关注腾讯军事

讲武堂

微信公众号,更欢迎各位以留言的方式向我们提问题,只要是有关军事领域的,在我们《讲武堂》微信公众号的最下面留言栏中先输入

#踢馆#

标签,然后写下您的问题,通过后台筛选后(在不违背我国现行法律法规的前提下)讲武堂就会解答您的疑惑,我们的口号是

无所不知,欢迎踢馆!

问:美国欲再购F-16,而米勒在谈及F-35时,脱口而出“它是我们的一坨shit”。帅唐怎么看!公认的五代机F-35为啥那么不受美军待见?这其中难道有什么隐情?

有争议是正常事,毕竟大家都有自己的立场、自己的位置,这种大人物都得熟读《情商》、《位置》嘛。

现在全世界科研其实都面临一个人才的问题,尤其是美国的工业界。当前F-35最大的麻烦其实还是软件系统,这是跟互联网大潮尤其是硅谷分不开的。现在全世界码农工资其实都差不多,但是硅谷高得离谱了。之前看到德国码农大骂,说自己相同工作在美国拿20几万住豪华HOUSE,自己在德国拿三万,跟人合租百年老公寓每天听呼噜声。

图:美国高收入行业就业人口与人均工资(2009-2017),与计算机、数据相关的三个都很高,且越往后越高。虽然证券、石油天然气更高,但是他们的招工规模小。

硅谷的收入暴涨,使得能转行码农的都希望去硅谷工作,而其他岗位人员流失严重。更要命的是F-35需要的正好是码农,洛马总部还就在加州……在洛马拿几万刀和到硅谷拿20几万刀,受过合格高等教育的码农肯定知道该选啥,这么搞下来洛马很多软件工程师真就是北大青鸟级别的了。虽然清华美院也是清华,北大青鸟也是北大,但是你信他们能不出问题么。

图:清华美院就是以前的中央工艺美术学院,旧址在央视大裤衩下面。被清华合并后,因为文化课招生分数线大幅提高,一直感慨找不到专业合格的学生。中央工艺美术学院在业界的地位相当于民国时期的西南联大,而清华只与北大并列,这地位不对等就是容易出问题。

实际上都不是洛马,只要跟软件沾边多的,都面临了成本暴涨、质量下降问题,波音737MAX飞控出问题,跟同城的微软有没有关系那就天晓得了。

F-35C计划用图像识别技术代替人,来识别和锁定光电系统搜索到的目标,这个技术上也算是很成熟了,毕竟各种代码开源都很多,但是能不能移植到军用需求下,靠这些北大青鸟我还是很担心的。

顺便说一下,现在中国这边码农的人工费用也是高得吓人的。特别是做AI算法的,有大厂或独角兽工作经验的,基本年薪都是百万人刀起跳,一个可以顶几个堂主。当然,中国互联网可以没堂主,但不能没这些AI算法工程师,毕竟他们才是未来。

那么歼20、FC-31这些有没有F-35这个软件成本问题?

好像我们军工科研所都比较鬼精,先把人搞进来,然后经常搞点原来学力学、光信息、机械工程等专业的人转行去搞软件开发,成本一直控制得很好……洛马估计心里早就痛骂了,wtf,我要有这条件,F-35哪至于……

图:洛马公司的自主保障信息系统(ALIS)能将训练、维护和供应链管理功能整合到一个实体中,使用户更容易输入数据并监督飞机的整个生命周期的健康状况和历史使用状况。但是ALIS的更新迟缓,并且需要许多变通方法以使其按设计运行。美军埃格林空军基地和卢克空军基地对ALIS非常失望,已完全放弃该系统。

图:F-35B的光电系统图像不连续,毫无疑问也是软件的问题。

问:堂主介绍介绍美国的A-5呗?有说这款战机是红颜薄命,性能强悍却不受待见,本该成为一代经典却早早遗憾退出舞台,真是如此吗?

单纯从飞行性能来说,A-5是很好的,飞行速度快,航程也相当的大,起降性能也还过得去。但是,作战飞机那首要元素是武器啊……如果一个作战飞机飞行性能很好,但是武器系统完全没法用,那他就没法作为作战武器使用,只能改行干别的。

图:A-5和A-4体型对比,可见后者有多么巨大,这势必影响载机数量。

A-5的问题就是它那个奇葩弹仓,采用的是拉屎式设计,而且还是跟油箱连在一起的,前后两个油箱罐子中间挂着炸弹。这样的设计,也就只能扔尺寸小、数量少而且对精度要求相对较低的核弹,根本没法执行常规轰炸任务。

所以服役了一段时间,这玩意就改行做侦察机了,加装了侦查设备,扩大了油箱,表现得也还不错。但是等到70年代初F-14也有侦查能力了,而且还可以随时在战斗机和侦察机之间转换,避免了单用途飞机减少可用飞机数量的难题,对比起来这些专用侦察机自然就不划算了。

图:A-5本来是取代A-3,为战略战役核打击任务设计的。但是1960年代美国弹道导弹核潜艇大量服役,完全取代了攻击航母和舰载轰炸机的位置,于是A-5失去了价值,这才在1979年早早退役。

问:在炮弹的弹带上车出和膛线相同的曲线,使弹带嵌合进膛线里,可以减少膛线磨损、提高火炮身管寿命吗?会不会造成燃气泄漏的麻烦?

早期线膛炮就是这么设计的,比如拿破仑三世时期,把老的滑膛炮拉出膛线改成线膛炮,炮弹上则是加入四个铅制的嵌块,对应四根膛线的槽,对准了装填。现代的120毫米线膛炮,弹带也是带齿的,也是为了直接对应炮管的膛线凹槽。

图:现代炮弹上有定心块,用途不是咬合膛线密封,但是形状可供参考。

但是这样的设计,都是前装炮才有的(我国的120毫米迫击榴弹炮还是沿用法国120毫米线膛迫击炮的设计,所以也保留了这样的弹带),后装炮则都没有这样的设计。

图:右下角部分可见MO-120-RT-61型迫击炮配用的炮弹上有预刻螺纹。

因为后装炮的膛线和炮弹配合采用的是过盈设计,弹带直径更大一些,发射的时候是用发射药的力量硬把弹带嵌入膛线,这样才能有最好的闭气效果。

而前装炮因为要从炮口滑到底部所以一定要比炮管细才行,这样本身闭气效果 就不行,也就不强求过盈配合来闭气了。

问:一直对瑞典黑科技很好奇,像bkan 1这种的弹夹定装榴弹炮为啥没发展了呢?在60年代就能实现14发/45秒的射速(好像到目前为止都是最快的)和27公里的最大射程,相当强了啊。机动性差的问题现在也能解决,重量以现在来看也不算重了。为啥各国绞尽脑汁要去搞什么模块化发射药,而不是发展简单易行、弹药投送量巨大的定装榴弹炮呢?

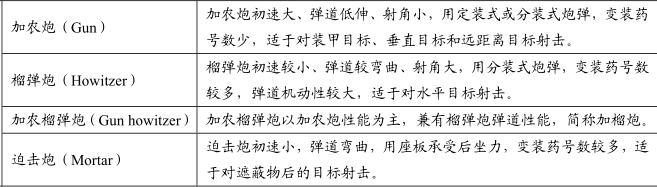

因为榴弹炮和加农炮以前的区别是药号多不多,仰角大不大。后面加农炮仰角也比较大了,那差异就是药号多不多。而等到加农炮药号也多了,加农炮这个炮种就没了,直接就被榴弹炮给合并了。

图:加农炮、榴弹炮、加榴炮、迫击炮的区分,现代的榴弹炮实际就是加榴炮。

有个战术叫做多发同时弹着,如果是固定装药,那调整射程只能靠调节仰角。如果打同一个目标,射程一定时那仰角肯定是固定的,初速也一样,那飞到目标的时间也是固定的,这样的话怎么能让发射时间不同的几发炮弹同时落地?明显是不可能的。

图:火炮瞄准,首先要在方位角上对准目标,然后调到合适的仰角,从而赋予炮弹正确的弹道轨迹。瞄准角一定,炮弹初速一定,那么几发炮弹的弹道就会比较接近,从而覆盖同一群目标。但是,他们显然无法同时落地爆炸。

而榴弹炮就可以通过改变药号和仰角的组合模式,让前后顺序不同的几发炮弹同时落地,这就是药号多带来的灵活性。

图:俄国全等式模块化装药,正常使用3个模块,就意味着可以有3种药包组合,从而赋予炮弹不同的初速,结合弹道改变实现同时落地。炮弹落地后,被打击目标肯定会疏散和隐蔽,因此只有头半分钟打击效果最好。

榴弹炮最大的优势,以及现在不被火箭炮代替的关键,就是他弹道的灵活性,可以用不同的落角打同一个距离的目标,这样对地形的适应性也好,还能多发同时弹着。而如果搞成固定装药,也就是弹道固定了,那干嘛不用火箭炮?这样复杂度可比自行榴弹炮低得多。

图:炮弹弹道。火箭炮因为炮弹的发动机装药一定,所以速度也一定,只能使用精确制导炮弹改变弹道。

问:美帝的m3骑兵战车不就是步兵战车改的吗,英国那款被用来代替坦克的侦察车和步战也没啥区别。想问一下这种车辆的意义在于什么,为啥现在的侦察车辆都不追求两栖能力了?

侦察车辆追求两栖能力,这本身就是苏联搞的啊……欧洲国家和美国的侦察车辆一直都没这个说法,像二战时期德国的SDKFZ222和美国的M8都没有两栖能力还不是一样用,所以并不存在现在的侦察车辆放弃两栖能力的问题。

图:这个造型一看就没有浮渡能力,不然一定会很饱满,中部不可能凹陷进去。

图:苏联BRDM-2装甲侦察车,每个摩步师装备28辆。具备两栖能力的好处是可以自行浮渡过河,在河流众多的欧洲实施战役进攻时很有用,使装甲侦察车可以脱离工兵部队支援,自行隐蔽越障。

图:加农炮、榴弹炮、加榴炮、迫击炮的区分,现代的榴弹炮实际就是加榴炮。

有个战术叫做多发同时弹着,如果是固定装药,那调整射程只能靠调节仰角。如果打同一个目标,射程一定时那仰角肯定是固定的,初速也一样,那飞到目标的时间也是固定的,这样的话怎么能让发射时间不同的几发炮弹同时落地?明显是不可能的。

图:火炮瞄准,首先要在方位角上对准目标,然后调到合适的仰角,从而赋予炮弹正确的弹道轨迹。瞄准角一定,炮弹初速一定,那么几发炮弹的弹道就会比较接近,从而覆盖同一群目标。但是,他们显然无法同时落地爆炸。

而榴弹炮就可以通过改变药号和仰角的组合模式,让前后顺序不同的几发炮弹同时落地,这就是药号多带来的灵活性。

图:俄国全等式模块化装药,正常使用3个模块,就意味着可以有3种药包组合,从而赋予炮弹不同的初速,结合弹道改变实现同时落地。炮弹落地后,被打击目标肯定会疏散和隐蔽,因此只有头半分钟打击效果最好。

榴弹炮最大的优势,以及现在不被火箭炮代替的关键,就是他弹道的灵活性,可以用不同的落角打同一个距离的目标,这样对地形的适应性也好,还能多发同时弹着。而如果搞成固定装药,也就是弹道固定了,那干嘛不用火箭炮?这样复杂度可比自行榴弹炮低得多。

图:炮弹弹道。火箭炮因为炮弹的发动机装药一定,所以速度也一定,只能使用精确制导炮弹改变弹道。

问:美帝的m3骑兵战车不就是步兵战车改的吗,英国那款被用来代替坦克的侦察车和步战也没啥区别。想问一下这种车辆的意义在于什么,为啥现在的侦察车辆都不追求两栖能力了?

侦察车辆追求两栖能力,这本身就是苏联搞的啊……欧洲国家和美国的侦察车辆一直都没这个说法,像二战时期德国的SDKFZ222和美国的M8都没有两栖能力还不是一样用,所以并不存在现在的侦察车辆放弃两栖能力的问题。

图:这个造型一看就没有浮渡能力,不然一定会很饱满,中部不可能凹陷进去。

图:苏联BRDM-2装甲侦察车,每个摩步师装备28辆。具备两栖能力的好处是可以自行浮渡过河,在河流众多的欧洲实施战役进攻时很有用,使装甲侦察车可以脱离工兵部队支援,自行隐蔽越障。

美国的骑兵战车,就是在步兵战车基础上减少人员搭载量,增加侦察用设备放在载员舱里面。侦察兵到了地方可以下车把设备扛下来,像激光照射设备、摩托车等很多东西,都可以灵活的使用。现代步兵战车自带设备都很强了,基本可以满足侦察需求,真正需要的就是为下车徒步侦察人员提供支持的能力。

图:M2步战车和M3骑兵战车座位对比,后者人数少得多,但是反坦克导弹带的更多。

实际上像二战时期,美国人大量使用的M3侦察车,就是相当于高机动性的装甲输送车,只是载人数量比装甲步兵的装甲输送车载人少一点,速度更快续航力也更强。

图:美英未来装甲侦察车样车进行试验。1998年1月开始研制,已经下马,计划替换美国陆军中的M1114“悍马”车、M3A2/A3“布雷德利”骑兵战车,以及英军的“弯刀”、“蝎”式、“武士”等装甲车。主要装备蛇眼周视多光谱光电侦察桅杆。

图:法国美洲豹装甲侦察车,主炮是40炮,携带轻型导弹,各种目标都能打一打。

问:堂主能不能谈谈司马懿,总觉得他能把曹魏拉下马取而代之有点接受不了,他何德何能能得众人归心?

高平陵政变的时候,司马懿是冒充的曹魏忠臣,而长期把持朝政、软禁太后、不归政天子的曹爽才是挟持皇帝图谋不轨的乱臣,所以其他大臣和外面的镇守大将都是支持他的,这样他才能稳定住局面控制住中军。

图:魏明帝崩时,托孤幼帝曹芳于司马懿和曹爽。曹芳继位后,司马懿先是遭到曹爽排挤,迁官为无实权的太傅。正始十年(249年),司马懿趁曹爽陪曹芳离洛阳至高平陵扫墓,起兵政变并控制京都。自此曹魏军权政权落入司马氏手中,史称高平陵事件。

图:曹爽(?-249年2月9日)是大司马曹真长子。曹真本命秦真,被曹操收养,魏明帝曹叡时为大将军,后迁大司马。魏明帝驾崩时拜曹爽为大将军、假节钺,少帝曹芳即位后加侍中、封武安侯。

司马懿自己活着的时候还是装忠臣的,没有怎么跋扈。但是到了他儿子司马师要继续执政,外面的大臣就不满了,高平陵时候还支持他的毋丘俭等人就开始造反,司马师花了很长时间一一平定叛乱,才逐渐把权力集中到司马家手中。

图:毌丘俭(?~255年)曾攻灭割据辽东的公孙渊,摧毁高句骊王国,征服朝鲜半岛,时为镇东大将军。正元二年(255年)不满权臣司马师废黜魏帝曹芳以及杀害好友夏侯玄、李丰,带兵西进讨伐。参加项城乐嘉战役,溃败于司马师等人联军,逃亡途中被杀。

到了司马昭时代,曹髦带着一点人去进攻司马昭的府邸,中军甚至包括司马昭的亲军都不敢抵抗纷纷避让,最后只能是司马昭的家奴成济冲上去斩杀了皇帝,这就知道当时的人心如何了。