采访 / 王茜 隋真

编辑 / KY主创们

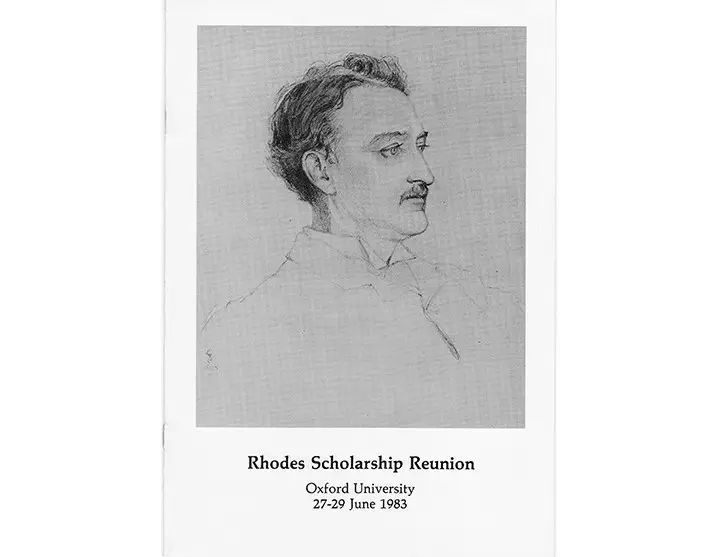

在刚刚过去的周末,2016年度最新的四位“罗德奖学金”中国获得者出炉。徐铌是其中的一位,这名来自北京大学临床医学专业的学生,是

罗德奖学金进入中国以来、中国首位精神病领域奖学金获得

者

。罗德奖学金是全球历史最悠久、最富盛誉的奖学金,也被称为史上最难申请的奖学金,每年录取率仅有0.7%,被称为

“本科生的诺贝尔奖”

。在过去的一个世纪里,罗德奖学金已经培养了8000多名罗德学者。成为罗德学者,不仅意味着可以获得顶尖的教育资源,更意味着“一个终身制的会员身份”。

早晨新闻公布之后,今天我们访谈了徐铌,他第一时间和我们分享了自己

为什么选择走上精神病研究的道路、他在国外实习与学习的见闻,以及他对中国精神科的医疗和精神健康现状的看法。

▲ 徐铌在牛津大学分子医学中心基因组编辑实验室 ▲

为何选择医学和精神科

Q: 作为中国首位获得罗德奖学金的医学生,能否介绍下是什么促使你选择了医学和精神病学专业?

A:我从很小的时候就想学医。而选择精神科不是一天做出来的决定,总的来说,动机一方面来自于我的个人经历,通过对病人的治疗,能够使我获得极大的满足感;另一方面,中国的精神科学还存在很大的挑战,同时也并存着机遇。

Q: 能具体谈谈相关的个人经历吗?

A:我对精神科的第一个印象来自姥姥。我出生在贵州山村,从小跟着姥姥、姥爷长大。姥姥是我生命中很重要的人,但她曾有过自杀经历,当时是被只有八九岁的妈妈给救了,在很长一段时间,她的这段经历都是以“更年期”作为理由解释的。

等我去医学院之后,发现“更年期”是无法解释这件事情的,后来才知道其实姥姥患了抑郁症。当然,后来姥姥接受了正规治疗,这也是为什么在我的印象里,姥姥一直是一个非常热情、健谈的人。从这个故事大家也能看出来,得了抑郁症之后,只要接受正规治疗,是可以有希望康复的。

这是我选择精神科的动机之一。我一直在想,

这件事情为什么不能被谈论呢?我希望鼓励大家能够谈论这件事(精神疾病),不要让它成为一个秘密,一个披上黑暗色彩的话题。当人们开始谈论它时,就是向好的一个开端。

Q:除了这段经历外,还有别的什么促成了你选择精神科吗?

A:我是一个慢性病患者,在某种程度上,这个病也促使我选择了精神科。在大二的时候,我被检查出了溃疡性结肠炎,除了要每天用到大量药物外,最关键的是,

这是一个自身免疫性疾病,也是一个身心疾病,

只要前一天压力大、熬夜、过度劳累,后一天我一定会便血。但那时候我想出国念书,为了保持一个很好的成绩就不得不熬夜。医学院学习很紧张,功课压力很大。既然医生说不能熬夜,我就早睡,晚上十二点前睡,三点多起。

当自己成为一个慢性病患者之后,

对于其他承受疾病痛苦的人更容易产生共情,更能够理解一些慢性病患者承受的痛苦。

溃疡性结肠炎服药需要3-4年,而且临床缓解后还有复发的风险,朋友总开玩笑说“你吃的药比吃的饭都多”,而且有时候用药体验并不佳,这让我在后面实践的过程中,能够理解患者朋友因为各种原因而停药,因为我也会有相同的感受(虽然这是很不好的,服药一定要足量、足够疗程),也让我去努力让治疗更完善。

而这些都和精神科病人的体验有着诸多相似之处。

机缘巧合下,我又遇到了我的导师,开始了疼痛研究,加上后来的实习经历,我发现自己喜欢神经生物研究;同时,我也想要从更深入的角度了解人。因此精神科对我来说是一个很好的选择——它把我过去所有的碎片都整合到了一起。

▲

在耶鲁大学的Cushing中心,看大脑手术病患的照片

▲

Q: 你刚提到,治愈病人获得的满足感也是你选择精神科的原因之一。

A:是的,在这里我想分享一个故事。这是

一个顽固型抑郁症病人通过药物治疗,病情得到很大缓解的故事

,非常触动我。

今年夏天,也是我本科第四年的暑假,我去耶鲁大学精神病学系实习了三四周。有一次,我发现氯胺酮被证明可以作为顽固型抑郁治疗药物的临床试验,就是在我所在的实验室进行的,我感到很惊喜,因为之前只是在新闻上看到,我就跟我的主治医生和系主任申请,说我想去观摩这个实验,他们就批准了我,而碰巧第一天就赶上了测试。

参加测试的是一个中年病人,他是一个企业CEO,家庭条件非常优越,但因为抑郁症的缘故,他整个人非常颓废,胡子拉碴。在和他交流病史的过程中,我了解到,他在几年前发生过严重的车祸,脊椎受到损伤,出现慢性疼痛。后来他又发生了一次小的车祸,从那以后,疼痛慢慢减少,抑郁症状却慢慢增强,最严重的时候他起不来床,牙也不想刷,胡子也不想刮,也不能工作。后来他尝试过很多治疗,比如药物治疗、物理治疗、催眠,一些自然疗法,什么都试过,都没有效果,后来就来参加了临床试验。

他的临床试验还需要辅助其他药物,但我当时很怀疑,这么顽固的抑郁症,有效吗?当治疗进入到第二、三周的时候,有一天,诊室里播放爵士乐帮助病人舒缓情绪。突然,这个病人告诉我,他可以感受到音乐里的快感。这真的是一个极好的信号,他很生动的跟我描述每分每秒身体里的变化,而他自己也感受到自己处于一个上升的曲线上。

最后一周我离开的时候,碰到了他和他的妻子。他跟我第一次见时已经发生了很大变化,衣服整洁了很多,人的精神状态很好,像换了一个人。他虽然仍在疗程之中,但是每周治疗一次,他和他的妻子决定利用空闲的时间去加利福尼亚度假。

当然,他并不只是接受了一两次治疗,但对于一个顽固性抑郁患者来说,他表现出如此积极的反应,让我觉得很震惊。通过他,我也感受到了生物医学在病人身上所能起到的积极的力量,当时我就想,我要做一个很好的精神科医生,我要研制更好的疗法来帮助病人,我期望能够在病人的康复过程中起到如此积极的作用。

Q:你曾以共同第一作者身份在神经生物学国际顶级期刊Journal of Neuroscience上发表研究论文,揭示了神经病理性疼痛的机制,研发出新型镇痛药物。能否具体介绍下?

A:是的,疼痛研究是我上大学以来最引以为傲的事情,这是我基于个人兴趣独立开展的科研活动,也是我第一次开始独立思考、展现创造力和领导力的一件事。我在大学遇到了我的导师宋学军教授,他是做疼痛研究的老师。我们最初做实验的时候,“一穷二白”,什么都没有,没有实验室,没有人。老师每年只招一个博士生和研究生,对于做大型实验来说,人是远远不够的。

但本科生就是很灵活的,我就去劝说其他的本科生加入我们。在这个过程中,我的领导力得到了凸显,比如在同级同学中,如何让大家有融入感,让他们愿意去做一些很辛苦的工作,比如测量动物的行为。我们当时遇到了无限多的困难,也遇到了很大的挫折,但好在我们是一个团队,把这个事儿做成了。

在北大医学院,我们第一年接受的是通识教育,第二、三年是基础医学教育,第四年去医院见习。第三年结束,我选择了休学。因为一方面,如果大四我进医院见习之后,肯定没有空闲时间继续做疼痛研究,那么这个研究就会草草收尾,但我想在养病的同时,把它做完;另一方面,我也想去国外顶尖的实验室看一看,探寻一下自己以后到底要不要选择在未来继续做科研。因此我在休学的这一年里,参加了一个牛津大学的基因组编辑和RNA生物学研究的研究项目,为时三个月。

Q:你又是如何与罗德奖学金产生联系的呢?

最早知道罗德奖学金是在我大三的时候,也就是在罗德奖学金来中国做宣讲之前的几个月,一个外籍教授向我提起过,他觉得我很适合申请。而那时候,我一个朋友打算做一个精神疾病相关的公益项目,因为之前我自己做过一些精神科普,所以他来寻求我的帮助。这个项目的发起人就是罗德学者Josh,他在牛津大学读实验心理学。这个项目是一个网站,叫做“总会变好”(It Gets Brighter),网站上收集了很多精神疾病康复者的故事,让他们来分享“事情如何变好”,通过专业人士做一些疾病的科普,包括用药过程中的指引。这个项目给我带来了很多思考和反思。事实证明,这些对精神健康和医疗体系的思考也是罗德学者们所感兴趣的。

病耻感、精神科人才短缺、抗拒药物治疗:

中国目前面临的几个问题

Q:在我国还是存在“谈精神病色变”的情况,你觉得背后的原因是什么呢?

A:

这其实是病耻感(stigma)的表现。它是很多因素造成的。其中文化是第一个影响因素。

从小到大,精神疾病就是个我们很戏谑的口头语,从小我们就说,“你个神经病”“我送你去精神病院”,给小孩的印象就是,精神病院是很可怕的、关一些疯子的地方。包括媒体也有很大影响,大多数人对精神病院的印象可能还停留在《飞越疯人院》,而生活中很多娱乐节目都会有精神病院的刻板印象。

病耻感的第二个因素是我们的医学教育。

研究发现,很多医生对于精神病的病耻感更严重,对病人的歧视更大。而且不光是其他科室医生,连精神科医师对病人也会有歧视。

后来我意识到,这可能是医院见习制度的问题。比如医学院到了第四年会有精神科的见习,见习和实习是不同的,见习只是走马观花地去看一下。去精神科见习的时候是在住院病房,见到的很多都是重症的、无家可归的病人,如果你让一个本身对精神科不怎么感兴趣的学生来这看一圈,这本身就会让学生对精神病留下糟糕的印象。

可是实习就不一样。

实习可以让你亲自参与病人从入院到诊疗到出院的整个过程,你可以看到治疗带来的积极变化、以及精神病人康复的可能性,让你更积极地去看待精神病和精神病患。

去耶鲁的精神病学系实习的时候,我感受到了这种不同。耶鲁的系主任告诉我,他们很多学生也是在经过实习之后才发现自己对精神科的热爱,所以实习对培养未来优秀的精神科医师有多么重要。后来我们在世界医学生大会里发表提案,呼吁全世界所有医学院要有精神科的实习,让精神科享受和儿妇内外科一样的实习待遇。

除了实习制度外,

早期对医学生的挖掘和培养也很重要。

比如耶鲁的系主任自己也会利用各种资源,去培养致力于精神病的学生。让我印象深刻的是,一走进他的办公室,就会看到他背后是所有医学生的照片,上面列着各个学生的名字,一旦有哪个学生表现出一点对精神或者心理感兴趣,他都会去主动接触这个学生,给予支持和鼓励,并且提供各种资源和机会让这个学生接触和了解精神科。

Q:面对这样(

谈精神病色变

)的情况,我们应该如何应对呢?

A:应对不是一朝一夕能完成的事。

以和我们一样在亚太地区的新西兰、澳大利亚为例,他们在应对病耻感这方面做的很好,但是他们和病耻感斗争的社会运动从上世纪六七十年代就开始了,到现在已做了近几十年。

这种观念上的转变是非常缓慢的,但是我们中国依然有希望可以超过他们。中国的社交媒体发展很快。比如你们KnowYourself等社交平台,就在做精神疾病的科普、为消除病耻感做努力。我觉得我们可以很好地利用社交媒体,从多层次多角度去改变人们对精神病和精神病患的印象。

Q:就像之前你提到,很多医学生不愿意成为精神科医生,目前我国的精神病医生也比较短缺,你怎么看?

A:是的,实际上我国精神科医生的短缺主要体现在,

一是精神科医生数量较少。

而且不是所有精神科医生都是高质量的医生。根据《经济学人》

(2016)

的数据,在我国登记的两万名精神科医生中,14%没有任何精神科训练,29%仅仅是三年的专科学历

(post secondary diploma)。二是精神科医生资源

地域分配不均等

,高质量的精神科医生一般集中在大城市,在偏远地区就更少了。第三是,

科室资源分配不平等

。一个精神科医生,要承担所有精神科相关的服务,要诊断、开药,要告诉他们去检测,有时候还要负责安抚病人和家属的情绪,工作量太大了。

Q:不过我们了解到,国家也在努力增加精神科医生的数量。按照我国精神卫生工作规划,希望到了2020年我们的精神科医生数量能翻倍,达到4万。

A:是的,我觉得如果要增加精神科医生的数量、特别是高质量医生的数量,最重要的还是训练。从长期来看,要尽可能吸引更多优秀的医学生去选精神科,让更多人了解精神健康和精神科的魅力,同时给予医学生在精神科实习的机会,毕竟关于精神科的工作,还是百闻不如一见。

而如果我们想在短期内增加精神科医生,可以去利用已经存在的资源。

比如我国有很多三年的专科生,他们有三年的基础,可以给他们足够的精神科专业训练、配备督导,相信经过培训后,他们是可以胜任工作的。

另外,

我觉得可以不用只局限在增加精神科医生上,我们应该建立一个提供精神健康服务的团队。

比如在美国,在提供精神健康服务的时候,精神科医生不是全部。

一个精神科医生会和心理治疗师、社工、护士、药剂师等各种各样的专家合作,这种团体合作治疗被称为全人治疗(integrated care)。

全人治疗也可以让精神科医生不必负担过重,比如,对病人和家属的引导和支持就可以由社工完成。

事实上,我国也在逐渐兴起这个模式,把精神健康服务逐步从精神卫生中心转移到社区中,培养各式各样的精神健康人才。这点我国的686计划就做得很好(注:“686”计划指2004年启动的“中央补助地方卫生经费重度精神疾病管理治疗项目”,国家财政投入686万元作为启动资金,故称之为“686”项目。——编者注)。它不仅关注训练精神科医生,还会注重训练在社区服务的人,比如警察,让警察懂得识别有精神疾病的病患;同时还提倡训练家属。

Q:很多人说感觉精神健康服务太贵,他们根本支付不起。你怎么看?

A:实际上有意思的是,一方面贫穷的人们可能负担不起精神病的治疗;另一方面,哪怕一些人很有钱,他都不愿意去买药。比如我有一个朋友,他很有经济实力,但他就觉得药很贵。后来我才意识到这其实是他的理念问题,他没有意识到治疗的重要性。当我问他为什么不吃药时,他说觉得吃药、治疗不重要,而构建他的人生大厦、赚钱投资才是最重要的。于是我告诉他,

获得精神健康是你人生大厦的地基,不然你大厦再高,有天可能还是会倒的。

就这样经过劝说,他才去开药。

Q:通过平时后台的粉丝留言,我们也发现很多人即使知道治疗很重要,但还是很抗拒用药,或者吃了一段后就会希望自己停药。

A:因为药物治疗这件事确实有好有坏。

首先我要澄清药物治疗好的一面,

药物治疗是可以起效的,其实大多数的精神疾病通过药物治疗和心理干预是可以康复的。所以希望大家不要对药物治疗的有效性持有偏见,

药物治疗确实可以帮助很多精神病患活得更好,能让他们的症状消失。

但是为什么有些人会抗拒服药,

第一是因为用药体验不好。

因为有些精神科药物有些副作用,比如口干啊、头晕啊、可能有些刚吃的时候会犯一些恶心啊……可能有各种各样的不舒服。第二点是,

药物未必对每个人都有效,

或者说,有时我们需要很多试验,才能摸索出最适合的药物治疗方案。但这会对人的耐心造成考验,特别本身精神科的药物起效就比较慢,一般要2-4周才起效,以至于很多患者在最开始发现好像没效果,就自己停药了,这是很可惜的。

国外值得我们借鉴的理念

Q:刚才我们谈了很多国内精神病治疗领域的现状和挑战。那根据你在牛津、耶鲁的经历,国外有没有什么精神病治疗的方法或者理念,会值得我们借鉴?

A:有。让我印象很深的是两点。第一个是,

当他们试图治疗一个精神病患者的时候,他们不会只是提供药物治疗,他们更提倡的是整合治疗(holistic care)——从全方位、各个层面来提供治疗。

比如当时我在耶鲁的早期干预诊所(Specialized Treatment for Early Psychosis, STEP)实习,发现如果有个病人来求助,可能最后诊所给他开出的解决方案是“工作”,帮助他重新获得和他人的联结;而另一个病人则可能是家庭环境的问题,我们可能会去他的家里开家庭会议,让家人更好地对他提供支持。

除了治疗过程外,我们还有整合性的康复活动。比如在我实习的地方,他们给住院病人提供的康复日程,就包括了学习瑜伽、学习吐纳、学习和动物怎么相处、怎么融入社区等等,他们也会学习园艺,还会参与烹饪小组。

可能有人会好奇园艺会学习什么。实际上园艺是让病人移植盆栽,但是不是简单的移植,而是在过程中会采用拟人化的方式,比如称呼树叫“宝宝”,移植就是“帮宝宝找个新家”。通过指导园艺活动,来潜移默化和人相处的理念。

而烹饪小组也很有意思。我们当时学着用牛油果做一道健康的沙拉。因为很多患者来自经济条件不好的背景,他们没有健康生活的理念。那我们就可以通过做菜指导他们,什么是健康的食物、怎么样可以健康地生活。总之,不论是园艺还是烹饪,这些

整合性的康复活动都在春风化雨地渗透一些有利于精神健康的观点和生活概念。

让我印象很深的是,有次烹饪活动,有个病人的精神分裂阴性症状比较厉害,动作很迟滞,走路很木然。而在活动开始后,我发现治疗师竟然给了他一把刀用来切菜。(不是怕他伤害别人,因为实际上,

精神病患自伤的数量是伤人的14倍

,远远低于酗酒者带来的伤害,但是我怕他会动作太慢不小心伤到自己。)

▲ 在耶鲁大学CMHC (Connecticut Mental Health Center) 康复中心实习时,

五层用来做烹饪康复的厨房

▲

Q:听起来这位治疗师非常大胆,这应该是事先做过评估的吧?

A:是的,这些病人是经过评估的,当然不是所有的病人都可以被允许拿刀做饭。但在过程中还是能感受到,他们将病人更加当做一个全面、整体的人来看待,而不是只是将他们禁锢住,防止他们做不恰当的事。这是我们值得学习的地方。

Q:之前提到,整合治疗是你比较欣赏的第一个方法/理念,那除此之外,有没有更多的可以给我们介绍呢?

A:有。第二就是

他们非常强调预防

。一个例子是当我在牛津的时候,我发现英国正在做一个很大的研究,他们招募几千名中小学生,让他们练习正念(mindfulness),培养孩子的精神抗逆力(mental resilience)。

因为75%的精神病会在青少年时期高发,所以如果能在青春期之前就让孩子们提升抗逆力,一方面是让他们减少以后患有精神病,另一方面可以让他们提升整体健康(total health)。

第二个例子是,在之前提到的早期干预诊所,他们会

努力提升人们的意识

,比如做各种宣传来普及早期精神病(early psychosis)的概念,告诉人们如果你或者你的朋友出现了幻觉、妄想等异常症状,可以拨打诊所电话;他们也会给警察准备手撕单,一旦警察遇到类似的人,就可以将单子撕下来给他们。

早期干预诊所的科研项目是受到州政府资助的,来求助的人可以免费受到诊所的干预和帮助。他们谈到设立诊所的原因时告诉我,因为十几年前也会发生精神病人伤人的恶性事件,而这些事件又会被媒体恶意放大,所以他们想,我们不要让人们的精神病恶化到非常厉害后,才进行救助。诊所的手册中也写道,100个人里有3个人会出现思觉失调,而

其中85%的人会在35岁之前发病,如果能在那之前对他们进行预防,会对减少精神病患的数量有很大的帮助(

Mindmap, 2015

)。

除了整合治疗和注重预防外,最后一个让我印象深刻的地方是,我感觉我们对康复的理解,和国外对康复的理解并不一样。在他们看来,

康复指的是患者重新获得了他们自己眼中——而不是医生眼中——有益的人生,他们可以带着精神疾病好好地生活(living with with mental illness),是寻求人生导向的设置,而不仅仅只是症状的消失。

当然我们现在还在发展中,有很多限制,所以我们也不用太着急,先做到让症状消失,慢慢来。

Q:听起来你对国内的情况还是很乐观的。

A:是的。实际上,准备罗德的面试时,我看了很多资料,对中国的感情、对中国精神病方面的现状的看法也发生了变化。刚开始的时候我也觉得存在很多问题,但慢慢发现,国家在变好,我们自己有很多很好的政策和资源,比如686就是个很接地气的项目。

而且我们不该用太高的预期和别人攀比,这样不现实,毕竟我们的文化、经济水平和体系有很大的不一样。其实之前我提到的很多挑战也都是机遇,我们有那么大的人口差距、地缘差距,有那么多方向可以发展,所以在罗德奖学金最终面试时,有评委问我会不会回来,我毫不犹豫地说要回来。在我受过训、有能力帮到忙的时候,我就会回来。

Q:那你对回国后在精神病领域的工作有什么打算吗?

A:我的目标是成为一个医师科学家(physician scientist),这是一个偏研究型的职业。所以等我回来后,我可能相对少地、去一个一个地治疗病人,而是利用我的研究或者社会影响去做一些事。

我想做的第一件事是研究更好的医疗措施,希望能和各个领域的科学家合作,去研究更有利于患者的治疗方法。第二件事是想去培训新一代的、好的精神科医生,将其他国家和地区优秀、先进的东西整合进来;第三件事是想更多地做一些政策方面的工作,这不是一个一时半会就能完成的工作,但是我希望我能帮助加快这个进程。

Q:最后,成为罗德学者,对你将来的学业和计划有什么影响呢?

A:获得罗德学者后,我就获得了去牛津攻读精神病学博士的机会。我希望在那里能针对心境障碍(mood disorder),特别是双相情感障碍(bipolar mood)进行研究。之前我提到,为什么有时候一个药对一个人有效、却对另一个人无效呢?因为心境障碍其实是很复杂的疾病,我们对它的分类更多是基于它的症状,但是这种分类方式可能并不是最好的。而我希望能收集病人多方位的数据,环境,情绪,生活方式等等,利用对数据的收集以及分析,进行更好的临床分类。同时我们会做许多关于细胞分子层面、认知脑神经等机制的研究,然后根据这些机制去研发最有效的治疗方法。

除此之外,罗德学者也给我提供了更开阔的视野。罗德学者们来自不同的国家、不同种族,带着每个人不同的价值取向,在经过短短三四年的训练后,我们虽然四散各地,但大家在各个角落依然怀抱着罗德学者“为世界奋斗(Fight the world's fight)”的信念,把能量分享出去,去服务他人,帮助这个世界变得更好。我觉得这个信念很燃,很英雄主义,特别好。

就像我很喜欢的一个神经生理学家张香桐老师曾经说过一段话:“

叶子随风飘动,人生也是一样。即使有最慎重的计划和最强烈的意志,它们对事件进展的影响,都比不上偶然与机缘巧合

(As a leaf goes with the wind, so does a life. The most careful planningand the strongest volition do not shape the course of events as much as chanceand serendipity)。”(Squire, 2001)未来是不确定的,我们只能确定自己想成为一个什么样的人,有什么使命。我想我的使命就是帮助人们更好地提升精神健康。

▲

2016年度四位中国“罗德学者”

▲

左起:

清华大学外国语言文学系

陈昱璇

牛津大学政治哲学硕士黄钦

北京大学临床医学专业徐铌

复旦大学生命科学学院江熹霖

References:

Mindmap (2015). Psychosis: Symptoms, warning signs and step to effective treatment. Specialized Treatment Early in Psychosis (STEP) Clinic.

Squire, L. R. (Ed.). (2001). The history of neuroscience in autobiography(Vol. 3). Oxford, OX: Oxford University Press.

The Economist (2016). Mental health and

Integration: Provision for supporting people with mental illness:

a comparison of 15 Asia-Pacific countries. The Economist IntelligenceUnit. Economist.com.