克复金陵图,《平定粤匪图》之一,清宫廷画师绘,现藏台北故宫博物院,因太平军将士多起自两粤,故清廷亦称其为“粤匪”“粤贼”,图中所绘为湘军攻破金陵情形

《国家人文历史》独家稿件,未经授权,严禁转载,欢迎广大读者转发至朋友圈。

1862年10月,忠王李秀成率领号称60万之众的太平军精锐回师雨花台,“倾苏杭所得之西洋火器,会并于此一枝”,以图解除湘军对天京

(今南京)

的包围。而湘军此时能勉强荷戈作战的最多不过1万人左右。可是在历时46天的战役中,太平军竟然未能打破敌军对天京的围困,其战力之低下,令人瞠目结舌,究其原因,更是令人深思……

毋庸讳言,湘军向来以善守著称,用主帅曾国藩的话说,就是“结硬寨,打呆仗”。曾国荃在雨花台的防御工事更是“处处皆系两层,前层拒城贼,后层防援贼”,令太平军无计可施。连李秀成自己也承认,湘军防守得力,所谓“节节严营,壕深垒坚,木桥叠叠层层,亦是甲兵之利,营规分明”。更不用说湘军素来号称“湖南团练本为天下之最,湘乡团练又为湖南之最”了。

如果说,雨花台战役的失利尚能寻到一些托词的话,稍早时候,在小小的包村

(属浙江诸暨)

,面对地方团练的顽抗,太平军亦显得无计可施已经实实在在地暴露了这一时期的太平军的真实实力。

包村,地处浙江省绍兴府诸暨县城东北70里,“枫溪带其前,白塔湖环于后,林深箐密”,“包姓聚族居之”,原本只是一个声名不著、平静祥和的普通江南村落。1861年九月,正当太平军连破浙江省城、绍兴府城、诸暨县城之时,受到当时江南民间“长毛

(清方对太平军的蔑称)

妖魔化”意识影响

(至今诸暨一带还流传有“一副长毛相,迟早要杀头”的民谣)

,普通农家子包立身却在包村树旗起事,号称“东安义军”,杀太平军乡官,拒编门牌,公然对抗太平天国。包村坐落在东北-西南走向一面的大缓坡上,东、北方向山势绵延险峻,往南则为漫长缓坡,这使得当地民众同仇敌忾、层层修筑围墙抵抗太平军成为可能——虽然他们自己也很清楚,这是绝望的战斗:“夫江、浙诸省,相继沦没,敌竟纵横数千里,而以弹丸村落支撑期间,进乏应援,退无去路,虽牧竖田夫,亦料其万难久矣。”

当年十一月三日,太平天国墩天燕

(官名)

柳某派兵3000余进攻包村。是日,大雾四塞,包兵设伏,大败太平军。包立身初战告捷,发布檄文,“远近归之者复日以千计”。这样就揭开了延宕达半年之久的包村之战的序幕。一个月以后,太平天国绍兴守将来王陆顺德派兵千余再攻包村。包兵坚壁不出,以逸待劳。太平军溃败,被俘30余,伤亡百余人。第二年

(1862年)

刚过完春节

(正月十六)

,4000太平军进攻包村,再次失利,亡400余;十天后,两万太平军复来,竟中埋伏再败,亡2000余。太平军连番不胜,致函招抚,包立身却“斩使焚书以激贼”。

战至四月,太平军已是五攻包村失利,伤亡总计不下几千人。包立身以“一乡曲佃民守孤村抗狂寇,羁绊贼踪,使不得逞,实有裨于吴越之大局”,令太平军颜面无存。五月,以侍王李世贤

(李秀成堂弟)

为首的五个王,“东调宁波,西调杭州,南调金华,集大队与抗”,集中10余万太平军主力部队第六次围困包村,“贼之悍党俱萃于包村”;立誓“不破包村不还”。据说,当时太平军中甚至流传有“宁失天京必下包村”这样的说法。当时,包村由春入夏,三月无雨,溪港断流,饮水成了很大的问题;入夏之后,紧接着一场瘟疫袭来,村路死亡枕藉。即使在这种情况下,战事依旧十分激烈,直到七月初一日,太平军一面以火炮明攻包村,一面另辟蹊径,“阴穿隧道而以金鼓声乱之”,穴地而出,终于攻占包村。包立身与其妹美英战死,包村老少靡有孑遗,根据当时清廷浙江巡抚奏报,全村“阵亡殉难官绅男女统计一万四千七十七名”。而民国时期的“包村忠义祠碑”更称“士卒妇孺随殉者十九万人”。

这无疑是一场浩劫。太平军破包村后,既不驻军,又不委官,弃之不顾。包村失陷一年多后,幸存者才进入村子清理战场,于村中心建“忠义祠”,立石屋五间叠放尸骨,题曰“十万人墓”

(20世纪“大跃进”期间被毁,改建为公房)

,包村“社会失控”达一年以上。然而,在素来被称为民风文弱的江浙地区,又只是面对区区数千毫无训练、临时组织起来的地方团练,太平军竟然需要从整个浙江及邻近的苏南地区调动十数万大军,先后发动六次进攻,数万将士殒命一隅,耗时几达半年才能勉强获胜,这一事实已经足以令人震惊,不啻太平军战力严重下降的预警。事实也是如此,包村之役过去不过一年多后,不但浙江天省

(浙江)

、苏福省

(苏南)

太平军兵败如山倒,其都城天京最终也被湘军攻破,宣告了太平天国的陨落。

这与早期太平军的高奏凯歌形成了鲜明对照。太平天国起义早期,其兵员主要来自广东、广西及湖南的农夫。总的来说,这些地方民风彪悍尚武,故而太平军士兵的战斗力颇为强劲,从广西一路以破竹之势打到了南京。按照清方的说法,“况真贼皆粤人,今到湖湘,都成亡命。自粤西至武昌,离乡既远,退有重兵,无可逃散,其势不得不直前”。在攻打武昌时,太平军“入城仅数百人”,却能“驱数万之官民兵役,如同群虎驱羊,引颈待戮”。如武昌

(湖北)

、安庆

(安徽)

、江宁

(江苏)

这样的省会大邑几乎都是太平军随到随陷,而其他的府县根本就没有守,也就无所谓陷了。而之后2万太平军以孤军北伐,竟能从南京打到天津附近,着实令清兵丧胆。

绘画,太平天国战争时期士兵装束,1王,2长矛兵,3火枪手

然而,

随着战事的延宕以及天京事变

(1856年)

的剧烈内讧造成的损失,太平军中的“两广老兄弟”日渐减少,以致最后形成了“凡是广东出来的都封王”的局面。故而,后期太平军逐渐转向通过就地征兵补充兵员,特别是忠王李秀成所部,在东征建立苏褔省

(1860年)

之后,短短时间竟扩充至号称百万之众,其中自然包括大量苏南一带的城乡平民。据当时镇守常州的李秀成属下护王陈坤书部残存名册统计,其超过3/4的官兵系1860年至1863年间入伍,其中打杂之人为数甚众,包括开店、官伺、看馆、看马、买菜、种菜、打柴、挑水、煮食、成衣等。从兵员构成上看,这时的太平军可以说与金田起义时的队伍是两支截然不同的军队了。

问题在于,太平军新开辟的苏南、浙江地盘,虽为明清两朝的人文渊薮,财富奥区,偏偏不是尚武之地。先秦时期的吴、越还是天下精兵,东吴的丹阳锐卒亦堪称江东精锐,西晋平吴后仍心有余悸地声称此地百姓“难安易动”,更以重兵士戍守江东。但到了隋唐以后,三吴两浙民风渐变,文教日兴,到了明清时代更是登峰造极。史载,“江苏人尚文学,习武者少,然武科不能废,当岁试之年,辄搜罗充数,往往不及额而止。”连考取功名的武状元都如此缺乏吸引力,江南民间鄙武的风气自然就可想而知了,按照时人的看法,“夫东南之民,赋性柔脆,兵之懦者十居七八,强者又流为骄横……”

浙江省归安县的双林镇

(今属湖州市)

就是如此一个典型。这是一个市肆茂盛的“巨镇”,凭借优越的地理位置富甲一方,自然从来不差钱。为了防备太平军的进攻,双林花巨资招募团练,打造武器,指望如此就能使太平军知难而退。这其实是外示勇内实怯。当时临近的乌镇已投降太平军,威胁到双林的安全,官府出谕,将于某月某日攻打乌镇,实际上只是虚声惊吓而已,根本就不敢出兵。最后双林团练闻听太平军将至,纷纷四散溃败,一发不可收拾。其不堪一击如此,以至被讥为“豆腐双林”。而这几乎是当时江南各地的普遍现象,反而是包村那样的顽强抵抗显得颇有些凤毛麟角了。

另一个容易被忽视的情况是,江浙农民的体质本就差强人意——当地农作物的高产是以对劳动者身体上的严重损害为代价的。20世纪50年代的征兵资料表明,江浙地区钩虫病、血吸虫病的感染率相当惊人,如当时昆山县的适龄青年血吸虫病感染率高达80%,同属苏州地区的吴江县的钩虫病感染率则超过91%。在更早一个世纪的太平天国时期,这一情况自然只会更加严重。此外,由于在太平天国战争之前,江南的人口密度已经达到了传统农业、手工业社会所能达到的极限——1851年面积不过8000平方公里的苏州府人口高达640万,而160多年后的今天,整个苏州大市

(包括常熟、昆山、太仓、张家港四个县级市)

的户籍人口也只勉强恢复到这个数字——居民的食物摄入只能以满足热量需求为重,蛋白质摄入量明显低于营养标准,譬如肉类的营养标准是每日摄入25克,而明清时期的江南成年男子却仅达7克。这样的饮食结构无疑对江南百姓的身高、体重等体质状况产生了很大影响。毫无疑问,太平军在这里招募的士兵体质逊色于两广地区的“老兄弟”、比湘军兵源所在的湖南、湖北地区也差很多。换言之,富庶的江南为太平军提供了充足的饷源,却不曾为其提供足够多的合格兵士。

假使说,体质上的先天差距可以用严格的训练与纪律弥补的话,太平军恰恰欠缺了这一点。以李秀成为首的军事将领片面地看待军队规模,几乎视之为克敌制胜的决定性因素。出于扩充私人势力的动机,李秀成在吸收民众入伍时,几乎是来者不拒,连体弱者也不放过。“所有被掳的人问齐落清,一阵出来到后去,教得敬天父,系落过名字,就算是他的人。……问清注入册子,便算是入营。”这些人良莠不齐,从未受过严格的训练,“未尝习技射,未尝分队伍,未尝知战斗,不甚耐战”。甚至有不少人参加太平军只是为了混口饭吃,一旦生活条件不如意时,便或逃或降,更谈不上什么战斗意志。一位曾参加过太平军攻打杭州战役的士兵在饭馆公然宣泄,“长毛做不得,不如行乞。我从头子在杭打仗一月矣,不曾吃得一顿饱饭,至今日方得果腹,且又死生不测”。

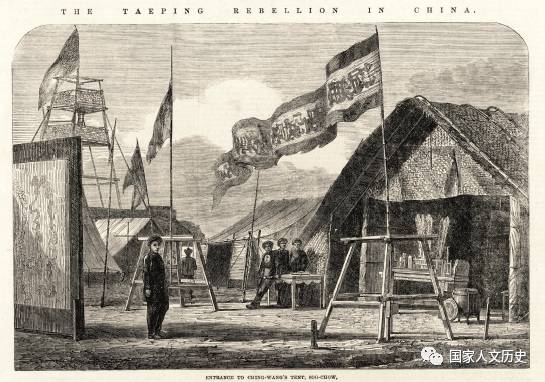

铜版画,1864年,描绘了太平天国忠王李秀成在苏州扎营的营帐,出自《伦敦新闻画报》

更有甚者,忠王李秀成在占领江南各地时,收编了大量清军溃勇,仅在苏州一城他的部队就增添溃卒五六万人,以至“苏浙长毛中半是本地官兵及本地土匪投诚者”,这些人更是将清军

(绿营)

旧有的恶习一并带入了太平军,赌博之风尚在其次,就连太平天国起义一开始就严格禁止的吸食鸦片之风也由于清兵降众大量进入太平军而死灰复燃,虽然名义上仍旧严禁鸦片,“见即斩首”,结果军中干脆“无不互相瞒隐”,使得严刑峻法成为虚文。

实际上,早期太平军的军纪极好,“不淫杀,不剽劫,乡村进贡人迎接”。这点是他们的敌人都不否认的。曾国藩就说过:“粤匪

(指太平军)

初兴,粗有条理,颇能禁止奸淫,以安裹胁之众;听民耕种,以安占据之县。”当时上海租界《北华捷报》上也发表社论说:“若将此种种恶现象尽以归罪于太平军之残酷好杀,实为至不公道的。……我们一看见未埋葬的尸骸堆积即为不仁的屠杀而抗议。然而千万不要尽行归罪于太平军,其中大多数是要清军负责的。”

问题在于,为数不多的“老兄弟”在短时间内没有也不可能将大量新兵训练得井井有条。这些收编来的清军和土匪“劫财女外,无他技”,导致太平军起义之初严格禁止残害百姓的情况也出现了。时人记载,绍兴某太平军捉到他以后的第一件事是“搜佩带银物”。搜完之后,便抛下他不管,向别的行人“举刀索金银”去了。

当时的清方记载也发现,残害百姓者,“大抵以湘、鄂、皖、赣等籍人,先充官军,或流氓地痞,裹附于贼。或战败而降贼军……其真正粤贼,则反觉慈祥恺悌,转不若是其残忍也”。因为这些游兵降卒的腐蚀作用,江浙一带不少太平军几乎成了以前该地区清军绿营的翻版。当时有首民谣说:“太平天国万万年,军师旅帅好买田。卒长司马腰多钱,百姓可怜真可怜。”此谣颇能代表江南一般百姓对太平军的评价。

这支为数达到百万的军队已经成了“无纪律”“失民心”“兵心散”“不任战”“习于骄佚”、“自重其死”“号令不一,心志不齐”的“乌合之众”。雨花台大战时,清军就发现“忠逆

(李秀成部太平军)

一股并不凶悍”,“尤不耐苦战”。战场上甚至出现了在太平军头目下令攻击时,士卒竟“不敢进,只在长壕外扬旗呐喊”的奇景。一年之后,当苏州城陷入危机时,守城的太平军早已“困于子女玉帛者已三载,日高方起,酒食盘游,无复斗志”。战争对于这些战士而言成了一件需要逃避的事情,每当作战命令下达,太平军将士与“妇女别于寝,知交饯以酒,皆太息泣下,视出城为畏途”,活脱脱一幅败军之像。

在士兵已经“无复斗志”的时候,领导者在干什么呢?答案是尽情享受“小天堂”。实事求是地说,太平军起义伊始,其上层领导人物就存在追求享受的倾向,早在1851年“永安

(今广西蒙山)

建制”时,天王洪秀全便迫不及待地在清军围困的情况下分封诸王,布置王府,提前享受起了“拜上帝会”所宣扬的小天堂。及至攻克南京之后,每一个王

(包括已战死的南王冯云山和西王萧朝贵)

都在天京盖了一座规模相当的王府。洪秀全以黄金装饰天王府,用绸缎裱糊门窗,取大理石屏铺地;杨秀清则用玻璃片镶嵌巨床,又用珍珠结成一帐,杂以五色宝石,奇光璀璨,其余器物,概用珠玉。凡此种种,实在可以令人联想到臭名昭著的西晋时期的石崇王恺斗富。

《太平天国天王洪秀全》,19世纪,欧洲画

家绘,铜版画

但在天京事变之前,这种奢侈活动毕竟仍控制在最高领导层的小范围之内。但在这场血腥的内讧之后,对于“拜上帝会”的宗教信仰随着天父的几个儿子自相残杀

(按照拜上帝教的说法,杨秀清、韦昌辉、石达开分别是天父的四、六、七子)

所暴露出的赤裸裸的争权夺利实际已经破产。一个无所不能的上帝从人们的头脑中消失,拜上帝教亦流于形式,失去了对太平军的约束力。就连太平天国的高级官员实际上也已经不相信洪秀全杂糅基督教义和中国传统所发明出的这个宗教了。李秀成对天王改“太平天国”国号为“上帝天国”就极端反对,他对太平军与清军战争的看法居然是“我国系与该清争取疆土”,“各扶其主”,甚至连天王的族弟干王洪仁玕的自述也没有多少宗教语言,而是效法文天祥之类的忠君爱国情操。

因此,此时的太平军不再为他们炽热的宗教信仰所维系,而是为争夺地盘和财帛进行战斗。对现实利益的追求迅速代替对于宗教的热忱成为太平天国将领们追求的目标,而新占领的苏浙地区偏偏是中国最为富庶的地区。在这方面,忠王李秀成自己就是一个极坏的榜样。他从占领苏州后的第三个月就开始修建奢华绮丽的王府。数千工匠为此工程劳作了三年之久也没有完工,可见用费之巨、工程之大。连李鸿章后来看见都叹为观止,称之为“真如神仙窟宅”,“平生所未见之境”。在此同时,李秀成在天京还有一座宅子,按照他自己的说法,“除天王宫外,为太平天国中之最佳最美的建筑物”。更夸张的是,李秀成居然带头贪污纳贿,他一攻占苏州,就“将现款一百五十万元及无数之宝物尽入私囊”。在占领苏州的三年半时间里,仍用各种手段卖官鬻爵。譬如徐佩瑗曾一次送给李秀成白银6万两,就得以晋封抚天侯;钱桂仁用黄金打成金狮、金凤各一对,献给李秀成,结果被保举为陛慎天安兼佐将。

太平天国忠王府,位于江苏省苏州市东北街,为太平天国现存规模最大的一座王府,1860年忠王李秀成成为这所宅子的主人,忠王府名称由此得来,图

为忠王府内景

上行而下效,太平天国“伪职无论尊卑,凡有一郡一邑一乡镇至守,无不威福自擅”,似乎忘记了战争的存在,就连太平军下级军官和普通士兵亦普遍积有私财。台州的清军在与太平军作战的过程中,经常会有意外的收获,每次杀死一名太平军,都能从其身上搜出金银器皿,当时竟然有人以此致富,因此“人人思奋,唯恐长毛不来矣”。太平军将士的骄奢风气于此可见一斑。

追求财富在军事上的表现就是将本部军队占领的地方视为自己的“分地”——如陈玉成在安庆,李秀成在苏、杭,李世贤在金华、杨辅清在宁国等——不容他人

(无论敌友)

置喙

(这的确很容易使人联想到“军阀”)

。如太平军东取苏常之时,江阴、常熟两县本是英王陈玉成部下攻取,李秀成却认为两地是自己的地盘,竟将陈玉成部下赶走。这尚且只是文斗,更有武斗骇人听闻。1862年,湖州太平军大队出动,到长兴“括粮”,被长兴太平军击退。同年,邓光明部与童容海部太平军在杭州城内争夺“珍宝财物”,竟互相攻伐,“焚掠数日”。这种情况发展到极致,就是在面对清军进攻时,苏南、浙江的太平军上至军事将领,下到普通士兵,能够拼死力战者不多,往往稍受挫折,就大呼青天,稽首乞降,甘心从“妖”。甚至还出现了轰动一时的苏州叛降事件,守城的纳王郜永宽等人积累了大量的私财,为了能够“带着全部财产告退还乡”,竟然刺杀主帅慕王谭绍光,幻想以此获得敌人的谅解——结果李鸿章为了夺取降将的巨额财富,又不惜背信弃义地杀死他们。这样的军队,即使买来了大批洋枪洋炮,“火器精利远优于湘军百倍”,又有什么用呢?

地理 | 令人念念不忘的贝加尔湖:那场与中国的分离,无关利炮坚船与兵临城下,关乎眼界

沙俄与大清最终不可避免地在东、中、西三线全面碰撞,而今天中国人念念不忘的故土贝加尔湖便位于碰撞的中心。谁,最终可以拥有它呢?

△

点击图片进入文章

△点击图片,查看所有往期杂志