导读:上周债市经历“悲喜两重天”,投资者一度以为牛市前夜已至,回头发现不过又是一次“熊市反弹”。曲线能否“牛陡”?部分投资者开始将希望寄托在外汇占款的拐点之上,不过我们认为,下半年外汇占款至多在个别月份回到正值区间,难以重回持续净流入。

利率每周观点:在十九大维稳和去杠杆推进之间寻找平衡

上周债市经历“悲喜两重天”。

上周,债市波动幅度较大:周一,在财政部开展“随买操作”等消息刺激下,债市大幅上涨,长端利率单日大幅下行

8bp

,要知道,这种行情即使是在牛市中也不多见。不过,涨势只是“昙花一现”,甚至可以说是“陷阱”,随后

3

个交易日,市场回归跌势,周三收益率单日大幅上行

5bp

,可谓“悲喜两重天”。全周累计看,

TF1709

小幅上涨

0.12%

,

T1709

微涨

0.06%

,周K线连续两周收出“长上引线”。现券方面,收益率呈现先下后上的“

V

型”走势,

10Y

国债累计下行

2bp

左右,

10Y

国开累计下行

4bp

左右。

6

月行情仍是一轮“熊市反弹”。

我们在此前的报告中曾经总结过,典型的“熊市反弹”一般符合以下规律:①从幅度上看,

10Y

国债收益率下行幅度多在

15-25bp

之间(平均

18bp

)且一波比一波弱;②从时间上看,熊市反弹一般能维持

2-3

周(平均

13

个交易日);③从频率上看,

2009

年至今的三轮熊市中反弹次数均为

4

次,且多集中在熊市“前半场”。“债灾”以来,市场已经经历过

3

轮反弹,分别出现在

2016

年

12

月、

2017

年

2

月和

2017

年

3

月,本轮债市上涨如果不是新一轮牛市的开头,事实上可以看作是第

4

轮“熊市反弹”。幅度上,从前期高点算起,

10Y

国债收益率下行幅度

20bp

左右,并没有明显超过前两轮;时间上,收益率自

6

月上旬开始加速下行,持续时间也在

2-3

周左右;频率上,第

3

、

4

波反弹间隔时间明显超过第

2

、

3

波。因此,近期行情大致仍符合“熊市反弹”的共性规律,技术上还没有证据表明市场已经从反弹步入反转。

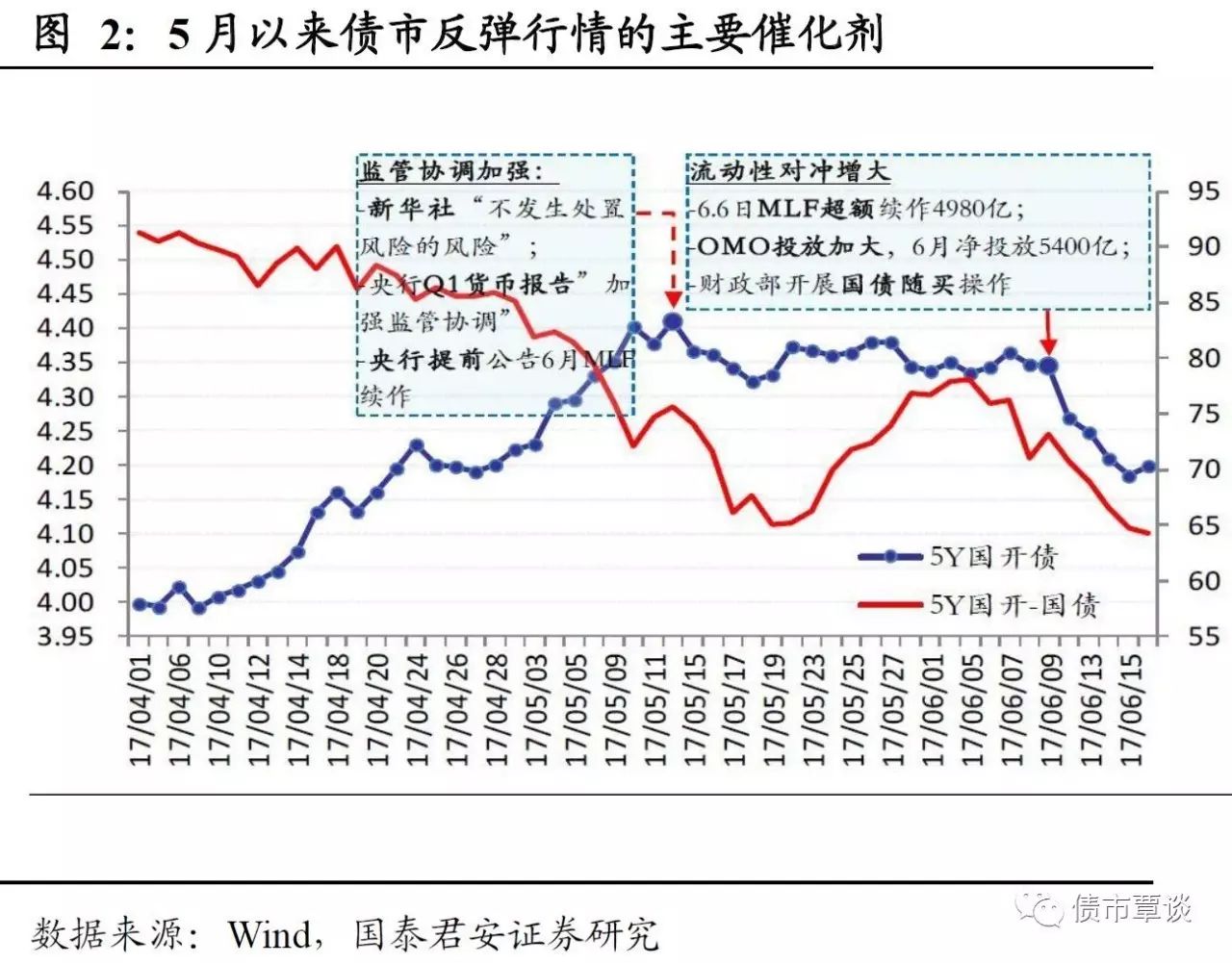

反弹行情的关键在于政策的边际缓和。

6

月债市行情的驱动因素可以归纳为两大“利空出尽”和“三大利好”。两大“利空出尽”分别是美联储加息落地、

6

月中旬银行监管自查报告延后

1-2

月,而“三大利好”则是:①央行意外按兵不动,未像

3

月跟随美加息而上调

OMO

利率;②央行加大流动性对冲投放,超额续作

MLF

,

6

月累计净投放达

6067

亿,创

5

个月新高;③财政部公告将开展

1Y

期国债随买操作。央行政策态度的缓和是这一切的“核心”所在。

莫用“惯性思维”揣度“离散政策”。

进一步讲,一季度以来金融监管的按“强度”划分为几个阶段:①

3

月份,虽然关于监管的传言不少(“资管新规”、同业存单纳入同业负债等),但迟迟没有落地,导致市场对监管的“决心”产生了动摇,一季度末事实上监管处于相对“低强度”的状态中。②

4

月初,央行陆磊在《学习时报》撰文表示,“要排除市场略为波动就是系统性风险的杯弓蛇影、草木皆兵的思维”,随后拉开了以银监会“

334

检查”为代表的监管风暴大幕,这段时期监管进入“高强度”状态。③

5

月中旬,新华社撰文称“不能发生处置风险的风险”,伴随央行态度缓和、银行自查延期等,监管强度边际上有所回落。

可以看到,今年的政策路径是相对“离散”的,监管加码的时点似乎着力于避开:①市场本身存在季节性压力的时点;②政治层面“维稳需求”较大的时点。政策出台的节奏和时机既不能因为维稳需要而放弃金融去杠杆的任务,也不能因为要去杠杆而导致市场出现大幅波动。这就决定了政策出台的时机往往是在市场相对较好、情绪较为乐观的时候,而在市场不好、投资者普遍悲观的时候,政策推进节奏也会有所放缓。

在十九大维稳和去杠杆推进之间寻找平衡

。

在这种监管环境下,投资者不宜用“惯性思维”去揣度政策意图,也就是说,基于过去一段时间的监管强度进行趋势外推的做法并不靠谱。当前监管强度的下降似乎只是一个阶段性的现象,自查延后从另一个角度看反而使“达摩克利斯之剑”悬得更久,自查结束之后的正式处置还如“芒刺在背”。

7

月“香港回归庆典”之后,似乎是一个与

4

月类似的时间窗口,届时政府维稳的压力会大幅减轻,既然反弹可以复制,那么下跌是不是也会随之到来?

牛市不会说来就来,熊市环境尚无彻底颠覆的依据。熊市现实之下,

投资策略应该是在十九大维稳和去杠杆推进之间寻找一种平衡,这种平衡的把握在于,“大家悲观时,我要乐观;大家乐观时,我要悲观”。存量博弈之下,一致预期往往是错的,当越来越多的机构开始“翻多”进场的时候,积累的风险也会越来越大,本轮熊市反弹也就进入尾声了。

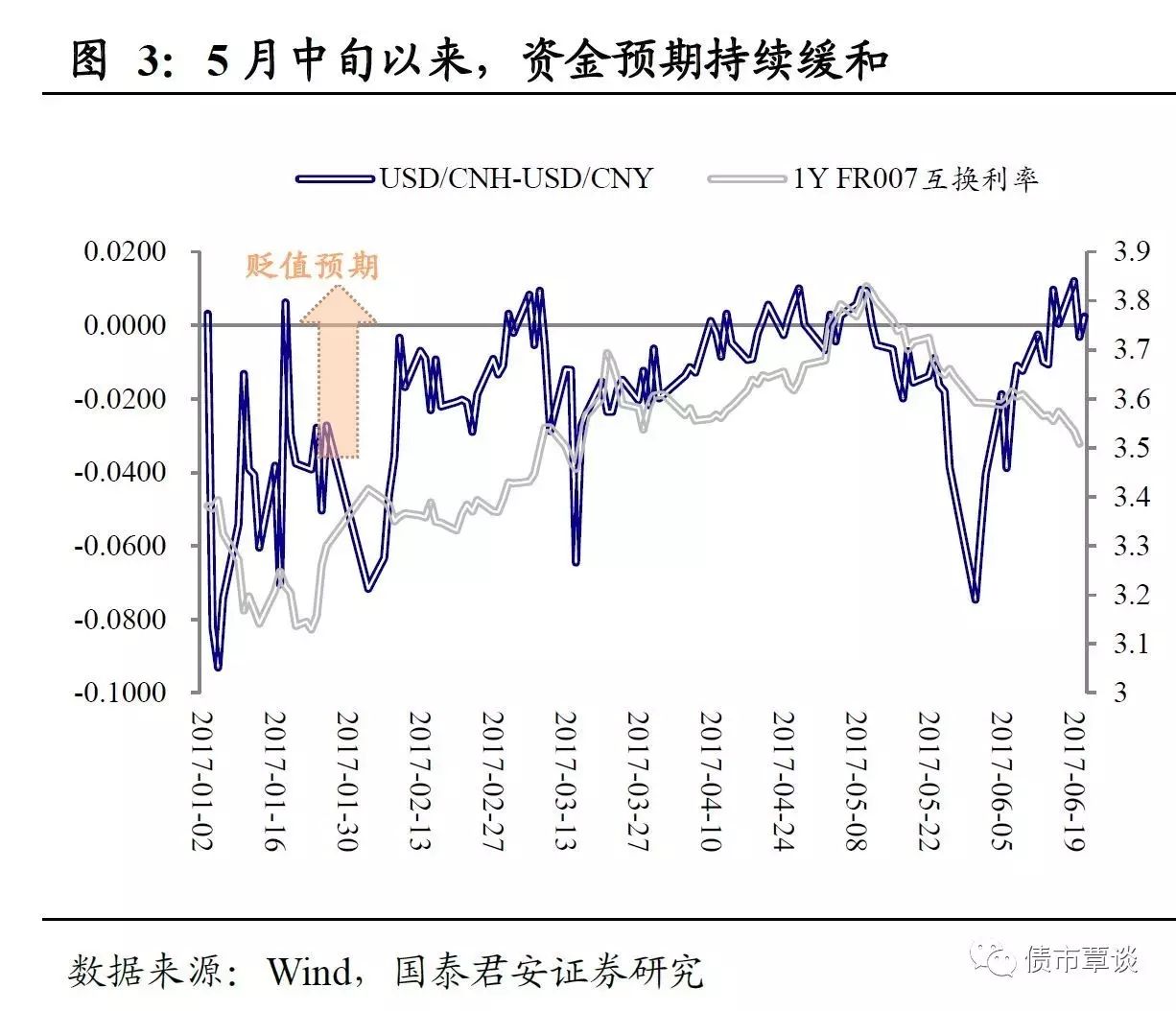

2.1.流动性改善预期

背后的“外占拐点期待”

时值半年末,资金面“当紧不紧”。

5

月中旬以来,市场对流动性的担忧情绪出现了明显的缓解,

1

年期

FR007

互换利率拐头向下,从前期高点算起,累计回落幅度已经超过

30bp

。资金面在半年末时点上“当紧不紧”,一方面是得益于央行的“悉心呵护”(公开市场操作加码,未“跟随”美联储加息等),另一方面也建立在人民币汇率升值和外汇占款净流出减缓的基础之上。

市场对汇率的“基准预期”似乎有所变化。

互换利率开始转向下行的时间点与中间价“三次汇改”推动即期汇率升值的时间点基本上是吻合的。但进入

6

月以后,即期汇率重新走弱,贬值预期(以

USD/CNH-USD/CNY

计)再度抬头,甚至回到年内高位,但资金利率预期并未随之回升;反应出市场的心态已经发生了微妙的变化,“基准预期”似乎已经由贬值调整为升值。也就是说,市场更倾向于把

6

月以来的贬值视作是“短期扰动”,而非此前的贬值“趋势延续”。

“外占拐点”与“牛陡希望”。

不少投资者开始期待外汇占款迎来一个至少是中期的拐点:从持续的净流出转向阶段性净流入。如果这成为现实,那么将意味着:①基础货币的将再次获得一个不依附于央行操作的稳定供给,重新回到内生增长的通道当中;②由于外汇占款几乎“零成本”的,资金成本将随着外汇占款的重新流入而产生内生下行动力;③外汇占款理论上是没有期限的,银行负债端的稳定性会随着外汇占款增加而得到强化。在当前期限利差几乎创历史新低的背景下,如果短端“不松”,长端几乎没有表现的空间,换句话说,债券市场要想“翻身”,似乎只有“牛陡”一条路可以走,而外汇占款的拐点是支撑不少投资者“牛陡”预期的关键所在。下文将对此进行详细的分析。

2.2.

从央行资产负债表看“外汇占款”的意义

什么是外汇占款?

外汇占款是一个经常被提及的“高频词”,但到底什么是外汇占款?不少投资者仍然感觉到模棱两可。从定义上说,外汇占款指金融机构“购买外汇形成的人民币投放”。举个例子,

A

银行将持有的

100

亿美元向央行结汇,央行在得到美元的同时向

A

银行支付

680

亿人民币,这

680

亿元的人民币“对价”即计入央行的外汇占款。

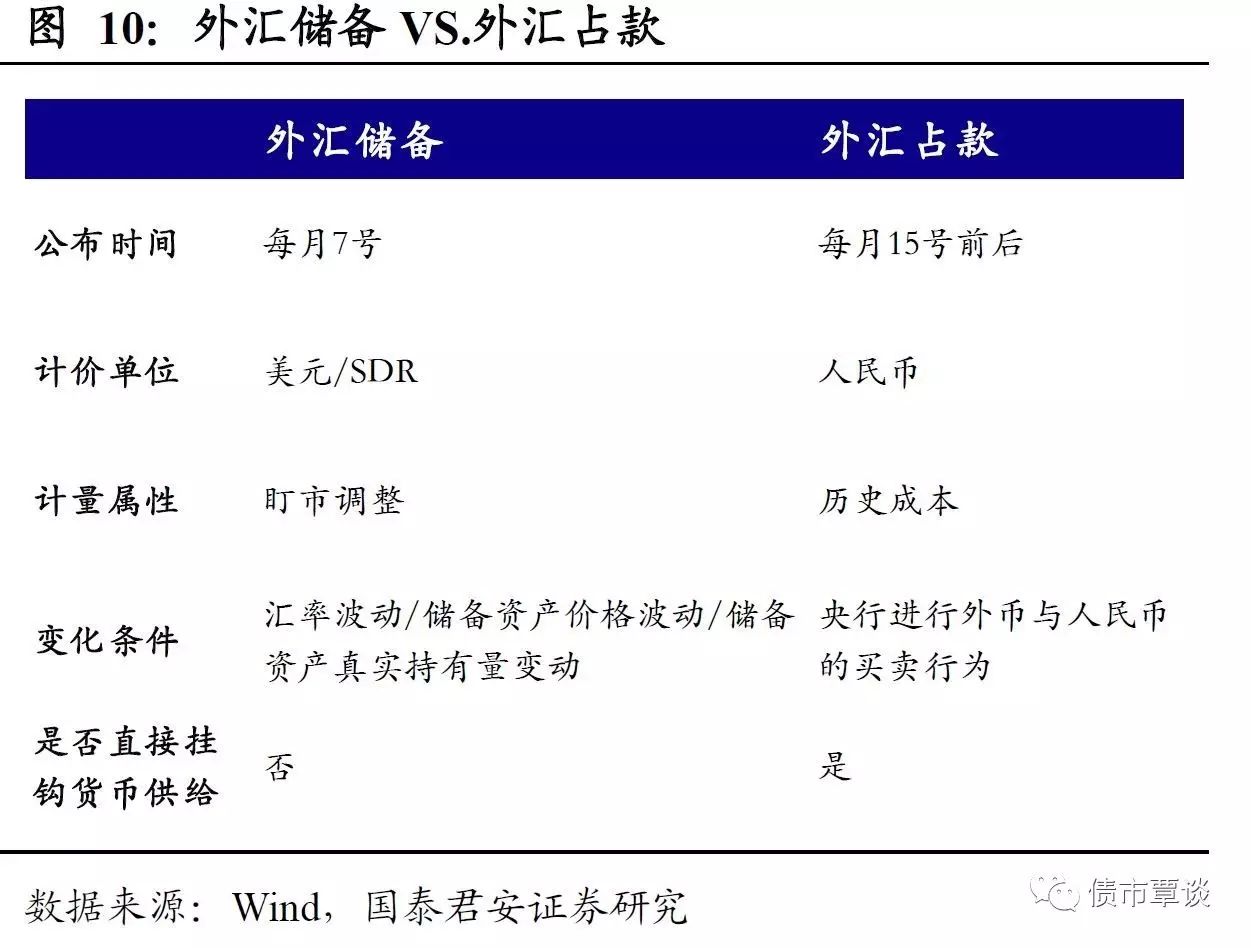

外汇占款有几个口径?

2016

年之前,外汇占款有两个口径,一是中央银行外汇占款,二是金融机构外汇占款,分别记录在“货币当局资产负债表”项和“金融机构信贷收支表”项中。前者仅指中央银行向商业银行等机构购买外汇形成的人民币投放;后者则是一个更广义的概念,涵盖中央银行和商业银行购买外汇形成的人民币投放总和。

2016

年以后,金融机构外汇占款已经停止公布了(官方理由是避免市场“误读”),因此我们现在所称的“外汇占款”一般仅指狭义的央行外汇占款。

央行外汇占款记录在“货币当局资产负债表”资产方的“国外资产(外汇)”项下,以人民币计价,是一个余额的概念(截至

2017

年

5

月末

215,496

亿元)。市场一般更关注外汇占款的环比变动,例如,

2017

年

5

月外汇占款环比减少

293

亿元。需要提示的是,外汇占款是以类似于“收付实现制”方式记录的,是央行各个月购买外汇所支付人民币“对价”的简单加总;即期汇率的变化会影响当月增量外汇占款,但已经形成的存量外汇占款不会因汇率变化而追溯调整。

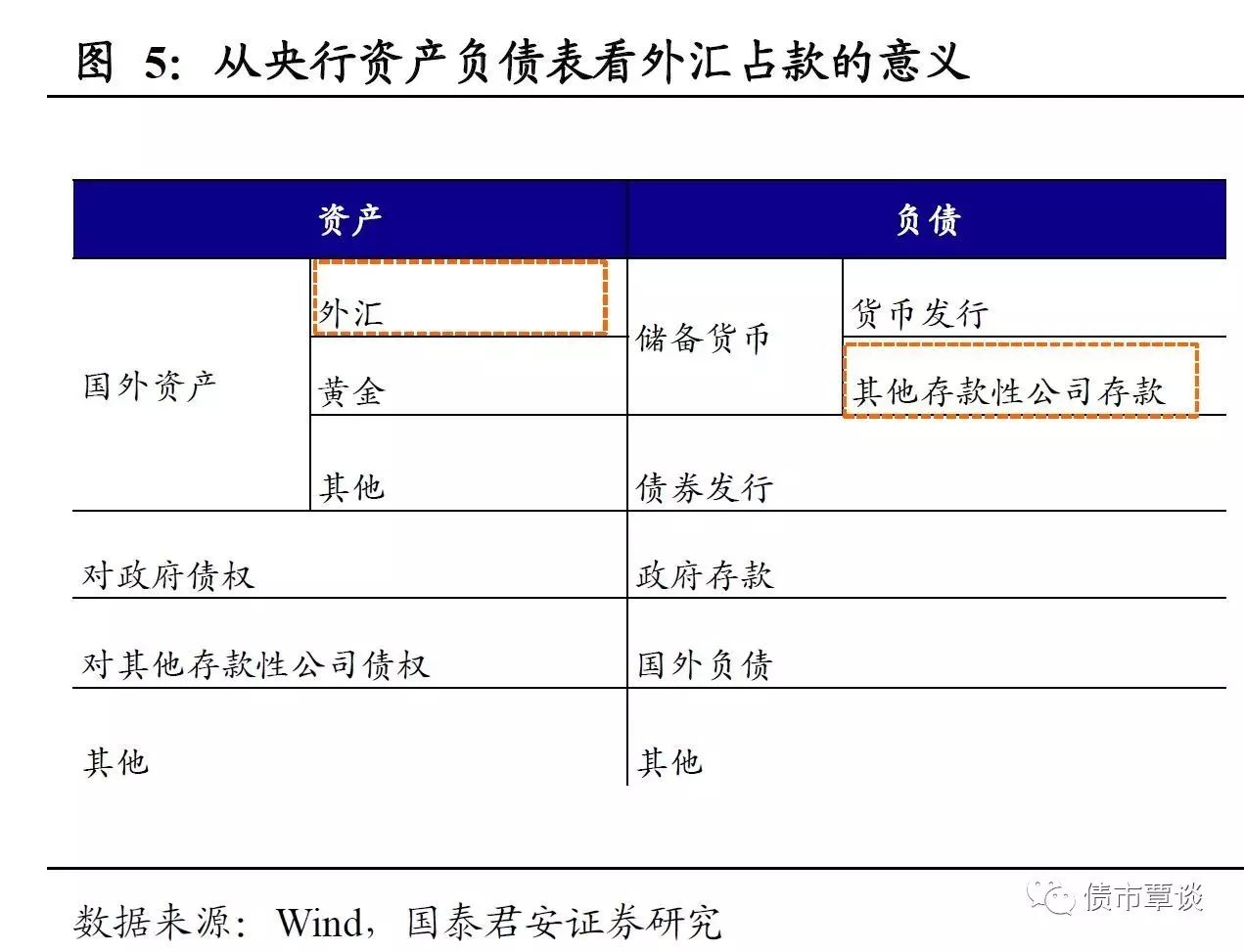

为什么要关注外汇占款?

外汇占款之所以重要,是因为该变量与央行基础货币供给以及市场流动性状况直接挂钩;研究外汇占款,最终目的是为了研究基础货币供给。我们通过央行的资产负债表来展示外汇占款与基础货币之间的联系。

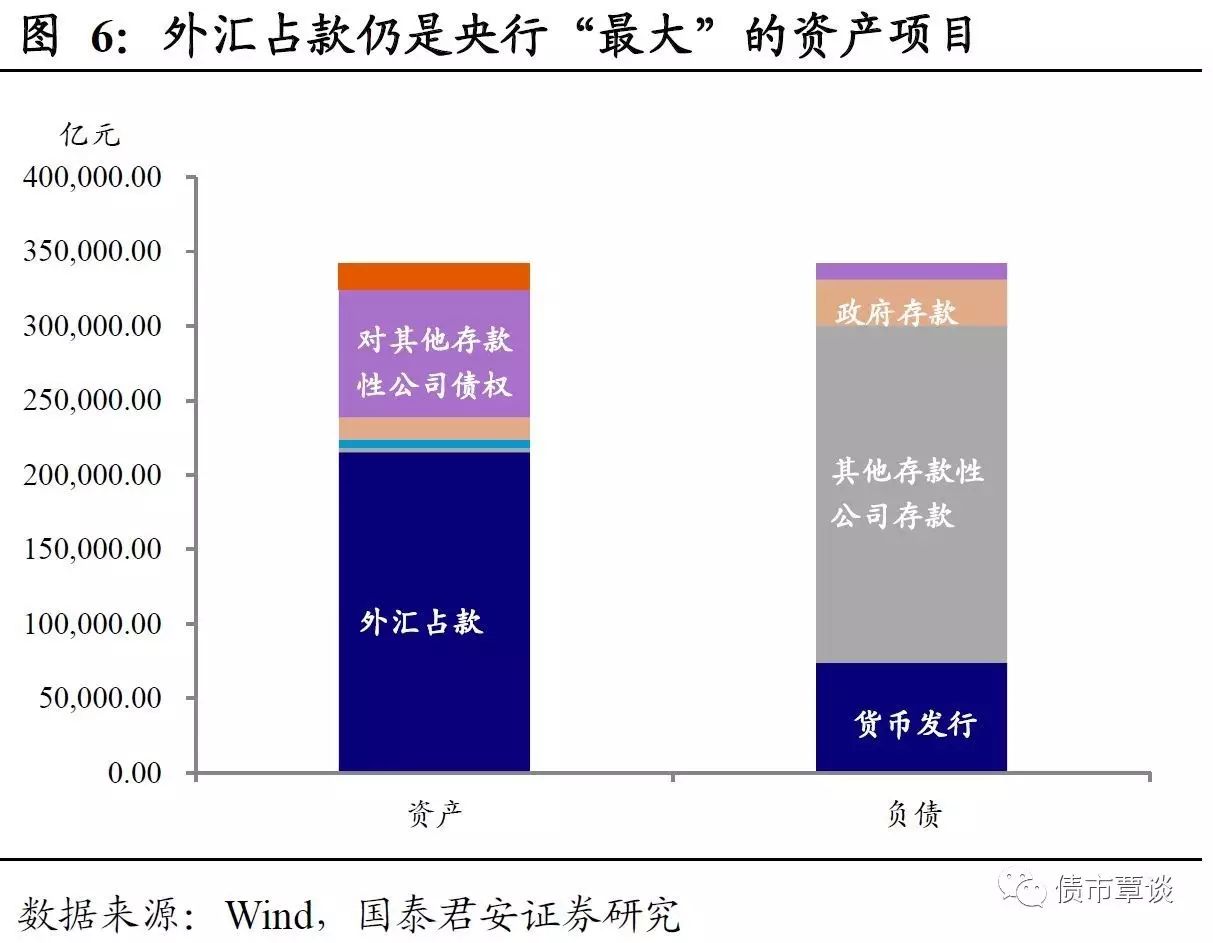

基础货币变动的“来源”。

基础货币记录在央行资产负债表负债方下的“储备货币”科目中;剔除掉银行和公众持有现钞的“漏损”(即“储备货币:货币发行”),真正构成市场“流动性”的其实是“储备货币:其他存款性公司存款”项(这里的“其他存款性公司”主要指商业银行),该项记录了商业银行存放在央行开设账户中可以用来支配的资金。

基于“总资产

=

总负债”的恒等式,负债方下“其他存款性公司存款”的变化只可能来源于:①资产方的“同步增减”;②负债方的“内部腾挪”。结合在央行资产负债表中规模占比的“重要性原则”,现阶段基础货币变动规律可以总结为:Δ其他存款性公司存款

=

Δ外汇占款

+

Δ对其他存款性公司债权

-

Δ政府存款

-

Δ货币发行

+

其他扰动。其中,前两项属于资产与负债的“同增同减”,三、四项属于负债方内部的“此消彼长”。进一步地,Δ政府存款和Δ货币发行主要受季节性规律支配(缴税因素以及节假日现金需求),Δ外汇占款和Δ对其他存款性公司债权(即公开市场操作、

MLF

等)构成基础货币“趋势”变化的主要力量。

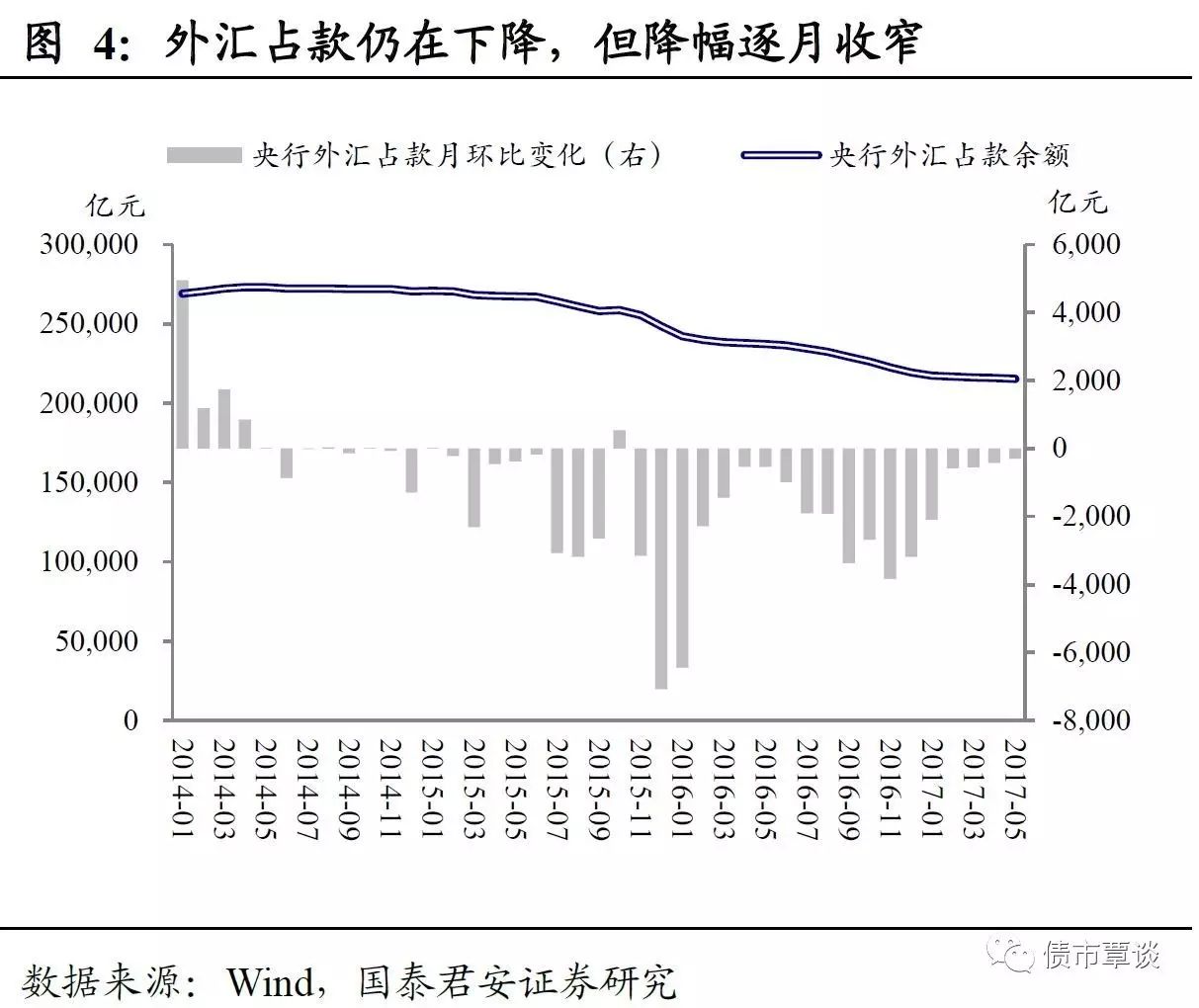

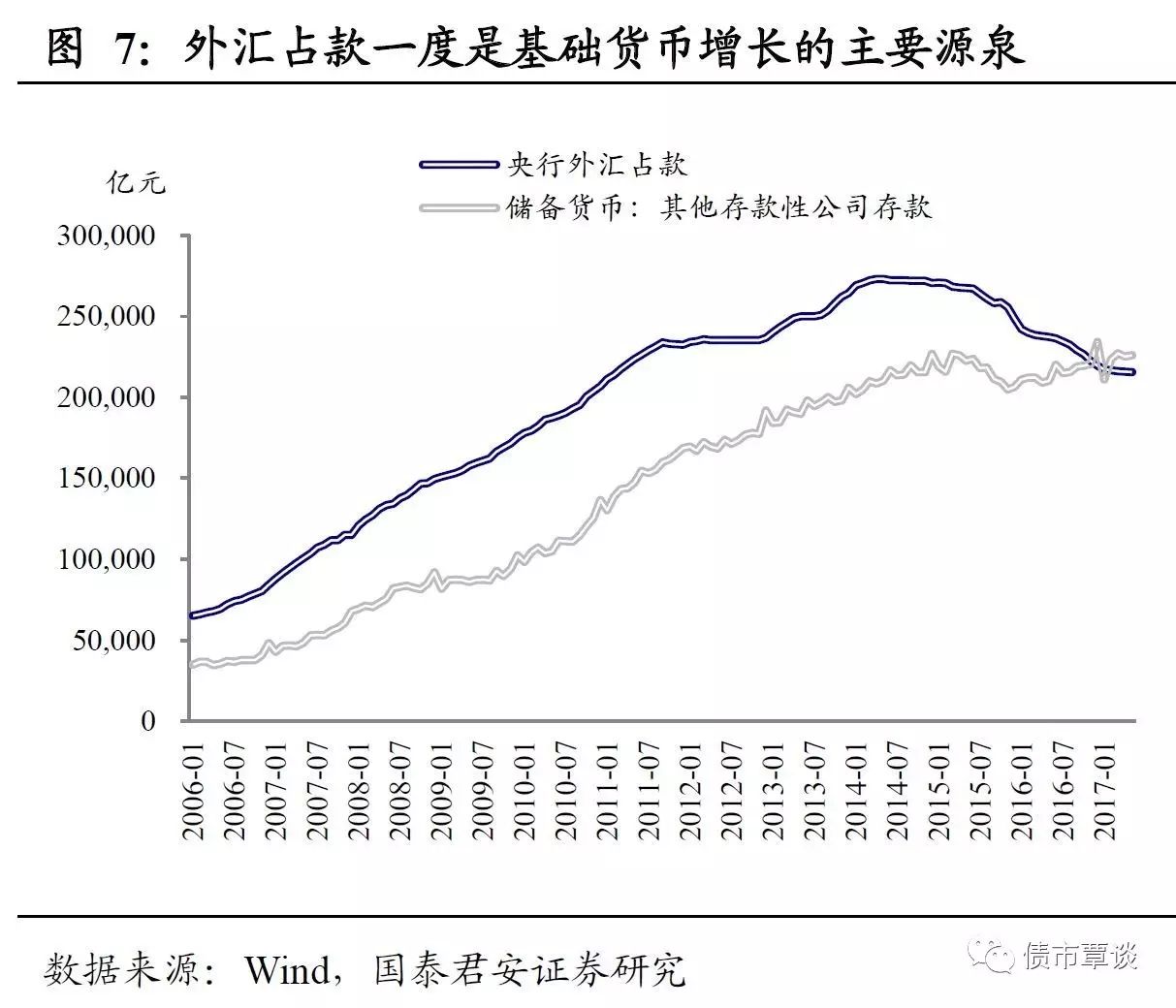

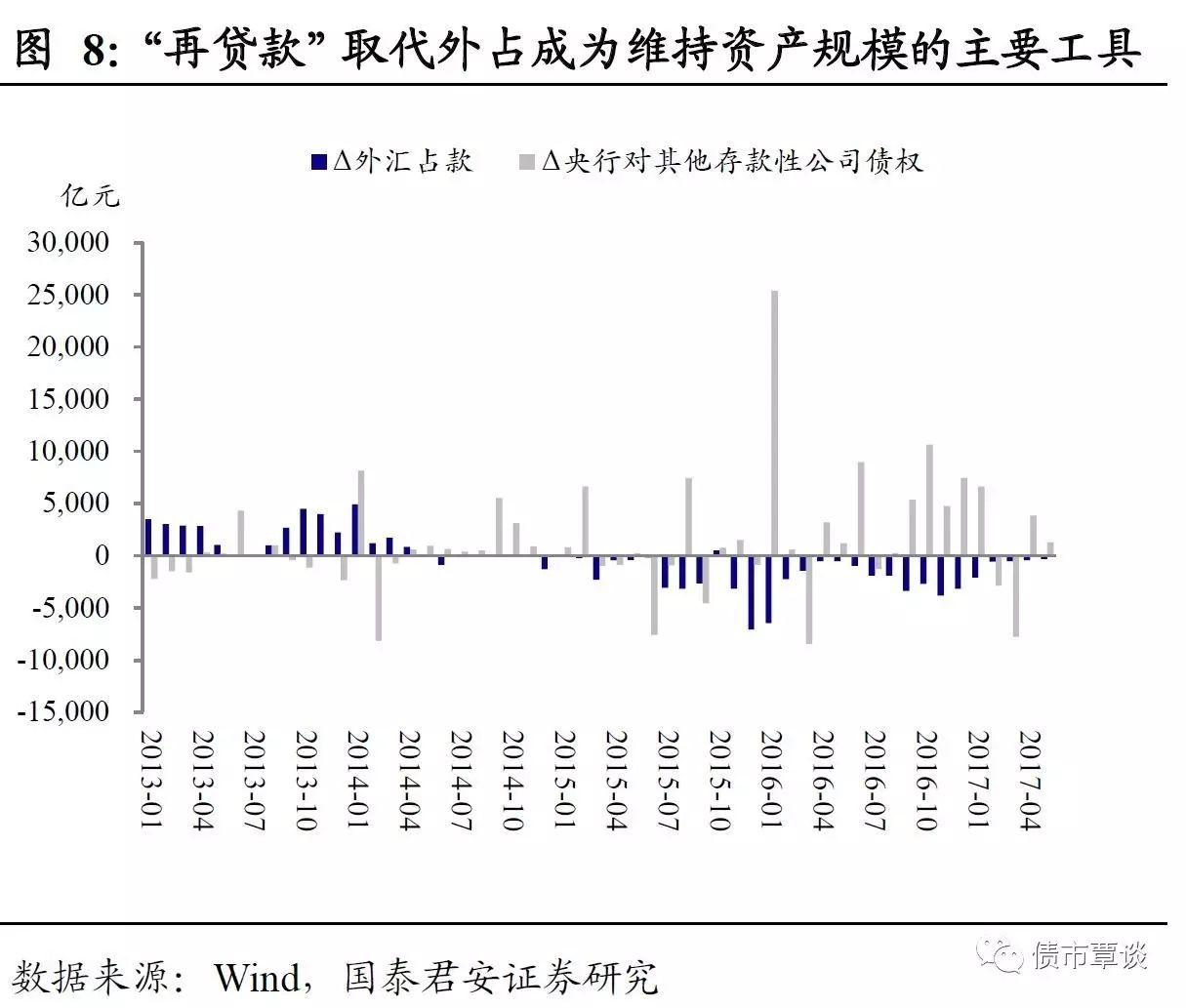

外汇占款的“角色变迁”。

2014

年以前,外汇占款在很长时间里扮演了储备货币“供应者”的角色,负债端基础货币的增长动力几乎全部来自于资产方外汇占款的增长,央行通过减少资产方“对其他存款性公司债权”(正回购)和增加负债方“债券发行”(央票)对冲过剩的流动性。不过

2014

年以后,外汇占款开始持续下滑,为了维持负债端储备货币的相对稳定,央行只能增加资产方“对其他存款性公司债权”(逆回购、各种“粉”等),同时负债端的“债券发行”工具也不再使用。

这种变化的结果是:

①相比于外汇占款,央行“再贷款”是有成本的,存量资金成本随着替代过程深化而抬升;

②

银行负债从“无期限”的外汇占款变为“有期限”的再贷款,在负债到期时容易面临“摩擦风险”。在这之后,外汇占款也逐渐退化为流动性分析中的“次要变量”。近期,随着名义上汇率风险的弱化,部分投资者有些期待外汇占款重回

2014

年以前的状态。

2.3.

为何外汇占款与外汇储备之间会出现背离?

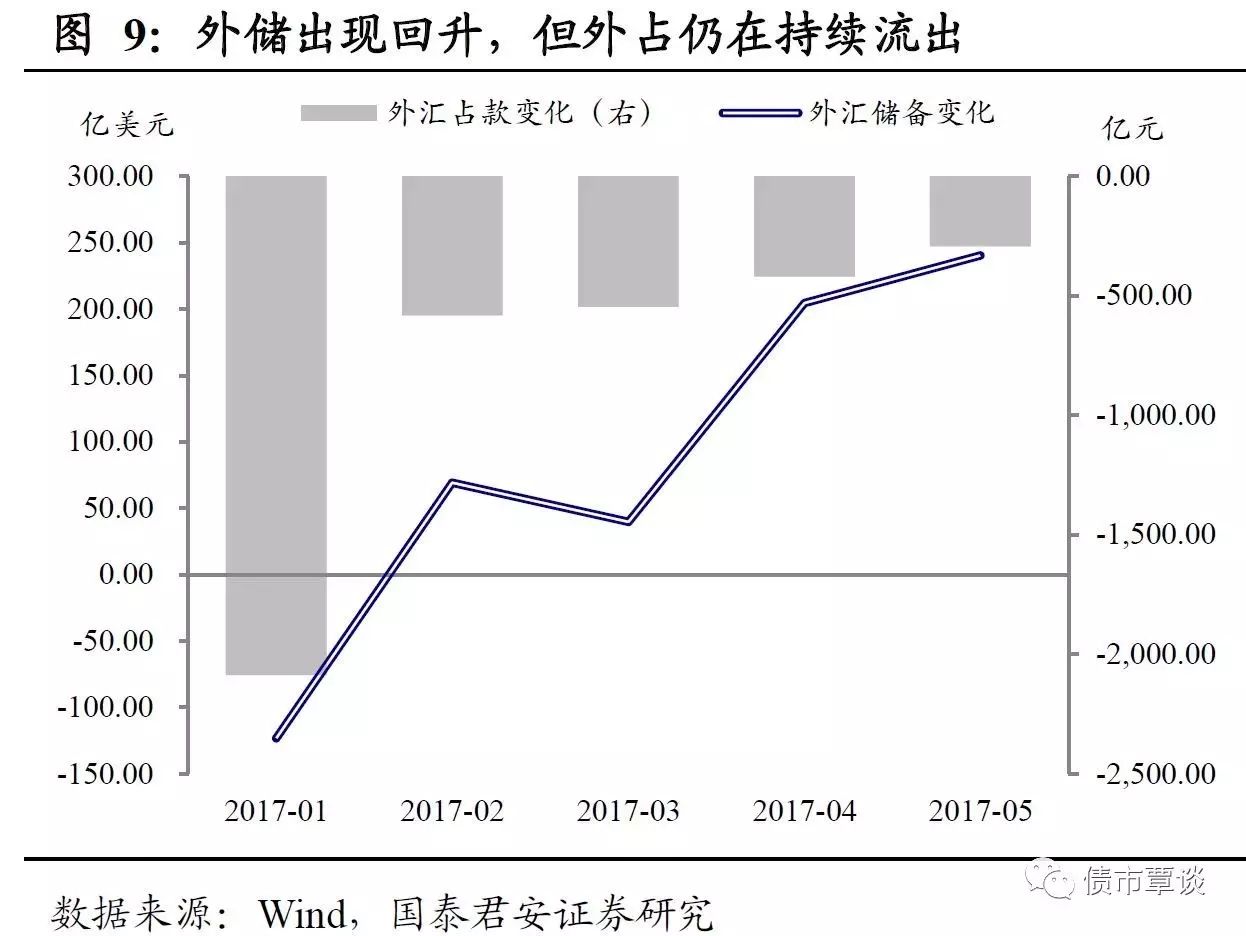

外汇储备企稳回升,但外汇占款却还在下降。

外汇储备是一个与外汇占款相类似的概念,某种程度上大家对前者的熟悉程度还更高一些。一个可能的原因是外储数据在发布时间点上要领先于外占,一般在每个月的

7

号,而后者则要等到每个月

15

号前后。

2017

年

2

月以来,外汇储备出现了近年来比较罕见的“五连升”,重新站稳

3

万亿美元关口;不少投资者误认为外占已经开始重新流入,但事实上并非如此,即使是在汇率大幅升值的

5

月,外汇占款仍有约

300

亿元的净流出。

外汇占款与外汇储备的区别。

外汇占款为何会与外汇储备在方向上出现持续的背离呢?这需要从二者的区别谈起。首先,我们延用之前的例子来理解外汇储备与外汇占款的关系。假设

A

银行将持有的

100

亿美元向央行“结汇”,央行在得到美元的同时向

A

银行支付

680

亿人民币。

680

亿元是央行为获得外汇而投放的人民币,因此计入外汇占款中;而

100

亿美元则进入央行的“腰包”,随后交由外管局统一管理,形成官方的外汇储备。这是外汇储备和外汇占款增减的“典型方式”,在上述链条中,外储和外占显然是同向变动的;也就是说,在多数时候,外储与外占的变动是步调一致的。

不过

外储与外占

仍存在背离的可能,主要体现在:

①外汇占款是按照“收付实现制”以人民币计价的,当前汇率的变化只影响当期央行购买外汇的对价,而过往的对价已经按照彼时的汇率沉淀下来,不再追溯调整。而外汇储备是以美元(或者

SDR

)计价的,采用“盯市”的方式动态调整,当期汇率波动不仅作用于当期增量外储,对存量的外储也会产生影响。外储“盯市”波动主要来源于非美元资产的汇率波动损益和持有资产的价格波动损益。举个例子,假定某个月央行并未与商业银行之间进行外汇的买卖,那么外汇占款的变动为零;但当月美元指数下跌,导致外汇储备中的非美元资产以美元计价出现上涨,同时海外利率下行导致持有债券价格上涨,那么外汇储备会出现正增长,与外汇占款之间发生背离。

②形成外汇占款需要外币与人民币之间发生买卖行为,而不涉及人民币中介的外储运用,与外汇占款之间没有必然联系。举个例子,官方用外汇储备给政策性银行注资,理论上这部分资金不再属于“官方储备”的范畴,会导致外储减少;但在这一过程中不涉及外币与人民币的交易,因此不会对外汇占款构成影响。

③外汇占款受到央行进行人民币与外币买卖“择时”的影响,是一个“过程”变量;而外储是一个“时点”概念,只与统计外储时间点上的汇率相关,而不受汇率波动过程的影响。举个例子,假定

5

月央行只进行了

2

笔外汇买卖,

5

月

10

号的央行按照

6.7

:

1

的汇率购买了

100

亿美元,到

5

月

20

日,又按照

6.9

:

1

的汇率卖出了

100

亿美元,那么从月末时点上看,外汇储备没有发生变化,但外汇占款却减少了

20

亿。

总结一下,投资者需要记住以下几个结论:

①真正和市场关心的“基础货币供给”直接挂钩的是外汇占款而非外汇储备;②外汇占款和外汇储备在趋势上不会出现大的偏差,但阶段性可能出现背离;③近期外汇储备受美元下跌和美债上涨影响表现偏强,有些夸大了实际跨境资金流的改善程度;④外汇占款能否重回“正流入”还有较大的不确定性。

2.4.下半年

外汇占款能否重回净流入?

如何系统性地观察跨境资金流动?

前文分析的外汇储备与外汇占款的差异毕竟只是“技术层面”的,对我们理解短期现象有帮助,但从中长期看这些区别未必是重要的。真正决定外汇占款趋势的仍是资金跨境流动的轨迹,在外汇储备和外汇占款之外,我们还可以获得国际收支平衡表、银行结售汇、银行代客涉外收付款等一系列指标来观察资金在境内外的流动。这些指标口径各异,各有优劣,权衡之后,我们推荐以下述

3

个指标体系来相对“真实”地刻画跨境资金流动的状况。

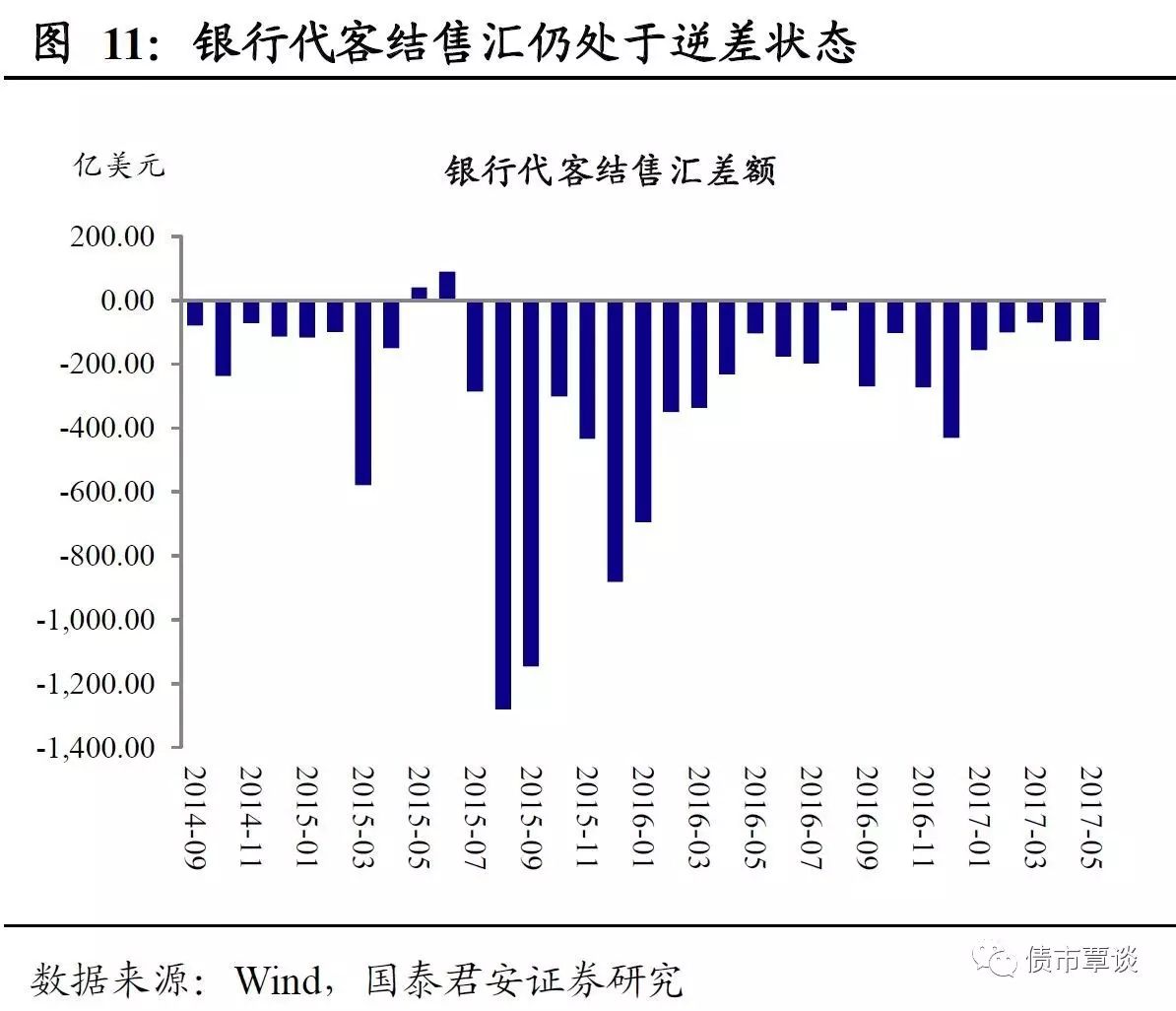

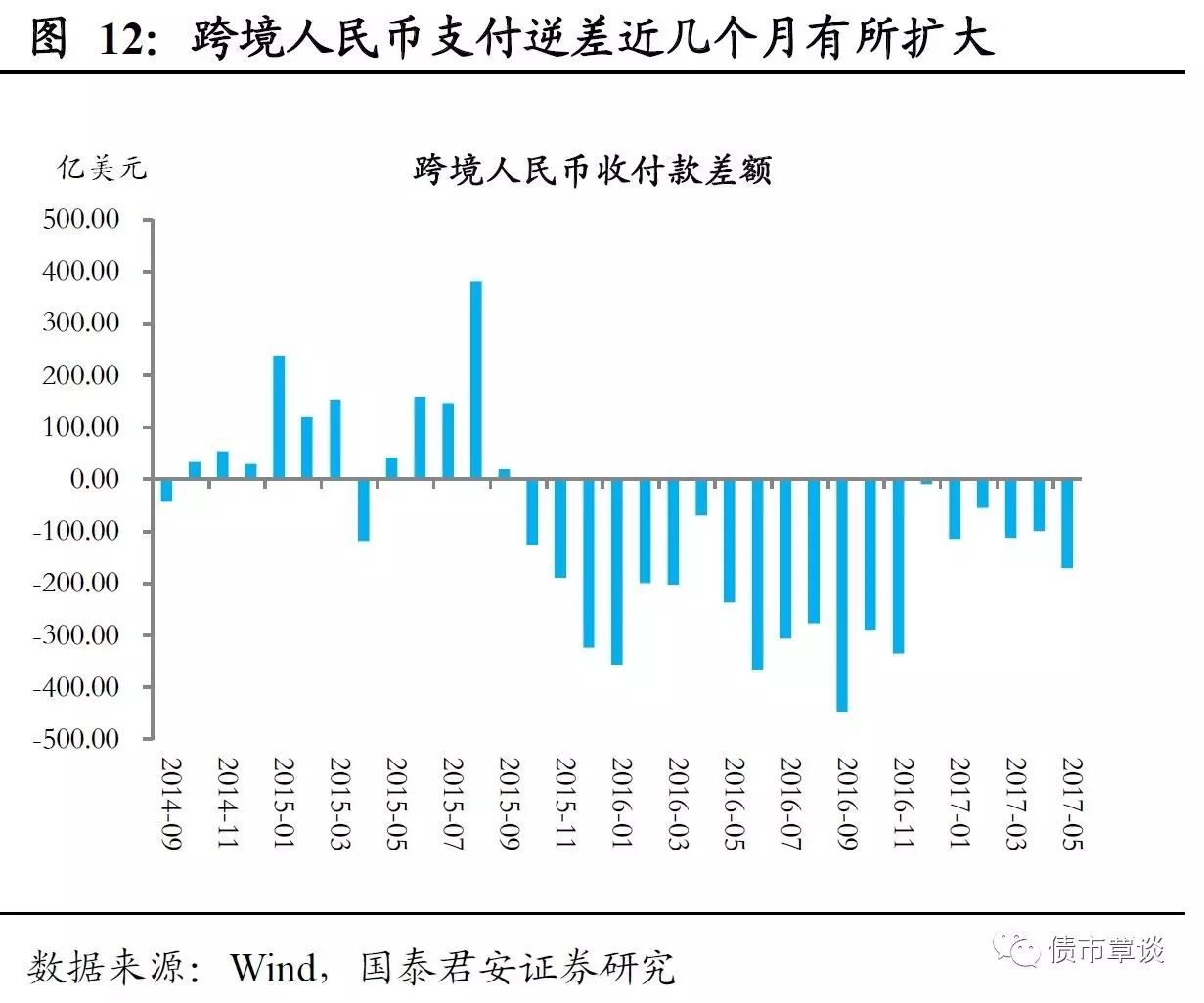

第一,如何判别资金到底是流入还是流出?

我们推荐使用“银行代客结售汇差额

+

人民币跨境收付款差额”的指标组合。实体部门通过银行进行的结售汇行为是跨境资金流动最基本的驱动力,银行代客结售汇差额在多数时候比较全面地刻画了资金流入、流出的路径,且该指标不会受到央行在外汇市场行为的影响。不过,近年来一度出现了先将人民币转移出境,再在境外售汇的情况(

2016

年下半年最为典型),使得该指标也有些失真(未包含境外售汇的信息),现阶段我们应当将银行代客结售汇逆差和跨境人民币首付款逆差两个指标合并起来,作为跨境资金流动“全貌”的观察渠道。可以看到,近期的情况基本是:结售汇逆差较去年明显收窄,但仍处于净流出状态,人民币跨境收付款仍是持续逆差且在近几个月有所扩大。这与外汇占款给出的信号是一致的,也说明外汇储备高估了资金流动改善的幅度。

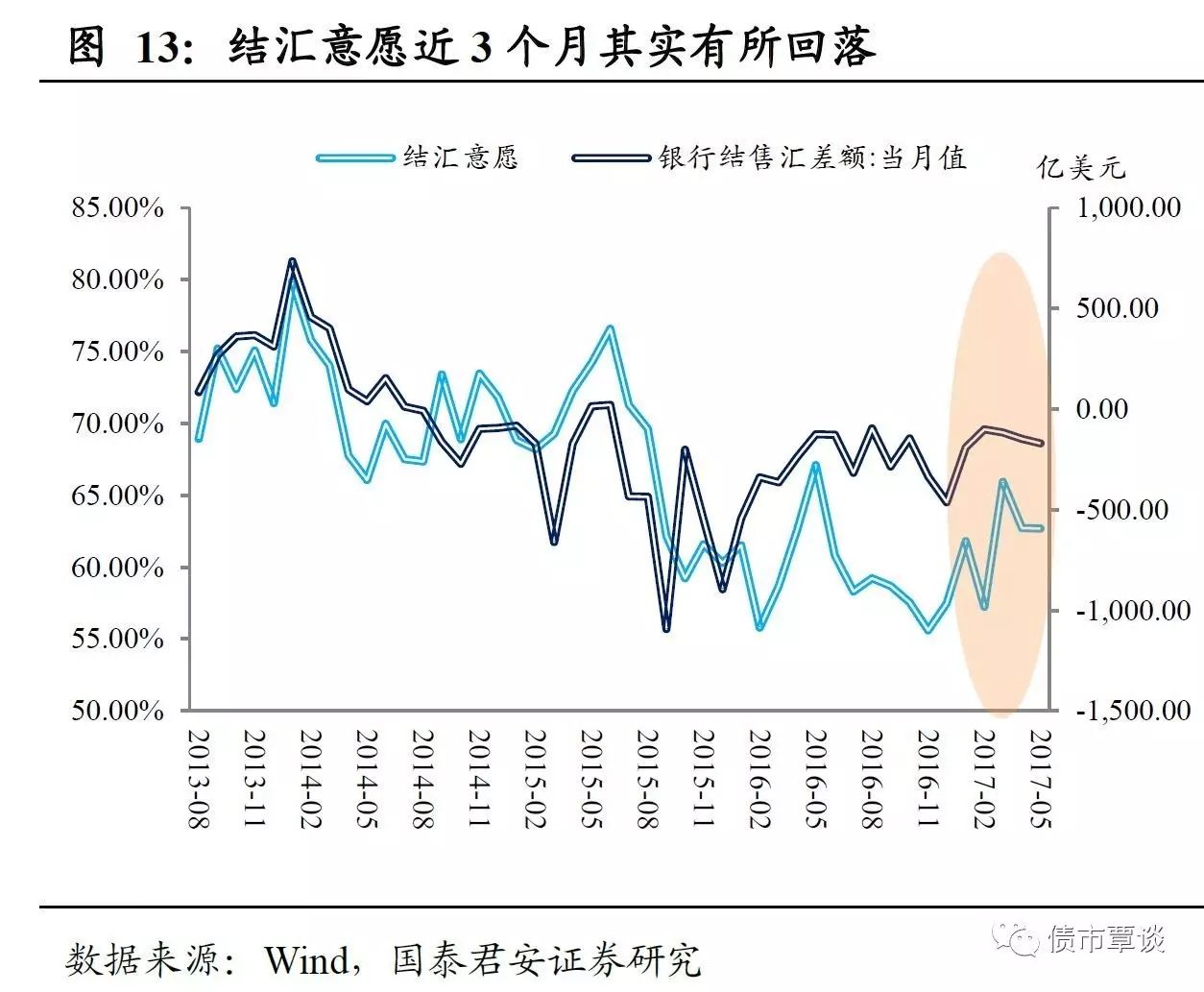

第二,如何观察结售汇行为的主动/被动性?

监管政策的引入使我们有时候难以区分资金流动行为是市场“主观行为”的反映还是“被迫行动”的结果;而事实上这种区分是重要的。我们推荐使用“银行代客结汇

/

银行代客涉外外币收入”来衡量结汇意愿,由于该指标反应的是已经取得的外币兑换成人民币的比例(理论上这种行为是受到政策“欢迎”的),因此相对真实,不太受到监管的扰动。可以看到,近

3

个月结汇意愿其实是边际回落的,且远没有回到

2015

年以前的中枢水平。

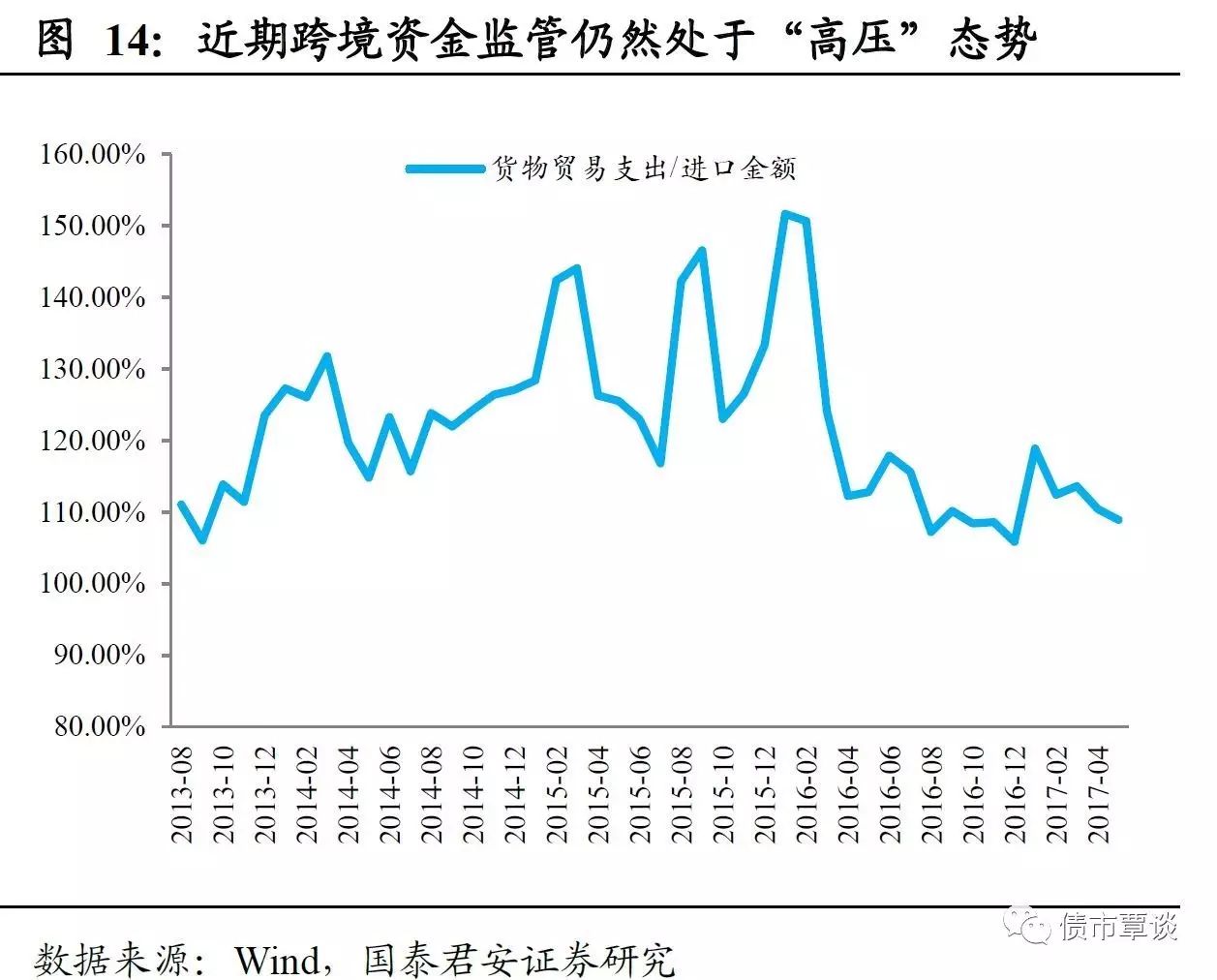

第三,如何观察监管的“强度”?

我们推荐使用“资金流”与“实物流”的偏离程度来观察。在此前的报告中我们曾经分析过,资金借道“贸易项”外逃是导致跨境“资金流”与进出口“实物流”背离的主要原因;其中又以“进口多付”为主要形式。我们将“跨境收付款

:

货物贸易支出

/

进口金额”作为监管强度的代理指标,可以看到该指标目前已经回到

110%

以下的“正常区间”,基本处于近年低位,说明监管仍处于“高压”态势,对跨境资金流改善起到了作用。

下半年外汇占款是否会重回净流入?

总的来说,当前资金跨境流动的整体形势是:①流出减缓,但净流出的方向未发生变化;②结汇意愿年初以来有所回升,但距离

2015

年之前的水平还有差距;③监管强度“未松”,还不能判定资金流动的改善是“内生”的。我们认为,下半年外汇占款或许可能在个别月份转正,但难以回到持续净流入状态。原因在于: