自80年代以来, 中国进入了由计划经济向市场经济过渡的转型时期。国家再分配力量的式微和追求效率优先的市场逻辑的兴起促进了计划经济时代统一的公私领域的日渐分离,个体家庭开始从国家的庇护下脱离出来,成为既独立于国家又依赖于国家的主体,这对理解现今中国城镇地区的性别平等的问题提出了新的挑战。

大量西方研究表明,尽管女性在教育和就业方面取得了巨大成就,但在

家庭领域仍受传统性别角色规范的约束。

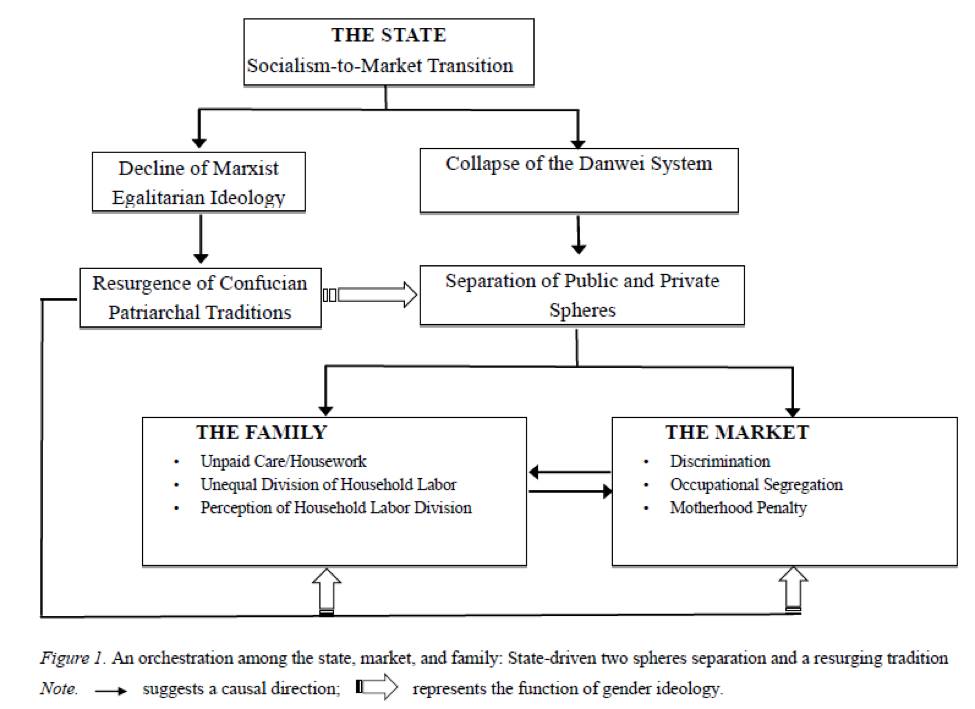

公私领域的不平衡发展和互动是女性的家庭劳动和市场劳动的贬值的机制所在。

基于改革开放以来我国出现的类似变化,计迎春教授、吴晓刚教授、孙圣蔚博士等人发表在Sex Roles的文章从理论层面就市场化以来我国城市社会性别不平等的机制进行了深刻的探讨。这篇文章回顾我国改革开放前后三十年性别动态,用理论和综述相结合的方式进行论述。文章旨在理论研究和实证研究之间架构桥梁。从理论上讲,本文在总结继承国内性别理论和定性研究的基础上,进一步发展关于前三十年性别平等动态的理论;并立足于前三十年的社会主义遗产,对后三十年也就是改革开放以来市场化进程中的性别动态进行理论总结和提炼。

作者们提出西方女性主义者对于公私领域分离的批评已经与我国在市场经济和全球化情境下的性别发展动态日益相关。

值得注意的地方是,作者并没有把西方关于公私领域分离的框架直接借用在中国社会里。而是花了大量的篇幅讲述社会主义计划经济时期的性别理论,以本土化的视角详细解析了在计划经济向市场经济转型过程中公私领域如何分离和互动,以及这种分离和互动如何对女性在劳动力市场和家庭的地位进行形塑。由此,丰富了女性主义对公私领域分离在不同社会制度和情境下的理解,直接与西方的理论展开了平等的对话。

在实证研究方面,作者们侧重对于定量研究的回顾,也包括了部分定性研究。这些研究主要包括女性在劳动力市场的地位的变化—就业率,性别收入差异,职场歧视,职业隔离,母职惩罚等;私人家庭领域;以及性别意识形态的变迁。通过这篇以理论为导向的综述,作者希望鼓励从事实证研究的学者能够在本土化的理论框架的指导下,在本土的情境中发展假设,提出问题;也希望鼓励从事理论研究的学者更多地关注实证层面的性别变化动态,发展本土化的概念和理论,和国际前沿的理论直接进行对话。

公私领域的分离和性别观念的复杂性

在改革开放前,秉承恩格斯关于妇女解放的理念,国家通过鼓励女性参与劳动来实现男女平等。中国女性劳动参与率一度超过90%,比许多西方发达国家还要高。国家通过单位制提供各种福利,如托儿机构,幼儿园和学校,食堂,医疗和养老服务等等,来缓解女性的家庭负担,以期解放女性劳动力。而家庭的各种功能则或多或少被单位所接管、容纳,而家庭的目标也在某种程度上从属于社会主义生产建设的宏大目标。在宋少鹏和左际平以及蒋永萍教授的“公私相嵌 ”和“家国同构”的理论模型的基础上,作者们同样强调意识形态的作用,提出了单位体制和马克思主义性别平等意识形态的二元国家机器是前三十年性别平等的重要社会机制。这里需要提出的是,正如宋少鹏等很多学者指出,

性别分工在社会主义时期仍然存在,特别是家庭内部的传统性别分工和父权传统仍然一定程度上被有意识地保留在私有领域。

而在改革开放也就是市场化的三十年,随着单位体制的瓦解和马克思主义意识形态影响力的趋弱,公私分离的趋势渐渐出现。一方面,以前由单位包揽的各种社会再生产和照料的功能渐渐“社会化”和市场化,回归为个体家庭的责任;而由于家庭内部的传统性别分工在计划经济时代仍被保留,这些家务、养育、照料方面的责任也就理所当然主要由女性来承担,造成了女性的家庭-工作冲突的激化。在公私领域日渐分离的同时,作者们指出,女性在劳动力市场上的地位—如性别收入差距的增加,性别歧视,母职惩罚等等,影响女性在家庭中的权力;而女性在家庭中的地位—如对女性传统性别角色期待的加强和家庭-工作冲突的强化,也影响女性在劳动力市场上的地位—如性别歧视,晋升机会等等。另一方面,由于马克思主义意识形态影响弱化而形成的真空为一种更为复杂的性别观念所替代。这种新的性别观念既有儒家父权传统的性别规范,也有市场经济强调个人素质和竞争力的一面,兼杂着新自由主义影响下强调个人责任和个人选择的理念。

这种传统和现代杂糅而形成的复杂的性别观念,反映和支持了我国在市场转型时期和全球化背景下出现的新的性别动态。

于是我们便可以理解,在当代中国,我们既可以看到“女德讲师”这样打着“传统”“国学”旗号谋求市场利益的魑魅魍魉,同时又出现对西方女权主义断章取义但骨子里还是坚守传统性别观念的“中华田园女权”。正如本文对北欧福利国家中男女平等政策(如共同参与家务、针对父母双方的产假等)的讨论,

女性主义的发展和性别平等的推进从来都不是建立在喊口号这样的空中楼阁之上,国家制度和政策的支持与观念的转变应同时进行。

从这个意义上讲,本文也对于我国性别平等的顶层设计和精准制定政策来针对和化解目前在部分社会领域出现的性别平等倒退现象有着启发意义。

文章的理论架构如下:

参考文献

England, Paula. 2010. “The Gender Revolution: Uneven and Stalled.”

Gender& Society

24(2): 149-166.

Ji, Yingchun, Xiaogang Wu, Shengwei Sun, and Guangye He. 2017. “Unequal Care, Unequal Work: Toward a More Comprehensive Understanding of Gender Inequality in Post-reform Urban China.”

Sex Roles:

1-14.

Ji, Yingchun. A Mosaic Temporality: New Dynamics of the Gender and Marriage System in Contemporary Urban China. (unpublished manuscript)

计迎春. 马赛克现代性:从家庭、性别和人口转型来探讨中国社会的现代化动态. (讲座PPT)