正文

温馨小提醒:欢迎聆听莫非老师婚姻讲座,请在“喜马拉雅FM”电台搜索、添加:莫非不朽的传说,或点击文章末尾左下方“阅读原文”。

不知是否曾经感觉到有一种人会咬人,是什么样的人呢?就是批评你的人。当对方开口说出对你建议的时候,感觉不到任何善意,反而觉得对方一口咬上自己的心。

而且批评这事也怪,很少是透过邀请,大部分都不请自来地让人措手不及,也因此没有太多人可以优雅地接受,只会感觉不悦。再糟糕一点,则觉得内在水平线被踢翻了。更严重地,甚至觉得自己的世界瞬间被摧毁!

这方面有谁可以免疫吗?请举手。

有没有想过,为何我们那么怕被人家批评呢?

是否因为我们的自我多少都有点脆弱,无法承受被他人曝短?那从未发现或一辈子遮掩的短处,今天若一旦经人指出,深藏的自我怀疑哪怕只有一丝丝,也会像鱼般活蹦乱跳地翻出生活的水面,奋力地在那挣扎摆动。再者,诚实点来说,谁不对自己的表现、价值感、能力或吸引力没有丁点怀疑呢?

我们多么需要他人的肯定来形塑正面的自我形象?即使很多时候,自己的缺点像国王的新衣,众人早一目了然,只有自己不知。很多还是情愿活在语言所搭建出来的假像中,也不愿真实地面对自己的缺憾去作任何地改善。

之所以如此地恐惧批评,很多可能是和我们的成长经验有关。

每个人生下来,所有的成长都牵涉到不断地学习和调整。若无批评和指正,又如何知道要往哪个方向长或不长呢?而这常提出批评建议的,通常就是我们的主要照顾者。最多的是父母,也可能是亲戚或老师。

他们所提出的批评或建议,大部分都和想要帮助我们融入社会有关,免得我们日后会被社会排斥。然而,相信很少父母或生命权威人物会有足够的智慧来口吐仁慈。以致于成年后,不管已有多少成就,仍无法刷掉批评所引发出来的儿时梦魇。感觉像似被打回原形──那小孩低着头挨骂的身影,尖锐地无助,被遗弃地伤心。

然而不可否认,

被批评颠覆的往往又不只是自我形象,还有更多的是关系中的接纳感。

批评常让我们感觉不到爱,反而觉得受到否定和爱的收回。很多孩子都怕“

父母因为......不爱我了!

”因此不管你年纪多少,只要批评送过来,就会联想到幼时的焦虑和挫败经历。

更何况批评的语言和态度常有

“

从上对下

”

的轻蔑或责怪感。不管是不同意或负面评价,都感觉传过来的信息是:

“

你不好!你作的事差劲!

”

、

“

你写的文字不够看!

”

、

“

怎么会犯这样低级的错误,够笨!

”

这些皆是一种自我价值的批判。如果内里有一受伤的孩子,儿时伤口从未有机会走过疗愈,成年后,每次的批评便形同被揭开疮疤,被按了内在的敏感按钮,一听就跳脚,自卫得像个刺猬,谁都不能靠近。

也因为批评连结着关系被斩断的威胁。在一个团体里,愈是尚未建立归属感的,便愈怕被批评。不管对方用心多么良苦,所提出来的批评对自己多么有益,听起来总像是对自我的攻击。无论是质问、不信或争辩,都感觉到整个人在被冲击、被颠覆。

艺术家和创作者面对批评又要比一般人来得难。因为一方面创作者皆敏感,全身都是感觉细胞,对批评的承受力一下就上升到饱和。另外一方面,所谓的创作就是要坚持走自已的路、摸索自己的风格。任何人若想要挑战就会引起愤怒!有的甚至觉得自己所有的

“

灵感

”

都来自神,任何人批评自己的作品就等于在批评神!如此这般地显现最高权威,让人无从辩解。也从而让人遗憾地,阻挡了艺术更进一步完善的可能。

对敏感的人来说,儿时被修正的经历是一种原始的伤心感。每受批评,就形同再重新经历了一次打击或攻击,而会想要自卫。或是回嘴或在心里辩驳:

“

我觉得自己已经很努力了!

”

、

“

你知道我付了多少代价才写出来吗?

”

、

“

我为何放着好好的日子不过,要如此受委屈?

”

、

“

你懂什么!?

”

......

反应较重的且会和对方拉开距离,甚至斩断关系。所有的表现都脱离不了:

“

我没错,是你错!

”

我们捍卫的是自己的自尊和自我形象。

这样的人也特别

“

听不懂

”

他人的建议。更无法适当地感谢对方

“

建言

”

,谦卑受教地响应。

所以过度敏感和自卫的后果,常会造成自己与谁都保持距离,沟通的管道也因而被堵塞。周边人皆如英文所形容的

“

踩在蛋壳上

”

,小心翼翼,真让人累,因为那是种消耗。渐渐地,便会窒息他与他人的关系、停滞属灵生命的成长,掐死创作的发展。

但是故步自封的人,却不见得知道自己是故步自封。如此地不能接受批评,老实说是挺严重的一个品格缺憾,因为对自我和周身世界的真相莫明,如何还能长进呢?

想想哪一种比较可怕?是全世界皆知,就你不知关于自己的真相可怕?还是你和全世界都知道关于自己的真相可怕,但总算可以开始有机会来寻求改善了?

让人遗憾的是,一点都动不了的人,神也用不了。能动多少就能用多少,这有个名词叫做

“

可塑性

”

。

不愿接受批评的人,所面对的危险是画地自限,让自己永远无法活出神的真正心意。

当初以色列长老来找撒母耳,想要撒母耳为他们立一个王,撒母耳也觉得很被得罪。认为这是对自己领导的一个否定,说他年纪老迈,儿子也领导无方,形同搧了他一个耳光。然而,神对撒母耳说你不要觉得这是冲你来的,他们是厌弃我,不要我作他们的王。

所以真相后面还有真相。如果撒母耳过度自卫和防御,整个以色列史都可能会停在撒母耳和上帝的辩论。如果我们过度敏感受伤,也会活不出来神的心意,作不了神的事。

若要成为一位合神心意的创作者,就不能让自己的过度敏感局限我们的写作发展。因为真正的写作进步,全在于聆听响应、评析、和建议。只要你愿意对响应开放,其实是为自己争取到更大的学习空间,是被对方送过来的建议祝福。

所以,要如何响应批评呢?

若要能够坦然面对批评,便先需要学习如何巩固内在的自我。只有当内在的安全感抛了锚稳住后,他人看法才不会是动摇我们自我形象的风浪。

这有点像是明明知道自己有50块钱,别人却否认说:

“

你哪有那么多?

”

你会生气吗?你可能只会感觉好笑。对方如何会清楚你有多少钱?待假以时日,慢慢就可以让对方知道。

反过来说,对方如果嘲笑你只有50块钱时,也可以坦然承认,因为对方讲得是真相。但若心中开始有不舒服的感觉跑出来时,就表示你对一个只有50块钱的人也有些负面想法,是引以为耻还是心虚?那又是为何呢?也需要深入了解。

往往,让我们不安的是,不太清楚自己到底有多少斤两?然后对自己不确定的那一点,对这世界来说到底是够还是不够?

若能主动清点自己的

“

仓库

”

,了解并接纳

“

尺有所长,吋有所短

”

,就是巩固内在的自我。另外,被颠覆时平衡回去的方式,就是

“

重设

”

自己内在的按钮。告诉自己我是神所创造的,从根本上是

“

好的

”

。被批评,并不是全盘皆输的局面,只有枝节需要

“

修剪

”

,像棵树,修剪后才能结出更多的果子。还不到把整棵树都砍掉的地步。

批评让人受伤的地方,常因为不请自来,心中尚未作好接受批评的准备。但若主动邀请他人对自己所做的事或自己这个人有些建设性的建议,心理上比较不会被动地感觉受攻击,而且也会对自己长远的发展有很大的帮助。

这方面大卫可能是最识好歹的艺术家了。

任凭义人击打我,这算为仁慈;任凭他责备我,这算为头上的膏油;我的头不要躲闪。(诗141:5)

击打

“

算为

”

仁慈,责备

“

算为

”

膏油,一切皆在你怎么想、怎么响应。

拥有一颗谦卑受教的灵,对建议开放,觉悟上帝有时会透过某个人的口来帮助你成长。无论是灵里还是创作方面,最好的建议常会成为你最好的朋友。

另外一个接受建议的圣经例子,是使徒行传里的亚波罗。他的故事记录在使徒行传18章24-28节。从经文中看来,亚波罗是一有恩赐的老师和领袖,有学问又能讲解圣经。但是他的神学有点偏差,只知道约翰的洗礼。百基拉和亚居拉听见他的分享,就把亚波罗接来,将神的道给他讲解得更详细一些。

我们不清楚他们向亚波罗说了什么,但是亚波罗却面临一个选择,或者从听到的真理中受益,或者自卫辩解拒绝真理,到底他已是很有恩赐的一个名讲员,谁又能说得了他?但是感谢主!阿波罗迎接建议像迎接诤友。从之后他的服事大大兴旺可以看出。又受众人接待,同时还能帮助蒙恩信主的人; 有能力可以驳倒犹太人,引经据典地为耶稣作证。

良药总是苦口,但愿我们都能吞下自己的骄傲,了解无论到了几岁,走到什么样的社会或属灵身分,我们都有可以成长的空间。

有时众说纷纭,我们也需要

“

慎思明辨

”

的能力,才不会人云亦云无所适从。这就好比分辩麦子和糠秕,要了解不是所有的响应都带着敏感和恩慈,但不意味着我们就无所学习。有时候,我们需要直接跳入他们在说甚么,而不去在意他们怎么说。

也不是所有的响应都出于善意或爱心,但我们可以有病治病,无病防身。学会问自己:既便如此,我还是可以从中得到哪些帮助?

在写作上,也可以问:从这样的建议中,我可以学到什么,会让我成为更好的作者?自然,文学作品的批评无法客观,有人爱,也可能有人恨。如何接收信息,就需要慎思明辨。若真有缺失,就需要优雅地接受指正。

没有人可以次次完美,人皆会犯错,重点是不回避自己的短,学习如何优雅地认错。这是接受自己的责任,不怪罪他人,不找借口脱身。然后从人的指正中学习,继续往前走。

有些人无法承受他人的指正,内里大伤,要花很大的精力在疗伤,或者理喻对方的种种不是,来捍卫薄弱的自我。或者自我打击,如果真如对方所说我作得不够好,那就根本不应该再继续服事或创作。自此脱离岗位,不再继续为神作工。

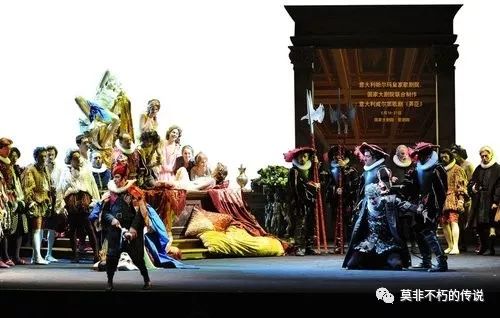

威尔第歌剧《弄臣》

歌剧大王威尔第(Giuseppe Verdi) 写了十部歌剧都搞砸后,才写出他最伟大的杰作之一《弄臣》。那时他已38岁。然而当初这部歌剧因主要是建立在雨果的一部戏剧(Le Roi S'Amuse)上,唱词必须经过大量修改才能够符合当时的审查标准。威尔第也因此数度几乎彻底放弃它的创作,但这部歌剧一经上演便取得了巨大的成功。

想想,在修改的过程中,威尔第若完全接受不了批评,或花很多时间在疗伤,《弄臣》也就推不出来了。他若不优雅的认错,慎思明辨地修改,他意大利

“

歌剧大王

”

的声誉,和在19世纪被视为最有影响力的歌剧创作者的名声,就可能要改写了。

不被指正击垮,并在分辩出对方是真正的

“

指正

”

时,就心存感谢,且从错误或不足中学习,就是优雅地认错。

也可想一下,若为己,碰到批评多半会受伤。但今天若是为神呢?你愿意受点委屈,改善一下吗?一个人能为神所用的格局大小,常也就在你吞得下批评多少,是否愿意调整自己并继续往下走?

若真能接受批评,一笑泯恩仇,那走出来的天就大、也亮了。我向往那样的宽广,你呢?

(文中所有图片来源网络)

你想要学习如何微写作吗?

☟☟☟

莫非老师主讲《微写作书写营》开班啦,抓紧时间报名!