生活中常常听到这样的话:做人做事要讲良心。良心就是道德,古往今来,先哲们都说过它的重要性。

康德说:“在这个世界上,有两样东西值得我们仰望终生:一是我们头顶上璀璨的星空,二是人们心中高尚的道德律。”王阳明也表示,我们终其一生就是要通过致良知,到达道德的完美境界。

那么,道德究竟是天生就固有的,还是可以通过后天学习呢?神经哲学家帕特里夏·丘奇兰德在她的新书《良知》里,为大家揭秘了这个发人深省的问题。

她提出了一个大胆的解释,那就是道德是根植于人类的大脑里。这种看似异想天开的结论,引起了人们的争议,但不得不说,当科学在不断蓬勃发展,以后面对人性道德问题时,也许不会再有无力的感觉。

本文经公众号利维坦(ID:liweitan2014)授权转载

作者Sigal Samuel

帕特里夏·丘奇兰德(Patricia Churchland)是一位神经哲学家。这是一种时髦的说法,以表明她的研究对象是脑科学和古老的哲学问题,以及两者是如何相互阐明的。

许多年来,她都尤其被一个问题所困扰:

人类是如何开始具备共情心理和其他的道德直觉的?那被我们称作“良知”的恼人碎碎念究竟从何而来?

神经哲学家帕特里夏·丘奇兰德。

©

The New Yorker

丘奇兰德在她的新书《良知》(

Conscience

)里提出,哺乳动物——人类,当然,还包括猴子,啮齿动物等——是由我们的大脑的演化过程,才发展出道德直觉的。母亲们感到同孩子之间的深刻联系,是因为这种联结

(通过它们,母亲的基因)

帮助孩子存活了下来。

这种感知联系的能力逐渐泛化到配偶、亲属和朋友之间。

“联结引发关心,”丘奇兰德写道,“关心进而引发良知。”

对于她来说,良知并非一套绝对的道德真理,而是一套社群规范,它被演化出来,是因为它有用。

比如说“讲真话”和“恪守承诺”,就能够帮助一个社会团体黏合在一起。甚至直到今天,我们的大脑都会在我们的行为产生社会认同时释放令人愉悦的化学物质

(没错,多巴胺)

,而当行为造成社会不认同时,则会释放令人感到不悦的物质。

你会注意到,像“

理性

”和“

责任

”这类词——传统道德哲学的中流砥柱——在丘奇兰德的讲述里不见踪影。取而代之的是对大脑区域的讨论,比如

大脑皮层。

©Goodreads

将道德根植于生物学的做法,让丘奇兰德在哲学家中成为了一个颇具争议的人物。有的人认为这种做法本身就道德败坏,因为它构成了贬低伦理价值的威胁,把伦理降格至一堆包裹着大脑的神经化学物质。若干哲学家抱怨她做的不是“正派的哲学”。另外一些批评家指控她的科学主义,即把科学的价值抬高到将其视作唯一知识来源。

我和丘奇兰德就这些控诉展开了对话,同时谈及那些让她相信是我们的大脑塑造了我们的道德冲动的科学实验,并最终涉及到了政治信仰。以下是我们的对话稿,出于长度和清晰度的考量,稿件经过编辑整理。

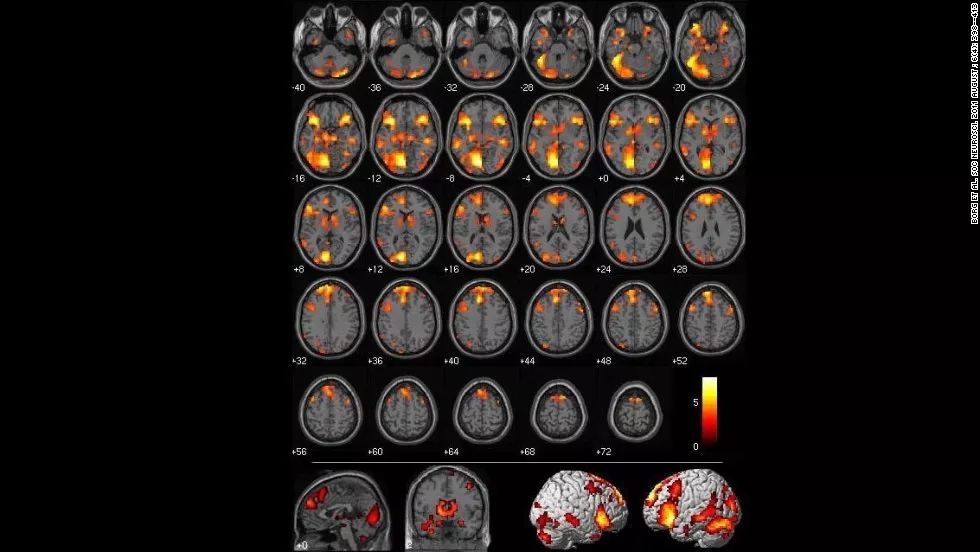

这张图片显示了判断错误行为的人和认为没有错误的人的大脑活动的不同。©CNN

下文中:

S

——采访者西加尔·塞缪尔(Sigal Samuel)

P

——神经哲学家帕特里夏·丘奇兰德(Patricia Churchland)

作为一个神经科学家,要为道德拼凑出一种生物学基础该如何开始?

举个有趣的例子。有种叫田鼠(voles)的小型啮齿动物,它们自身有很多种类。其中,

山区田鼠(montane voles)的雄性和雌性在相遇、交配之后,会就此分道扬镳。

但草原田鼠(prairie voles),它们相遇、交配,之后却厮守终生。

于是神经科学家问道:它们的大脑有什么不同?

这里要谈到一种叫做催产素(oxytocin)的特殊神经化学物质,它通过特殊受体被神经元吸收。你可以通过调节受体密度来调节催产素的效果。

科学家发现,

在大脑的奖励系统中,草原田鼠的催产素受体密度要比山区田鼠的高很多。

这一点改变了动物的行为方式组合。

事实证明,

催产素对于感到联系是一种至关重要的物质基础,而感到联系又是共情的前提。

(www.nature.com/news/gene-switches-make-prairie-voles-fall-in-love-1.13112)

在你的书中,你写道“我们的神经元甚至参与决定我们的政治态度——决定我们是自由派还是保守派——这隐藏着道德规范方面的暗示”,对吗?

对的,曾经有一项实验让我非常惊讶。研究者们集结起许多实验对象,把他们安排进大脑扫描仪,然后给他们看各种各样不带意识形态色彩的图片。

他们有时

仅凭一张图片就可以将保守派和自由派区分开,精确度高达约83%。

(www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4245707/)

这太不可思议了。而且这些让我们更倾向于保守主义或者自由主义的脑内差异,是由我们的基因差异所决定的。那么我们政治态度中的多大比重可以被算到基因头上呢?

这些人格学态度是高度遗传性的——大约50%可遗传。不过当然,学习同时扮演着重要角色。所以

基因不是一切,但也不是等于零。

这大概意味着,我们当中的一些人会发现某些规范更容易学习,某些规范更难以放弃。如果我是陪审团的一员,我会有想要更仁慈一些的倾向吗?还是相反?如果我有略微不同的基因,我会给出不同的反应吗?答案或许是肯定的。

我怀疑这个答案会让很多人觉得不舒服。有的人觉得把良知根植于生物学源头是贬低它的价值。当你在你的书里说“你的良知是一种大脑建构”时,有人理解成“只不过就是一种大脑建构而已。”

好吧,但是

实际上似乎不存在什么大脑之外的东西,什么类似于非物质灵魂的东西。

所以我认为,意识到我们的道德倾向同样是大脑的产物,不该有什么过分惊讶的。

我之前有说过,我不认为这是贬低。我反而认为这真的很棒。大脑比我们想象的要更加非凡和美妙。我不是认为这就不算真正的价值了——这就和价值本身一样真实!

那么,当人们批评你的生物学观点成为科学主义的牺牲品,或者说它过于简化时,你如何回应呢?

我觉得这很荒谬。

科学并非世界的全部,还有很多通往智慧的道路,它们并不一定和科学相关。

亚里士多德知道这一点,孔子知道这一点,我也知道这一点。

“简化”的意思是——我猜——是个贬义的说辞?但是我只是将简化行为视作“用描述更基础级别事物的方式来解释高阶现象”,它是在解释世界的因果结构。所以如果这就是简化论的话……嘿,我认为贬低它才是错误的!

听起来你不认为你对道德的生物学视角会让我们对它们产生轻蔑——但无论其起源如何,它们仍然令人钦佩。你认为你的生物学视角会如何改变我们对道德的看法?

它可能会让我们更谦逊一些,更愿意倾听别人的意见,少一些傲慢,少一些认为只有我们在社会上的特定行事方式才有价值的想法。

如果我们不去想象世上存在着一个只有少数人有权进入的柏拉图式的道德真理天堂,而是知晓它其实是一个实实在在的事情——需要去探索,如何才能最佳地把自己组织进社会群体——我认为这或许是一种进步。

你的观点可能带来的一个挑战是:如果我的良知是由我的大脑组织方式所决定,也就是由我的基因所决定,这会对自由意志的概念带来什么影响?会危害或至少是改变它吗?

这要看情况。如果你认为拥有自由意志,意味着你的决定诞生于一个偶然的真空,平白无故从你的灵魂中喷涌而出,那我猜这的确会让你烦恼。但当然你的决定并不是这样来的。我将自我控制视作真正应该取代那种自由意志幻想的东西。并且我们知道有提升自我控制的方法,比如冥想。

我们的基因的确会影响我们的大脑运作和决策制定。

所以你可能会觉得,“哦,不,这意味着我只是个傀儡!”但实际上,人类有一张巨大的大脑皮层。

皮层的一个特别之处在于它在基因和决策之间提供了一种缓冲。

蚂蚁或白蚁在它们的行动中几乎没有灵活性可言,但是如果你有一张大的脑皮层,你就有很大的灵活性,这就是它的好处。

我认为,最终做一个现实主义者比浪漫地希求一个灵魂要好。

S:说到动物王国,你在你的书里提到另外一个草原田鼠的实验,我觉得特别动人,虽然是有些诡异的动人。你能描述一下它吗?

田鼠们在荷兰的瓦登海边抱作一团。Universal Images Group via Getty

我觉得那是一个很美的实验!你有一对互为配偶的草原田鼠,你将它们中的一个取出笼子,吓吓它,并测量它的应激激素水平,然后再把它放回去。另外一个会立刻冲向它,开始为它舔毛。

如果你测量这一个的应激激素,你会看到激素水平已经上升到与受惊吓的配偶相匹配,这意味着共情。

(原来处于放松状态的)

田鼠之所以为配偶舔毛,是因为这个行为产生催产素,而催产素会降低应激激素水平。

那是肯定的。我认为这一点毋庸置疑。像弗兰斯·德·瓦尔(Frans de Waal)这样的动物行为专家已经清楚证明了动物拥有

共情能力

,它们也会哀悼,会为他者辩护,会在战败后安慰同伴。我们看到过一只黑猩猩用手臂环绕另一只。我们看到过一只啮齿动物帮助同伴逃脱陷阱,或者与同伴分享食物。

任何它们没有的东西,我们也都没有——

我们只是多了些神经元。道德的前导机制存在于所有哺乳动物体内。

再谈谈你书里的哲学方面,你挺清楚地表达了对康德和功利主义者的反感。但你似乎比较青睐亚里士多德和休谟。他们的哪些观点更与你的生物学视角契合?

我认为康德和功利主义者的问题在于,他们有这样一种实际上是浪漫的废话的想法,即,如果你能够阐明最深刻的道德行为准则,那么你就会知道应该如何行事。事实证明这是完全行不

通的:不存在最深刻的准则。我们有各种经验法则可以帮助我们找到一个起点,但是它们不可能处理得了所有时间里所有人的所有情况。

亚里士多德意识到了我们天生是社会性的,我们合作来解决问题,且习惯很重要。

休谟在18世纪有类似的倾向:我们有“道德情操”,它内在于我们的性格,让我们想要具备社会性,并关心那些与我们有联结的人。于是才有了我们所选择的习俗,好让我们的社群黏合在一起,但随着时间变迁,它们或许也需要调整和改变。这些就与事物的神经生物学现实一致多了。

不过在我看来,你需要一些论述来填充“是”与“应该是”之间的空白。的确,我们的大脑被定式设置为更关心某些事物,但仅仅因为我们的大脑将我们趋向某种方向,并不意味着我们应该屈服于它,是吗?