近日,中国科学院武汉病毒研究所王华林学科组在埃博拉病毒糖蛋白致病效应及其实验模型的研究中取得新进展,部分成果以Ebola virus mucin-like glycoprotein (Emuc) induces remarkable acute inflammation and tissue injury: evidence for Emuc pathogenicity in vivo为题,在线发表在Protein & Cell上。

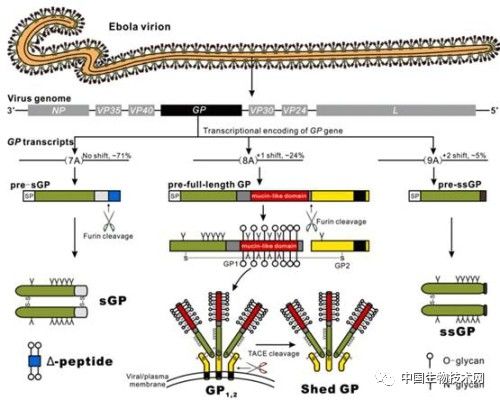

埃博拉病毒(Ebola virus,EBOV)是目前已知的对人类最致命的病毒之一,EBOV感染导致埃博拉病毒病(Ebola virus disease,EVD),临床上表现出过度的炎症反应及多器官功能的损伤,但其致病机理尚不清楚。EBOV可编码多种形式的糖蛋白(glycoprotein,GP)(图1),体外研究发现,EBOV囊膜糖蛋白GP1,2的表达诱导贴壁细胞变圆和脱落,暗示GP1,2除具有介导病毒入侵宿主细胞的功能外,似乎还有直接的致细胞病变效应;细胞水平的进一步研究发现,GP1,2刺突表面的一个重度O-糖基化的黏蛋白样区域(mucin-like region)是GP1,2导致细胞形变效应所必需的。此前对这些糖蛋白潜在致病效应的推测,只是基于细胞或组织培养物水平的初步研究,GP1,2及mucin-like糖蛋白部分的致病效应尚缺乏体内水平的直接证据;作为生物安全四级病毒,EBOV的致病机理研究受到高等级生物安全实验室等特定实验条件的限制。

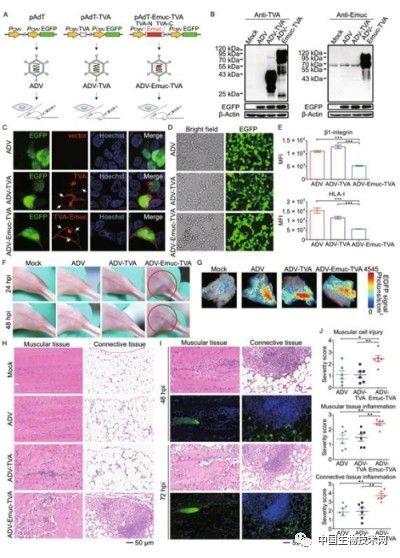

研究中,王华林课题组构建了一系列腺病毒基因转移载体,并利用腺病毒基因转移技术,在生物安全二级实验室的实验条件下,系统地研究了EBOV包膜型mucin-like糖蛋白(Emuc)在细胞以及小鼠模型中表达的致病效应。研究人员验证了Emuc对贴壁细胞的致形变能力,又通过腺病毒基因转移、动物组织原位实时成像及组织病理学分析,发现Emuc包膜表达诱导了小鼠组织损伤并伴有显著的急性炎症反应,首次在体内水平证实了Emuc的致病效应,并对Emuc在动物模型中的致病性进行了大量细致分析。Emuc表达导致的急性炎症及组织损伤作用提示该蛋白可能在EBOV致病(包括引发过度炎症)的过程中扮演着重要角色,为EVD病理(特别是其炎症病理)的研究提供了重要线索。此外,该项研究也为进一步揭示Emuc等烈性病原体致病因子的致病效应及其分子机理,提供了重要且便捷的实验模型,此模型或可用于研发针对这些致病因子的特异性干预手段或治疗药物。

该研究得到了国家自然科学基金创新研究群体、国家重点研发计划以及研究所“一三五”规划等的资助。

埃博拉病毒EBOV编码多种形式的糖蛋白。

腺病毒载体基因转移实验模型及埃博拉糖蛋白Emuc在细胞及动物模型水平的致病效应。

中国生物技术网诚邀生物领域科学家在我们的平台上,发表和介绍国内外原创的科研成果。

注:国内为原创研究成果或评论、综述,国际为在线发表一个月内的最新成果或综述,字数

500字以上

,并请提供至少一张图片。

投稿者,请将文章发送至

weixin

@im.ac.cn

。

本公众号由中国科学院微生物研究所信息中心承办

回复关键词

“

热点

”可阅读

热点专题文章,包括“施一公”、“肠道菌群”、“肿瘤”、“免疫”和“健康”

热文TOP10(统计周期:2016.5.1-2016.7.10)