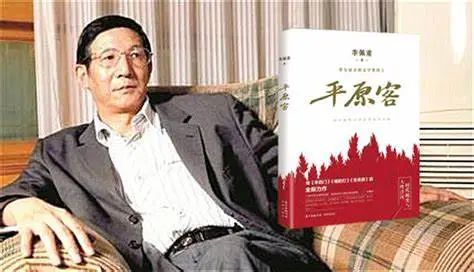

《平原客》是著名作家李佩甫的作品。该书于2018年4月23日入选“2017中国好书”图书书目,2019年8月荣获第七届花城文学奖长篇小说奖。

李佩甫是河南许昌人,他深情于土地,对平原上的乡人有着深厚浓烈的情感,他常将乡人比作植物,并努力探究土地与深植于土地上的植物的关系。

作者在《平原客》里塑造了个性鲜明的众多人物,有小麦专家、留美博士、副省长李德林,有花匠之子、副市长刘金鼎,有擅长跑关系走门路的花客谢之长,还有在破案一线奋力挣扎的公安局长赫连东山。

在作者的笔下,他们如同平原上的一棵棵植物,从深深扎根的土地出发,一步步走高,各自演绎着悲欢离合的人生。

花客谢之长,精神世界的负翁。

谢之长,本是平原小镇上只能撑起一个小门市的普通卖花人,机缘巧合间发挥了他能言善辩的功夫,将花匠刘全有被学校勒令退学的儿子刘金鼎“跑进”了重点中学。

由此开始,他继续发挥他的特长,不怕冷眼,不怕拒绝,辗转于市委市政府机关大院各个局、科室。

这些单位不要花,他就免费送花;单位里的那些人不会养花,他就定期送专门护理花的护工去打理;就连最铁面无私、最无情冷酷的赫连东山那里,他也机智的送下了一盆文竹。

他成功的将自己的花推了出去,他成了市里没人不认识的“花客老谢”。十多年的时间里,他从一名弱小无名的卖花人蜕变成坐拥“花世界集团”商业王国的董事长、亿万富翁、市政协副主席、商会会长。

他借着经济飞速发展的春风,依附官场上的力量,经营着他的人脉、钱脉。他与刘金鼎互相成就,一开始他是刘金鼎的小贵人,等刘慢慢成长为副市长时,刘又是他的大贵人。在刘金鼎的点拨下,他出资成立了梅庄,也就是后来成为副省长的小麦专家李德林的据点。他出资支持李德林离婚,甚至最后为李德林参与绑架杀人。

虽然不可一世的谢之长能量极大,对赫连东山的破案一再设置障碍,然正义终究会实现,他要接受应有的惩罚。

在谢之长成为亿万富翁后,刘金鼎对他说,现在他什么都不缺了,只缺一样,那就是文化。谢恍然大悟,立即将自己的办公室摆上了满满的书籍,并进行了文艺而奢华的装饰。

刘金鼎所说的“文化”与谢之长所理解的“文化”其实是一致的,他们只是拿文化作为幌子,或者说用代表文化的身外之物对自身进行了美化,假装自己有文化而已。

说到底,谢之长只是在物质世界里赚了个盆钵满钵,他的精神世界却跟不上物质世界的脚步,甚至不进而退,直至一片荒芜。

花客谢之长,是脱离了土地的树,看似繁茂,实则已经枯萎,他没有向内扎根,忘记了向内生长的基本法则。

门客刘金鼎,一心向上的依附者。

故事一开始便以小刘金鼎坐在花匠父亲推着的独轮车草筐里,跟随父亲前往八十里地之外的开封卖花讨生活开始的。刘金鼎永远都忘不了中途路上父亲花一毛五分钱给他买的三个面包的味道,那是他长大以后再也寻不到的人间美味。

刘金鼎先后被谢之长“跑进”了重点中学、农业大学,又经谢之长引荐认识了人生的大贵人——时任农业大学副校长的李德林。

在大学期间,刘金鼎便时不时的去李校长家里,打扫下院子里的卫生,跟李校长拉拉家长。他毕业时,恰逢李校长被提名副省长,李校长便写了“到基层锻炼”的纸条交予他。

纸条遇上了擅长识文解字、爱揣上意的镇办主任唐明生,他便莫名其妙的由最基层、最偏远的一名技术员变成了农技站的副站长,又因了李省长的一句问及刘金鼎在基层锻炼的如何的随意话,便被提成了副乡长。

刘金鼎每隔一段时间便跑到省城,美其名曰想和老师(自称李省长为老师,其实没被李省长教过)吃一次烩面,而他的仕途也随着吃烩面的次数渐渐的升了起来,从办公室副主任,一路攀升,最后到了副市长。

做了副市长的刘金鼎,三次向李德林提到《史记》中平原君的三千门客,他不断地劝说李德林,想要往上走,就一定要有自己的班底。他自愿成为李德林的门客,为李的仕途出谋划策,并鼎力相助。

他从带团出访以色列,参观犹太人“大流散纪念馆”的灵感中,生发出为李德林建立据点的想法,一是因为每次都要带李德林外出找吃饭的地方,找的烦了;二是要为李德林今后的仕途打好各项基础。在花客谢之长及其他商人的资助下,据点“梅庄”以建立“小麦实验基地”的名义把官商聚会的会所“名正言顺”的建立了起来。

刘金鼎除了关心李德林的仕途,也在关心着李的家庭,他名义上以给李德林的老父亲找保姆而实际上却是给离婚后的李物色合适的婚姻人选。他找到了徐二彩,一个地道的梅陵乡人。然而一开始朴实善良的徐二彩一跃成为省长夫人后性情大变,逼得李德林无法生活,只要离婚。

然而徐二彩太过难缠,各种办法用尽,始终不同意离婚,最终刘金鼎与李德林达成了默示的统一,并授意谢之长找人绑架杀害了徐二彩。

门客刘金鼎,是“志向高远”的树,一旦生枝发芽,便汲汲营营,一心向上爬,只追求华丽的外表和虚浮的人生,注定功亏一篑。

过客李德林,黄粱一梦终成空。

生于贫苦家庭,生长在贫寒年代的李德林,靠着乡人们的接济,以优异的成绩考上了省农科大学。他是大学里最吃苦的学生,除了吃饭和睡觉,其余的时间里,他不是在教室就是在图书馆。

他是吴教授最得意的学生。在整个农学系,他的成绩最好。特别是在大三的时候,他是当年农学院唯一在美国《土壤学会期刊》上发表论文的学生。同时又有两篇论文经国际上知名的《期刊引用报告》检索。

寒窗苦读的学子,有着最朴实的梦想。那就是研究出“双穗小麦”,让所有人都吃上白馍。为此,他勤奋刻苦,将所有的时间都花在学习和实践培育上。即便后来担任副校长、被公派留美,他也是最刻苦最努力的学生,他努力学习国外先进知识,坚持回国继续研究他的“双穗小麦”。

勤奋刻苦的付出,让他收获了一系列闪光的头衔:留美博士、“农科大”副校长、首席小麦专家、农业部专家组顾问、国家“863”计划评委。正因他是国家难得的专家型人才,吴教授即自愿提前退休以求国家考虑重用李德林,之后李德林便被任命为主管农业的副省长。

履职初期的李省长,亲民、和善、专业,每到一处考察,便戴上草帽亲自下地查看育苗情况。每次开会,他那一个个精确到小数点后三位的数字,把在坐的与会人员佩服的五体投地。他被乡人们亲切的称为“戴草帽的省长”。

然而,

如此亲和优秀的省长,却有两次不幸的婚姻,特别是第二次与徐二彩的姻缘,令他痛苦不堪。

他不敢也不想回家,身边最亲近也最知晓其家庭状况的也只有刘金鼎,而刘金鼎一次次的据点劝说、“端”官架子劝说,一次次带他寻找吃喝享受的潜移默化的行动,正一步步将前途无量的专家人才带入无法回头的深渊。

“麦子黄的时候是没有声音的,头发白的时候也没有……我怎么就信了呢?”他在书中三次痛苦的悔悟,令人印象深刻。改变总是无声无息的,就像小麦在不知不觉间的成熟,白发在悄无声息间的生发。改变不会给你任何信号,只能自己去用心体察。

他第一任妻子罗秋旖说的对,国家可以有无数个李省长,但研究双穗小麦的小麦专家只有一个。在李德林迈入官场,一步步深入的时候,虽然他想继续研究然而时间、精力达不到,

更重要的是,他已经放低了对自己的要求,他失去了方向。

而当他默认刘金鼎让徐二彩彻底消失时,他已经跌入了犯罪的泥淖。

他忘掉了曾经最朴实的梦想,他忘掉了曾经深深热爱的土地和土地上那黄澄澄的麦穗,他甚至忘掉了做人的基本道义。

花匠刘全有从深山里将三百年的梅花古桩连根拔出,虽然精心养殖,开过几次繁花,最终却难逃腐朽的命运,化为尘埃。李德林就像离开了土地的梅花古桩,虽然辉煌壮丽过,但他的人生根基已经断裂。

李德林的一生,如匆匆过客,又如黄粱一梦。成功过,喜悦过,但最终梦醒无痕,空空如也。

作者在书的“后记”《蝴蝶的鼾声》中解释道:“客”在平原的语境中是一种尊称,上至僚谋、术士、东床、西席;下至亲朋、好友、以至于走街卖浆之流,进了门统称为“客”。

与亘古不变的土地相比,与这沧桑的历史洪流相比,世间的哪一个人,谁又不是匆匆过客呢?

即是匆忙过客,便要时时醒悟,得失成败往往只在几个咻忽而过的瞬间,如何把握,如何心安,应是慎重考虑的。