昨天晚些时分,我们半惊半喜的发现,微信的“搜索”功能,已在不声不响间在IOS端完成了一次更新(安卓仍未出现)。

新的微信搜索同时存在两个入口:一个在会话聊天界面上方的搜索框,另一个在“发现”Tab下的“搜一搜”。

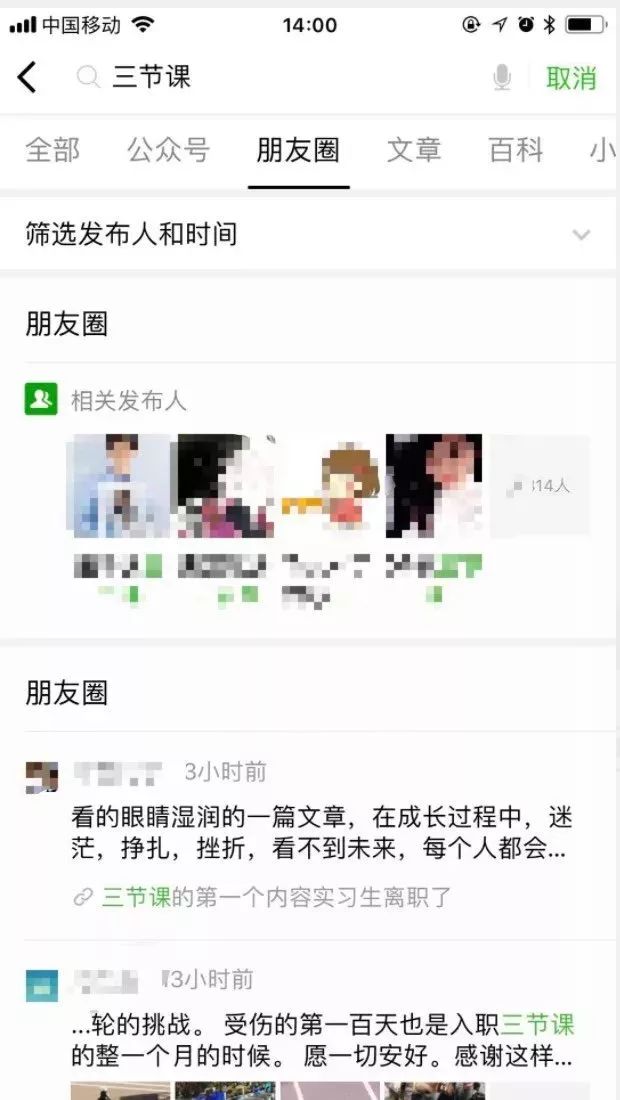

在新的界面下,搜索结果页如下图:

可以看到,新的“搜索”结果页中,接入了更多类型更加丰富的结果和内容类型,并把这些结果依照卡片的方式进行了分类展示。

目前来看,搜索结果按照来源和类型共被分为了:公众号、朋友圈、文章、百科、小说、音乐、小程序、表情、问答、视频共10种类型。

并且,我们进一步发现:

1. 针对不同的搜索词,展示时的分类排序有所不同。

2. “百科”中的所有内容目前都来自于“搜狗百科”,“问答”中的所有内容目前都来自于“知乎”,而“小说”中的所有内容目前都来自于“微信读书”。

3.“文章”中所有内容都来自于微信公号发布过的内容,且搜索“文章”时,可以按照“最近读过”、“阅读量排序”、“发布时间排序”、“关注的公号发布”、“朋友的分享”等几个维度来进行筛选查找。

可以说,这是自2014年9月微信在其5.4版本上线了针对公号内容的搜索之后,微信搜索历史以来的最大改版,其背后,必有深意。

1.

事实上看,通过这一版本的更新,微信搜索已经能够实现作为入口同时为内容、服务等进行直接导流,并将要开始培养和加强用户的搜索习惯。

这意味着,微信正式迈出了极其富野心的一步——

通过这一次更新,微信正式把从2013年上线微信公众号开始,包括投资知乎、搜狗、快手、京东、拼多多、美团等等在内的一系列动作都完全串联了起来。

而借由这一次更新,微信也正式宣告,它要试图超越自己原本作为一款APP的存在意义,将自己变成一个OS,从而成为移动互联网世界中的超级入口,把自己天然拥有的海量流量导向海量内容、应用和服务,成为移动互联网世界中无可争议的超级霸主。

自计算机和互联网诞生以来,从来都是先有OS,再有应用,也不乏会有部分用户体量较大的应用可能会提供一些开放接口与场景,让其他应用接入自身内部以便为用户提供更多附加值(典型如百度直达号,或是新浪微博开放平台等)。

然而,一款诞生于某个OS的应用,凭借着自身的产品设计、体验、规划和操盘一点点积累起来极其强大的势能、用户声量和极度强大的服务提供能力,直到自己将在一定程度上有机会可以替代掉这个OS,微信可能是史无前例的第一个。要知道,这是连Facebook、Google等都从未做到过的事情。

假使这一战略构思真的能够成功,微信可能将成为一款史无前例的极伟大产品,而腾讯也将会有机会成为商业史上从未出现过的伟大公司。

2.

三节课在2016年就曾经有过评论:

微信的发展或许可以被分为三个阶段——IM阶段、浏览器阶段和OS阶段。

如果回到一切的源初,微信最早是作为一款“通讯社交”类,也即是IM应用而存在的。

2011年1月,微信内测版本上线,此后,借由导入QQ的关系链和语音对讲、附近的人、漂流瓶、摇一摇等一系列功能,在2011年底,微信用户数已突破5000万,此后又在2012年3月突破了1亿大关。

迅猛的用户增长趋势下,2012年8月,微信上线了“微信公众号”——它成为了微信在“浏览器阶段”的代表性大招。

我们无从得知,微信公众号究竟是更多出于高瞻远瞩的长线规划,还是更多基于某种“小步快跑,不怕犯错,敏捷迭代”的指导思想而诞生的,但至少,站在今天看起来,它的诞生和发展,具备极其重要的战略意义。

人人都知道,“内容”乃是互联网世界中最高频也最重要的基本服务形态,任何一款产品想要在互联网世界中服务好用户,大概率一定离不开内容,而当一个用户面对海量内容,如何选择和过滤也注定会成为刚需。

也因此,假使你能够建立起一个海量内容的索引库,并能够做好分发,你注定将获得巨大的商业价值,这也是百度所选择的逻辑。

问题在于,PC时代,互联网世界中承载“内容”的基本单元是“Web站点”,百度可以通过爬虫高效爬取和收录所有站点的几乎所有内容,但进入到移动互联网时代后,承载“内容”的基本单元变成了“APP”,而每一个APP之间,注定是隔绝的,很难将他们所提供的内容集中聚合到一起来分发给用户,这令百度无计可施。

而App Store这样的存在,也只能完成应用的分发,而无法实现对于“内容”的分发。

而微信对此的应对则是:把自己的海量用户资源作为流量开放给内容创作者,邀请大量内容创作者入驻微信公众号,在现有已经很成熟的Web内容生态和无数提供各式各样丰富内容的App之外,完全从0开始再造一个独立的内容生态出来。

这一决策要想实现,背后的难度可想而知。但,借由自身的海量流量和极为稳健的操盘策略,微信用了4年,真的做到了——截止到2016年底,微信用户量超过9亿,公号注册账户则达到1777万个,每年产生数以十亿计的内容条目数。

至此,微信真正拥有了属于自己的“内容生态”——虽然它相比PC环境下百度作为搜索引擎所能完成分发的网站数量和内容数量尚有不少缺失,用户也缺乏“在微信中搜索”的习惯,但“海量流量+海量内容”生态的基本确立,已经足够成为一个极为坚实的基础。

3.

我猜,最晚在2014年年初,微信已经拥有了“要试着成为一个OS”的念想。

这一年春节,“微信红包”横空出世,生生从此前牢牢占据着支付市场90%以上份额的阿里支付宝手中撕开一道裂口,开始了在移动支付战场上的攻城掠地,并在此后数年里,成功导向了一出移动支付战场上“暗度陈仓”式的好戏,一点点拉平与支付宝之间的支付市场份额差距,甚至开始有超越之势。

有了海量流量+海量内容,可以完成人与内容的链接;而有了海量流量+支付工具属性+用户的支付使用习惯,则可以完成人与大量服务之间的链接。

相较于前者,后者更重,更难,但也离钱更近,具备更广阔的想象空间。

一个人,产生更大野心的前提,往往是ta获得了更强的能力或看到了更大的可能性。2014年的微信,很可能就是如此。

也正是在这一背景下,才有了此后腾讯投资滴滴、美团、京东甚至是摩拜等等在内的一系列动作。

4.

2017年,是微信的用户增速全面放缓,产品发展全面进入“成熟期”的一年。在这一年,张小龙和微信终于决定祭出自己为“OS阶段”憋了许久的大招——2017年1月,微信“小程序”正式上线。

当时,我们有评论:

“

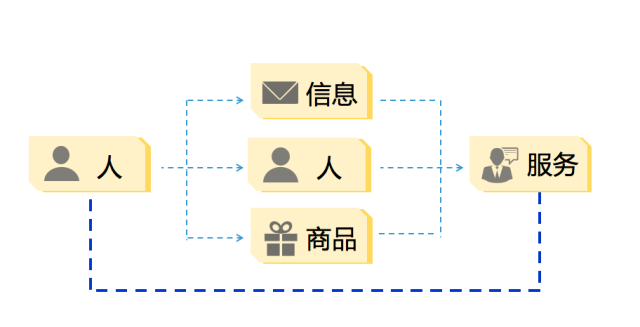

从互联网整体的发展和腾讯公司的整体战略来看,过去的十年,互联网解决了人与信息、商品和人的链接,未来的十年一定是链接人与服务。

而服务更多的是垂直的、细分的、非标准的,腾讯自己做显然是很难做到的,虽然腾讯也投资了大量的服务公司,但毕竟还有很多新兴服务和潜在的服务无法概括进来,如果有一个产品能够让所有的服务都接入进来,在这个产品上能够将服务与人直接连接,那显然是价值巨大的。

小程序则有可能会担负这个任务。一头是7亿用户,一头是服务提供者,通过微信平台,将海量用户与海量服务进行对接。”

2017年,我们对于“小程序”所存有的另一种评论是:

“小程序这种巨头公司倾注全公司之力来打造的产品,不外乎两个结果,要么极度牛逼,要么极度傻逼,很难存在中间态。”

然而,小程序上线后的走势却出乎许多人的意料,它没有快速走红,也没有快速衰落和消逝,相反,微信官方对于其的态度像是对待一位襁褓中的婴儿一般,极度谨小微甚。

在长达一年度的时间里,微信始终以每1个月完成一些小更新和开放一些小功能,每3-4个月为小程序增加一点点流量入口的方式在呵护着它的成长。

不妨回顾一下2017年一整年里小程序上线后的整个迭代进化过程:

-

2017年1月,首批小程序上线,仅面向机构,不支持游戏、直播等应用;

-

2017年2月,微信开放微信搜索对于小程序的导流,但必须全名搜索才能查找到对应小程序;

-

2017年3月,微信小程序面向个人开发者开放,可与APP打通,“附近的小程序”开放;

-

2017年4月,微信开放长按识别小程序码功能,支持公号关联不同主体的小程序,群发文章可添加小程序;

-

2017年5月,上线“小程序数据助手”,支持实时查询小程序数据,新增小程序页面内支持转发;

-

2017年6月,小程序新增推广功能,支持自定义关键词,支持微信公号内图片或文字链接打开小程序,新增通过小程序打开其他小程序功能;

-

2017年7月,小程序升级页面体验能力,升级用户信息和UnionID的获取能力,公众平台新增小程序运维中心;

-

2017年8月,小程序新增新入口——微信群,支持小程序可关联最多50个公众号,支持附近的小程序可以直接找“餐饮”,微信开发者工具全新改版上线;

-

2017年9月,微信搜索框新增小程序快捷入口;

-

2017年10月,升级录音、拍摄、音视频播放等多媒体能力;

-

2017年11月,小程序内嵌网页能力开放,支持通过公号底部广告进行推广,支持创建“微信小店”小程序,用户可以在小店小程序里完成购买、查看物流、和商家沟通等操作;

-

2017年12月,升级实时音视频录制及播放能力(可接入直播、在线授课等),新增连接Wifi和NFC能力。

不难看出,微信在试图用一个更加漫长的周期来“养成”小程序,且小程序可能寄托着微信官方在电商、游戏、O2O服务接入等诸多领域内的重大期望。

2018年年初一年一度的微信公开课上,张小龙发布了首款基于小程序开发的游戏“跳一跳”,并花不少篇幅介绍了一些电商在小程序上的典型应用和成果,其中,蘑菇街小程序的购买转化率已可达到2倍于APP内的购买转化率。

![]()

其中,张小龙还提到:

特别担忧小程序被一些营销性很强的行为透支掉,因此宁愿先紧后松,采取保守策略。

这基本可以解释微信官方对于小程序的谨慎——恰因微信官方对小程序寄予的期望太过重要,所以才务求步步为营,生怕踏错一步即招致灭顶之灾,以使前功尽弃。

然而,过去的历史经验告诉我们——但凡巨头公司决定大干快上,激进而迅速毕其功于一役的想要搞出一个大事情来的时候,往往会一地鸡毛结局惨淡,典型如阿里来往,腾讯微博,百度O2O等。而但一家巨头公司决定沉下心来用更长的周期基于自己的优势稳扎稳打的想要做好一件事,则少有失手的时候。

以这个角度看,已经度过了大众期盼度和关注度最高点的小程序,在2018年可能已经越来越值得被看好。