海绵城市建设资金需求大,投资回报期长,对发行债券融资有着迫切的需要。同时也要看到,海绵城市一旦建成并正常运营,将具有较大的生态保护、环境治理和水资源节约效益,因此,在国内外绿色债券支持项目类别中,海绵城市都占有一席之地。

绿色债券是指募集资金主要用于支持绿色产业项目的债券。围绕对绿色项目理解与认知的不同,国内外形成了不同的认证标准及框架。

1、海绵城市与国际绿色债券

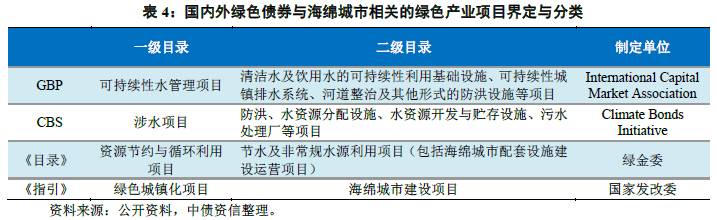

目前,国际上较为通用的绿色债券认证标准主要为绿色债券准则(GreenBond Principles,GBP)及气候债券标准(ClimateBonds Standards,CBS),两者的支持项目类别里都有与海绵城市建设理念相匹配的地方。

GBP体系下,支持项目类型中有一大项为可持续性水管理项目,具体包括清洁水及饮用水的可持续性利用基础设施、可持续性城镇排水系统、河道整治及其他形式的防洪设施等,这与海绵城市的建设理念具有较高的契合度。

对于CBS,其支持的项目中有一大类为涉水项目,具体含防洪、水资源分配设施、水资源开发与贮存设施、污水处理厂等,也与海绵城市的建设内容与方向相吻合。

2、海绵城市与国内绿色债券

目前,国内债券市场对于绿色项目的界定与分类,金融债、公司债与非金融企业绿色债务融资工具均参考中国金融学会绿色金融专业委员会(以下简称“绿金委”)编制的《绿色债券支持项目目录》(以下简称“目录”),企业债主要参考国家发改委的《绿色债券发行指引》(以下简称“指引”)。

《目录》与《指引》中,均将海绵城市列为绿色债务支持的项目类别,具体如下表所示。

海绵城市作为一种具有生态与环境效益的建设项目,在绿色债券支持项目的范畴之内。绿色债券发行前和发行后,往往需对拟投项目产生的环境效益进行量化评估,以更好地满足绿色偏好投资人的鉴别需求。中债资信拟在总结已有研究成果的基础上,制定海绵城市类项目的生态环境效益评估方法与框架。

1、研究现状

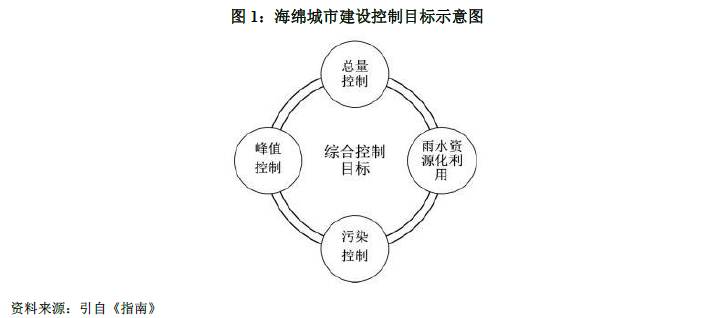

在《海绵城市建设技术指南(试行)》(以下简称《指南》)中,将海绵城市建设的综合控制目标具体分为总量控制、峰值控制、雨水资源化利用与污染控制目标,并指出了规划控制的首要目标是径流总量控制。上述目标体系为评估其预期的环境效益提供了参考意义。

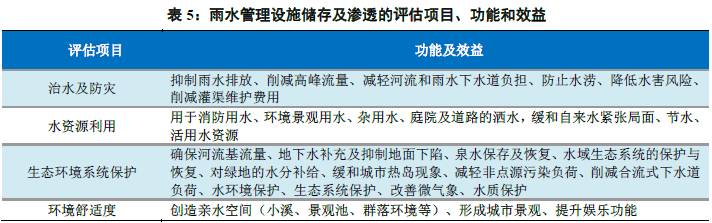

国内对海绵城市建设的生态环境效益评估做了相关研究。海绵城市的建设指标中包含了雨水径流、非点源污染物的控制、雨水资源化利用、洪峰流量控制等,最终建立可持续的城市生态与景观系统。掌握这些指标及其相互间的关系,建设城市雨水综合管理体系,是海绵城市建设的主要内容。针对上述情况,国内有研究认为,雨水管理设施储存及渗透的评估项目、功能和效益如表5所示。

2、评估因素与指标

基于上述海绵城市建设的控制目标,中债资信认为评估海绵城市项目在

水生态维护、水污染控制、水资源节约

三方面产生的环境效益,能较好地反应项目的生态环境效益。

(1)水生态维护

理想状态下,为了维护当地原有的水生态系统,海绵城市项目开发建设后径流排放量应接近开发建设前自然地貌时的径流排放量,因此项目的径流总量控制目标应以此为标准,中债资信拟采用年径流总量控制率α作为评价建设海绵城市系统水生态维护水平的定量指标。

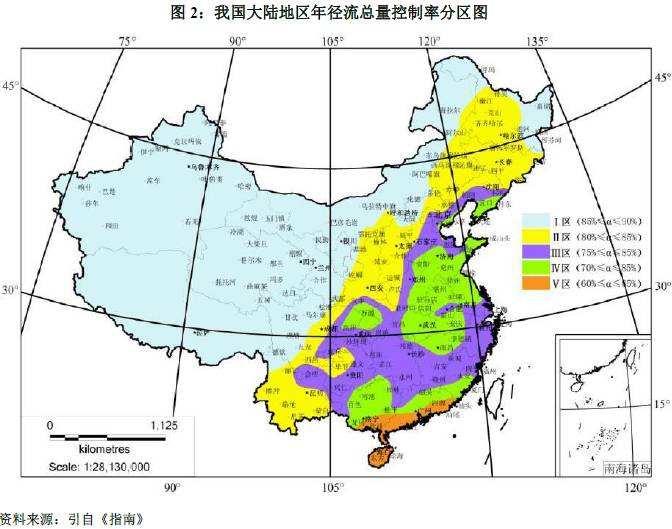

实践中,各地在确定年径流总量控制率α时,需要综合考虑多方面因素,一方面要考虑当地地表类型、土壤性质、地形地貌、植被覆盖率等因素,另一方面,要考虑当地水资源禀赋情况、降雨规律、开发强度及经济发展水平等因素;具体到某个地块或建设项目的开发,要结合本区域建筑密度、绿地率及土地利用布局等因素确定。从当地的水生态系统角度来看,年径流总量控制率α不宜过低,否则会给原有系统带来较大的冲击负荷;也不宜过高,否则雨水的过量收集、减排会导致原有水体的萎缩或影响水系统的良性循环。

因此,考虑到我国地域辽阔,气候特征、土壤地质等天然条件和经济条件差异较大,径流总量控制目标也根据地区分布有所不同。《指南》将我国大陆地区大致分为五个区,并给出了各区年径流总量控制率α的最低和最高限值,分区及控制指标如图2所示。在评价具体项目或地区构建海绵城市的水生态维护水平时,可根据当地分区的控制指标来实现对其年径流总量控制率α的评价。评估因素及方法具体见《中债资信海绵城市项目募集资金的使用评估标准》。

(2)水污染控制

径流污染控制也是建设海绵城市的控制目标之一,既要控制雨污分流制径流污染物总量,也要控制雨污合流制溢流的频次或污染物总量。项目所在地可结合城市水环境质量要求、径流污染特征等确定径流污染综合控制目标和污染物指标。

(3)水资源节约

海绵城市建设过程中,通过设置多道防线、多处设施,能将部分降雨收集起来并加以利用,能够节约水资源,缓解部分地区人均水资源严重不足的局面。雨水收集后按用途分类情况如表6所示,因此,考虑各类用途分类对雨水雨水收集利用的情况,中债资信拟采用雨水年综合利用率来反应该要素的表现。

3、评估因素面临的不足

需要注意的是,海绵城市如果操作不当,也会产生一定的负面环境效应,例如建设期过分依赖工程性措施,通过破坏性建设手段取得一定治水效果,可能会引起水土流失、山体滑坡等地质灾害;运营期忽视当地原有生态系统的结构功能,一味蓄水滞水,也有可能打破局部生态圈的平衡而引发连锁反应。在评估海绵城市带来的生态环境效益时,需要适度考量其由此带来的负面影响,未来在评估因素中需有所体现。

随着我国城镇化的发展及深入,传统的城市建设方式已很难满足与资源环境协调发展的要求。在这种背景下,海绵城市的理念应运而生。它注重对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用,以应对国内城市在暴雨频发的背景下面临的内涝问题,并通过蓄积雨水的综合利用,缓解水资源紧张的局面。海绵城市理念的实现,需要依托多个子系统(如城市水系系统、绿地系统等)协同发挥各自作用。鉴于海绵城市建设的综合性,其在国内的发展更多地依赖顶层设计与政策推动。在一系列专项政策的支持下,国内先后设立了两批得到中央财政支持的海绵城市建设试点,在探索中取得了初步的进展。

中债资信认为,通过建设海绵城市,构建城市低影响开发系统,能取得显著的生态环境效益,国内外各大绿色债券市场也因此将其列入支持项目清单;针对海绵城市项目方面,由于项目设计差异,其生态环境效益也会不同,基于海绵城市的控制目标,我们将重点考量项目在

水生态维护、水污染控制、水资源节约

这三方面产生的环境效益。同时,海绵城市作为一种新型城市开发理念,在我国尚处于动态发展与验证的过程,我们将结合实际发展阶段对其生态效益的评价作出适应性调整,以更好地提升生态效益评估框架的科学性与实用性。