文/庄晋财(江苏大学教授 博导,广西特聘专家,镇江市政协委员)

1月23日武汉“封城”至今已经一个多月了,春节过完过元宵,元宵过完是情人节,情人节之后是“龙抬头”,这些往年热热闹闹的节日,今年变得冷冷清清,大家只能宅在各自家里消磨着时光,焦心地等待疫情结束。随着一个个春日里的节日过去,转眼已到惊蛰时节,农村大地万物复苏,早该是谋划一年生计的时候,“一年之计在于春”,再错过就要等来年了!然而,对于农民兄弟来说,今年特别难,要是在往年,春节刚过就可以义无反顾地踏上东去或者南下的列车,直奔城市的企业

工厂

,

今年却突然遇上疫情,四处封路设卡,人人出不了家门,而且,因为疫情的停工歇业,城里那个工厂是否还能继续都成了问题,对很多农民工兄弟来说,或许可能再也没有机会回到原来那个工位上,去重复以往

年复一年的日子!所以,农民工兄弟们眼前的焦虑,是一天胜过一天,这是可以想见的事情。来自农村的我

,

总在思考一个问题:

都说中国社会是“乡土性”的,为什么农民兄弟如今身在家乡,却有如此心系远方的焦虑呢?答案当然在于城乡二元发展格局下的“打工经济”,如果不破除这个格局,实现农村从打工经济向创业经济的转型,农民兄弟的这种焦虑将会继续下去!

论及如何打破城乡二元发展的格局,大城市化是一种十分时髦的观点,通过发展大城市把农民赶进城,既有规模经济,又能实现真正的农民市民化,农村城市化,似乎一切都那么完美!然而,几十年来我们一直按照这个思路走过来,这样的美好却没有如期出现,倒是造就了越来越严重的城乡人口钟摆式迁徙。今年遭遇新冠肺炎疫情,突然让农村流动人口“摆”回农村之后,无法及时“摆”回城市,形成两个奇特现象:一方面城市工厂复工找不到工人;另一方面大量农民滞留乡村找不到工作。于是出现很多所谓“硬核”做法:城市政府或者企业包飞机、包高铁到中西部地区接回农民工!很多人褒奖一些地方政府或者企业的这种开先河的做法,但是我却在这种褒奖后面存在着种种担忧:这不是一个值得夸奖的好现象,因为它说明两个问题:一是许多发达地区的城市产业结构,几十年没有完成转型升级,仍然停留在劳动密集型产业中,农民工断档对产业发展形成毁灭性打击,所以不得已要包飞机、包高铁抢民工;二是许多中西部地区农村产业结构仍然是单一农业,无法提供就业岗位,农民的收入增长依然依赖跨区域外出打工,一旦这条道路被疫情阻断,基本的生计都成了问题。所以,

包飞机、包高铁接民工返城复工,不是什么“硬核”,而恰恰是“软肋”!

大城市论者经常抛出三个理由来证明自己观点的正确性:一是农村衰退是必然的,农村人口走向城市是趋势;二是大城市才有规模效应,资源配置到大城市才有效率;三是政策控制大城市发展的政策总是失效,无论国家如何控制大城市发展规模,还是不能阻挡人们奔向大城市的脚步。事实果真如此吗?在我看来,这些论点存在两大谬误:

一是没有历史观。

中国的城乡差别是规律使然吗?当然不是!我们都知道,建国后实行的“进口替代战略”,我们用差不多30年的计划经济手段,依靠行政力量将大部分的农村剩余用于城市建设,奠定了城乡差别的基础;然后随着市场取向改革开放政策的实施,再用40多年依靠市场机制扩大这种城乡差距,才让我们看到今天的农村衰退愈演愈烈的现实。现在农村劳动力往城市跑,不是什么追求美好生活的结果,而是农村要素被城市定价造成的无奈,城乡差距是历史形成的,如果不顾历史事实,却把它当作了历史规律,对中国的发展将十分有害;

二是颠倒因与果。

农村人往城市跑说明控制大城市的政策无效吗?先得问问我们是如何控制大城市规模的。最常见的控制大城市规模的政策,就是设置农村人口落户大城市的门槛。大概就是因为无论怎么设置门槛,我们都看到很多农民会想办法进入大城市的缘故,才有一些专家学者关于大城市趋势是控制不住的观点。但这显然是因果倒置,我们将绝大多数资源用于建设大城市,然后对农民进城设置门槛,这被理解成控制大城市发展,显然是不恰当,也是控制不住的,因为人都是理性的,城乡基础设施和公共服务差别那么大,这就决定了人口的流向。真正控制大城市应该是在政府公共资源的配置上去控制,如果今天中国有城乡一体化的社会保障,城乡有相对接近的基础设施与公共服务条件,人口流动的走向才能够说明究竟什么是趋势!

如果不走大城市化的道路,中国有什么办法让农民走出”钟摆式迁徙”过上好日子吗?我认为,

最理想的道路是以发展城市群、城市圈的思维,构建大中小城市协同的城市网络!

要说清楚这个问题,得先从概念说起。我们知道,所谓城市,是一个空间聚落,在历史上是先有用于防御的“城”,后因为要满足“城”里的生活需要才有了“市”,随着“市”的繁荣进而发展出为“市”交易的产业,造成人口聚集,成为今天所说的“城市”。从这个意义上说,所谓走大城市化的道路,就是指把一个城市做得很大,人口很多,就像有人主张的把上海建成5300万人口的城市那样。怎么建呢?一般的做法就是从城市中心开始,不断摊大饼式的往外拓展,一圈又一圈,城区的范围不断增大。中国的大城市基本上是这样建起来的,许多如今的大城市在20年前只有一环二环,如今都有5环甚至更多环了,这就是大城市发展的思路。

如果我们讲城市群,那就不是大城市的概念了。因为“群”不是个体,要有很多个体聚在一起才能称为“群”。

城市群就是在一定的空间范围内,聚集着数个城市,这些聚在一起的城市,既有各自的独立性,又有相互的关联性,城市之间形成分工合作的关系。

我们说长三角城市群,就不单单是上海这个大城市,而是在包括浙江、上海、江苏、安徽在内的一定空间范围内的10多座城市形成的“群”,显然,

发展城市群跟发展大城市是两个完全不同的概念,

发展大城市往往强调的是“规模效应”,而发展城市群更强调城市之间的“协同分工”,思路是不一样的。

现在是分工的时代,城市之间形成的分工合作关系所带来的“协同效应”,比“一城独大”的“规模效应”,对区域经济发展的促进作用要大得多。

最近网络上不少比较江苏与浙江的文章,似乎对浙江的褒奖要远远超过江苏,不管是这次防疫还是疫情之下的复工举措,似乎浙江都是领先于江苏的硬核榜样。但在我看来,浙江和江苏是长三角地区两个各有千秋的发达省份,地理虽相近,发展道路却不同,这种不同在早前的“温州模式”和“苏南模式”的区别中已经得到很好的体现。

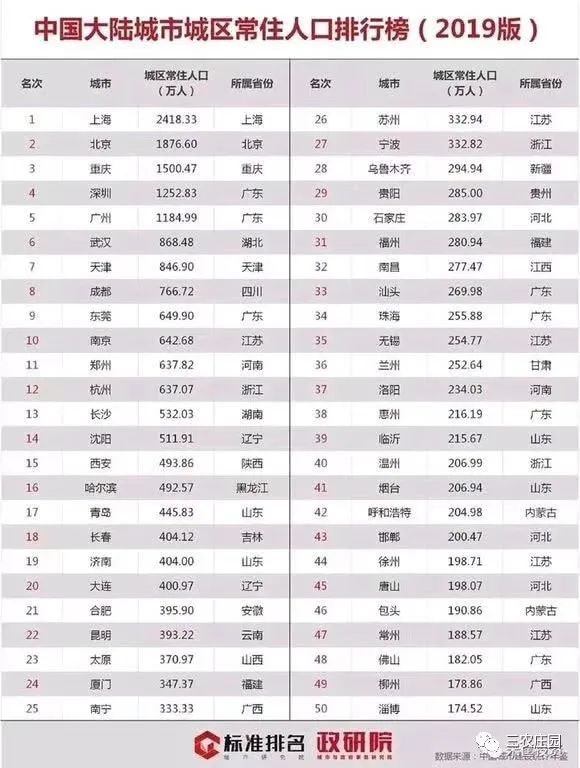

从城市化道路来说,浙江是“省城独大模式”,杭州在浙江的地位远超过南京在江苏的地位,这就是人们常常对浙江津津乐道的一个原因,其中还产生了一个专门的词叫做“省会城市首位度”!江苏走的则是“城市群模式”,沪宁线上短短的300公里距离,摆着苏州、无锡、常州、镇江、南京5个城市,经济实力最小的镇江,人口只有不到320万,GDP总量却在4000亿以上,更不要说苏州、无锡了。

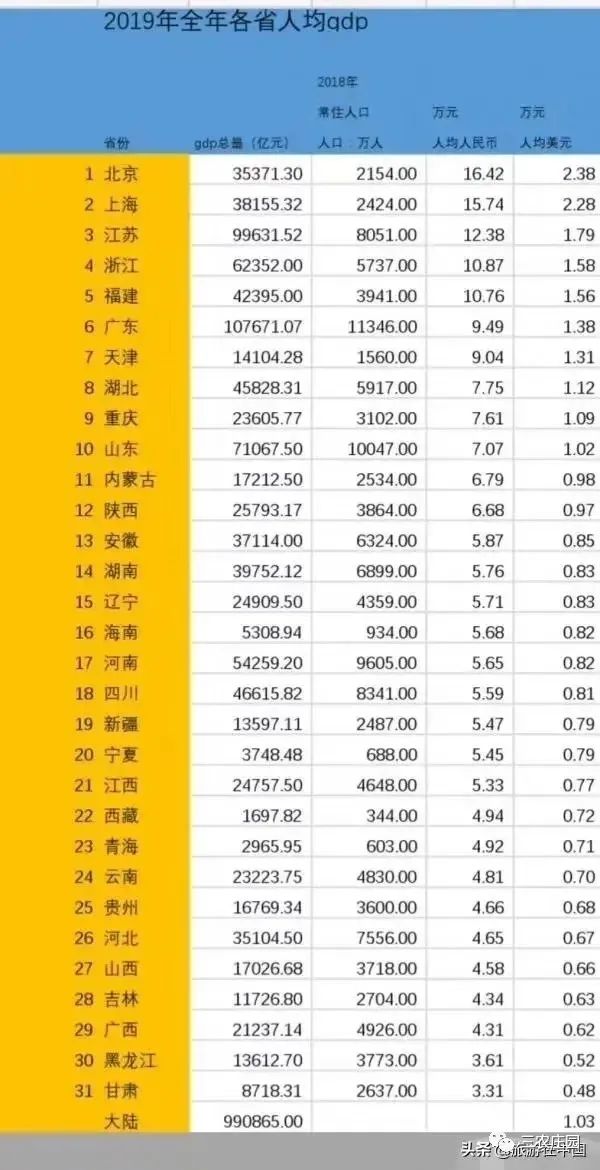

因此,尽管江苏与浙江的地理面积相差无几,但要比GDP总量、人均量、公共预算收入、财政收入、税收收入、公路交通基础设施条件等,浙江离江苏还是有不小差距的。再进一步比较就会发现,浙江是靠以家庭私营经济为主的“温州模式”起家的,因为家族式的私营企业规模相对较小,选择的产业基本上也是劳动密集型的轻工业为主,因为这样的产业选择,专业型市场变得非常重要,所以造就了“义乌小商品城”的辉煌。同样在今天, 还是因为浙江轻工业产品需要聚合销售的特点,象原来“义乌小商品城”这样的专业型市场,在互联网时代就演变成阿里巴巴这样的电商平台,所以有人说,在互联网时代浙江比江苏早了一步,其实并不说明浙江的优势,而只是历史原因使然。江苏由于是靠以集体社队企业为主的“苏南模式”起家的,集体企业规模比家庭私营企业大一些,所以江苏的产业结构以资本密集型的现代制造业为主。江苏省的现代制造业水平在全国是首屈一指的,在这次疫情中的火神山、雷神山医院的建设中得到了非常好的展示。浙江和江苏产业结构上的差异,导致两个省有诸多不同:

浙江劳动密集型的轻工业产业发展,需要包飞机和高铁去西部地区拉民工,江苏资金密集型的现代制造业对普通农民工的需求就不是那么急切;浙江做得大多是轻工业产品,只需要城市之间的产品分工,比如海宁做皮革,嵊州做领带,不太需要城市之间的产品内部分工,而江苏做的大多是现代重型制造业,就需要有城市之间的产业内部分工,比如镇江做的很多零部件,是为南京和苏州等城市的整体组装服务的,城市之间的协同在江苏显得非常重要;浙江家庭式的私营中小企业比较多,而江苏现代公司制的大型企业比较多,所以江苏GDP总量大,但城市人均可支配收入就要比浙江少很多,这就是很多人说浙江藏富于民,江苏政府有钱的重要原因。

从浙江与江苏的比较中我们发现,城市群的发展有不同的模式:

浙江以杭州为核心,省城独大,可以称之为“轮轴型城市群”,由一些骨干城市围绕省会城市这个核心来布局经济发展,省会城市就像一个平台,聚合着各个骨干城市的经济力量;江苏省的地级城市如苏州、无锡、常州,不是围绕南京转,个个实力非凡,号称“十三太保,散装江苏”,可以称为“马歇尔式城市群”。

由此看来,区域城市化发展模式并不止一种,没有必要在全国强行推动“大城市化”道路,各种不同的城市群发展模式,都有其清晰的历史路径依赖。

但是,

无论何种城市群发展模式,除了需要骨干城市之外,都需要大量的小城镇作为支撑,这倒是一个非常普遍的现象。

大城市论者喜欢用东京来证明大城市化的正确性,但是如果看看这个城市的人口数量就会发现,东京都核心区的人口910万,外层的东京市(底下管着好多个城市)人口1370万,再外一层的叫做东京都市圈,人口则有3700万,象埼玉、千叶、横滨、神奈川都囊括在内。因此我们看到

一个新的概念,

叫做“城市圈”,这是一个圈层结构,由核心城市、骨干城市、中小城镇组成。我们今天可以把长三角看作是一个城市圈,核心城市是上海,骨干城市是长三角的其它十几个城市,而最外围的则是众多的小城镇。长三角之所以发达,关键是因为在核心城市和骨干城市底下,存在无数的小城镇,可以源源不断向它们输送物质资源,最终汇聚出巨大的动能,实现区域经济的持续繁荣!

从概念上说,如果中国今天的城市化道路选择只建设像上海这样的大城市,那叫“大城市化道路”,就是把某一个核心城市建得大大的,一环又一环;如果我们选择的是建设“城市群”,就不一定要扩大某个核心城市的规模,而是要让众多骨干城市能够突破行政区划的限制,形成城市与城市之间的分工与合作,就像现在所说的“长三角一体化”;如果我们选择的是建设“城市圈”,那除了要注意在城市群建设,还需要在此基础上加强外围的小城镇建设,以提升各骨干城市的能力,这样才能提升城市群的竞争力。比如说,要是没有昆山、常熟这样的县级城市做支撑,就不会有苏州的城市实力,那长三角城市群的能力也就要弱得多。