硅谷Live /

实地探访

/

热点探秘

/ 深度探讨

聊今天的话题前,小探先提三个问题:

你知道为什么花 20 元买的奶茶洒了心疼无比,但直接丢 20 元却能一笑而过?

为什么有人愿意花大钱旅游,有人却更舍得买名牌包?

为什么有人地上一块钱懒得捡,抢微信1毛钱红包手速飞快?

让下面这位学者的理论来告诉你!

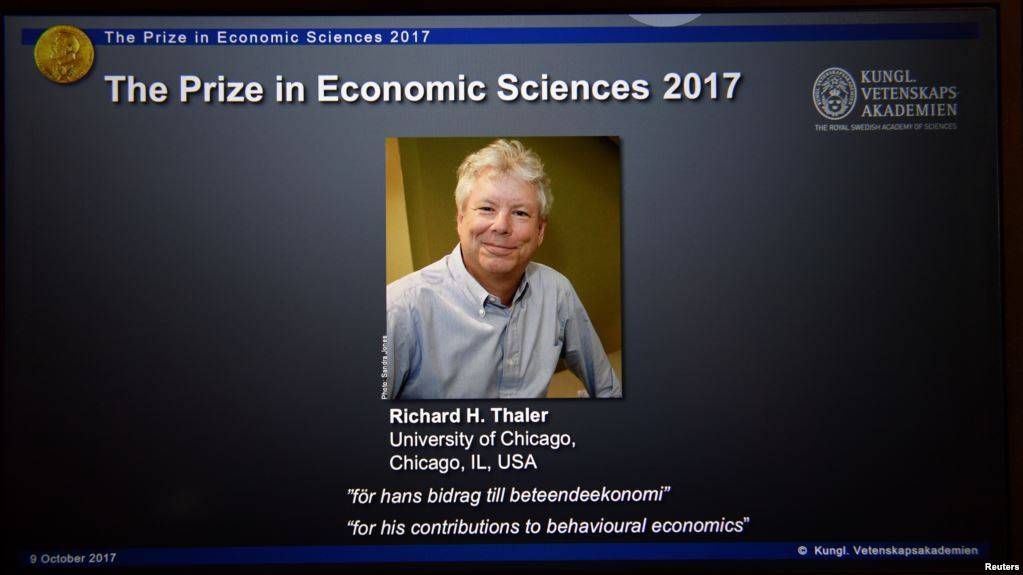

每年猜诺贝尔奖得主是谁,早成了全球人民津津乐道的一件事儿(甚至还是有奖竞猜的热门......)。不过,今年最后一项经济学奖的得主,事先在学术圈里倒似早有公认,结果也不出所料——美国经济学家、芝加哥大学商学院教授,现年 72 岁的理查德 H. 赛勒(Richard H.Thaler),因创建了行为经济学理论,而独自摘得今年的诺贝尔经济学奖。这在酷爱下“双黄蛋”和“三黄蛋”的诺奖历史上,实属罕见。

小探仔细翻看了赛勒教授的履历后发现,赛勒教授的很多研究成果,都特别接地气和实用。甚至本文开头的描述的三个现象,都能用他的理论直接回答哦!

身兼多职的经济学家

赛勒获奖后,一大早就快乐滴打给了自己的多年好友和研究搭档——2002 年的诺贝尔经济学奖获奖人、普林斯顿大学心理学教授 Daniel Kahneman。不过后者没接到:83岁的 Kahneman,前一晚仍然工作到凌晨3点……(教授,你有看今年的生理学奖研究结果吗?密探此前有文章:

你妈和三位诺奖获得者让我给你带句话

)

后来看到消息,Kahneman 表示自己开心到飞起,因为之前俩人忧心忡忡,怕 赛勒拿不到终身教职,这样有被学校解雇的风险。现在?稳了!

(图片来自网络)

Kahneman 教授说,所有人都知道赛勒很智慧很耀眼。只不过周围人觉得他不干正事儿,不做基于数学的经济学研究。还有就是,他还身兼多职!

这其中最广为人知的,是他的演员经历。在获得2016年奥斯卡最佳改编剧本奖的电影《大空头》中,

赛勒

本色上阵,扮演一名经济学家,和小美女赛琳娜·割麦子(Selena Gomez)去了拉斯维加斯的一家赌场,向人解释什么是担保债务凭证,真是Amazing!

另外,赛勒教授还在 1993 年成立了一家资产管理机构,叫做 Fuller & Thaler,目的就是为了把他的行为金融学理论应用于实践。这家公司的投资决策行为非常反传统,然而成绩特别优异,自 2009 年以来,投资收益率几乎达到标准普尔指数的两倍,高达 512%!(教授,投资能带上我吗……)

前面我们说了,行为经济学在生活中的应用极为广泛,然后赛勒亲自实践也取得极好的成绩,那么,这个经济学理论到底是怎么一回事儿呢?

离经叛道的“行为经济学”

在 Fuller & Thaler 官网介绍中,显著地印着赛勒教授的一句名言:“

认为人类可以一直表现的像个理性人,是件很疯狂的事情

。”

经典的曼昆《经济学原理》大部分人都读过,里面开篇就点明:

微观经济学中关于消费者决策的基本模型,是基于消费者是“理性人”这一假设。

什么叫“理性人”?就是每一个从事经济活动的人所采取的经济行为,都力图以自己的最小经济代价,获得最大的经济利益。

但不知大家读的时候是否疑惑过,这个假设很多不符合日常情况啊!举个最简单例子,赌博肯定不是“理性人”行为,怎么全世界的赌场生意都红红火火呢?又为什么那么多人,输得越多,反而下注越大,以至于倾家荡产呢?

早在上世纪70年代,前文提到的 Kehneman 教授,就与人合作,写出《前景理论》一文,解释并描述了人的心理上“非理性”的部分。随后赛勒教授将经济学和认知心理学的理论相结合,提出:

人在进行经济活动时,会受到各种“非理性”因素的影响

,

并以此为基础写下一系列对后世影响深远的论文,成为“行为经济学”学科的真正奠基人,被称为“行为经济学”之父。

但是,任何“开创先河”,在当时往往不被理解,反而被当做“歪理邪说”。

行为经济学也是如此——当时主流经济学界对它嗤之以鼻。赛勒在推广他的研究成果时,没少受白眼和嘲弄。

比如他好不容易拿到了芝加哥大学的教职,当时的芝大教授莫顿·米勒(也是诺奖获得者)却说,没拦住赛勒的任命档案,是自己犯下的过错。而著名的联邦法官和学者波斯纳,某次旁听赛勒的演讲,竟然直接大吼:“你们根本完全违反科学!”让场面非常尴尬。

还有一次,赛勒希望宏观经济学家罗伯特·巴罗,听他关于行为经济学的解释,于是主动说:

巴罗假设所有人跟他一样聪明,而我只能假设所有人和自己一样愚蠢。

巴罗教授对此表示很赞同......

幸好赛勒天性乐观,是学术圈里的“老顽童”,最近接受采访时还对此开玩笑:“经济学不能基于巴罗这样的聪明人建立的模型”。因为,我们绝大多数,都是会犯错、会短视的普通人。

“行为经济学”之助推原理

行为经济学的很多思想和方法论其实早就渗透到经济社会活动之中。我们从宏观到微观来细说。

赛勒教授最广为人知的,是提出了“Nudge”原理,中文翻译为“助推”。通俗解释:

人类会受到所处环境中一些微小因素的吸引,这些微小因素可能会改变人类的行为。构建一系列“助推”因素,引导(而非强制)人们作出正确决定。

如果按照“理性人”假设,

在做重要的经济决策时,

人类本不应该因为一些微小因素或者程序步骤的改变而受到影响的。但是,“助推”理论在全世界公共政策领域的实践中得到验证,其中最成功的案例,是美国退休储蓄计划

401(k)

的参与率变化。

小探稍微介绍一下,401(k) 是为美国有工作的人准备的退休储蓄计划:员工每月把工资按比例(比如3%)存入退休账户,公司会进行有上限的匹配(比如匹配员工3%的工资)(你可以理解为像国内住房公积金的形式,单位个人各交一半的比例~)

2005年,美国的个人储蓄率史无前例出现负数:人们花的比挣的多,平均是欠债而无储蓄。更糟的是,美国人的退休金主要是靠自己攒钱,但当时只有三分之一的工作人士,加入美国的401(k),也就是说,全美国工作的人,2/3 没有为退休后生活做打算。

怎么让更多雇员愿意加入退休计划?社会一片悲观,认为这是个非常复杂而艰巨的政策难题,并且肯定要花天文支出来推进。

然而,行为经济学研究发现:其实通过很微小的程序调整,就能对

401(k)

的参与率产生显著影响。本来,想参加

401(k)

计划的雇员,需要主动填写并提交一张表格,即不参加

401(k)

是默认的。后来,一些公司把加入

401(k)

,设置为默认选项,如果员工想退出,就要手动填表并寄出。

就是这个小小的改动几乎毫无成本,但是参与实验的公司发现:员工参与退休储蓄计划的比例,有了惊人的提高,比如 Vanguard 公司数据是从34%提高到90%!

原因何在?在行为经济学看来,这恰恰是偏离理性的因素在起作用:

人都是有惰性的,在需要做决定时,天然地想要逃避和拖延,越复杂的事情越如此。此时若有个默认选项替你做决定,你就倾向于选择它。