还记得当年被《阿凡达》支配的恐惧吗?

IMAX一票难求,影院门口

大排长龙

,不知道的还以为在卖火车票。

某宝上一张票炒到了1500上下,

利润400%!

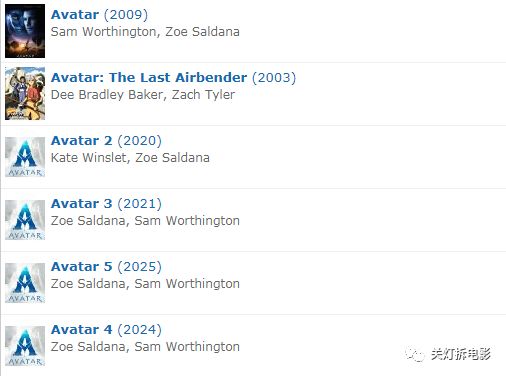

《阿凡达2》则要等到2020年,以及还有《阿凡达345》……

然而

今天我们要来说说《阿凡达》的“精神鼻祖”:

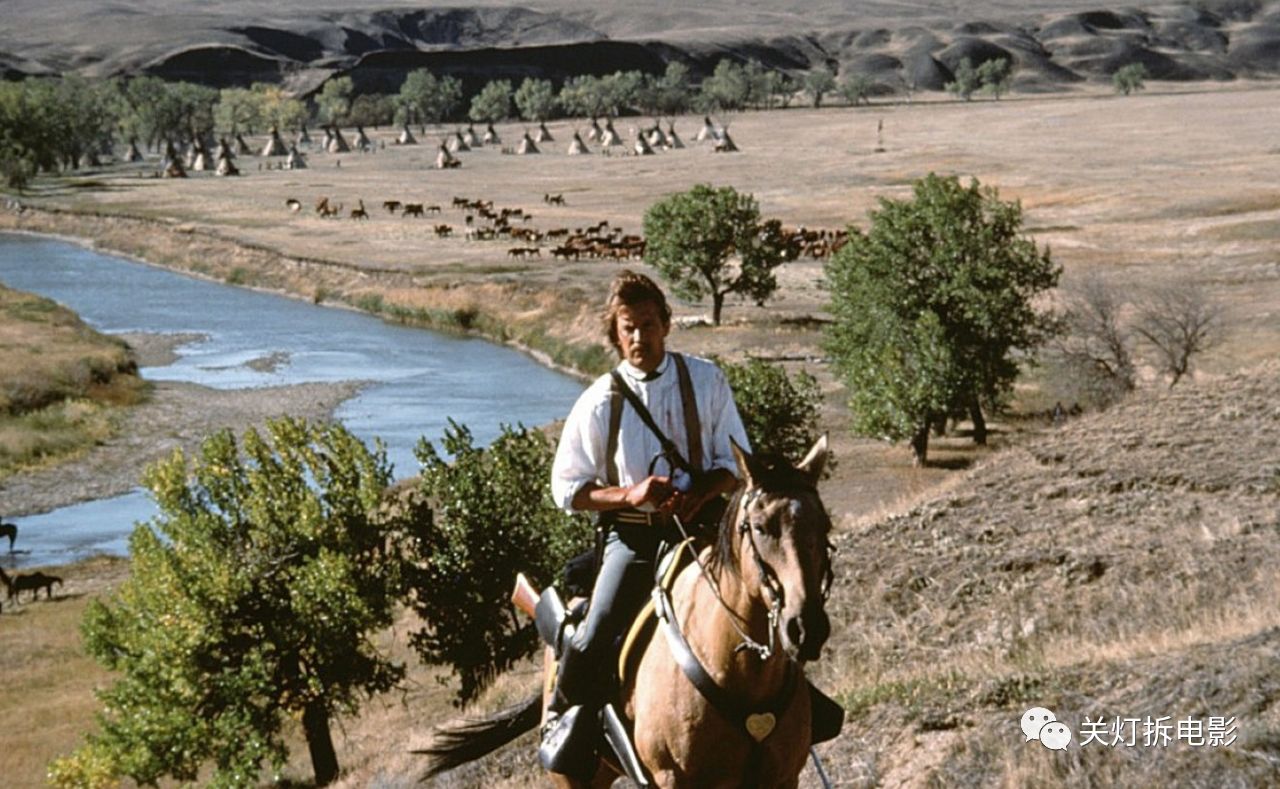

《与狼共舞》

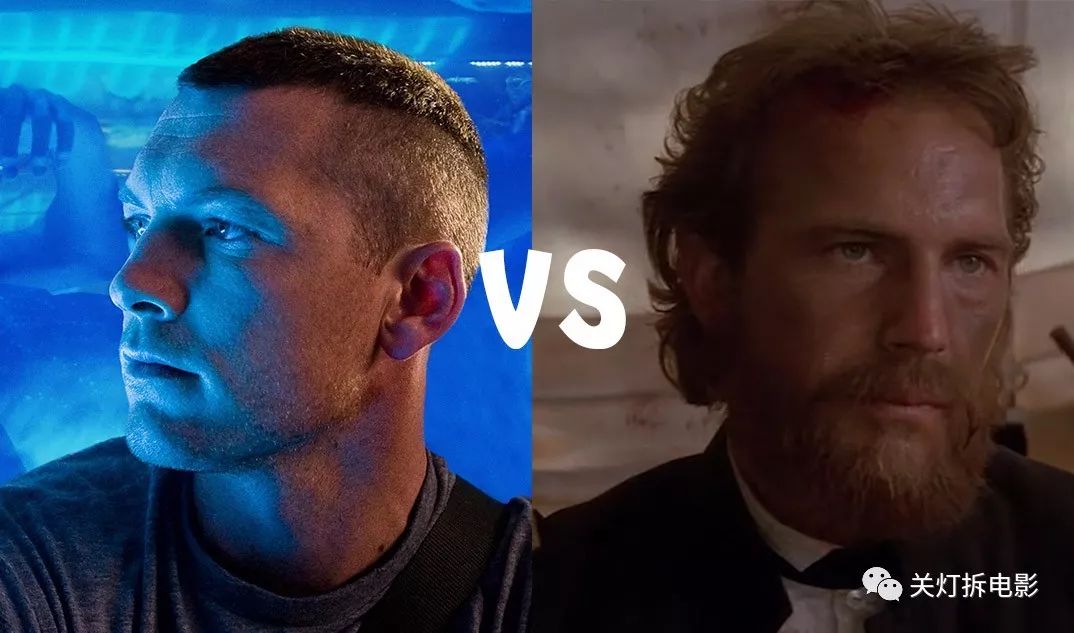

主角一个是下身瘫痪的前海军,一个是等待截肢的陆军士兵;

情节一个是爱上外星公主,一个是爱上印第安少女;

结局都是带着部落战胜联盟。

没毛病,United States不就是联盟么?

但是《与狼共舞》比《阿凡达》更神。

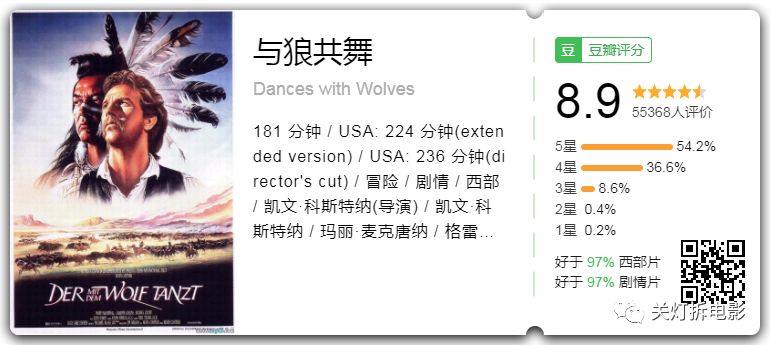

它是导演凯文·科斯特纳的第一部长片,便在当年的奥斯卡

狂砍7座小金人!

同时获得了

最佳影片、最佳导演、最佳改编剧本、最佳摄影、最佳剪辑

等重量奖项。

这样的殊荣,纵观89年奥斯卡历史也是少有的。

今天我们遴选了4小时导演剪辑版《与狼共舞》的精华看点,共同体验这部豆瓣8.9分的

西部史诗之作

。

关灯特约,请勿转载

8分钟看懂西部史诗巨作《与狼共舞》

以下内容根据评论家葛颖同声评论整理:

影片伊始,打出字幕“与狼共舞”,文字下有

一柄烟斗和羽毛装饰

,直观地告诉观众,这里的“狼”指的就是印第安人。

“与狼共舞”的另一层意思就是,与印第安人和平相处。

因为有着四小时的片长,导演科斯特纳就显得比较从容,不必急着推进剧情,而是

一层层地埋设人物动机,铺垫行为的合理性

。所以整部片子的节奏虽然缓慢,但是情节非常连贯,不会让人感到突兀。

为了展示男主角约翰·邓巴的

完美主义、有些偏执、不愿妥协的性格

,导演特意在影片开头设置了两场戏来表现。

故事发生在南北战争时期。

第一场戏,两个没有露脸的士兵说要给伤者锯腿,镜头渐渐拉开,这才露出邓巴面孔的局部,画面上强调的依然是他

血淋淋的废腿

。

邓巴是个完美主义者,不愿意身体遭到切割,所以他痛苦地穿上靴子趁乱逃离了手术台。

第二场戏,南北两军战局僵持不下,把长官都急得焦头烂额。

一个士兵正对邓巴喋喋不休,邓巴不理他,在后景中渐渐退出了画面。摄像机没有跟拍,而是一直聚焦在说话的人身上。

这时,邓巴骑着骏马一跃而出,突然的变化因为刚才镜头的停留而

更具冲击力,让观众颇感意外。

与其以残疾人的模样苟且偷生,不如在战场上英勇战死。

——约翰·邓巴

他疯一样地冲进战地,在战场中横向驰骋,像靶子一般吸引战火。

随后邓巴张开双臂,像是拥抱死亡,也像被钉上十字架的耶稣,

死后

即将迎来重生。

意外的是,邓巴寻死的行为打破了僵局,北方士兵都受到他的鼓舞而冲锋陷阵,很快攻下了高地。

将军为了表彰邓巴的英勇,为他请来私人医生治腿,最终保住了废腿。

这两场戏充分地说明了邓巴,

不完整毋宁死,绝不妥协的偏执性格

。

同时也是对邓巴生存状态的一种隐喻:

他在白人社会中格格不入,要融入就不得不削足适履,遭到切割。

但是邓巴又是一个如此追求完美主义的人,他哪里肯妥协?所以邓巴选择了

远离白人社会

,来到边境地带过起田园乡村的生活。

边境生活十分寂寞困苦,前哨所的长官显然已经失了心智。

在邓巴赴任不久后,长官便一枪结束了自己的生命。

另一些边防士兵们的形象也是邋遢、落魄,完全没有军人的风采。

驻边中尉因为无法忍受边境生活而宣布解散联队,是军人的大耻。

而与他们不同的是,邓巴主动请缨来边防驻扎,他不仅不感到害怕,反而享受这种孤独,

再次证明他与主流人群的不同

。

邓巴来到驻边要塞的时候,前士兵们都已经解散,只有他一个人驻守。要塞脏乱破败,和后来邓巴见到的干净整洁的印第安人村落

截然不同

。

脏乱的要塞

干净的部落

一对比,

导演的立场就显而易见了。

《与狼共舞》是美国影史上少有的

赞美印第安人

的影片,而且片中还有大段苏族印第安语的对白。

据说当年公映时组织了一批原住民观看,放映结束后掌声雷动,赞叹

终

于有影片能够公正地为族人正名。

片中藏有多处现代工业文明与古代印第安文明的对比。

白人对待动物没有怜悯之心,为了经济利益而不惜屠杀鲜活的生命。

有时,白人猎杀动物只为取乐、泄愤,或消解无聊。

而印第安人将猎到的动物视作上天的赠与,只取当年需要的份额,不会过度屠杀。

猎到动物后,印第安人的做法是物尽其用,绝不浪费丁点动物的价值。

同样是猎杀,导演显然刻意美化了印第安人,认为他们是

富有人性的族类

。相反自视为现代文明人的白人,则是

野蛮的、残忍的

。

来到要塞独居生活的邓巴,慢慢显现出自己的本性。他热爱自然、生性狂野,形象上

逐渐向印第安民族靠拢

。导演通过几个小细节来呈现。

来到边境后邓巴将马鞍卸了下来,因为印第安人骑马是不用马鞍的。这是他野性的

第一次

展露。

此时一匹狼进入了邓巴的生活,邓巴没有选择射杀它,而是

保持距离,与它和平共处。

前面说到,“狼”即是“印第安人”。紧随着狼之后,苏族部落里的巫师踢鸟也发现了邓巴的要塞。

邓巴同样没有奋起反击踢鸟,而是选择远远观察。这和与狼交往时的状态是相对应的。

踢鸟查看邓巴的爱马,邓巴毫不犹豫地冲出去制止,都没来得及顾忌自己的形象。此时的邓巴赤身裸体,完全就是野人的样子,这是他野性的

第二次

暴露。

狼与邓巴的亲近程度,也反映出部落对邓巴的接纳程度。现在二者还处于互相

远远观望的状态

。

邓巴帮助部落找到了野牛,成为了苏族英雄,部落成员把牛的心送给邓巴品尝,以示感谢和认可。

不久后狼叼来猎物献给邓巴,

巩固二者间的友谊

。

庆功的夜里,印第安人和邓巴交换衣物和饰品,邓巴从

外形上

更贴近了印第安人气质。

受到印第安人篝火舞蹈感染,邓巴回到要塞后也开始模仿着围火跳舞祭祀,这代表着他的

信仰

也逐渐被印第安人同化。

族人看到邓巴和狼

在草原上嬉闹、奔跑

。

他们为他取下一个

印第安名字

:

与狼共舞

。说明整个部落都已经接受他,他也正式成为了部落的一员。

部落为他准备了一间小帐篷,邓巴已在部族中赢得了一席之地。

此时狼也愿意从邓巴的手中接过食物,

彼此成为最信任的伙伴

。

邓巴和踢鸟的养女结婚,他彻底换上了印第安服饰。

除了肤色外,他与印第安族人并无二致。

这是一部美国西进运动的历史,也是

民族融合

的历史。表面上我们看到邓巴渐渐融入了印第安部落,其实

部落也在悄悄受到邓巴的影响而转变

。

部落里的人都喜欢邓巴身上佩戴的物品,他们喜欢邓巴的衣服和帽子,不惜拿贵重的饰品来交换。

邓巴请族人喝咖啡,给他们糖吃。

族人从邓巴那学会了西方人那套打招呼的手势。

邓巴为部落带来枪支,改进了原本冷兵器时代的落后作战方式。

踢鸟从需要养女做翻译和邓巴交流,到可以用简单的英语与邓巴正常交流。

殖民的拓展是抵挡不住的历史车轮,文化融合也同样是必然的趋势。

白人因惧怕印第安人的野蛮,所以躲藏在隐蔽的窑洞里保命。

印第安人又惧怕白人先进的武器,所以对白人避之不及。

二者互相惧怕,又想除掉彼此,主要是因为文化上的障碍。

语言不通,交流不畅,难以了解对方,便萌生了畏惧与厌恶。

正因为踢鸟的养女懂得两门语言,才使得邓巴与苏族交好。如果没有养女的协助,二者将继续在巴别塔的困境中彼此敌视,缔结友谊的过程也会大大延后。

和平的日子不长,西进运动的铁蹄已经踏入了苏族部落的地盘。回到要塞的邓巴被新驻扎的士兵囚禁起来,此时他们已经完全把邓巴认作为一个印第安人。

他们杀了邓巴的马,以及徘徊在不远处的狼。

狼的命运象征部落的命运

,殖民者拓殖的车轮就将朝着苏族部落撵去。虽然影片没有直接表现苏族的最终结局,但我们知道美国历史上曾经有着对印第安人无情屠杀和侵略,

苏族部落也终会像那匹狼一样倒在外来者的枪下。

影片故事发生几十年后,西进运动才终于宣告结束,美国政府和印第安部落签订条约,接纳印第安人成为美国诸多民族中的一小支。

文化的割裂,使印第安人付出了惨痛的代价。

讽刺

的是,拍捕水牛这场戏时,剧组借来了当时全美所有已经驯养的野牛,据说数量多达十万头。

动物保护协会的人也在片场,

以确保没有任何动物受到伤害。

草原戏要求大幅度的调度,拍摄难度很大,加上所有被猎杀的野牛都是拿做好的模型伪装的,更增加了拍摄的困难。这场戏剧组连拍了三周才达到现在影片里的效果。

过去白人残暴地屠杀印第安人,对自然无情践踏,而今却对每一头野牛兴师动众,

再次说明唯有人的欲望被满足,资本完成积累,人性才得以回归。

虽然今天回头来看西进运动,是资本主义发展历史上必然发生的一个历史事件。但是美国的知识分子依然

敢于去质疑

,先辈们曾经对少数族裔碾压式的拓殖,对自然环境不计后果践踏的行为,代价究竟几何?

敢于去深思,工业文明带给人类物质的生活,又带走人际间亲密情感的困境。一切的意义,又该如何考量?

这样的哲学思考才是《与狼共舞》成为史诗的真正原因。

长按识别二维码

获取《与狼共舞》4小时完整同评音轨

关灯近期精彩文章:

饭桌上可别光顾着吃,坐错了位置可能要了你的命

这些是我2017最怀恋的瞬间

陈小姐:撸完

「

妖猫

」

,工伤!

东抄抄,西抄抄,

「

心理罪

」

终究是皮毛

在被嘲笑前,陈凯歌真的「大师」过

电影是「腔调」比「故事」更重要

今年最恶趣味的电影来了,还提名了金球奖

*往期经典 公众号内回复“目录”即可查看