重要提示

《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施,通过本微信订阅号发布的观点和信息仅供海通证券的专业投资者参考,完整的投资观点应以海通证券研究所发布的完整报告为准。若您并非海通证券客户中的专业投资者,为控制投资风险,请取消订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。本订阅号难以设置访问权限,若给您造成不便,敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本订阅号推送内容而视相关人员为客户;市场有风险,投资需谨慎。

1.

公司是国内晶体硅生长设备龙头

1.1

公司简介

公司创建于2006年12月,主要从事晶体硅生长设备的生产制造和销售,产品广泛应用于半导体、光伏、IGBT功率器件、LED光电子以及蓝宝石材料等领域,是国内技术领先、国际先进的半导体硅材料、光伏硅材料、LED检测与照明等高端智能化装备和蓝宝石晶体材料供应商与服务商。公司研发实力较强,下属9家控股子公司,3个研发中心(包括一个海外研发中心),拥有工业4.0方向的省级重点研究院、省级晶体装备研究院等研究平台。

1.2 公司主营业务快速增长

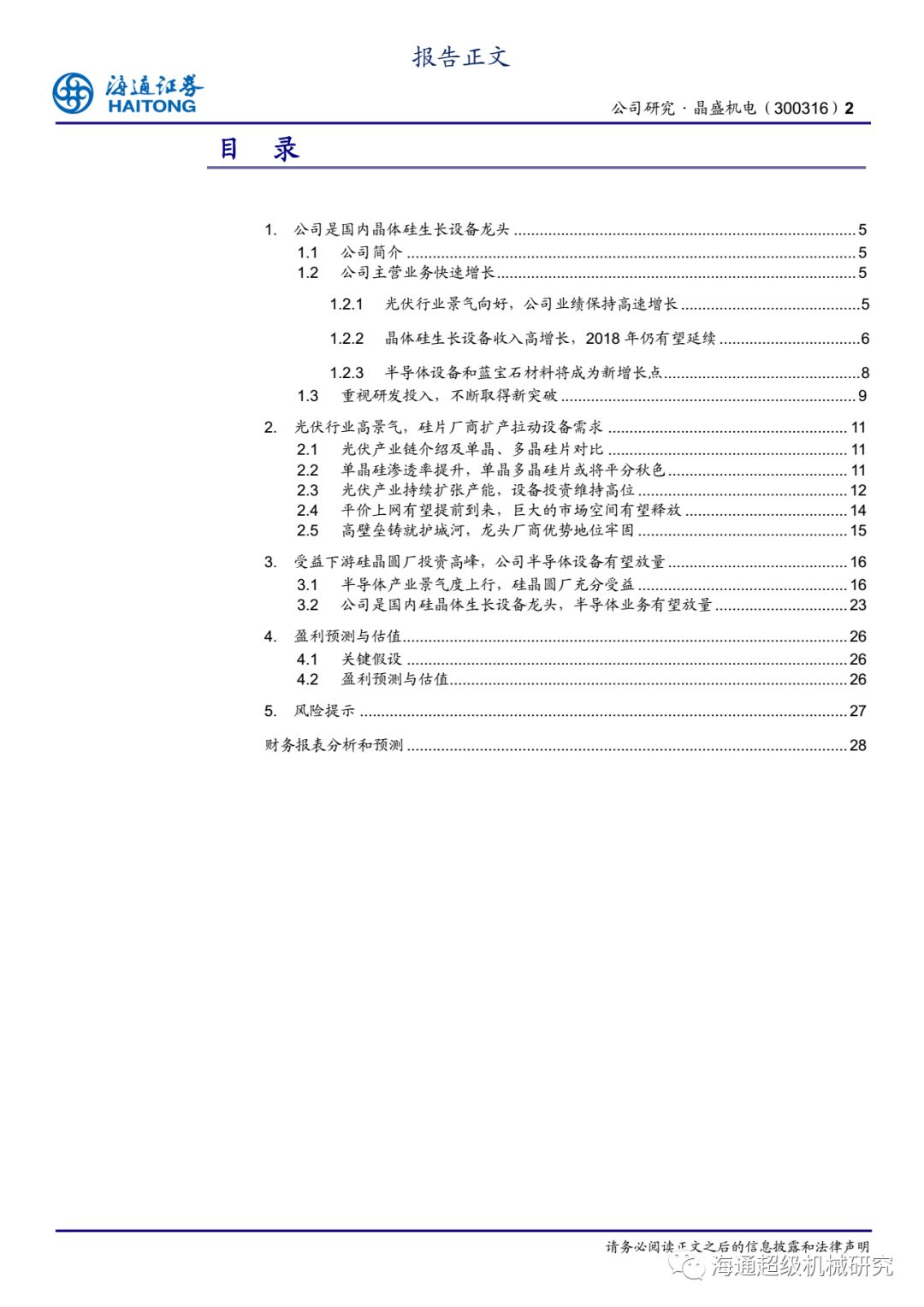

公司主要产品包括晶体硅生长设备、智能化加工设备、蓝宝石材料等,主要应用于太阳能光伏、集成电路、LED等行业。公司主业突出,晶体硅生长设备一直是最重要的收入来源。2016年开始,随着光伏巨头的扩张,公司晶体硅生长设备特别是单晶硅生长设备销量和收入大幅上升,2017营收占比达81%。

1.2.1 光伏行业景气向好,公司业绩保持高速增长

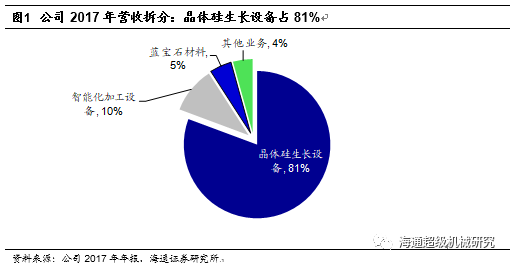

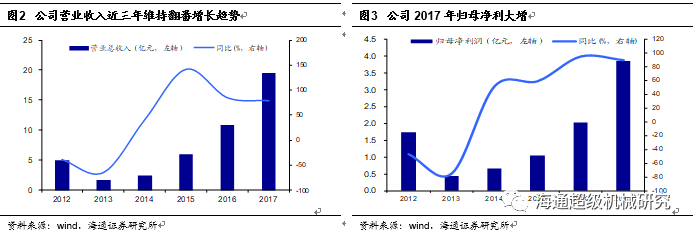

公司的经营表现受下游光伏行业的景气度影响较大。自2014年开始,随着全球光伏产业新一轮景气周期开启,公司业绩呈现高速增长态势。2017年,公司实现营收19.49亿元,同比增长78.55%,2014-2017年复合增长率高达99.6%。2017年,公司实现归母净利润3.87亿元,同比增长89.76%,2014-2017年复合增长率高达80.6%。

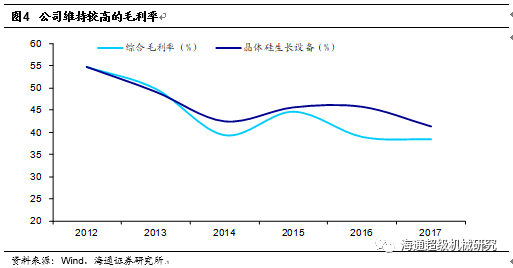

近年来,公司总体保持了较高的毛利率。2017年综合毛利率为38.35%,其中晶体生长设备业务的毛利率为41.42%。

1.2.2 晶体硅生长设备收入高增长,2018年仍有望延续

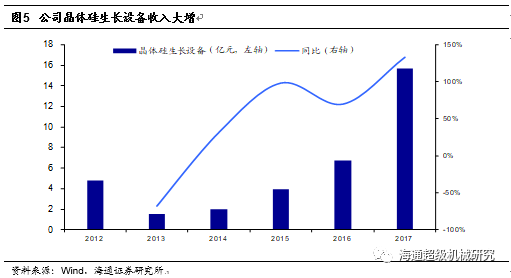

晶体硅生长设备业务收入高速增长。

2014年之后,受益于光伏产业景气上行,公司晶体硅生长设备收入维持高速增长,2017年实现收入15.72亿元,同比增长132.88%。

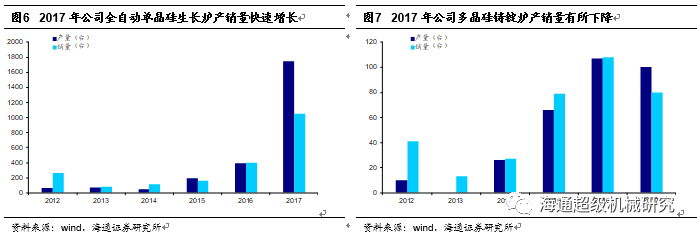

公司晶体硅生长设备产品主要是全自动单晶硅生长炉和多晶硅铸锭炉,近年来产销量持续走高。2017年公司全自动单晶硅生长炉产量1750台,同比增长342%,销量1046台,同比增长163%;多晶硅铸锭炉产量100台,同比减少6.5%,销量80台,同比减少26%。

公司晶体硅生长设备在手订单充足,有望保障公司2018年业绩高增长。

2017年是光伏行业大年,全球光伏新增装机容量首次突破100GW,中国首次突破50GW。光伏行业上游晶体硅生产商扩产动力十足,对晶体生长设备及其配套的光伏智能化装备需求明显上升。

公司大力拓展扩产客户,签订的晶体生长设备订单同比大幅增加。2017年,公司晶体生长设备及智能化装备共计签订合同36.57亿元,同比增长316%,其中未完成合同合计18.87亿元(含半导体设备1.05亿元)。同时公司公告2018Q1新签订单约11.3亿元,我们测算其目前未完成合同超30亿元,我们预计这将保障公司2018年营业收入实现较高增长。

为国内的单晶设备龙头,公司单晶收入2017年表现突出。

公司抓住单晶市场份额提升的市场机遇,以行业龙头客户为重点拓展方向, 2017年单晶硅市场的订单和验收大增,光伏设备的市场占有率持续提升,单晶设备订单金额达24.4亿,占晶体设备订单总金额的67%。2018年单晶设备维持高需求,第一季度单晶设备订单金额已达11.3亿元,占2017年营收的58%。

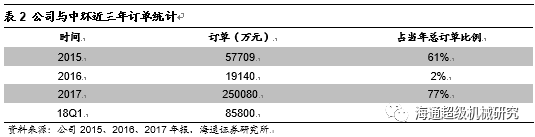

公司是下游光伏厂商重要的供应商,与中环合作紧密。

由于单晶技术优势,公司成为除隆基外(隆基内部供应)的各大光伏厂商的供应商,包括中环、晶科、保利协鑫等。其中公司与单晶巨头中环合作紧密,2017年获得单晶炉+截断机+一体机共计中标订单超25亿。另外公司与中环合作开展集成电路大硅片项目,我们认为未来双方的合作程度将会加深。

单晶设备大单有望持续斩获,测算中环的设备市场空间超过20亿。

我们假设光伏炉单台设备平均价格160万,对应大约7MW产能。2017年9月中环实施四期变更项目+四期改造项目,新增单晶硅产能8.6GW。我们测算对应光伏炉设备金额约20亿,再加上配套的截断机、一体机设备,整套设备合计将超过20亿未释放。公司2018年3月已中标8.6亿元,我们认为公司有望斩获中环后续部分订单。随着中环及其他厂商的产能持续扩张,公司光伏设备订单大单有望持续。

开拓国际市场,中标国际客户大单。

2018年1月,公司与韩华凯恩签订约2.78亿元(4300万美元)大单,首次中标国际客户大单。韩华新能源是全球最大的光伏组件制造商之一,这次中标表明公司的单晶炉设备实力获得了国际客户的认可。随着国际客户单晶产能的扩张,我们认为公司后续有望持续获得国际大单。

1.2.3 半导体设备和蓝宝石材料将成为新增长点

公司较早掌握了国内领先的半导体硅材料生长炉技术,同时近年不断加大对半导体加工设备的开发。目前公司半导体单晶炉设备主要有8寸和12寸两款,其中8寸已经实现规模量产。2017年10月,晶盛机电、中环股份与无锡政府三方签署集成电路产业链的《战略合作协议》,项目总投资约30亿美元,一期投资约15亿美元。同时三方共同投资组建中环领先半导体材料有限公司,发展半导体材料产业。

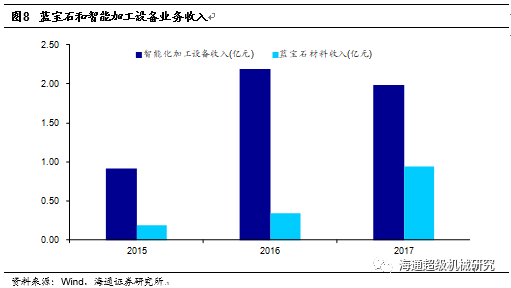

蓝宝石具备较大增长空间。

公司掌握了全球最大450公斤级蓝宝石晶体的生长技术,处于世界先进水平。尺寸优势能有效降低单位蓝宝石生产成本,打破我国大尺寸蓝宝石材料长期依赖进口的局面。蓝宝石晶体用于半导体照明产业,是LED、大规模集成电路SOI等最为理想的衬底材料。公司在蓝宝石材料业务具备较强的成本竞争力,随着其募投项目产能的逐步释放将有较大的增长空间。

1.3

重视研发投入,不断取得新突破

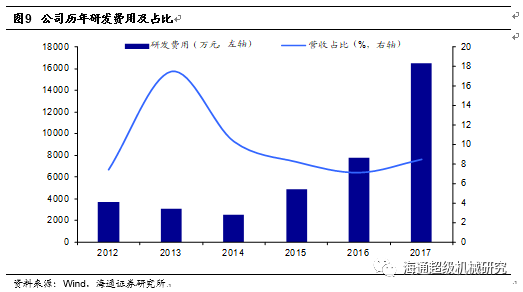

公司一直将技术创新作为公司持续发展的动力源泉。近年来公司继续加大研发投入力度,2017年研发经费投入达16480.10万元,占营业收入比例的8.46%。

公司在硅晶体设备拥有国内领先、国际先进的技术优势。全自动单晶炉设备和多晶炉设备被四部委评为国家重点新产品,在光伏市场上具有领先优势。

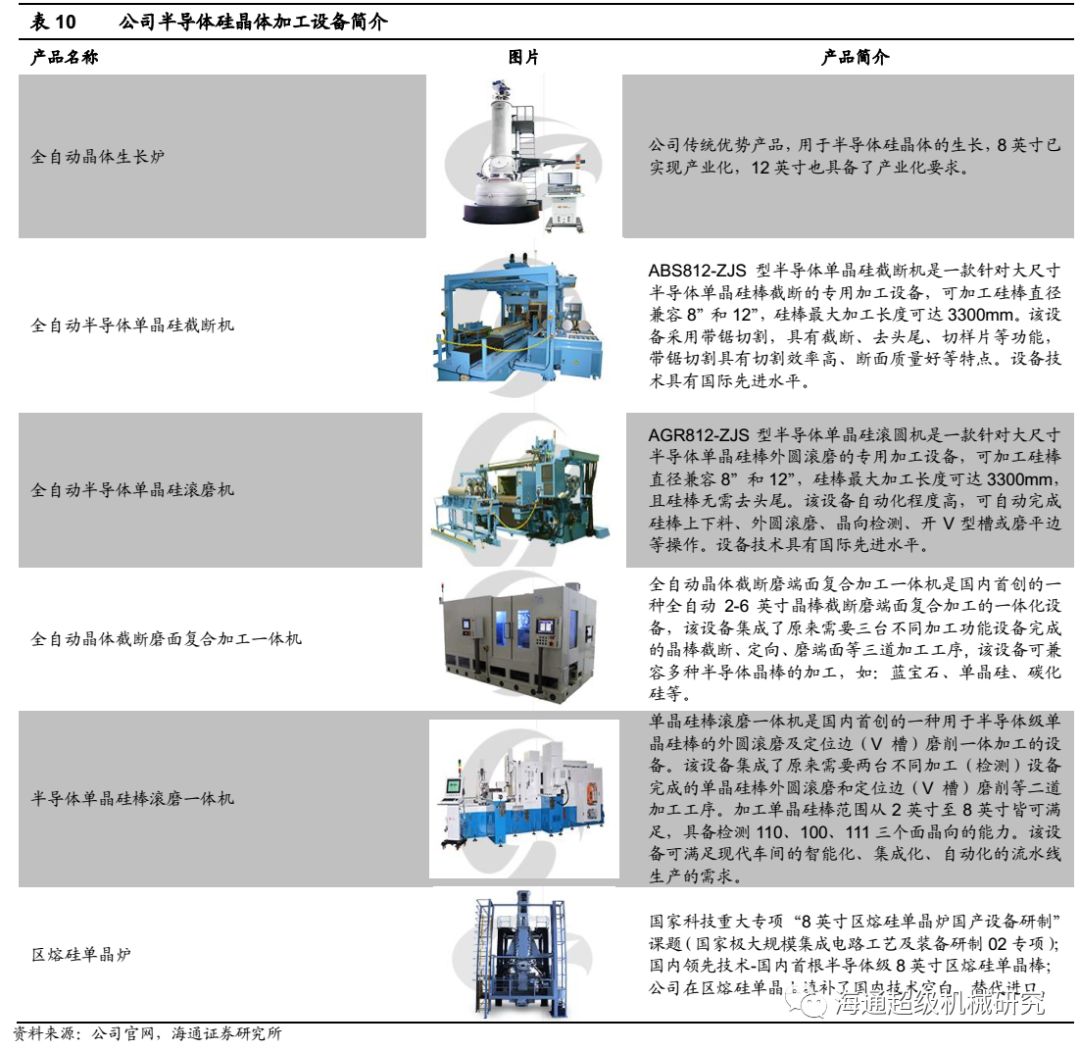

公司深耕硅晶体设备领域,不断获得技术突破。公司承担的国家科技重大专项(02专项)“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”项目的“300mm硅单晶直拉生长装备的开发”和“区熔硅单晶片产业化技术与国产设备研制”项目中的“8英寸区熔硅单晶炉国产设备研制”两项课题,已进入产业化阶段。公司还研发完成12英寸硅片用半导体级超导磁场单晶硅生长炉,该设备可实现单晶硅生长工艺过程的自动化控制,达到国际同类产品的先进水平,具有能耗低、有效提高单晶硅品质的特点。此外,公司还研发出了一系列半导体级加工设备,这些设备可完成半导体硅棒的外圆滚磨、截断、硅片抛光和研磨等工序,不仅自动化程度高,加工工艺精良,而且可以减少客户生产成本,提高加工效率及产品质量。

此外,公司通过在日本成立全资子公司,建立海外研发中心,与日本齐滕精机、美国Revasum公司等国际知名公司开展技术交流与合作,为国内半导体关键材料和设备的国产化趋势提前布局。强化产业链配套供应能力,加大先进设备投入,大力提升公司在半导体产业链高端装备领域的精密制造水平。

2.

光伏行业高景气,硅片厂商扩产拉动设备需求

2.1

光伏产业链介绍及单晶、多晶硅片对比

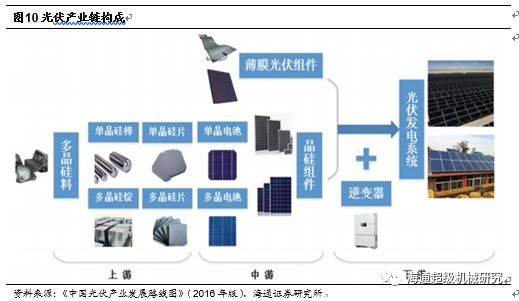

光伏产业链的上游是晶体硅原料的采集和硅棒、硅锭、硅片的加工制造,产业链的中游是光伏电池和光伏电池组件的制造,分为单晶硅和多晶硅两种,产业链的下游是光伏电站系统的集成和运营。

工艺对比:

单晶硅片和多晶硅片差别主要是生产工艺不同,单晶硅片是多晶硅材料采用拉棒工艺形成单晶硅棒,多晶硅片是多晶硅材料采用铸锭工艺形成多晶硅锭,切片环节乃至后续的电池、组件生产环节差异不大。市面上生产单晶硅片的设备是单晶生长炉,生产多晶硅片的设备是多晶硅铸锭炉。

优势对比:

单晶硅具有转换效率高、发电效率高,衰减速度弱,稳定性更高的优势;多晶硅具有生产工艺步骤少、价格更低的优势。

成本对比:

相同产能下,单晶硅片成本比多晶低。1)单晶拉棒费用超过多晶铸锭;2)目前,金刚线切片的成本低于砂浆切片,单晶切片基本已经普及金刚线切片,但是多晶目前技术还不够成熟,未能完全实现金刚线切割技术,所以单晶切片成本低于多晶。3)单晶硅片每片的价格略高于多晶硅片,但是单晶的转换效率高于多晶。所以在相同产能下,单晶硅片成本比多晶低。

2.2

单晶硅渗透率提升,单晶多晶硅片或将平分秋色

高效单晶将成为主流。

几年前单晶由于成本高,市场占比相对劣势。但是单晶硅具有转换效率高、发电效率高,衰减速度弱,稳定性更高的优势,高效单晶将成为未来光伏发电的主要材料。各大光伏巨头已经开始积极布局单晶组件市场,以保利协鑫为代表的多晶铸锭硅片厂商也开始布局单晶硅片市场。

单晶转换效率提升结合创新技术,大幅降低单晶硅片发电成本。

目前,金刚线切割技术、PERC技术在单晶硅领域已经得到广泛应用,显著降低了成本。在单晶硅片采用金刚线切割之前,单、多晶硅硅片成本差别接近20-30%,在2015-2016年单晶硅片普及金刚线切割以后,单多晶成本差别迅速缩减。同时PERC技术提高了单晶硅片的转化率。两个因素使得单晶的性价比优势逐渐凸显,共同推动了单晶硅片的渗透率快速提高。

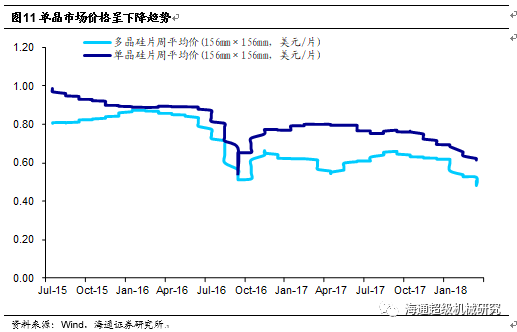

厂商单晶硅片价格持续下调,提高单硅晶片竞争力。

以单晶龙头厂家隆基为代表,自2017年年底有3次调价:公司单晶硅片(156.75mmx156.75mm)整体调降0.8元,调整后180µm单晶硅片4.8元/片,190µm单晶硅片执行4.75元/片。单多晶硅片价差逐渐接近,差价稳定在0.8元/片,提高了单硅晶片在电池端的竞争力,利于单晶硅片的销量。

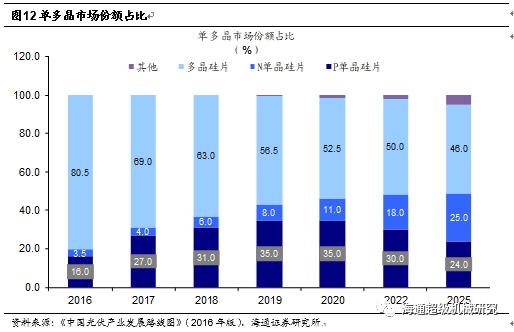

到2022年,单晶硅渗透率提升,硅片市场平分秋色。

2016年及以前,多晶硅片占主导地位,根据《中国光伏产业发展路线图》数据,单晶、多晶硅片市场占比约1:4。但随着单晶厂商扩张,单晶替代多晶是未来的大趋势,单晶渗透率将快速上升。到2020年,单晶、多晶硅片市场份额占比将达到1:1。

2.3

光伏产业持续扩张产能,设备投资维持高位

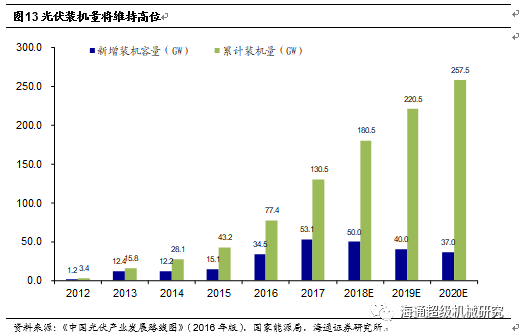

光伏产业经历2012年触底之后,逐渐恢复,2016年行业进入高景气周期,国内单晶光伏巨头开始扩张,光伏发电市场规模快速扩大。国家能源局统计数据显示,2017年新增装机53GW,同比增长54%,累计装机容量达到130GW。根据2018年3月中国经济信息社发布的《中国清洁能源行业年度发展报告》,预计2018年新增光伏装机容量将在40GW-50GW,继续保持较快扩张。

根据国家能源局可再生能源发展“十三五”规划,2017-2020年光伏新增建设规模约127GW(普通式光伏54.5GW、领跑者项目32GW、分布式光伏49.68GW),累计装机量将达到257GW,预计2018—2020年新增装机量将小幅下滑,但仍然保持可观的新增量。

单晶硅片的产能扩张正在加速落地。

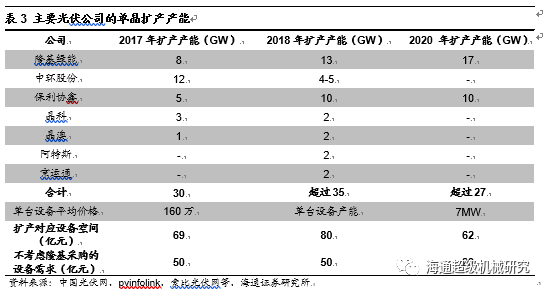

扩产队伍中,除了单晶巨头隆基、中环外,还有老牌多晶光伏企业保利协鑫、晶科、晶澳、阿特斯等的多个单晶项目也将于2018年落地。根据我们统计,多数单晶硅厂商在2018年仍然有较强的扩产动力。我们假设光伏炉单台设备平均价格160万元,对应大约7MW产能。根据我们测算,2018年各大厂商单晶扩产计划对应设备的市场空间50亿元(隆基自主供应设备)。

多晶硅片的产能也在小幅扩张。

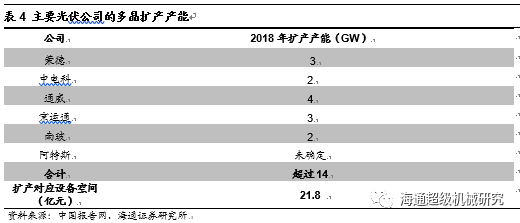

2016 年国内主要企业多晶硅片产能约为50GW,2017年荣德、中电科、通威、京运通、南玻、阿特斯六家厂商均有多晶扩产计划,合计超过14GW,预计将于2018年建成投产。我们假设每1GW产能需要65台多晶铸锭炉,每台国产铸锭炉单价240万元左右。根据我们测算,2018年各大厂商多晶扩产计划对应设备的市场空间21.8亿元。

2.4

平价上网有望提前到来,巨大的市场空间有望释放

根据"十三五"规划,我国光伏产业在“十三五”实现平价上网。2017年11月,国家发改委印发《关于全面深化价格机制改革的意见》,文件明确提出到2020年要实现风电、光电与火电同价。

产业规模化发展使得光伏发电成本持续下降。

近十年来,光伏发电系统成本下降了90%。根据光伏摩尔定律,如果累计装机容量翻一倍,光伏发电成本可以大幅度下降。2017年光伏累计装机量为130.5GW,我们前面预计2020年累计装机量将达到257GW,接近翻一番,到2020年太阳能组件和发电系统整体的发电成本都将大幅下降,加快平价上网的进程。

我们认为光伏发电有望在2020年实现平价上网。

2018年3月,吉林白城领跑者基地的中标企业竞价约为0.41-0.45元/ KWh,而参与竞标的最低价为0.39元/ KWh,接近当地煤电标杆上网电价0.37 元/KWh。意味着少数成本控制领先的企业已经可以提供与煤电上网差不多的价格,随着成本下降和技术提升,平价上网日益临近。

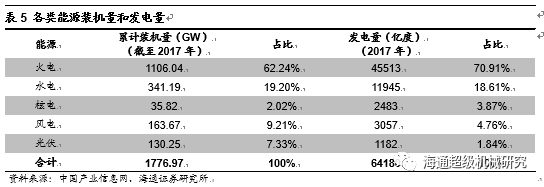

近日中国国家能源局发布了其《2018年能源工作指导意见》。提到2018年,中国预计将消费约45.5亿标准煤当量的能源,其中非化石燃料(水电、核电和可再生能源:太阳能电、风电)占比为14.3%,天然气占比为7.5%,煤炭占比约59%。从装机量看,截止到2017年,我国煤电装机1106.04GW,占全部装机容量的62.24%,光伏装机130.25GW,占7.33%。从发电量来看,2017年我国火力发电4.55万亿度,占全部发电量的70.91%,光伏1182亿度,占1.84%。

实现平价上网意味着巨大市场空间的释放,光伏发电将对存量火电的逐步替代。

虽然近年来火电的装机量和发电量占比不断下降,但仍然高于59%的目标值。而在国内各项光伏政策的引领下,光伏产业迎来突飞猛进的发展,成为替代火电的中坚能源,未来光伏发电替代火力发电的空间非常巨大。经我们测算,光伏装机量占比每提高1%,对应约18GW装机量,如果全部是单晶硅片电池装机量,意味着将新增设备市场空间约40亿元。

2.5

高壁垒铸就护城河,龙头厂商优势地位牢固

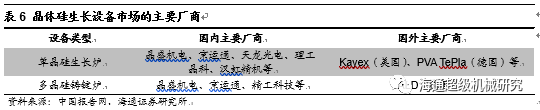

国产多晶硅铸锭炉市场份额提升。

2007年以前,国内的多晶硅铸锭炉市场一直被 GT Solar 等国外厂商垄断。2008 年以来,随着技术和工艺的不断完善,国产多晶硅铸锭炉逐渐实现了规模化生产,并以较高性价比优势开始替代国外产品,国内厂商的市场份额迅速扩大,我们预计国产多晶硅铸锭炉将占据国内市场的主要份额。

近年来,国产单晶硅生长炉设备行业发展迅速,已经占据绝大部分的国内市场份额。

首先,国内单晶硅生长炉设备领域技术进步明显,逐步解决了单晶硅生长炉的关键技术难题,可以满足太阳能光伏晶体硅制备的需求。其次,国产设备相比进口设备拥有明显的成本优势。再次,国内企业还拥有贴近市场、反应迅速、服务便捷的明显优势。凭借这些优势,国产光伏设备不仅占据了国内绝大部分市场,还实现了批量出口亚洲市场,少量出口到欧美市场。

硅片设备行业进入壁垒较高,行业龙头的优势明显,往往会保持长期合作。

单晶硅棒的拉晶生产及单晶硅片的切片生产为单晶产业链的关键工序,产品的纯度和性能直接决定了下游电池和半导体的质量,所以单晶产业是技术、资本密集型行业。从技术上来说,生产设备的技术决定了下游厂商的生产成本,而生产成本对于单晶硅片企业的盈利性非常敏感;从资本角度看,单晶硅生产需要投入大量设备,单台设备价格超百万元。所以,技术领先的硅片设备供应商受到单晶硅片企业的青睐,并且往往会保持长期合作。

公司生产的全自动单晶硅生长炉产品凭借行业领先的技术优势主要服务于行业排名前列的大型客户,产品销售价格虽然明显高于其他国内厂商,但售价仍然只有国外同类设备的2/3左右。公司在单晶硅设备行业龙头的地位较为牢固,此外,公司生产的多晶硅铸锭炉有技术优势与广泛的市场认可度,随着研发的投入,未来将进一步扩大多晶硅铸锭炉的市场占有率。我们认为公司在光伏行业持续快速发展的大背景下拥有持续增长能力。

3.

受益下游硅晶圆厂投资高峰,公司半导体设备有望放量

3.1

半导体产业景气度上行,硅晶圆厂充分受益

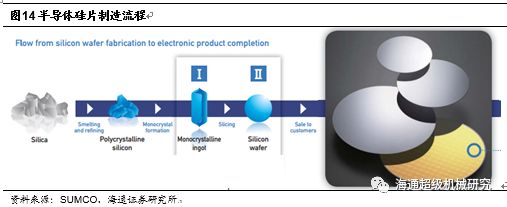

半导体制造过程可以分为IC设计(电路与逻辑设计)、晶圆制造及加工(前道工序)、封装与测试(后道工序)。晶圆制造是用二氧化硅原料制得单晶硅晶圆的过程,主要包含硅的纯化->多晶硅制造->拉单晶->切割、研磨等。

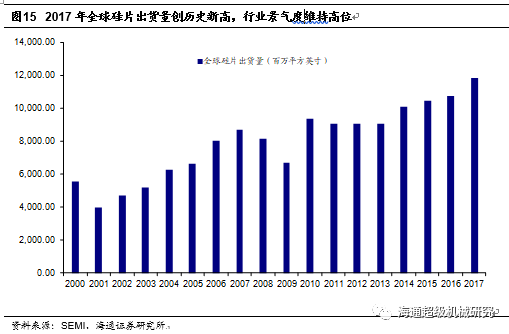

全球半导体产业进入景气周期,硅片出货量创新高。

根据SEMI的数据,2017年硅片出货量为118.1亿平方英寸(MSI),高于2016年的107.38亿平方英寸的市场高点。收入共计87.1亿美元,比2016公布的72.1亿美元高出21%。

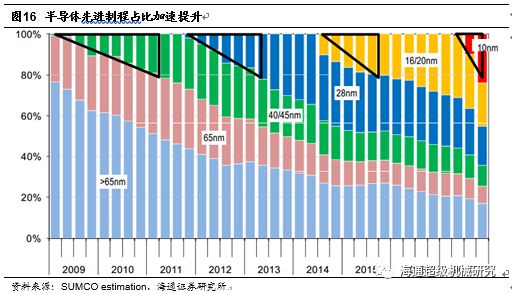

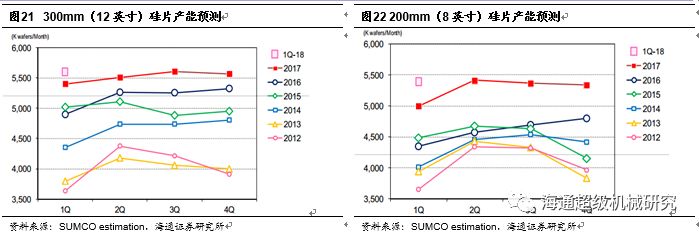

根据SUMCO预测,近年来全球半导体先进制程处于加速发展期,低制程的半导体芯片应用推广速度呈加速态势,显示出下游终端对于电子芯片精密化的要求不断提升。拥有先进制程的半导体厂商在产业发展中或将享受“赢者通吃”的红利,这对于中国这样一个半导体产业对外依赖度较高的国家而言,快速发展半导体产业链的重要性不言而喻。

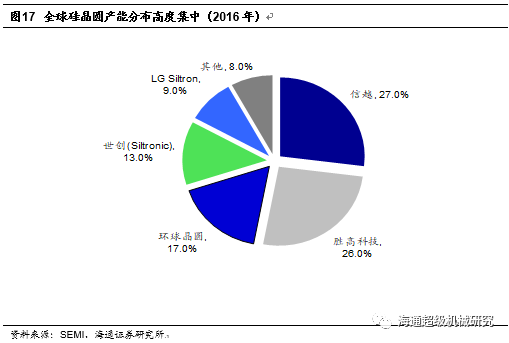

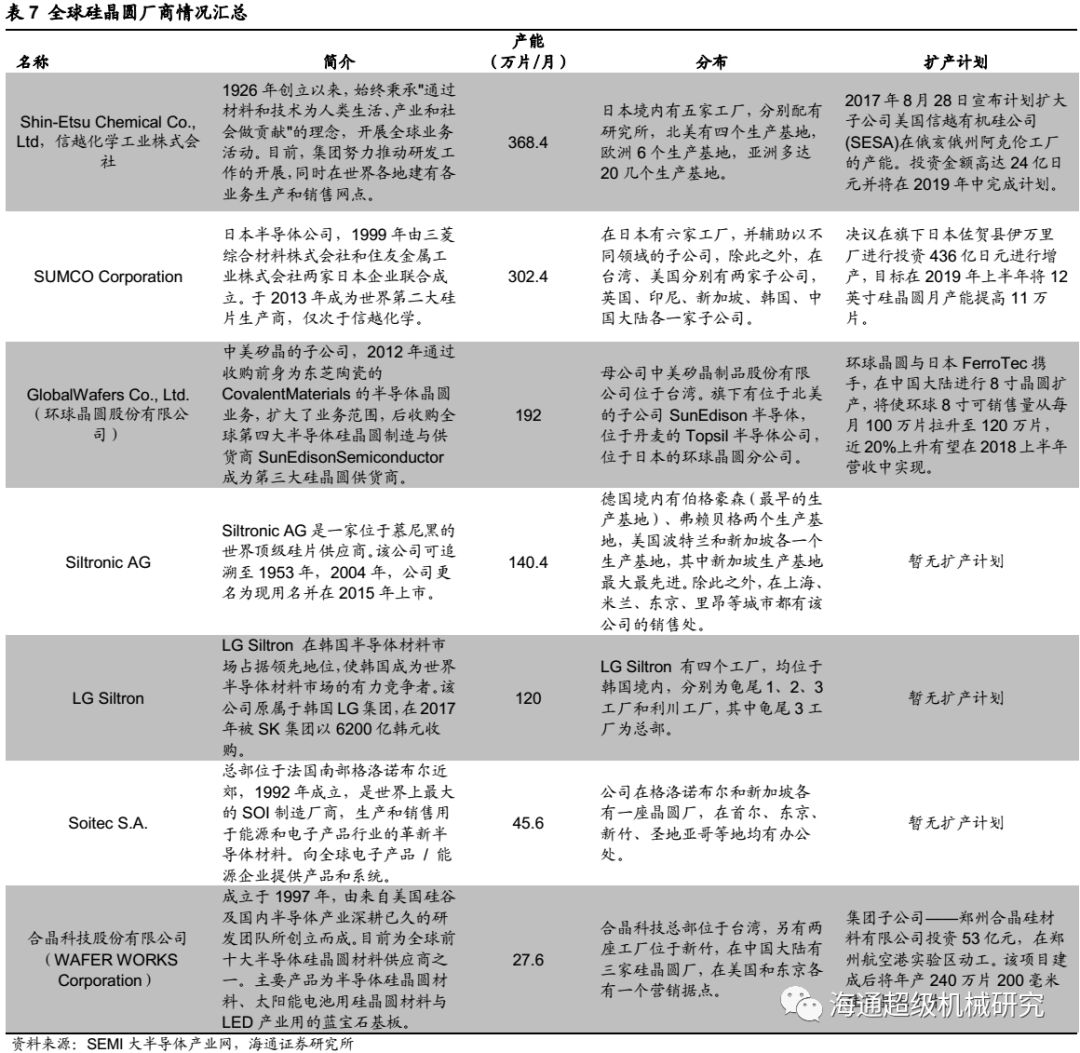

硅晶圆产能高度集中,行业竞争格局呈现寡头垄断。

硅晶圆制造具备高投入、高壁垒的特点,全球市场产能集中度高,前五大硅晶圆厂商日本信越、日本SUMCO、台湾环球晶圆德国Siltronic以及韩国LG Siltron等五大企业共占90%以上的市场份额。

自2017年年初开始,半导体产业的关键材料之一硅晶圆的价格便不断上涨,且涨价趋势正快速从12英寸硅片向8英寸与6英寸蔓延。台积电、联电等代工龙头企业已与日本信越(ShinEtsu)、SUMCO等硅晶圆主要供应商签订1-2年短中期合约,2017年12英寸硅片签约价已提高到每片120美元,相比2016年年底的75美元上涨60%。

SUMCO表示,2018年12英寸硅晶圆价格有望进一步回升约20%(2018年Q4价格将较2016年Q4高出40%),且预估2019年将持续呈现回升,当前客户关注的重点已转移至如何确保2020年以后的数量。在8英寸产品部分,因供应量增加幅度有限,因此今后供需紧张情况可能呈现长期化;6英寸产品部分,当前供应不足情况显著,后续展望不明。

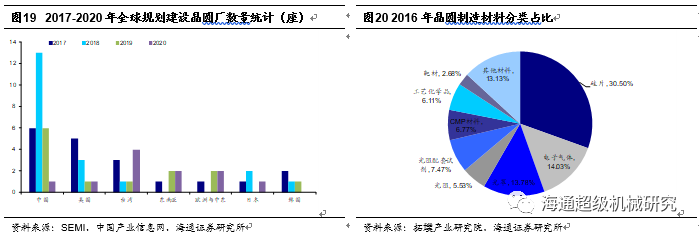

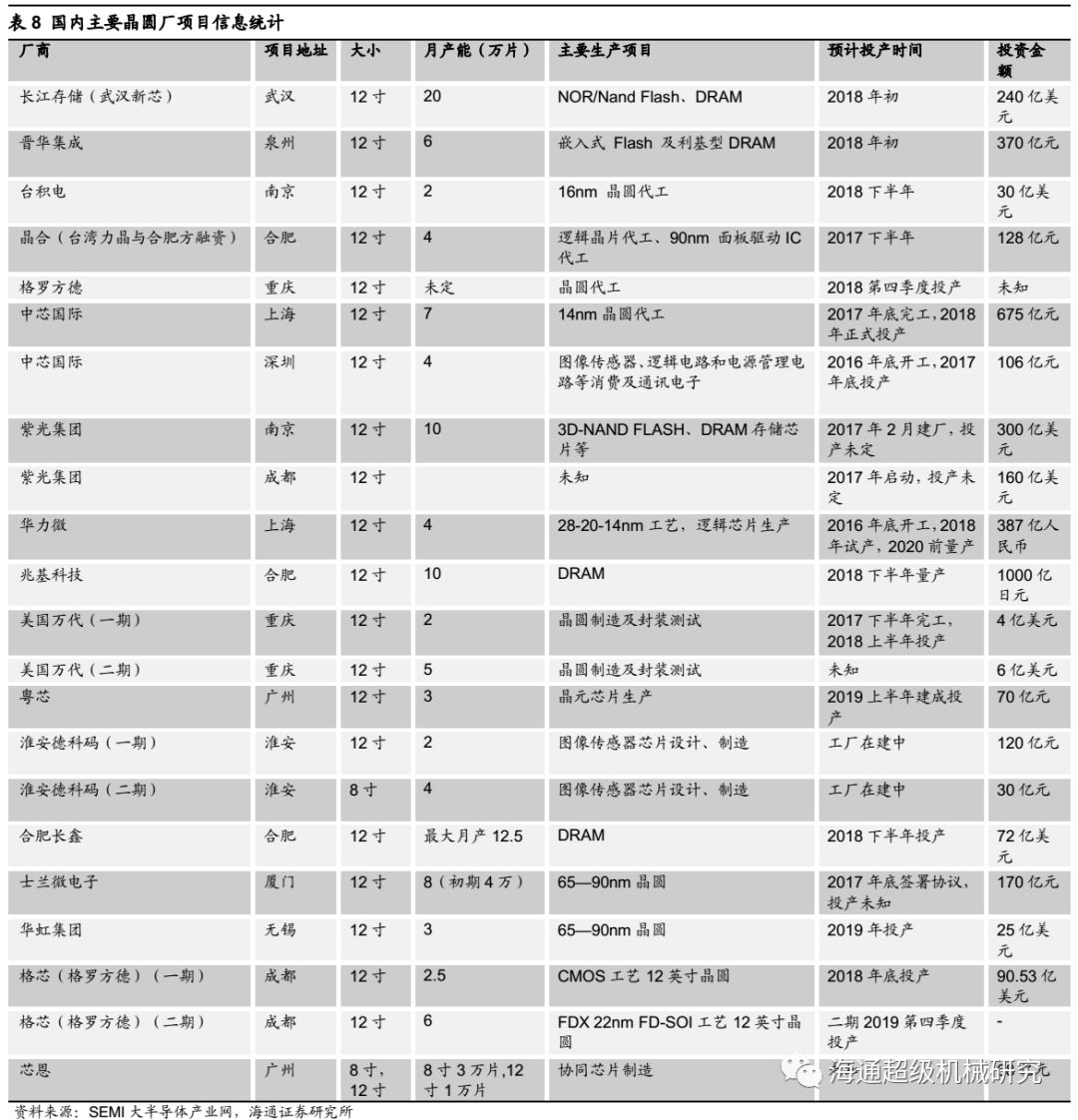

大陆积极扩建晶圆厂,中长期需求向上。

根据SEMI统计,2018-2020年是全球晶圆厂建设高峰期,2020年前全球规划建设62座晶圆厂,其中中国大陆达26座,占全球的40%,预计将对硅晶圆的中长期需求形成支撑。

根据我们的统计,2018年开始将会有多个晶圆厂项目进入投产阶段,有望推动国内半导体产业链的发展和进步,也对硅片需求形成实质性的拉动。

下游结构性需求变化推动大尺寸硅片出货占比提升。

电子产品创新发展速度飞快推动了对于高端芯片的需求持续增长,硅片尺寸越大则每片硅片上可以制造的芯片数量就越多,从而制造成本就越低。因此,硅片尺寸的扩大和芯片线宽的减小是集成电路行业技术进步的两条主线。目前,市场主流硅片出货已经集中在8英寸、12英寸等大尺寸硅片上。

根据中国电子材料行业协会常务副秘书长袁桐的介绍,2016年国内企业在4~6英寸硅片(含抛光片、外延片)上的产量约为5200万片,基本可以满足国内4~6英寸的晶圆需求。具备8英寸硅片和外延片生产能力的有浙江金瑞泓、昆山中辰(台湾环球晶圆子公司)、北京有研总院、河北普兴、南京国盛、中国电科46所以及上海新傲等厂商,合计月产能为23.3万片/月。2016年国内8英寸硅片产量(含抛光片和外延片)总计为120万片。2017年国内对8英寸硅片月需求量约80万片,2020年开始月需求约750万-800万片,供需缺口极大。此外,当前我国还不具备12英寸硅片的批量化生产能力,12寸硅晶圆片一直依赖进口,2017年国内的总需求约为50万片/月,预计到2018年后总需求为110万-130万片/月。

硅晶圆生产设备技术壁垒高。芯片制造涉及晶圆制造和晶圆加工。晶圆制造中,原材料硅,经过粗硅、电子级多晶硅、单晶硅、单晶硅原片,最后经过倒角、研磨、CMP得到晶圆。其中,单晶硅的制造是最重要的步骤,决定了后续硅片的质量和制造效率。目前拉直法生产单晶硅(单晶硅棒),单晶硅棒直径越大,越难拉成,因此尺寸越大,晶圆制造越困难,工艺成本越高。但大尺寸晶圆可以节约芯片成本,获得更高盈利,所以未来晶圆制造会多向12寸转移。晶圆加工主要分为薄膜生成,光刻、刻蚀、后续例子注入、金属溅镀等。薄膜生成、光刻、刻蚀是为了在晶圆上生成电路。后续步骤是为了进一步完善。最后经过切割、黏贴、焊接、模封等步骤,形成广泛应用于电子等领域的芯片。

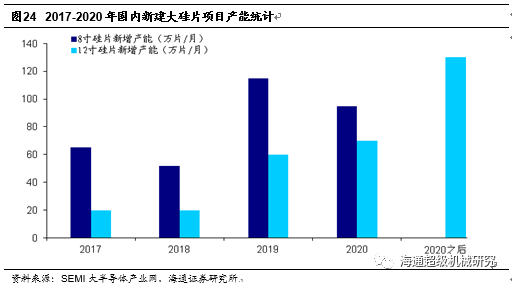

国内厂商加快大硅片产能建设投资。

根据我们的统计,2017-2022年国内拟建和在建的大硅片项目超过18个,对应8寸硅片新增产能约327万片/月、12寸硅片新增产能约300万片/月。从厂商情况来看,内资厂商中的优势企业如金瑞泓保持积极的扩产态势,而成都超硅、中环无锡等新项目的快速推进也显示出国内厂商对于行业发展前景的看好。国外(合资)厂商方面,合晶郑州、杭州中芯等项目也在推进,外资厂商也期望发挥技术、资金等方面的优势抓住国内半导体产业的发展红利。

根据项目的建设进度来推算,我们统计2017年以后8寸和12寸新增产能情况如下图所示,这也意味着单纯依靠现有新建项目的增量仍然远远无法满足供需缺口,我们预计国内大硅片产能投资热情有望持续走高,根据现有项目规划统计的2018年以后的产能投资有望达到262万片/月(8英寸)和280万片/月(12英寸)。

3.2

公司是国内硅晶体生长设备龙头,半导体业务有望放量

公司是国内半导体单晶炉设备龙头,8寸单晶炉已经实现产业化,并为国内知名半导体生产商供货,12寸单晶炉也已具备产业化要求。此外,公司还往硅片深加工领域延伸,开发了滚磨机、截断机等设备,并建立海外研发中心,与日本齐滕精机、美国Revasum公司等国际知名公司开展技术交流与合作。

公司的硅晶体加工设备系列齐全,产品种类涵盖全自动晶体生长炉、全自动半导体单晶硅截断机、全自动半导体单晶硅滚磨机、全自动晶体截断磨面复合加工一体机、全自动晶体滚磨一体机、区熔硅单晶炉等。

2017年半导体设备新接订单大幅增长。

我们预计公司2017年半导体设备新接订单规模近1.5亿元。2017年公司上半年新签半导体设备订单超过8500万元,产品包括半导体单晶炉、半导体单晶硅滚圆机、半导体单晶硅棒截断机等新产品,在半导体加工设备的开发和市场销售方面取得积极进展。下半年,公司与郑州合晶硅材料有限公司签订了半导体晶体生长炉合同,合同总金额940万美元。

2017年10月,公司与无锡市人民政府、天津中环半导体签署战略合作协议,拟共同在宜兴市开展建设集成电路用大硅片生产与制造项目。项目总投资约30亿美元,一期投资约15亿美元。2017年11月,公司与中环股份、中环香港、无锡发展共同投资设立中环领先,整合各方资源,发展半导体材料产业。

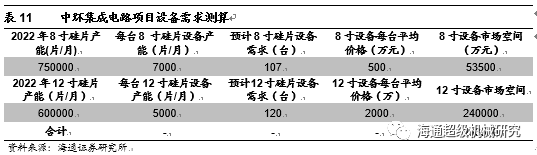

中期来看,中环股份集成电路大硅片项目为公司半导体设备业务带来30亿元市场空间。

根据中环股份最新公告,中环已经实现了8英寸直拉单晶量产和12英寸直拉单晶样品试制,和公司合作的集成电路大硅片项目预计2022年将实现8寸硅片产能75万片/月,12寸硅片产能60万片/月的生产规模。我们假设每台8寸硅片设备产能7000片/月,每台设备500万元,12寸硅片设备产能5000片/月,每台设备2000万元。因而能给公司带来拉单晶设备市场空间约30亿元。

我们假设8英寸每万片/月的产能对应单晶生长设备投资规模0.07亿元,12英寸每万片/月的产能对应投资规模0.4亿元,我们根据现有项目规划的产能规模预测国内2018-2020年的单晶炉设备投资规模有望达到11.6亿元、32.1亿元和34.7亿元。未来几年硅片行业持续向好,政策和市场推动产业化步伐快速前行,我们认为后续或将可见更多投资规划,且其实际投资规模将超过我们当前的预测。

4.

盈利预测与估值

4.1

关键假设

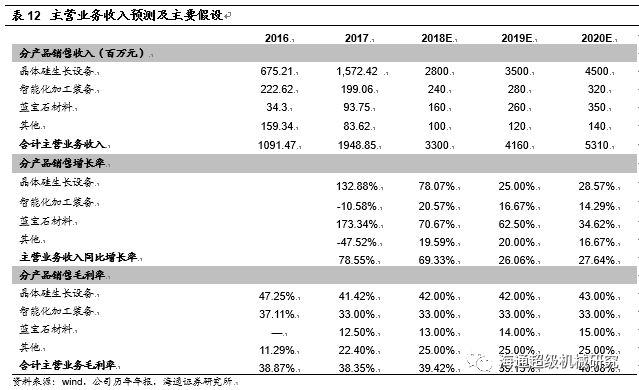

1)晶体硅生长设备:

我们预测公司目前尚未确认收入的订单近30亿元,主要为光伏晶体生长设备,我们按照3-6个月的订单执行周期推算,正常情况下绝大多数订单能够在2018年确认收入,故我们预计2018年公司该项产品收入仍有望呈现大幅度增长。

从光伏设备订单来看,我们预计2018年光伏设备需求平稳,公司新接订单有望维持高位。展望2019-2020年,目前国内光伏厂商扩产计划多数尚未披露,我们认为随着光伏平价上网临近,国内龙头厂商仍有较强的规模扩张的动力,我们保守预测设备订单采购规模略有下降。因此,从光伏设备订单收入来看,由于公司的产品竞争力较强,我们预计其后续份额仍有提升空间,故,我们预计2019-2020年公司光伏设备销售收入有望呈现稳健增长。

从半导体订单来看,2018-2020年国内将迎来8寸和12寸硅片项目的集中建设期,将明显拉动硅晶圆生长设备的需求。公司的半导体设备在国内竞争力较强,目前8寸长晶炉已有批量供应经验,12寸长晶炉也在部分客户现场有较长时间的运转。我们认为半导体设备行业壁垒极高,国内硅晶圆厂建设将会实现国产设备的批量采购,公司是国内为数不多的供应商,也是竞争力最强的厂商。按照国外经验来看,半导体硅晶圆制造厂商通过自制设备或与核心设备供应商高度绑定以实现技术工艺的垄断,我们认为未来国内半导体厂商也会采取同样的模式实现自主可控,公司凭借过硬的技术实力有望拿到较高的市场份额,未来几年收入规模有望呈现较快增长。

综上,我们预计公司2018-2020年的晶体硅生长设备的销售收入分别为28/35/45亿元,总体保持较快增长,且随着高毛利的半导体晶体硅生长设备业务占比提升,其毛利率将维持高位。

2)智能化加工装备:

2017年年报开始,公司将光伏智能化加工设备与LED智能化加工设备合并为智能化加工设备口径披露,光伏智能化加工设备保持增长,LED智能化加工设备鉴于中为光电产业升级与新业务开拓,原有LED设备产销量有所下降。我们预计未来几年公司的光伏智能化加工设备有望快速放量,带动该业务的销售规模提升。我们预计2018-2020年的收入为2.4/2.8/3.2亿元,毛利率为33%。

3)蓝宝石材料:

蓝宝石材料因为具备高硬度、耐磨性、高温稳定性等特点,逐渐成为现代工业的重要基础材料,尤其是在LED衬底方面有广泛应用。公司掌握了国际领先的超大尺寸300kg、450kg级蓝宝石晶体生长技术,蓝宝石业务具备较强的成本竞争力并逐步形成规模优势。我们预计公司2018-2020年的蓝宝石材料业务收入分别为1.6/2.6/3.5亿元,毛利率稳中有升,分别为13%/14%/15%。

4.2

盈利预测与估值

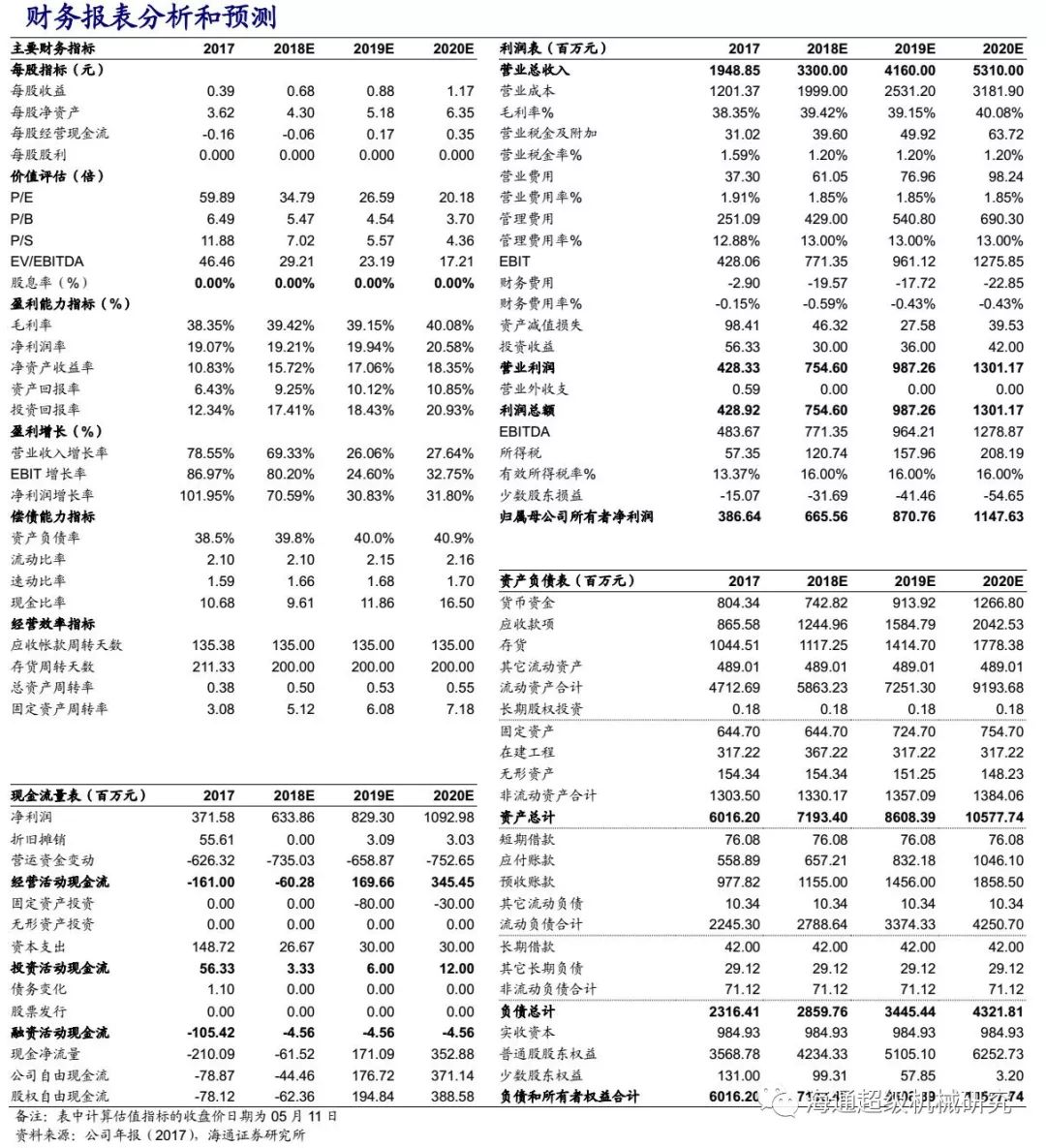

根据以上假设,我们预计公司2018-2020年的营业收入分别为33.0/41.6/53.1亿元,归母净利润为6.66/8.71/11.48亿元,EPS分别为0.68/0.88/1.17元。

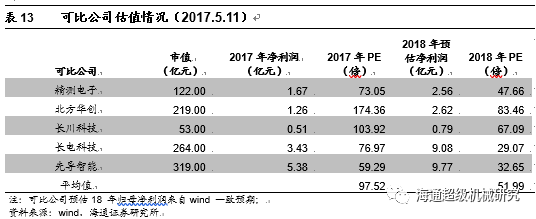

可比公司半导体设备公司的估值普遍较高,2018年动态PE均值为52倍,考虑到公司目前主要业务由光伏硅晶体生长设备贡献,半导体设备业务占比仍然较小,给予一定的估值折价,我们给公司2018年31-40倍PE估值,对应6个月内合理价值区间为21.08-27.20元,维持“买入”评级

5. 风险提示

光伏、半导体行业投资低于预期;公司新设备研发、大客户拓展低于预期。

海通机械(微信号:

htcjjxyj

)

---

勤奋专注靠谱-海通机械团队期待您的认可!

佘炜超:

复旦大学世界经济硕士、学士,6年机械行业研究经验,曾在东方证券、光大证券和中金公司任机械行业首席分析师、高级分析师,2014年最佳分析师金牛奖第二名。多年深入研究:智能制造,轨交装备,工程机械,能源装备,和通用航空等板块。

耿耘

:上海交大安泰经管学院硕士,2015年加入海通,任机械行业分析师,曾任瑞银基础设施及交通运输研究助理;2016年金牛奖高端装备行业第5名,2015年新财富机械行业第五名团队成员;研究方向:工程机械、先进制造、港股工业。

周丹

:上海交通大学安泰经济与管理学院硕士,2018年加入海通,曾任东方证券、方正证券机械研究员,3年机械行业研究经验。重点研究方向:核心零部件、高空作业平台、轨交、木工机械、纺织缝纫机械等。

沈伟杰:

复旦大学金融学硕士,2017年加入海通证券研究所,曾任国金证券机械行业研究员,3年机械行业研究经验。目前主要覆盖3C自动化&智能装备、环保节能装备、煤化工装备、仪器仪表、通用机械等机械行业子板块。

杨震

:上海交大高级金融学院硕士、机动学院学士,2015年加入海通证券,2年机械行业研究经验,2016年金牛奖高端装备行业第5名,2015年新财富机械行业第五名团队成员。主要研究方向:轨道交通、煤机设备、油服、核电等子版块

【

扫二维码,关注

海通超级机械

】