派论:

Facebook再次点燃互联网隐私战争;

互联网寡头垄断,用户隐私受到严重侵害,人类迎来流量时代;

政府组织出手遏制,法律的基础建设决定互联网的发展上限。

清明时节雨纷纷,国人在热火朝天的关税战争中度过了一个回寒的春天。贸易战宣传攻势之下,事关互联网行业的另一重大事件仍然在持续发酵——Facebook“数据门”。虽远在大洋彼岸,但CEO小扎同志的内心同样如清明雨水一样凄凄凉凉:

2018年3月17日,美国纽约时报和英国观察者报共同发布深度报告,称Facebook上超过5000万用户信息数据被一家名为“剑桥分析”(Cambridge Analytica)的公司泄露,该数据用于2016年的美国总统大选;

该公司曾受共和党捐助人的大额资助,美国总统特朗普的前任咨询师班农也是剑桥分析的早期董事会成员。

扎克伯格中国之行会见多位国内政商大佬,可惜远水救不了近火

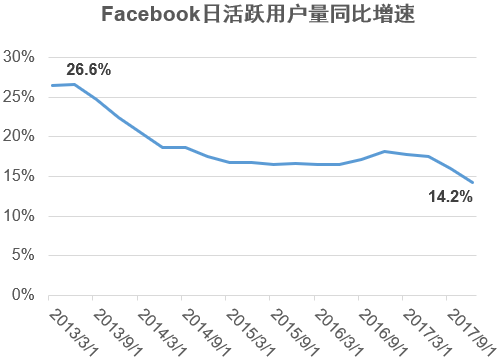

期间,Facebook股价单日大跌6.77%,截止今日累计跌幅14.5%;Twitter上发起了“删除Facebook”(#DeleteFacebook)的活动,Facebook持续失去信任,用户增速放缓雪上加霜:

Facebook全球日活量增速已持续下跌至14%

虽然2017Q4季报显示,Facebook在北美地区的ARPU(每用户平均收入)高达85美元,亚太及其他高用户增速地区的ARPU潜力巨大(不及10美元)。但已逐渐看到用户天花板的互联网企业,等同于瘸了一条腿走路,未来的增长仅能依靠ARPU的增长。

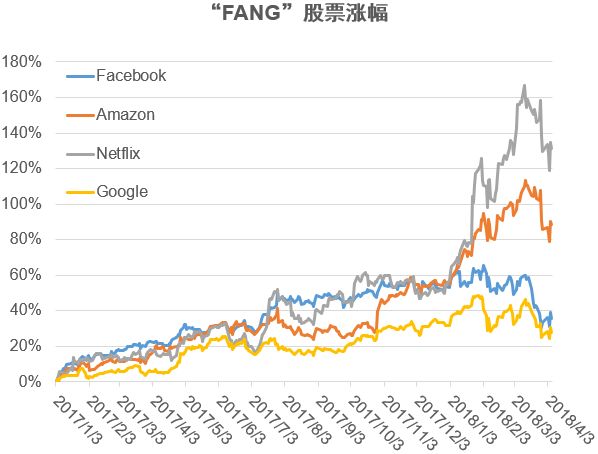

作为美股近几年最为强劲的概念股,科技四天王FANG(Facebook、Amazon、Netflix和Google)之中,Facebook是走的较慢的一个:

自2017年起,四家中涨幅最高的是Netflix,用户增长和平均付费想象空间巨大,搏得131%的涨幅;Amazon紧随其后,得益于云服务带来源源不断的现金流,其涨幅达131%;Google和Facebook则略逊一筹,不过家大业大,能保持如此涨幅也不容易,分别涨28%和36%。

在经过公司内部讨论、公开声明、国会作证等一系列举措之后,Facebook正在等待承受一切结果。4月8日,也就是今天,Facebook的首席运营官Sheryl Sandberg接受NBC采访时,表示:

Facebook的营收几乎完全源自对用户兴趣和行为的监控;如果取消这种模式,就需要用订阅费来代替广告收入。

4月4日,武汉美术馆展出主题为“秘密”的展览,内容为艺术家邓玉峰从黑市购买的武汉34.6万公民的重要个人信息数据,包括姓名、电话、住址、存款等。邓玉峰不断向这些手机号码发送“骚扰”短信,邀请民众参观这一展览。

不论是国内还是国外用户的隐私,早已经明码标价。

无法隐藏的隐私

说到隐私,首先要提到隐私权。

隐私权

,相对于生命权、财产权这些权利,其实是一个比较年轻的概念,距今也不过100多年。1890年,美国法学家首先提出这一概念;1948年,联合国大会通过《世界人权宣言》,其中包含了保护个人隐私和名誉的规定;20世纪70年代后,美国开始单独立法保护公民的隐私权。

由此可见,经历过一战二战的洗礼,世界发展相对稳定的阶段之后,隐私权在才逐步落实,单独立法仅50余年。

但互联网时代的迅速发展,很有可能又要把这一概念甩在身后了:

3月底中国高层发展论坛上,百度CEO李彦宏称:

“中国人更加开放或者对隐私问题没有那么敏感,

如果说他们愿意用隐私来交换便捷性或者效率的话,很多情况下他们愿意这么做的

。”

虽然事后百度公关再度解释这一说法,辩称百度同样重视用户隐私,只是要寻求隐私和效率的平衡点。但网友们还是想起了百度曾经的种种不作为,在国内网络上掀起了一点波澜。

但也仅仅是一点波澜而已,几天之后这点波澜淹没在了海量信息之中。作为国内用户,绝大部分人默认了这种

“让渡部分隐私换取便利”

的产品形式。

“免费的才是最贵的”

,这句话可以写在任何一本互联网产品的教科书中。

玩过免费网页游戏的人都知道,免费玩家再努力也玩不过付费玩家,前者名义上是“用户”,其实是“产品”,是用来供后者娱乐的工具;

到了大数据时代,社交媒体已经将几乎全部功能免费化,形成了一个个数亿用户的广告平台。

但用户的地位,从“产品”沦落为了“原材料”

,用户的隐私信息,在不经意的“授权”、“同意以上条款”的许可之后,经过算法的加工,变成了广告主最爱的精准投放。

这也是为什么互联网企业的估值,最重要的指标是日活量、月活量。流量,就等于制造业的原材料和存货,在网络世界,这就是最硬的通货。

如今,互联网世界的流通货币已经聚集在寡头身上。

当隐私权被过度侵占的时候,面对这些寡头,我们可能真的毫无还手之力。

隐私沦陷史

从前的日色变得慢,

车、马、邮件都慢。

我们时常回顾过往,怀念曾经的慢时代。交通慢,联络难,一些小地方的电话黄页号码本甚至是重要的公共财产。但这也只能是怀念而已,人类在这颗小小的蓝色星球上,不可能停留太久,否则能源危机终将威胁整个族群。

这个宇宙的生存法则只能催促人们快点,再快点!

自信息时代开始,从寻呼机到手机,从拨号上网到4G时代,通讯手段愈加快捷,承载的信息量也越来越大,近几年每天互联网产生的数据量要以EB(10亿GB)计。随之而来的大数据分析,创造了无数商机:

用户单一特征

最初级的方式,是从单一角度描述用户特征。例如在XX券商开户或XXX股票APP注册后,一周之内必定有荐股的骗子来打电话,再过一阵还有会做白银期货、邮币卡的非法交易所来推销自己。

在数据分析之中,这个用户的特征就是“投资理财”,有投资意向,大部分也有投资本金,相关的理财机构,就会蜂拥而至来推销自己。

类似的还有线下发传单、做调查问卷,但效率低得多,只能得到一个群体模糊的特征。不过这种低效方式还算“文明”,用户可以“匿名”提交结果,把自己隐藏在群体之后。

用户多角度画像

高明一些的方式,是通过用户的行为多角度描述特征。最成功的例子莫过于社交网站了,利用用户的社交表达需求,建立起用户的网上人格,再对症下药推送迎合用户的内容或广告。

而大部分用户不会因为注册各类网站应用就申请多个网络身份,一个手机号、一个微信号背后,就是一个个活生生的人。

从这一步开始,

人类的自由意志已经开始受到了威胁

。

在历史的绝大部分时间里,人类获取信息的渠道有限,能信赖彼此的基石,是语言、宗教或民族,是规则、法度或合同。到了互联网时代,则是“流量”。

以“定向推送”成名的各类媒体APP,

会让用户产生一种错觉:我关注的事物也是社会关注的,与我意见相同的人占社会的绝大部分。

为了增强用户粘性,APP不断推送此类信息,令人欲罢不能。正在大火的抖音和火了很久的今日头条,就是这方面的典范。

久而久之,用户很难接受新鲜事物,倾向于被动接受推送的信息,毕竟这是一个很省事又不费脑子的方式。用户逐渐成为流量的牺牲品,难以深度思考。用户主动选择信息的过程,将从“不愿找”,到“不好找”,最后“找不到”。

就好像我们每天看到的各类“流量明星”,并不是市场充分竞争筛选出来的,而是被资本选中,获得了流量而已。

2017年诺贝尔经济学奖颁给了“行为经济学”,肯定了现实中市场参与者并不“理性”。用不了多久,社会科学的许多理论中,社会或市场的参与者,

不仅不“理性”,也将不“自由”。

个人决策将受到流量的禁锢,每往前走一步,如逆水行舟。

DO EVIL(作恶)

再高级一些的办法,是

诱导用户提供信息

,或打着共享的口号搜集数据,或让用户的网络特征更丰满。在这一方面,国内发展还略胜国外一筹。

较早被揭露的,当属WiFi密码分享类的软件。用户在连接带有密码保护的WiFi热点时,软件在后台偷偷记录热点名和密码,以供其他用户“蹭网”。使用人数越多,后台数据库越全,作恶的车轮越滚越快,最后谁都没法幸免。

另一个重灾区就是各个社交平台的趣味测试,在给开放权限打勾之后,自己和好友的信息也随之贡献给了开发方。此次Facebook惹上的官司,也是类似的机制。

剑桥分析公司打着“数字记录生活”的噱头,让27万用户给了权限,最后竟然能波及最多8700万人的信息!他们针对每一个用户进行心理侧写,尽可能描述他们的网上人格,再根据各种人格打分,向目标用户的行为进行干预。

例如希拉里阵营的负面新闻,只有倾向于希拉里政策的用户才能看到,如此干涉希拉里选民的投票意愿,间接帮助特朗普获胜。

开始打的都是人畜无害的旗号,背后的狰狞面目全在权限列表和用户行为之中。

巨头的美梦

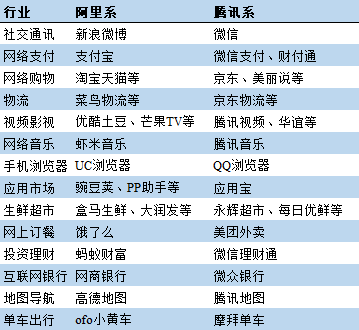

中国互联网增量红利逐渐吃尽之后,各个细分行业的老三全部死亡,行业老大老二纷纷站队阿里腾讯。在这一步,用户隐私的侵害程度会到达全新高度:

网上网下全

裸奔

。

下图为腾讯阿里近几年的线上下线布局情况:

互联网巨头的野心早已不仅仅在线上,新零售战役打响,你的全部生活暴露在两家服务器的硬盘里。吃喝玩乐,一览无余。

“定向推送”也升级为了“

定向涨价

”,新用户数据不够,不值得一宰;老用户特征全面,必须被动“消费升级”;VIP用户更得多多“照顾”,推送更贵的产品,或者干脆直接加价,反正双马对门迎客,不去这家挨宰,换一家也是照常。

不想网上购物,去楼下小店买东西,同样是微信支付宝结算,人生轨迹还是逃不过大数据的挖掘。想用现金?店老板可能还嫌麻烦,不愿意收。

到了这样的日子,没有国家出手,靠寡头自律,想必是不太可能。商人总有逐利的愿望。在商言商,李彦宏和Facebook的Sandberg说的都没错,海量用户的平台天然是广告商眼里的肥肉,也是用户隐私数据的沉淀池。

但资源永远都是双刃剑,核能用好了是取之不竭的能源,用不好只能造成人间炼狱。

吃相太难看,总要有人管一管。

监管先行

还好,在法律层面,政府组织已经有先行者,保护用户隐私:

欧盟经过4年的修订,于2016年通过了GDPR(General Data Protection Regulation,通用数据保护条例),用于保护欧盟成员国的数据隐私。对于公民而言,但凡是可用于识别具体某个人的信息,都将包括在保护范围之内。

姓名、手机、指纹自不必说,地理位置信息、移动设备ID这样平常不太注意的信息,也将受到保护。

该条例也给予公民数据“被遗忘的权利”,也就是指彻底删除个人隐私信息。如果收集信息的机构违反GDPR的规定,每一单违规行为将受到高达2000万欧元的处罚,或上一年全球营业额4%的处罚,以两者的较高者实行。

一个企业的净利润占营收比本就不多,再罚个4%,再大的巨头也会肉疼。特别是对于跨国企业,只要有欧盟区的用户,都将受到这一条例的约束。

该条例将于今年5月25日生效,但愿能将世界上愈演愈烈的隐私战争引向一个良好的结局。

此次Facebook隐私泄露之后,美国也有意向GDPR靠拢,以保护用户隐私,同时也是试图再次博得用户信任。中美两家互联网大国,未来高速增长点一定会在互联网巨头和他们的小弟身上,建立起一套必要的法律基础设施,才能保证整个行业的茁壮成长。

至于“定向涨价”这样难以监管的部分,也许需要等事件的进一步发酵,高层规定这些平台公开相关算法,或其他的必要措施。不加以约束的话,这种涨价手段只能是涸泽而渔。没有了老百姓的消费能力,再多流量也将无人付钱。

对于投资来说,最吃香的肯定是挖掘用户隐私的行业,比如监控摄像和大数据算法。看着城市里越来越多的监控摄像头,陪伴日常的投资机会不能错过!

如果看完有收获,欢迎评论和转发!

-END-

关注

知新派

预见未来!

长按识别二维码

轻松读懂财经 助你拥抱财富