本推文来源:

中国社科院城市与竞争力研究中心

CUF100 Spring Session 2024

30年前,吴良镛先生在中国科学院技术科学部大会的学术报告中,首次提出“人居环境科学”的新学术观念,以人与环境相互关系为出发点进行综合研究,旨在构建舒适且可持续的人居环境。1999年,清华大学创设“人居环境科学概论”课程。2015年,可持续城市和社区已被列为全球17大发展目标之一。

2024年正值人居环境科学创建30年,5月16日,由中国城市百人论坛、清华大学建筑学院、清华大学建筑与城市研究所、清华大学人居科学院、中国科学院大学人居科学学院主办的中国城市百人论坛2024春季论坛在清华大学召开,主题为“可持续人居”。会上,中国科学院地理科学与资源研究所研究员陈明星作了题为“流空间视角下中国城市体系空间结构”的发言,以下是他的发言整理:

非常高兴今天有机会汇报一下我们课题组做的一项研究,题目是《流空间视角下中国城市体系的空间结构》。大概分三个方面:第一如何理解流空间,第二是基于流空间的理念,如何解构中国城市体系的空间结构,第三是结合“可持续人居”,谈几点认识和建议。

流空间 (space of flows)最早是在20世纪90年代由社会学家曼纽尔·卡斯特尔(Manuel Castells)提出的。1996-1998年,他连续写了三本书《网络社会的崛起》、《身份的力量》和《千禧年的终结》,被称为“信息时代:经济、社会和文化”三部曲,对后来信息化的发展影响是非常大,影响力也超越了社会学的范畴。

2016年1月,在中国地理学会牵头主办的“变化条件下我国人文与经济地理学发展”高层论坛上,很多地理学界前辈经过热烈讨论,提出信息化成为带动当今世界和中国经济社会发展的强大动力,信息化也带来了社会经济空间组织的巨大变化。此后,陆大道院士牵头组织了一批中青年学者编写了《信息时代社会经济空间组织的变革》一书。

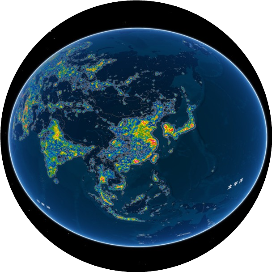

这幅图(见图1)归纳了人类几次重大变革和若干次重要的成长和进步,总的来说有三个阶段:第一阶段是材料的转变,从石器时代到青铜器时代到铁器时代,人类最早期依靠发明工具材料的升级而不断推动生产力的进步和人类社会的发展;中间第二个阶段主要是依靠能源利用方式的转变,从而带来了人类社会的巨大变革:从建立最初现代化的工厂雏形,水利成为动力之源,到工业革命时代蒸汽机的发明,到后来电能和小汽车的发明带来整个人类社会经济社会活动方式的快速变化。而进入第三个大的阶段则是信息的转变,在当今社会,信息化与信息革命成为社会经济空间组织的新动力,我们都能体会到信息化的节奏越来越快,给每个人的生活轨迹已都带来了重大变化。当然其中既有正面的,也有负面的。整体来看,这是一个时代性的巨大演变。

卡斯特尔将流空间定义为:一种以信息通信基础设施为基础、处理大规模经济信息活动的基本空间结构,核心构成要素包括物质流、人口流、信息流、资金流、技术流等,具有多维度、多层次的特点。他进一步将这个定义抽象解构为三个层次:第一层是电子交换的电路,包括微电子设备、电信系统、计算机处理系统、广播系统和高速交通系统等基础设施的发明、生产;第二层是基于这些电子设施形成的流空间的节点和枢纽,在全球不同尺度上发挥了重要的组织性作用;第三层是精英的空间组织,这一定程度上也和卡斯特尔的社会学研究背景有关,通过信息化、节点和数据的研究后,他进一步认识了人类社会自身的组织方式变化,特别强调精英对空间组织的影响。

流空间作为当代全球化背景下社会空间组织的重要概念,强调了信息、资本、技术和人类资源的动态流动及其在全球范围内的交互作用,这些流动性构成了现代社会的核心结构和功能。

流空间和传统意义上的地点空间 (space of place)有何区别?在内涵上,地点空间指的是一个特定地理位置和相对稳定的空间关系,如地理位置、物理距离、地形地貌等,而流空间是对空间有一套新的理解方式,更多强调信息、资本、人员等的全球流动性和网络连接性对空间组织的影响;在空间观上,地点空间更多的是固定的边界空间,流空间是动态的、流动性的空间,全球不同地方紧密联系在一起;代表性学者上,地点空间的代表人物是德国地理学家瓦尔特·克里斯塔勒(Walter Christaller),他在研究城市体系分布规律时提出了著名的六边形的中心地理论,流空间的代表人物是西班牙社会学家卡斯特尔;研究重点上,基于地点空间的研究主要强调地理位置如何决定社会经济活动的分布、区域发展的差异,而流空间视角下,区域发展研究必须理解到在更大尺度范围的流动性、节点和枢纽的组织能力实际上在很大程度上决定了其发展的能力和水平。

在流空间的理论性思考背景下,要进一步去理解中国城市体系的空间结构,不再是用过去各个城市的人口数量规模或土地建成区的面积去理解城市体系,而是要用城际人口流动数据。基于腾讯的出行大数据,把全年每一天的不同出行方式混合在一起进行梳理分析,首先借鉴复杂网络的方法,将全国300余个城市划分为三个层级:一是核心城市,北京、上海、重庆、广州、深圳、成都、武汉等18个城市;二是次核心城市,包括合肥、宁波、佛山、厦门等85个城市;三是其他城市,有218个,在流空间视角下的城市体系中相对来讲处于较为边缘的位置。

这张图(见图3)能够看出不同城市在网络中的层级以及联系的主要方向。在流空间视角下有一个很重要的变化,就是它的集聚性比地点空间下的集聚性更为鲜明和强烈:核心城市仅占城市总数5.6%,但集聚的出行流热度占整个城市网络的30.8%,位于网络结构重要枢纽位置,对国家或大区域具有强的辐射和带动作用;次核心城市占城市数26.5%,流入流出的热度占比为38.2%,主要分布在中国东南半壁以及部分西北和东北的省会,是区域性中心枢纽;其他城市数量最多,占城市总数67.1%,但热度仅占31.1%,城市间联系较弱。

图3: 复杂网络方法下核心城市间(左)和次核心及其他城市(右)的网络结构

但是从地理学的角度出发,引入复杂网络分析方法在理解城市体系时存在一个严重不足,就是丢失了真实世界的地理空间信息。复杂网络方法是对流空间的抽象,无法与实际地理空间关系对应。所以我们重新设计了一套方法论工具,在不同的流中嵌入OD流矩阵去理解,并在矩阵里嵌入了经纬度,把不同城市之间的联系进行了图谱化和具象化。

基于这样一个结果发现了一个有意思的现象:城际间流在经纬度上均出现明显的集聚特征,大部分流集聚在经度100°E~122°E,纬度21°N~40°N范围内,对应中国东南半壁,呈现网络化的特征。落在这张图上(见图4)比较直观,深色的部位就是重合的地方,里面标的数字就是识别出来的城市群和都市圈。我们一共识别出7个空间流集聚区域:长江三角洲城市群(YRD)、珠江三角洲城市群(PRD)、成渝城市群(CCA)、北京-天津(BT)、郑州都市圈(ZZ)、西安都市圈(XA)和武汉都市圈(WH)。

图4: a.城际人口流经/纬度OD核密度估算结果;b.聚类识别结果空间分布

这些城市群不是拍脑袋决定的,完全是基于流空间的数据自动集成的客观标准算出来的。长三角城市群的总人口流热度最高,占整个城市网络空间的11.5%,其次是珠三角城市群(9.7%)、成渝城市群 (6.8%)和北京-天津(4.6%),说明京津冀协同发展还有进一步提升的空间。郑州、西安和武汉都市圈相关人口流动热量占城市网络的比重均约为2%。

流空间体系组成后,我们设计了几个指标,找到了中国城市间人口流的主要流向的轴线。我们发现,东-西、东北-西南、南-北和西北-东南四个走向上都有若干个重要的通道,人口流最大的通道均在主要城市群/都市圈之间。